(出所:「『日本の若者は政治に関心がない』は本当か?」)

私が若者の政治参画に関わる研究を志した1つの契機は、2016年7月に行われた参議院議員選挙である。この選挙は、選挙権年齢が18歳に引き下げられてから初めての国政選挙であり、行政やメディアの関心も高かった。市の選挙管理委員が学校に派遣され、当時高校3年生であった私たちの学年は「主権者教育」を受けた。その出前授業に来てもらった選挙管理委員の方には悪いが、民主主義の意味や主権者としての責任など公民の授業で習ったことを繰り返すだけの「主権者教育」に、私は価値を感じられなかった。私の感覚を裏付けるように、その選挙での若年投票率は期待されるほどは上がらず、更に直近の選挙では18歳・19歳の投票率も20代と同程度まで落ち込んだ。選挙権年齢引き下げと主権者教育は、一時のブーム的効果を除けば、若者の政治参画を促進できていないことが示されたといえる。選挙権年齢引き下げの当事者世代として、また現行政策の行き詰まりを感じる若者として、私は現行政策を補完し若者の政治参画を促進したいと考え、本研究を行うことにした。

そもそも若者の社会参画とは何か。その欠如がどんな問題になっているのか。ここでは若者と参画の問題について、社会問題化の経緯、問題となっていること、問題の背景を概説する。その上で、本研究の対象を定義し、政策の目標と社会的意義を明らかにしたい。

まず、若者の参画に関する問題で社会問題として最も広く認識されているものは「若者の選挙離れ」である。若者の選挙離れは、国政選挙や地方選挙における若者(主に20代・30代の有権者で、2018年の公職選挙法改正以降は18歳・19歳も含む)の投票率や政治への関心が低いことを問題視するものである。

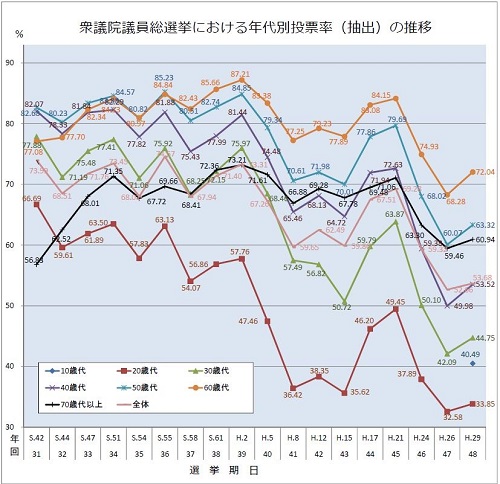

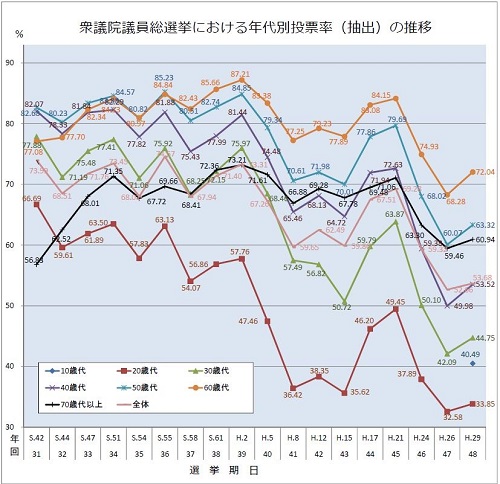

上記の2つのグラフは、国政選挙における年代別の投票率である。前者の衆議院議員選挙における若者の投票率は、ほぼすべての選挙において、他の年代よりも低い。第31回選挙から第48回選挙の間に、50代以上の投票率はあまり変化していないが、20代・30代の投票率は大きく減少している。後者の参議院議員選挙における若者の投票率も、全ての選挙において他の年代よりも低く、1998年の第18回選挙以降はほぼ横ばいである。また、2016年には公職選挙法が改正され、選挙権年齢が、20歳から18歳に引き下げられた。引き下げ後初の国政選挙である、第24回参議院議員選挙における18歳・19歳の投票率は、46.78%と、20代・30代を上回った。しかしその後の国政選挙では投票率が減少し、最新の国政選挙である、第25回参議院議員選挙では、20代とほぼ変わらない投票率まで減少している。

グラフから、衆議院議員選挙における若者の投票率は、1990年代に大きく減少していることが分かる。「若者の選挙離れ」という言葉が使われ始めたのもこの時期である。 1988年には横浜市選挙管理委員会が、「若者の選挙離れ」を改善するため、中学3年生向けに選挙啓発用社会科教材を作成している。これは全国初の試みで、主権者教育の先駆けといえる。これを報じた朝日新聞の記事(朝日新聞、1988/4/3)が、朝日新聞が「若者の選挙離れ」という用語を使った最初の記事と思われる。翌年の1989年には参議院議員選挙があり、栃木県選挙管理委員長が、談話で「若者の選挙離れ」という言葉を用いて、若者に投票を促した(朝日新聞、1989/7/5)。1990年代になると、盛んに若者の選挙離れが指摘され、各自治体で啓発運動が盛んになっている。これらの事実から、「若者の選挙離れ」は、1988年ごろに社会問題として認識され始め、その後も注目を集めたと考えられる。

現在でも「若者の選挙離れ」は社会問題となっており、選挙のたびに全体の投票率に加えて、10代・20代の投票率に焦点を当てた報道がされることがある。但し、近年では若者以外の投票率の低さも問題となっているため、若者だけを問題視した記事などは少ない。一方で選挙の前に若者を対象にした選挙啓発運動が行われ、それが報道されることが多くなっている(長谷川、渋井、2019/7/18)。このことから、理由は明示されていないが、若者以外の選挙離れが問題視されてからも、若者の選挙離れは、特に解決すべき課題であると認識されていると考えられる。

ここまでの議論から、若者の選挙離れは、1988年頃に社会問題となって以降、現在まで社会問題として認識されていると考えられる。

また、若者の選挙離れ以外にも、日本は若い国会議員が少ないことが問題になっている。Inter-Parliamentary Union(2018)の調査によると、世界150カ国の国会議員(一院または下院)に占める40歳未満の議員の割合は、1位のデンマークが41.34%、2位のウクライナが41.21%に対して、日本は8.39%で125位に留まっている。30歳未満の議員の割合に至っては、1位のノルウェーが13.61%、2位のスウェーデンが12.32%に対して、日本は0%である。この問題は、若者の選挙離れほどメディアを通じて社会に訴えられることは少ないが、澄田知子(2018)が「問題意識」として言及しているように、研究者や若者の政治参画促進に取り組む団体の間では、共有された問題である。

ここまで、若者の選挙離れが、社会問題として広く認識され、また若い議員の少なさも問題視されていることを示した。では、これらの問題はなぜ望ましくないといえるのだろうか。次章では、若者の政治参画の欠如が、社会に及ぼす影響について解説する。

投票に代表される若者の政治参画が欠如することで起こる問題として、まず「シルバーデモクラシー(シルバー民主主義)」が挙げられる。シルバーデモクラシーは本来、高齢化社会において「シニア市民」がデモクラシーの中心となり活躍する、といった好意的な意味であった(内田満、1986)。しかし現在では、シルバーデモクラシーは否定的に捉えられている。日本大百科全書では、シルバーデモクラシーとは「有権者全体のなかで高い割合を占める高齢者向けの施策が優先される政治のこと」(日本大百科全書編集部)と説明されている。シルバーデモクラシーによって、高齢者向けの政策が優先され、子育て支援や雇用増進といった、若者向けの政策が相対的に軽視されることにより、少子化や経済低迷の遠因になると指摘される。また吉田浩(2013)は「選挙棄権により若年世代の投票率が1%低下すれば、若年世代 1人当たり年間約13万5千円分の損失となる」と指摘する。また大竹文雄(2009)の研究では、高齢者率の上昇によって、生徒一人当たりの地方教育費支出が減少することが確認されている。

また、シルバーデモクラシーが選挙における若年投票率に与える影響も指摘されている。竹内洋(2015)は、若者よりも「高齢者世代の厚みがはるかに大きいから、若年層は自分たちの投票による世代的意見が反映されにくいというあきらめがさき立つ」とし、「自分たち世代の意見や行動は反映されにくいと思うことからも、政治的有効性感覚も投票的有効性感覚ももちにくくな」り、その結果投票に行かなくなると主張する(なお、「投票的有効性感覚」とは竹内独自の用語で、選挙行動に限定した政治的有効性感覚といった意味である)。

また、シルバーデモクラシーが民主主義制度に与える影響として、若者の選挙行動といった具体的なものだけでなく、民主主義の理念からも指摘することができる。松下啓一・倉根悠城(2018)はシルバーデモクラシーについて、「シルバーではなくデモクラシーの問題」と指摘する。

デモクラシーとは、他者の考え方や思いにも価値を認め、それぞれの良いところを止揚して、より良いものにしていこうというパラダイムである。したがってデモクラシーの基本は,価値の相対性である。それぞれに言い分があり、それぞれにきらりと光るものがある。そこに光を当てて発展させていく社会というのが民主主義の意味である。自分たちの見方とは違うもう1つの価値があることに気がつくことで、その結果、新たな提案が生まれてくる。しかし、現実には、人は自分の経験や心象風景から、逃れることが難しい。高度経済成長に支えられ、努力すれば報われる時代に育ってきた人々は、ついつい自分たちの体験で若者を語り、「今の若者は恵まれている」、「甘えている」という。他方、若者からは別の風景が見えてくる。確かに、ものは豊富であるが希望が持てない時代にあって、若者らしい一直線さは屈折し、自らではどうにもできないもどかしさで悶々とする。「こんな時代をつくったのは大人たちではないか」。そこからは対立や反目しか生まれてこない。若者政策とは、シルバー世代に優先して、若者の主張を優先することではなく,若者と大人が、相互の立場や状況を理解し、違いを止揚していこうというデモクラシー政策でもある(松下・倉根、2018、p27)

松下・倉根の言うように、シルバーデモクラシーの問題は、特定の世代に政策資源が集中することだけではない。民主主義社会において、共に社会を形成すべき様々な世代の間で対話や合意形成がされず、民主主義の価値が失われることも、シルバーデモクラシーが抱える問題であると言える。

また、シルバーデモクラシーとは別に、日本では「生きづらさ」を感じ未来に希望を抱くことのできない若者が多くいることが指摘されている。若者を取り巻く環境が改善されない要因が、若者の政治参画の欠如である可能性もある。

日弁連貧困問題対策本部委員の久野由詠(2019)は、日本の若者を取り巻く問題として、学費の高騰、脆弱な奨学金制度、拘束力の強いアルバイト、非正規雇用の増大、職業訓練を受ける機会の少なさ、公営住宅の少なさ、子育て費用の負担、子育て支援の乏しさ等を挙げている。

グラフは、日本を含む先進国6カ国の政策分野別社会保障支出を比較したものである。グラフから、高齢化が深刻な日本は高齢(年金)の割合が大きいと分かる。また、日本は失業・住宅の分野で最下位となっている。このことから、久野(2019)が指摘したように、日本では、職業訓練や公営住宅といった、若者世代を支援する政策があまり行われていないと考えられる。ただし、その原因が、高齢者への政策資源の過剰な振り分け(シルバーデモクラシー)であるとは、このグラフからは断定できない。また久野(2019)の言説も、シルバーデモクラシー(高齢者の優遇)を批判するものではない。

他のデータからも、若者の生きづらさを考えてみる。内閣府(2019)が13歳から29歳までの男女を対象に行った調査では、「あなたは、自国の社会に満足していますか、それとも不満ですか」という質問に対し「満足」「どちらかといえば満足」と答えた人の割合は38.8%と、韓国と並んで低い水準となっている。因みに、2013年の調査では「満足」が2.8%、「どちらかといえば満足」が28.7%、合計31.5%であり、最新の調査よりも低い水準であったが、これが改善傾向にあるかどうかは判断できない。

また「自国の将来は明るいと思いますか」という質問に対しては、「明るい」が4.2%、「どちらかといえば明るい」が26.7%、二つの合計が31.0%であった。これは7カ国中最低であり、下から2番目の韓国とも10%ポイントの差がついている。

更に、「私は自分自身に満足している」という質問に対して、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えた日本の若者は45.1%に留まり、他の国は70%以上であることを考えると、非常に低い数字といえる。ただし、このことについては、日本と海外の若者の価値観の相違から生じるものであり、自尊感情の低さが必ずしも問題であるとは言えないと指摘されている(加藤、2019)。また、若者が勉強や仕事などの事柄について悩みや心配を抱えているかを調べた調査では、日本の若者は、欧米の若者に比べて、進学・就職・仕事・お金・自分の将来のことで「心配」と答えている割合が高い(内閣府、2019)。

これらのデータから、日本の若者は、社会に対し不満や不安を抱えていることが多いといえる。

この問題は、本来雇用政策などの、各種の若者向け福祉政策で議論すべき問題であり、若者の政治参画の文脈で語られるテーマではない。本研究のテーマである若者の参画の問題として指摘されるのは、若者を取り巻く環境そのものではなく、若者の社会変革への意欲の低さである。多くの若者が社会に不満や不安を抱えているのであれば、若者は厳しい社会を変えようとするはずであり、デモ等の方法で、若者による問題提起が行われるのが自然である。しかし、現実にはそうなっていない。

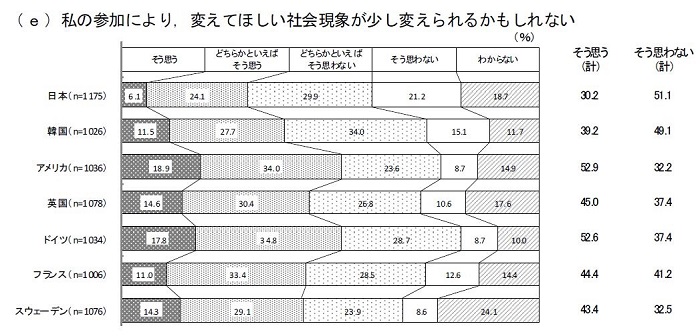

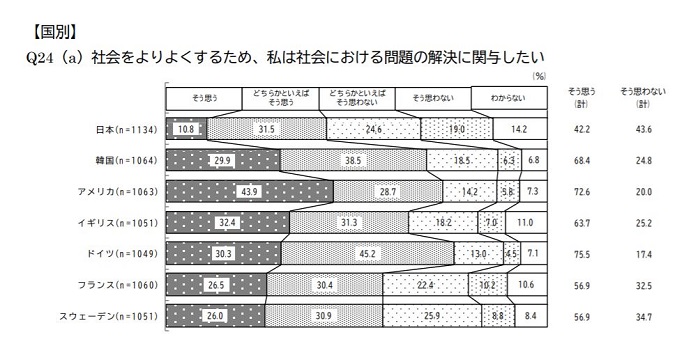

前述の内閣府(2019)の調査で、「社会をよりよくするため、私は社会における問題の解決に関与したい」という質問に対して、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えた日本の若者の割合は42.2%と、7カ国の中で最低である。因みに、日本に次いで低い国は、フランスとスウェーデンで、共に56.9%であった。また、前述の質問では、日本と似た結果が出ていた韓国が68.4%と高い数字が出ており、興味深い。

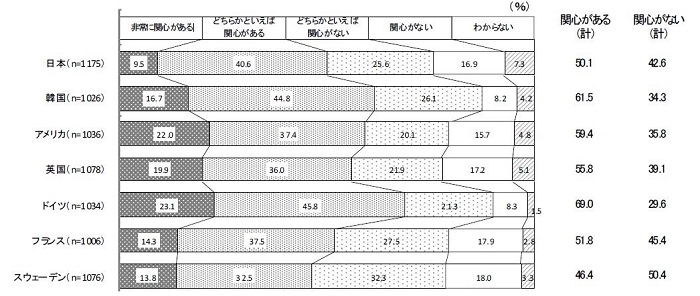

このことから、日本の若者は、社会に生きづらさや将来の不安を感じているにもかかわらず、その問題のある社会を変革しようとする意欲がないと分かる。また「私の参加により、変えてほしい社会現象が少し変えられるかもしれない」という質問に、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えた日本の若者の割合は、32.5%と諸外国に比べて非常に低い。

これは、後述する政治的有効性感覚が低いことを示すデータであり、若者が自己の社会に対する影響力を実感できていないことが、社会変革への意欲の低さの一因になっているとも考えられる。

このように、日本の若者を取り巻く環境は厳しく、多くの若者が生きづらさを感じ、未来に希望を持てずにいる。一方で、日本の若者は、そのような現状を変革できるという感覚に乏しく、厳しい社会環境を受容してしまっているという問題がある。久野(2019)は「日本は、『どんな若者も等しく、自ら人生を選択し自己を実現することができる社会構造』となっておらず、日本の若者は、生きづらさを『自己責任』として受容させられてしまっている」「自己の参加によって、生きづらい社会を変革することの意欲も持ちづらくさせられている」と指摘し、日本の若者は「個人の尊厳や幸福追求権(憲法13条)、生存権(憲法25条)、教育を受ける権利(憲法26条)、勤労の権利(憲法27条)、自己決定権や意見を尊重される権利、社会参画の権利(社会権規約、子どもの権利条約)を侵害され」ており、この状況は「民主主義の危機でもある」と主張している。

また社会問題としてではなく法的な視点から見ると、日本における若者の政治参画の欠如は、児童の権利に関する条約(=子どもの権利条約、日本は1994年に批准している)に反しているということができる。児童の権利に関する条約の第12条で、児童(この条約では18歳未満)の意見表明権が保障されている。

第12条1項

締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

第12条2項

このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる

(外務省「『児童の権利に関する条約』全文」)

上記の第12条は、第2条、第3条、第6条と併せて同条約の4本の柱とされる、重要な条文である。条約締結国である日本には、子どもや若者の能力に応じて、自己の意見を表明する権利と機会を保障する義務がある。若者(同条約における児童を含む)の政治参画が不十分である現状は、同条約に規定された児童の権利を保障できていないと言える。また同条約第4条では、「締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる」とされているため、若者の政治参画の欠如は、立法・行政上の不作為と考えられる可能性が高い。現に日本は国連の委員会から同条約の実施状況について、非常に厳しい内容の勧告を受けており、その勧告には第12条に関するものも含まれる。

以上のように、日本における若者の政治参画の欠如は、シルバーデモクラシーなどの問題を惹起するのみならず、児童の権利に関する条約の法的要請に応えられていないという点でも問題である。

本章を整理すると、若者の政治参画の欠如により起こる問題として、①シルバーデモクラシーによる若者への福祉の軽視とそれに起因する社会問題(少子化など)、②世代間合意の欠如により民主主義の理念が失われること、③日本の若者を取り巻く厳しい社会環境が改善されず若者が希望を抱くことができないことがある。また、児童の権利に関する条約の法的要請に応えられていないことも問題である。

次章では、若者の政治参画が欠如している原因についての、日本政府の見解と現行の対策について述べる。

それでは、若者の政治参画の中で最も注目されている問題である、「若者の選挙離れ」について政府はどのように認識しているのだろうか。選挙を所管する総務省が設置した常時啓発事業のあり方等研究会(2011)は、「若い有権者の投票率が低いのは、他の世代に比べて、政治的関心、投票義務感、政治的有効性感覚が低いからであると考えられ、これまでの各種意識調査がそのことを物語っている」と明確な見解を発表している。政治的関心、投票義務感と比べて、政治的有効性感覚は聞きなれない用語だが、金兌希(2014)によると「市民自身が政治的事柄を理解でき、かつ自らの行動が政治的指導者と政策に影響を与えることができるという個人の信念」である。竹内洋(2015)はより簡単に「政治的決定に対して自分の行為や他人との共同行為が効果をもつという感覚」としている)。また同研究会は、若者の選挙離れの原因である政治的関心、投票義務感、政治的有効性感覚の低さの原因として、学校でのいわゆるシティズンシップ教育の不足、社会との関わりの低下による若者の社会化の遅れ、本来政治意識が高まるべき大学生が住民票を移さず投票に行かないこと、社会人が政治・選挙の情報等を受信する機会が少ないことを挙げている(常時啓発事業のあり方研究会、2011、pp2-3)。

ここからは、専門家や別の機関の意見を参考にしつつ、政府(常時啓発事業のあり方研究会)の見解を分析する。

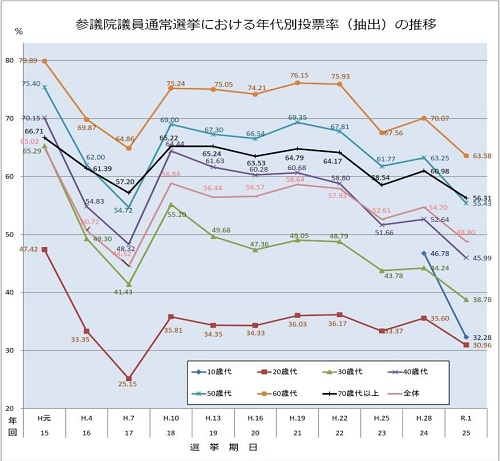

まず政治的関心について考える。2章でも触れた内閣府の「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」(2019)を見てみると、自国の政治に対して「非常に関心がある」もしくは「どちらかといえば関心がある」と答えた割合を合計すると43.5%となり、「どちらかといえば関心がない」「関心が無い」の合計47.0%を下回る。「非常に関心がある」「どちらかといえば関心がある」共に7カ国中最下位であり、また「非常に関心がある」「どちらかといえば関心がある」の合計が、「関心が無い」「どちらかといえば関心が無い」の合計を下回っている国は日本だけである。このデータを見ると、日本の若者は政治的関心が低いと言えそうだ。

しかし、5年前の同じ調査では違う結果が出ていた。当時は「非常に関心がある」「どちらかといえば関心がある」の合計が50.1%で、「関心が無い」「どちらかといえば関心が無い」の合計が42.6%を上回っていた。また、「非常に関心がある」「どちらかといえば関心がある」の合計では、スウェーデンを上回っていた。5年間で日本の若者の政治的関心が低下した原因は、現時点では不明であり、また、若者の政治的関心が低下しているといえるかどうかも判断がつかない。ただ、いずれにせよ、日本の若者の政治的関心は、諸外国の中では低いほうであるので、改善の余地はあると考えられる。

また、ここで注目したいのは、「非常に関心がある」「どちらかといえば関心がある」と答えた割合が、2013年調査では50.1%、2018年調査では43.5%であるのに対して、国政選挙における18歳〜29歳の投票率がそれよりも低いことである。調査のあった2013年の参議院議員選挙と翌年の衆議院議員選挙における、20代の投票率は共に30%台である。選挙年齢が18歳に引き下げられてから初めての国政選挙であった、2016年の参議院議員選挙では、18歳・19歳の投票率は46.78%となったが、その後の国政選挙では、18歳・19歳の投票率も20代の投票率も、政治に「非常に関心がある」「どちらかといえば関心がある」と答えた43.5%を下回っている(数値は総務省「国政選挙における年代別投票率について」)。つまり、「政治に関心があるにも関わらず投票に行かなかった若者」が存在すると考えられる。

次に投票義務感について考える。明るい選挙推進協会(2010)が行った『若い有権者の意識調査(第三回)』によると「全体として、年齢層が高いほど、投票に対する積極性、義務意識が強い」そうであり、若者の投票義務感が低いことは事実であるといえる。しかし明るい選挙推進協会は、若者の投票義務感に関してこう結論付けている。

投票に対する規範的な意識は低くはないものの、こうした意識は年齢、学歴、政治に対する認知や評価と関係があり、両親の投票習慣の影響もあると考えられる。投票義務感がこのような様々な要因に支えられている以上、義務意識を強めることは容易な課題ではなく、投票率を向上させるには、多面的な取り組みが必要といえる」(明るい選挙推進協会、2010)

投票義務感は確かに投票行動に結びつく大きな要素であり、また若者の投票義務感が低いことは事実だが、投票義務感は、複合的な要素の結果であり、直接これを向上させることは難しい。投票義務感を直接向上させる手段として、投票の義務化があり、海外には義務化している国家もあるが、現在の日本では「投票しないという選択も個人の政治的権利である」とする考えがあり、また選挙制度改革の難しさからも、投票の義務化は難しいだろう。

この調査によると、学歴が高い人ほど、「投票する、しないは個人の自由」という回答の割合が減る。また政治に対する関心が強い人、政治的有効性感覚がある人、選挙制度を信頼する人は投票に対する義務意識が高い。これらのことを考えると、投票義務感の向上よりも政治的理解、政治的関心、政治的有効性感覚、政治への信頼醸成などを目的とする施策を行い、その影響として、投票義務感の向上を狙う方が、現実的であるといえるだろう。

最後に、政治的有効性感覚について考える。前述の通り、政治的有効性感覚とは「市民自身が政治的事柄を理解でき、かつ自らの行動が政治的指導者と政策に影響を与えることができるという個人の信念」(金兌希、2014)である。政治的有効性感覚は、政治への理解と政治に対する自らの影響力の実感の二つの要素で構成される。後者については前述した内閣府(2019)の調査によって明らかにされている。

日本は、7カ国中で最も低く、日本と欧米諸国では、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えた割合が約20〜30%ポイントも違う。また、同じ東アジアの韓国とも、15%の開きがあり、この低さは日本に特徴的なものと言える。因みに、前回調査と比較すると、日本の「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えた割合は2.3%ポイント微増しているが、微減したドイツ以外の5カ国はいずれも増加しているため、相対的に見て日本の状況が改善しているとは考えにくい。

若者が、政治や社会への自らの影響力を感じていないことは、2章でも論じたように社会変革への意欲を阻害し、若者が、投票を始めとする政治参画に消極的になる原因である可能性が高い。

また常時啓発事業のあり方研究会は、若者の社会への影響力について以下のように述べている。

若者の社会参加を促進し、社会的影響力を高める諸外国の取り組みに関しては、北欧諸国がその潮流をリードしてきたとも言われているが、例えばスウェーデンにおいては、若者政策法が制定され、子どもや若者がまちづくり計画に参画し、駅舎のデザイン制作を行うなど、子どもの頃から社会参加活動が盛んに行われている。また、数々の取り組みの一つに「若者の手で、若者のために」をスローガンとするNGOの活動があり、体験の共有と相互学習によって若者の社会的発言力を高めている。(常時啓発事業のあり方研究会、2011、pp2-3)

これによると、子供や若者が、まちづくりなどへの参画を通じ、自ら計画を決定したり実施したりすることで、若者の社会参加を促進し、若者の社会的影響力や発言力を高めることができる。スウェーデンの若者参画政策は、若者の政治的有効性感覚を高める施策の先行事例として、第2部で詳しく扱う。

また常時啓発事業のあり方研究会は、政治的有効性感覚を構成するもう一つの要素である政治への理解に関する発言もしており、以下に引用する。

有権者になる前の学校教育においては、政治や選挙の仕組みは教えても、政治的・社会的に対立する問題を取り上げ、関心を持たせたり、判断力を養成するような教育がほとんど行われていないことが挙げられる。(中略)社会に出ると、政治や選挙に関する学習の機会がほとんどなく、若者の低投票率や候補者情報等に接する機会も不足していると考えられる。(常時啓発事業のあり方研究会、2011、pp2-3)

常時啓発事業のあり方研究会によると、学校教育(社会科、公民、政治経済等)において、実際の政治や社会問題を題材に取り上げ、生徒に自分の考えを持たせる教育が行われていないことや、社会人に対して、政治や選挙の情報を発信し学習してもらう機会がないことが、政治への理解を向上させることができない要因といえる。

ここまで、政府の見解を基に、政治的関心、投票義務感、政治的有効性感覚について調査データを基に論じた。①日本の若者の政治的関心は、諸外国の若者に比べて低い傾向がある、②若者の投票義務感は、それ以外の世代に比べて低い、③日本の若者の政治的有効性感覚(自らが社会に与える影響力の実感)は、諸外国の若者と比べて明らかに低いということが分かった。一方で、3つの要因それぞれが投票率の低さに与える影響力(寄与率)は、現時点ではわかっていない。また同時に、①政治的関心が高くても投票に行かない若者もいると考えられる、②投票義務感を高める政策は難しい、③若者の社会的影響力は、スウェーデンのような社会参加活動によって高められると考えられる、④政治への理解を高めるためには、学校教育の改善や社会人への学習の機会が必要ということが分かった。

また、政治参画は選挙に限定されるものではないが、若者の選挙離れ以外の政治参画に関する問題に対する、政府の見解のようなものはほとんど見つけられなかった。1章でも触れた、若い政治家が少ない問題に関連して、被選挙年齢の引き下げが議論されていたくらいである(このことについては次章で触れる)。引き続き調べていくが、政府が若者の政治参画の問題として捉えているのは、第一に選挙離れであり、それ以外の問題は、選挙離れ対策ほど力を入れていないか、問題として認識していないと考えられる。

次章では、若者の選挙離れに対して、先述の認識を示した政府が、具体的にどのような対策を行っているのかについて調査し、現行の政策によって、問題がどの程度解決されているのか考える。

前章では、若者の政治参画に関わる政府の見解を示した。ではその見解を基に政府はどんな対策をしているのだろうか。本章では、現在行われている政策を調査し、現状の分析と改善のために求められる政策を考える。

政府が行っている施策として、若者向けの啓発事業が挙げられる。啓発事業には様々な形態があるが、公職選挙法が改正され、選挙権年齢が18歳に引き下げられた2015年以降は、若者向けの啓発事業のほとんどは「主権者教育」と呼ばれるようになっている。主権者教育は、必ずしも啓発事業と同じ概念を指す言葉ではないが、主権者教育という用語が使われるようになる以前の啓発事業(例えば先に触れた1988年の横浜市の啓発事業)にも、現在の主権者教育と同じような施策が見られ、厳密な区別は難しい。ここでは若者に対する啓発事業の内、学校教育の一環として行われるものを主権者教育として扱う。

主権者教育は、文字通り、主権者としての能力を身につけるための教育である。文部科学省の検討チームは、主権者教育の目的を「単に政治の仕組みについて必要な知識を習得させるにとどまらず、主権者として社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担うことができる力を身に付けさせること」(文部科学省総合教育政策局地域学習推進課、2016)としている。

主権者教育の具体的内容としては、「公職選挙法や選挙の具体的な仕組み(の解説)、現実の政治的事象についての話し合い活動、模擬選挙等の実践的な学習活動」などが挙げられる(文部科学省、2020、括弧内は筆者)。実施の状況としては、公職選挙法や選挙の具体的な仕組みの解説が多く行われており、また社会科・公民科の授業を通じて行われることが多い。

因みに、「主権者教育」という用語は、2007年時点で既に使用されていることが確認できる。2009年には麻生政権の下、教育再生懇談会に、主権者教育を検討するワーキンググループが設置されている。その後、選挙権年齢引き下げのあった2015年以降新聞等で取り上げられることが増え、また選挙を所管する総務省が、主権者教育に関する取り組みを多く行っている。

また、主権者教育以外の啓発事業としては、主に選挙に際して行われる選挙啓発がある。例えば、選挙権年齢引き下げ後初の国政選挙であった、2016年の参議院議員選挙では、当時18歳の女優の広瀬すずがイメージキャラクターに起用され、特に若い有権者に対する啓発活動を行った。

また、啓発事業以外の取り組みとしては、「被選挙年齢の引き下げ」が議論されている。1章でも触れた通り、日本では若い政治家が非常に少ない。原因として、衆議院は25歳、参議院に至っては30歳にならないと立候補すらできないという年齢制限が、度々指摘される。そのため、若い政治家を増やすための施策として、被選挙年齢の引き下げが議論されている。高橋(2016)によると、2013年の時点で議論が始まっていたとされるが、選挙権年齢が引き下げられた現在に至っても実現していない。「社会経験のない若者には政治家としての資質が欠ける」と考えられていることが一つの原因である。

ここまで、若者の政治参画に関する現行政策についてまとめてきた。では政府の現行政策は、若者の選挙離れやその他の政治参画の欠如に対し、有効であったと言えるだろうか。

主権者教育に関しては、本格的な事業の開始より4年ほどしか経っておらず、未だ途上にあるため一概に評価できないが、しかし、最近の国政選挙における投票率を見る限り、現行政策の効果は限定的と言わざるを得ない。選挙権年齢の引き下げ後、初の国政選挙であり、主権者教育や18歳・19歳に対する選挙啓発が積極的に行われた、第24回参議院議員選挙における18歳・19歳の投票率は、46.78%と20代・30代を上回る数字であった。しかし、次の国政選挙である、第48回衆議院議員選挙での18歳・19歳の投票率は、40.49%に減少した。また、第25回参議院議員選挙では、32.28%まで急激に減少し、20代とほぼ変わらない投票率となっている。このことから、第24回参議院議員選挙における、相対的に高い18歳・19歳の投票率は、ただの「18歳選挙ブーム」であり、主権者教育その他の啓発事業そのものは、若者の投票率に継続的な影響を与えられていないと考えられる。

また現行政策の問題点として、政治的有効性感覚の向上を目的とする施策が、ほとんど行われていないことがある。主権者教育の内容例として、「公職選挙法や選挙の具体的な仕組み(の解説)、現実の政治的事象についての話し合い活動、模擬選挙等の実践的な学習活動」(文部科学省、2020、括弧内は筆者)が挙げられていることは先に触れた。選挙制度の解説はともかく、現実の政治に関する話し合いや模擬選挙は、政治的関心や投票義務感を向上させる効果があると期待できる。しかし、政治的有効性感覚の特に「自らの行動が政治的指導者と政策に影響を与えることができるという個人の信念」(金兌希、2014)に対する効果には、疑問が残る。政府は、若者の社会的影響力の向上には、スウェーデンで行われているような社会参加活動が必要であると考えている(常時啓発事業のあり方研究会、2011、pp2-3)が、社会参加活動は、主権者教育の多くを占める公民科や総合的な学習の授業時間では、実施が難しい。つまり、現状の主権者教育中心の政策では、政治的有効性感覚の向上に関して、政府の求める施策を実施できていないといえる。また教育学者の吉村功太郎(2018)は「政治や社会に主権者として参画することの重要性が、経験に裏付けられた実感の持てる意識としてではなく、単に政治に関する正しい情報として身についているだけだとしたら、政治や社会に参画しようとする行動に結びつきにくいことは十分考えられる」と、主権者教育の課題を指摘している。また主権者意識を育むには、「政治や社会に対する私たちの働きかけが、社会を維持するだけでなく、社会を変えていく可能性がある」ことを、生徒が実感できるようにするべきであると主張している。

まとめると、現行政策の中心である主権者教育の課題は、その多くが政治や選挙の説明に留まり、また授業の形式で行われるため、政府や研究者の求める政治的有効性感覚の向上のための施策とはなっていないことである。政治的有効性感覚に関する施策の欠如と、主権者教育が投票率に与えた影響力が限定的であることの間に、因果関係があるとは今のところは断言できない。しかしこれらが改善すべき課題であることは間違いないであろう。

また、現行政策のより根本的な問題は選挙啓発に重点を置きすぎていることである。言い換えると、若者の投票率の向上のみを政策の目的としている節があり、そのために一面的な政策しか行われていない。

その原因として、現行政策が設定する課題が「若者の政治参画促進」ではなく「若者の選挙離れ対策」に限定されていることが考えられる。若者の政治参画に関する問題で、最も社会問題として世論や政治家の注目を集める問題は、若者の選挙離れであることは間違いない。故に、若者の選挙離れ対策が政策の目的になるのは当然の帰結であり、その場合、政策の評価は投票率の向上によって判断されるので、政策が投票率の向上のみに拘ってしまうことは、仕方がないともいえる。

しかし、現状として、そのような政策が失敗し、投票率も改善していない。つまり直接的に投票率を改善することは難しいと考えられる。「18歳選挙ブーム」が去り、現行政策が失速した今、政策の転換が求められると考える。

また澄田知子(2018)は若者の政治参画促進に向けた取り組みを調査した上で、以下のように考察している。

2017年の衆院選の結果を見ると、若者の投票率を上げるのは容易ではないと推察されるが、若者の視点を政策に取り入れようとする動きは、徐々に広がってきている。(中略)インターネット投票の導入等は(略)投票しやすい環境づくりが進むことが期待されるが、それ自体は若者の政治的影響力の拡大につながるものとは言えず、若者の政治意識向上に一層取り組む必要性が生じることとなる。また(略)選挙への啓発活動は続ける必要があるが、若者の政治的影響力の向上のためには、選挙以外で若者の意見を取り入れられる仕組みも求められる。(略)現在有権者ではないが未来を担う重要な主権者も含め、若者の政策決定過程への参加を一層促すべく、早い段階から様々な機会を提供していくべきである。そして、子どもや若者が「政治参加」と身構えるのではなく、いつの間にか政治に参加しているような社会環境を構築していくことが望ましい。(澄田知子(2018)「若者の政治参加促進に係る取組の現状と課題」pp.9-10)

澄田(2018)の考察では、若者の政治的影響力の向上のためには、選挙(選挙は、人口構造の問題からどうしても高齢者の影響力が大きくなる)以外の仕組みを作り若者の意見を取り入れる必要があるとしている。前述した現行政策の課題を踏まえると、選挙に関する取り組み以外に、政策の領域を拡大することが重要であると考える。また、有権者のみならず、未来の有権者(つまり17歳以下の子供)の政治参画も進めるべきとし、政治参画の在り方も、より参加のハードルが低くあるべきであると主張している。これは現行政策に欠如している、政治的有効性感覚の向上に大きく関わる。澄田(2018)は、同時に、政治や政治家への信頼醸成のため、若者が議員の活動に直接接する機会が重要としている。また、インターネットを利用した、若者による新しい情報発信や、政治への関心を問わず多様な若者にアプローチできる学校の活用、主権者教育に際してのNPOや学生団体との連携の重要性を説いている。

ここまで、若者の政治参画の欠如の問題について、その原因や問題点、現行政策の課題などを含め概説してきた。本研究は、この社会問題を解決するための政策を提言することを目的とするものである。それでは、この問題に関わる様々な要素のどこ焦点を当てて研究を行うのか。また、本研究は若者の政治参画の欠如の問題に対して、どのような影響を与えることを目的とし、どのような社会的意義を期待するのか。本章では、第一部の内容をまとめつつ、今までの議論を踏まえて研究の目的と方針を決定する。

まず、ここまでの内容をまとめる。若者の政治参画に関する問題として、最も注目されているのは「若者の選挙離れ」である。この問題は1988年頃に社会問題となり、現在も解決されていない。「選挙離れ」に代表される若者の政治参画の欠如は、シルバーデモクラシーを生み、若者への福祉の不足と、民主主義における世代間合意の欠如の問題を生む。また、日本の若者は深刻な生きづらさを感じているにもかかわらず、社会変革への意欲をもてない社会構造が形成されており、結果若者の政治参画が進まず、若者を取り巻く環境が改善しない。

若者の政治参画に関する問題に対し、日本政府は主に「選挙離れ」対策を行っている。政府は若者の低投票率の原因を、政治的関心、投票義務感、政治的有効性感覚の低さに見ており、対策として、主権者教育と選挙啓発を主に行っている。現行政策は、今のところ結果が出ているとは言い難く、若者の投票率は改善されていない。また、政治的有効性感覚の向上を目的とする施策が行われていないことが課題である。

以上を踏まえ、本研究の対象を決定する。本研究では、政治的有効性感覚の向上を目的とする政策をテーマとする。特にスウェーデンをモデルとする若者・子どもを対象とした社会参加活動に焦点を当て研究する。

政治的有効性感覚の向上をテーマとする理由は、現行の日本の政策に政治的有効性感覚の向上を目的とする施策が欠如しており、補完する政策が必要であると考えるためである。また内閣府の調査から、日本の若者の政治的有効性感覚は、政治的関心以上に諸外国と比較して低く、優先的に改善すべき課題であると考えるためである。また政治的有効性感覚の向上のための方策として、社会参加活動に着目する理由は、常時啓発事業のあり方研究会(2011)が、政治的有効性感覚に関連して、スウェーデンの社会参加活動に言及しており、政府の見解からも、第一の方策として検討することに合理的な理由があると考えられるためである。

本研究の目的は、現行の政策において欠如した政治的有効性感覚の向上を目的とする政策を提言し、現行政策を補完して若者の政治参画を促進することである。本研究において提言する政策に期待する社会的意義は、第一に、若者の政治参画の促進により、シルバーデモクラシーを防止して軽視されがちな若者への福祉を保護し、世代間合意のとれた民主政治の実現に資することである。第二に、若者の政治的有効性感覚の向上により、社会変革への意欲をもち、生きづらい社会を改善できる若者を増やすことである。

第一部では、本研究のテーマを、者の政治的有効性感覚の向上のための社会参加活動と定めた。そこで、第二部では、若者の社会参加活動について考える。

若者の政治参画及び社会参画活動に関して、先進的とされる国がスウェーデンである。本章では、先進国スウェーデンの事例や制度を分析し、日本での政策提言の参考にする。若者の社会参画活動に触れる前に、スウェーデンの政治参加全般について述べる。

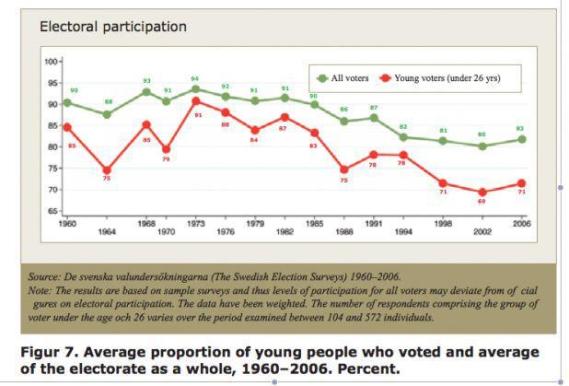

岡澤憲芙(2009)は、スウェーデンの政治経済について9つの「高さ」を示している。それは、①女性議員輩出率の高さ、②税金の高さ、③福祉水準の高さ、④女性就労率の高さ、⑤国際競争力の高さ、⑥透明度の高さ、⑦難民保護数順位の高さ、⑧人材育成・開発意欲の高さ(教育への公的支出の高さ)、そして⑨投票率の高さである。

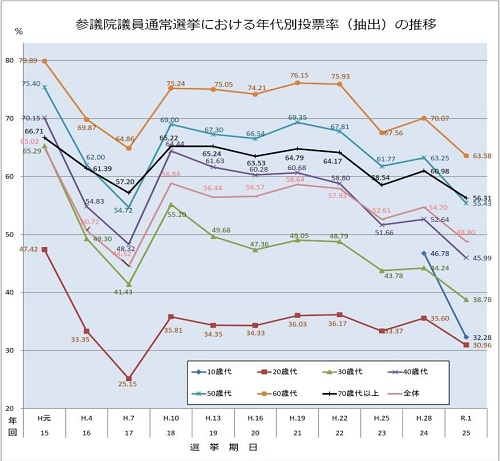

上記のグラフはスウェーデンの国政選挙における有権者全体の投票率と、26歳以下の若者の投票率の推移を示したものである。グラフから全世代の投票率は80%、若者の投票率は概ね70%以上を維持していると分かる。グラフでは投票率が下降傾向にあるように見えるが、最新の選挙である2018年選挙では全体の投票率が87.2%で、18歳〜29歳の投票率は約85%であった。つまりその後極端な減少はしていない。日本の国政選挙での投票率がおよそ5割であることを考えると、スウェーデンの投票率は非常に高いといえる。

岡澤(2009)はスウェーデンの投票率が高い理由として以下の5つの要素を挙げている。

第一の理由が、税などの重い負担である。スウェーデンの間接税(消費税)は25%であり、社会保障負担率と税負担率の合計(対国民所得比で算出)も約70%と国際的に見てもかなり高い負担である。岡澤(2009)はスウェーデンの経済・税制度と投票率の関係を次のように指摘している。1920年代のスウェーデンの投票率は50%台であったが、次第に上昇し、社民党政権が普遍主義システムを本格的に採るようになった1950年代になると80%台まで上がった。そして間接税の導入が決まった1960年選挙で一気に85.9%まで上昇した。日本でも「徴兵制を復活させれば政治的関心が高まる」という議論があるが、高い負担により国民の当事者意識や政治を監視しようとする意識が強まると考えられる。

第二の理由が、参加教育の伝統である。スウェーデンでは労働市場への参加=完全雇用を重視する社民党(社会民主労働者党)政権によって、労働訓練や生涯学習を行うための環境が整備された。その結果学習サークルが盛んになり、参加して議論するという習慣が国民にある程度定着している。また多様な価値観を持った人々による国民運動も参加教育の機会になってきた。

第三の理由が、参加デモクラシーの伝統である。スウェーデンは議会の歴史が長く、また貴族や都市の有力市民のみならず農民にも政治への参画が認められていた。このような参加政治の伝統が、現在まで継承されていると考えられている。また、スウェーデンでは、投票率が8割を超えていても投票率の低下が真剣に議論され対策が行われている。このことからも、スウェーデンの政治行政が、投票を始めとする政治参加制度を重視していることが分かる。参加デモクラシーの重視、言い換えると国民の政治参画の欠如への警戒感は、国民の参加による政治的決定への納得を重視するスウェーデン政治の特徴である。

第四の理由が、参加促進するための制度的工夫である。スウェーデンには、権利を与えたらその権利を実質化する手段も整備しなければならないという権利観がある。そのため選挙制度に関わる行政サービスは非常に手厚い。スウェーデンでは、投票期間が長くとられ、在外投票や郵便投票も制度的に確立している。期日前に投票した投票用紙を破棄して別の候補者に投票し直すことすらできる。選挙権を国民に与えた以上はここまでの行政サービスを行うという、スウェーデン独自の行政思想が高い投票率を支えている。また行政サービスの手厚さは、国民の行政に対する信頼や好感にもつながっている。

第五の理由は、透明度の高い政治行政である。スウェーデンでは税金が投じられた業務に関しては全面公開が原則であり、公務員のポストごとの所得すらも公開の対象である。行政過程もすべて徹底的な調査と公開が行われ、問題があれば隠蔽されることなく謝罪と補償が行われる。岡澤(2009)は「公権力の失敗、腐敗、スキャンダル、無策が明らかになっても、情報開示して積極的な議論をする方が、長期的には、参加デモクラシーは強くなる」ことを指摘し、「スウェーデン政治の知恵」と称賛している。

また岡澤(2009)は情報公開に絡めて、国民に時間的・精神的な余裕があることが政治参加に繋がっていると主張している。スウェーデンを始めとする北欧諸国は、労働時間が短く有給取得率も高い。デモクラシーを担う市民にゆとりがあるからこそ、政治行政への監視や時間をかけた議論が行われる。また政治行政の側も市民のゆとりにあわせる工夫をしている。議会を仕事が終わった夕刻に開いたり、小学校などで開いたりすることがある。また議会のテレビ中継も行われている。

ここまで岡澤(2009)が挙げた五つの理由を紹介したが、スウェーデンの高い投票率を支える要因の多くは、国家の歴史と1917年以降ほとんどの期間において政権を担ってきた社民党の政策の積み重ねによる部分が大きい。故にスウェーデンの政策を日本に直接輸入することは難しいが、取り入れられる要素を日本の社会構造に合わせて取り入れることによって、日本の政治参画に良い影響を与えられると考える。

以上、スウェーデンの一般的な政治参画について述べたが、若者の政治参画においてもスウェーデンは世界有数の水準である。

その代表が若年投票率である。前述のグラフから26歳未満の若者の投票率がおおよそ70%台を維持していると分かる。この数字は日本の若年投票率のおよそ二倍である。また、スウェーデンでは世代間の投票率の差が少ないことも特徴として挙げられる。日本もスウェーデンも若者の投票率は他世代に比べて低い。しかしその程度には大きな差がある。スウェーデンにおける2018年選挙で最も投票率が高かった世代(5歳刻み)は65〜79歳と70〜74歳の世代であり、投票率は90.3%であった。それに対し18歳〜24歳の投票率は84.9%、25〜29歳は85.1%と、最も高い世代と5%ポイント程度の差しかなかった。一方日本の2017年衆議院総選挙では、最も投票率が高い60歳代の投票率が約72%に対し、10代が約40.5%、20代が約33.9%と30%ポイント以上の差がある。

またスウェーデンは投票率だけでなく、若い政治家の割合も高い。Inter-Parliamentary Union(2018)の調査によると、スウェーデンの国会議員における40歳以下の議員の割合は34.1%で調査した国の中で第15位である。また30歳以下の議員の割合は12.32%で、隣国のノルウェー(13.61%)に次いで第二位である。ちなみに日本は40歳以下の議員の割合が8.39%で125位、30歳以下の議員に至っては一人もいない。若者の価値観を持ち、同世代の利益を代弁できる若い政治家の存在は、政治における若者の発言力向上につながる。また同世代の政治家の存在は、若者の政治的関心を高める効果があると考えられる。スウェーデンにおける若い政治家の数は、若者の政治参画が積極的に行われていることの象徴であるといえる。

またスウェーデンでは成人していない若者も政党に所属することができる。例えば社会民主党は13歳から党員になることができる。スウェーデンでは政党を通じての政治参画も盛んである。

ここまで、スウェーデンが若者の参画を含む政治参画に関して、高い水準であることを示した。その水準の高さは、多くの要因が重なったものであるが、以下政策的な要素に注目し、スウェーデンにおける若者の政治参画を支える要因を3つ挙げる。

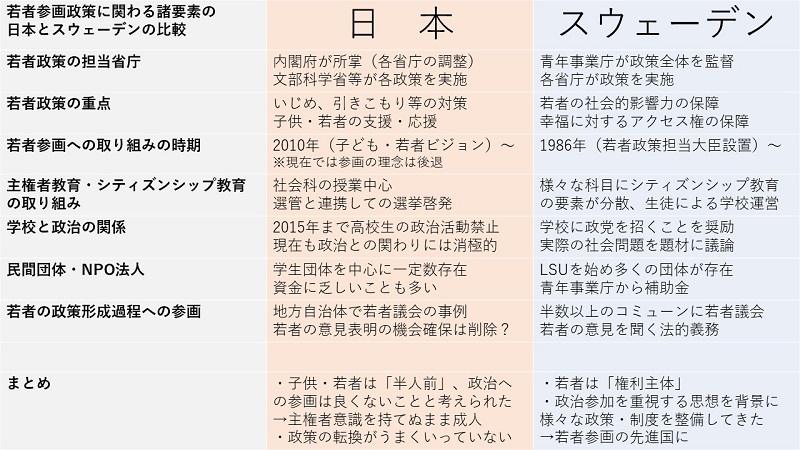

1つは行政である。スウェーデンにおいて、若者の政治参画に関わる政策を担う行政機関は、青年事業庁(Ungdomsstyrelsen)である。青年事業庁は、スウェーデンで若者政策法が成立した1994年に設置された。またスウェーデンには、若者政策を担当する大臣が置かれている。1986年に初めて設置された若者政策担当大臣は、若者政策において重要な役割を果たしている。

青年事業庁の役割は、関連する各省庁の政策を評価し、フィードバックを行うことである。若者政策は労働・教育・福祉など幅広い領域にまたがる政策であるため、一つの省庁が担当することが難しい。そのため、各分野の若者政策を関連省庁に任せたうえで、若者政策を専門とする青年事業庁が、専門的な視点から政策を評価するという仕組みが採られている。

具体的な施策として、青年事業庁は、「FOKUS」という若者に関する調査レポートや、「LUPP」という若者に対するアンケート、優れた若者政策をした自治体(コミューン)の表彰などを行っている。

二つ目の要因は、民主主義教育である。スウェーデンで教育を担当する行政機関は学校教育庁(Skolverket)である。しかし、スウェーデンは、日本に比べ地方分権が進んでおり、教育はコミューンの役割と考えられているため、学校教育庁は、コミュ―ンが行う教育行政のマネジメントを行っている。

スウェーデンの学校でも、当然民主主義教育(シティズンシップ教育)が行われているが、日本のそれとはいくつかの相違点がある。まず、スウェーデンの民主主義教育では、民主主義や選挙の価値を教えることだけでなく、学校が民主的に運営され、生徒が運営に参加することを重視している。つまり、生徒が学校の運営を評価し、ルールを作ることを大切にしている。鈴木賢志(2018)は、「スウェーデンでは、生徒たちが学校に『聞いてもらう権利』があること、授業や学校における様々な決まりについて影響を与えることができること、また全てのの生徒が意見を表明する権利を持っていることを、教科書でしっかりと伝えているのです」(p.166)と説明している。これは、日本と大きく異なる点である。日本の学校では、民主主義の価値は教えるものの、生徒が学校運営に携わることはほとんどない。生徒会や生徒が所属する委員会が実質的には教員の指示で動いている場合が多いことは、多くの教育学者などが指摘している。

その他の相違点として、民主主義教育が行われる場の違いがある。主権者教育が社会科・公民の授業に集中する日本と異なり、スウェーデンの学校では民主主義の要素は様々な科目に分散している。

また、スウェーデンの学校では、政党を学校に招きディスカッションすることが奨励されており、ディスカッションでも、現実の社会問題を題材にすることが当然とされている。日本では政治的中立性に配慮するため、現実の政治対立や社会問題を学校教育に持ち込むことは避けるべきとされている。また、学生運動の経験から、政党を始めとした、大人の政治団体が生徒と接点を持つことを防ごうとする姿勢が見られる。スウェーデンでは、政党を教育の場に呼び込むことで生じる問題に対処するため、教員にマニュアルが配られ政党への対応が決められている。

三つ目の要因として、若者評議会(Ungdomsrad、英youth council)がある。若者評議会とは、端的に言えば、若者によるアドボカシー活動を行う団体である。小林庸平(2010)は若者評議会(※小林はUngdomsradを若者会と訳している)を、「地域の政策に若者の声を反映させることと、若者をエンパワメントすること」を目的とする団体であると説明している。また両角達平(2018)によると若者評議会は「活動を学校ではなく住んでいる『地域』を基本とし、政党にとらわれず、若者が自分たちの方法でやりたいことを形にしていくことを基本」とする団体で、「若者の地域における社会への影響力を高める活動」をしている団体である。

スウェーデンでは、半数以上のコミューンに若者評議会が存在する。スウェーデンでは、先述の通り基礎自治体であるコミューンの権限が大きいので、コミューンに若者評議会が存在することは、若者の政治参画にとって大きな意味をもつ。また、コミューンだけでなく、ランスティング(県)や国といった、上位の次元にもそれぞれ若者評議会が存在する。

また、全国にある若者評議会をまとめるアンブレラ組織である、スウェーデン若者会議(Sverges Ungdomsrad、略称SUR)があり、加盟している各若者評議会から意見を吸収し、若者政策担当大臣に伝える役割を担っている。若者評議会によって、多くの提案が若者からなされ、地域や国の政治に反映されている。

また、若者評議会は、若者の社会的影響力の向上だけでなく、若者が帰属する場を創出することにより、若者の包摂や支援を行う効果があると指摘されている(首尾一貫感覚理論)。

以上、①行政に若者政策を専門に担当する部署があり、様々な事業が行われていること、②学校において徹底した民主主義教育が行われていること、③地域ごとに若者評議会が存在し、若者の意見を聞く場が整えられていることが、スウェーデンにおける若者の政治参加を促進していると考えられる。次章では、特にこの3点について、日本の現状を確認し、日本の課題を明らかにしたい。

本章では、日本の若者参画に関わる政策や制度を、スウェーデンの制度と比較し、日本の若者参画政策や社会参加活動が抱える問題点を明らかにする。

まず行政制度の相違を見る。日本にはスウェーデンの青年事業庁のような、若者政策を専門とする省庁はない。日本で若者政策(子供・若者の育成支援に関する事項)を所掌しているのは、内閣府であり、実際に若者政策を担当しているのは、内閣府の下部組織である「子ども・若者育成支援推進本部」である。スウェーデンとは異なり、庁が置かれておらず、当然若者政策担当大臣もいない。また、子ども・若者育成支援推進本部も、数年に一度開催され、子供・若者育成支援推進大綱(後述)の作成等を行うのみである。つまり、スウェーデンのように若者政策に明確な責任を持ち、関連省庁をまとめ上げる主体が存在しないことが問題である。

また、青年事業庁のような部署がないことで、地方自治体の先進的な政策を全国に普及したり、地方自治体の政策を指導することができていない。前述の通り、地方分権の進んだスウェーデンでは、国の省庁である青年事業庁が、各自治体(コミューン等)の政策を評価・指導している。また優れた政策を行ったコミューンに表彰と賞金を出すことで、各自治体に先進的な政策を打ち出させ、その成果を全国に普及している。後述するが、日本でも、先進的な若者参画促進政策を実施している地方自治体がいくつも存在する。しかし、優れた政策の普及は、視察など自治体同士のつながりに依存している。

次に、学校における民主主義教育に関する相違を見る。教育に関しては多くの相違がある。例えば、日本における民主主義教育は、社会科の授業で主に行われるものであるが、スウェーデンでは、民主主義の価値をあらゆる教科で学習する。また、日本の学校では、生徒にルールを守らせることを重視し、生徒が学校運営に参画することはほとんどない。多くの教育学者が、日本の生徒会や生徒が所属する委員会が、実質的には教員の指示で動いている場合が多いことを指摘している。一方スウェーデンでは、学校運営やルール作りに生徒を積極的に参画させる。また、政治的中立性に関しても相違がある。日本では、教育における政治的中立性を確保するため、実際の政治問題や党派を学校で扱わないという措置が取られる。また学校は、どんな価値観も対等に扱う、つまりどの価値観にも立脚しないという姿勢を見せている。一方でスウェーデンの学校では、実際の政治問題を題材として扱い、政治家と生徒が触れ合う機会も作っている。またスウェーデンでは、党派性に対する中立性は厳守するものの、学校は民主主義の価値観を絶対視する。つまり日本とは、政治的中立性の指す意味がやや異なる。

ここまで、日本とスウェーデンの民主主義教育の相違を述べた。教育に関しては、日本とスウェーデンでは、そもそも「生徒」と「学校」の捉え方や価値観が大きく異なるので、日本がスウェーデンのような民主主義教育を行うことは難しいと考える。

最後に、若者評議会等の団体に関する相違を見る。日本でも若者評議会を設置している地方自治体は増えてきている。公式な団体以外にも、若者参画の促進を目的とするNPO法人や学生団体が多数存在する。しかし、過半数の自治体に若者評議会が存在するスウェーデンと比較すると、未だ不足しているといえる。また、若者評議会などスウェーデンの若者団体の多くが青年事業庁から補助金の助成を受けているのに対し、日本のNPO法人や学生団体は活動資金が不安定であることも多い(澄田、p.10 )。また日本には、スウェーデンのように若者評議会のアンブレラ組織がない(ただし一般社団法人日本若者協議会が、事実上若者団体のまとめ役の役割を果たしている)。

以上スウェーデンと比較し、日本の若者参画に関する政策・取り組みの現状について述べた。スウェーデンと日本では、歴史も政治の価値観も大きく異なるため、多くの相違や遅れた点があることは仕方がないことである。しかし、教育以外の分野では、スウェーデンをモデルとし、若者参画を促進しようとする動きがある。そのため本稿では、日本の現状を、スウェーデンに近づける方針で政策提言を行いたい。

本章では、本研究の関連領域における、日本の若者が抱える課題を挙げる。日本の社会参加活動の問題を挙げると同時に、本研究で提言する政策の対象となる若者を分析することで、効果のある政策を立案することを目的とする。

まず、日本の若者が抱える問題として、政治に関わり行動を起こすことへの抵抗感が挙げられる。原田曜平(2016)は、「あまりに大きなテーマを議論すると、周りの友達から『イタい』とか『意識高い系』とかいう言葉で揶揄されてしまう傾向が強くなってしまっている」(p.222)と指摘する。この意識は内閣府の「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」にも表れている。「社会をよりよくするため、私は社会における問題の解決に関与したい」かどうかという問いに対し、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えた日本の若者の割合は、42.2%と調査を行った7カ国の中で最も少ない。

一方、同調査で「政策や制度については専門家の間で議論して決定するのが良い」と考える日本の若者は7カ国中最も少ない(38.8%)ことや、「社会のことは複雑で、私は関与したくない」と考える日本の若者が決して多くない(36.6%)ことが明らかにされている。これらのことから、日本の若者は社会制度を専門家に委任することを是とするわけでもなく、社会の複雑さから参画を躊躇っているわけでもないが、社会問題の解決への関与に消極的であることが分かる。この若者の消極的さの一因が、原田(2016)の指摘する若者の風潮である可能性がある。

また、日本の若者が抱える問題として、余暇時間の少なさが考えられる。学業や部活に費やす時間以外の余暇時間が少なければ、スウェーデンのユースカウンシルのような制度を作っても、若者は参加することが難しいと考えられる。現にスウェーデンには部活動がなく、放課後の時間を生徒が自由に使えることが、様々な活動を可能にしていると考えられている。ここでは、日本の若者とスウェーデンの若者(主に中学生〜高校生程度の年齢)の生活時間を調査し、日本の若者は余暇時間が少ないのか検証したい。

日本の中学生・高校生に関しては、ベネッセ教育研究開発センター教育調査課長の木村治生が行った研究調査が存在する。この調査では小学5年生から高校2年生までの計8017名の生活時間を調査し、児童・生徒の行動を1次行動・2次行動・2.5次行動・3次行動に分類している。これらの分類は、総務省の「社会生活基本調査」に従ったものであるが、同調査では、対象である子供に合わせ分類に変更を加えている。同調査では、睡眠・身のまわりのこと・食事を生理的な行動である1次行動、通学・学校・放課後に学校ですごす(部活動以外)ことを社会的な義務である2次行動、通学以外の移動、屋内外を問わない遊びやスポーツ・家での勉強・習い事の練習・テレビ・マンガ・友達や家族などと過ごすなどを個人の自由裁量で行う3次行動と定義している。また部活動・学習塾・アルバイト・習い事(スポーツクラブを含む)を、個人が選択可能だが拘束性の高い2.5次行動と定義している。そこで本稿で言う余暇時間とは3次行動に充てる時間のことになる。

グラフから、睡眠・食事等の1次行動と学校での活動である2次行動を合計すると、1日(1440分)の3分の2以上を占めることが分かる。1次行動は年齢が上がるほど減少し(睡眠時間の減少と考えられる)、2次行動は年齢が上がるほど増加する。木村(2008)は、部活動・学習塾などの2.5次行動は、余暇時間である3次行動と強い逆相関があることを指摘している。また1次行動、2次行動も2.5次行動との負の相関があるが、3次行動ほど強くはないと明らかにしている。このことから部活動や学習塾にかける時間が増えるほど、余暇時間が減少すると分かる。そのため部活動のないスウェーデンの生徒は、日本の生徒よりも余暇時間が多いことが推定される。

次にスウェーデンの若者・生徒の生活時間を調査したい。スウェーデン国民の生活時間はスウェーデン統計局(SCB:Statistics Sweden)が調査統計を行っている。現在英訳・日本語訳された資料を見つけることができていないので、調査中である。

第三部では、若者の政治参画・社会参画活動に関連する領域の法律や現行の政策方針と、その背景にある政治の流れを分析し、実現性のある政策提言につなげる。

ここでは、若者が政策形成過程に参画することに対して、日本政府がどのような認識をしていたか調査する。

現在、若者の政治参加を促進する政策は、いくつか行われており、成果が出ているかはともかくとして、日本政府は若者の政治参画に積極的・好意的であると言える。

しかし、以前は若者が政治に参画することが好ましくないと考えられる時期もあった。1960年代には、学生運動の過激化を背景に、若者(学生)が政治に関与することを規制しようとする動きが起こった。

例えば、1960年には「高等学校生徒に対する指導体制の確立について」という文部事務次官通達が発出された。この通達は、「外部からの不当な勢力に乗ぜられて生徒会や生徒などが、政治活動にまきこまれることのないよう教職員一体となって(略)努力する必要がある」という内容であり、要するに高校生に政治活動をさせるな、という通達であった。また、同通達で、生徒会が学校外の問題に関与することも、事実上禁止された。

因みに、学生の政治活動を規制する通達は、1948年時点で出されている(文部事務次官通達「学生の政治運動について」)。この通達でも、教育基本法第8条2項(※現在と条文は異なる)に定める政治的中立性が確保されない政治活動や政治的闘争が禁止されていた。しかし、政治活動が全面的に禁止されていたわけではない。吉岡直子(2017)は「『その学校の性格、学則、学生の身分、年齢(例えば選挙権の有無)等、学生の政治的責任能力の限界』を考慮すべきとしている点は、後の通知とはやや性格を異にしており、一定程度評価されよう」と評している。つまり、1960年の通達は高校生の政治活動に対する規制の強化であり、吉岡(2017)は1948年通達と比べ「明らかに後退している」と批判している。

また、1969年には「高等学校における政治的教養と政治的活動について」という文部省初等中等教育局長通知が発出された。この通達で、高校生の政治活動の規制は更に拡大し、休日の政治活動や学校外での活動も、学校による規制の対象とされた。また、政治活動を行った生徒に対して懲戒処分を科すとした。また、この通達には「生徒は未成年者であり、民事上、刑事上などにおいて成年者と異なつた扱いをされるとともに選挙権等の参政権が与えられていないことなどからも明らかであるように、国家・社会としては未成年者が政治的活動を行なうことを期待していないし、むしろ行なわないよう要請しているともいえる」などの記述があり、この時期には、若者(未成年者)の政治参画が望ましくないもの、禁止されるべきものと考えられていたことを明確に示している。この通達は、選挙権年齢を引き下げる公職選挙法改正があった2015年まで、大きな影響力を持った。

文部省の通達から分かるように、1960年代には、若者の政治参画は望ましくないと考えられていた。しかし、この考え方は徐々に転換していく。その要因として、学生運動の鎮静化と、「若者の選挙離れ」の社会問題化の2つが考えられる。1980年代には、学生運動の多くが沈静化し、学生の政治活動によって学校教育が影響を受ける事態も少なくなった。そのため、上記通達のような規制をする必要性が薄れたと考えられる。同時に、第1章で言及したように、1990年代ごろから「若者の選挙離れ」が社会問題として顕在化する。これにより、若者の政治参画は規制すべきものから、寧ろ推進すべきものへと転換したと考えられる。尚、教育現場においては、生徒の政治活動を規制すべきという従来の考え方が現在も残存していると指摘されているが、ここでは言及しない。

更に、2000年代になると選挙権年齢の18歳への引き下げが、盛んに議論されるようになる。議論の発端は、新聞各社が社説で選挙権年齢引き下げの議論を訴えたことであり、小渕恵三首相の私的諮問機関である「21世紀日本の構想」懇談会は次のように提言した。

ここでは、選挙権を現行の20歳から18歳に引き下げることを提言したい。18歳は社会的成人と見なして十分と考えるからである。 実際、(略)先進国で20歳を維持しているのは日本だけである。国内でも、高卒者の2割以上が就労しており、自衛隊の入隊資格も18歳以上である。 少子高齢化の中では、高齢有権者の比率が若年有権者の比率を大きく上回っていく。また、年金問題のように、世代間の利害対立も厳しくなる。若い人たちの声をこれまで以上に謙虚に聞かなければならないし、彼らの声を政治に反映させるべく、さらに 努力しなければならない。18歳以上に選挙民の層を広げることで、約350万人の新有権者を迎え入れることになる。それは、若年層に止まらず高齢層も政治的に活性化させ、国民的な政治への参画意識を高めることになるだろう。

(「21世紀日本の構想」懇談会、2000)

選挙権年齢引き下げに関わる政策過程については詳しく言及しないが、民主党・公明党などの政党や、NPO法人などの働きかけの結果、2007年に成立した国民投票法(日本国憲法の改正手続きに関する法律)で選挙権年齢引き下げに「必要な法制上の措置を講ずる」ことが定められ、2015年の公職選挙法改正をもって、選挙権年齢引き下げが達成された。

選挙権年齢引き下げは、1960年代末から1970年代に諸外国が相次いで選挙権年齢を引き下げたことを受け、1970年代に日本でも議論されていた(菅源太郎、2008、p75)。しかし、当時の議論は進展のないまま終息してしまった。1970年代に一度否定された選挙権年齢引き下げが、2000年代には積極的に受け入れられ、2015年に公職選挙法改正に至ったことは、若者の政治参画に対する考え方が転換したことを明確に示している。

また、2009年には後述の子ども・若者育成支援推進法が成立した。この法律では、子供・若者の社会や政策形成過程への参画を推進することが定められた(次章参照)。このことからも、若者の政治参画が望ましい・推進すべきものに転換したことがはっきりとわかる。

ここまで、学生運動を背景にした若者の政治活動の禁止から、選挙権年齢引き下げや子ども・若者育成支援推進法成立に至る、政府の方針の転換を確認した。現在では政府は若者の政治参画を望ましい・推進すべきものと捉えていると考えられ、若者の政治参画を推進する政策については政府としての一定の要請があると考えられる。

次章では、若者を対象にした政策に関する法律等を分析することで、より具体的な政府の姿勢や現状を明らかにする。

まず、若者を対象とした包括的な政策の流れを整理する。現在、若者を対象とした政策を規定している法は、2009年に成立した「子ども・若者育成支援推進法」である。同法成立以前は「青少年育成施策大綱」(2003年、2008年に策定)が政策の方向性を規定していた。また子ども・若者育成支援推進法の施行を受け、2010年に「子ども・若者ビジョン(子ども・若者育成支援推進大綱)」が策定された。2016年には子ども・若者ビジョンを見直し子供・若者育成支援推進大綱が新たに策定された。ここでは、青少年育成施策大綱、子ども・若者ビジョン、子供・若者育成支援推進大綱の3つの大綱を比較しながら、日本政府が行う若者を対象とした政策を分析する。

第一に、「青少年育成施策大綱」と「子ども・若者ビジョン」を比較する。前者から後者への転換は、子ども・若者育成支援推進法の成立によるものであり、この転換が最近の政策の流れの中で最も大きな転換である。

子ども・若者育成支援推進法成立以前の、若者を対象とした政策は、「長らく青少年の健全育成を目的とし、保護や教育に力点を置いて」(松下・倉根、2018)おり、若者の社会参画は重視されていなかった。その時期の政策大綱である、青少年育成施策大綱を見ると、「青年期」に対する施策の基本的方向の中に、「政策形成過程への参画促進」(以下に引用)があるのみで、やはり大綱の力点は育児・教育・就業支援に傾いていることが分かる。また、「政策形成過程への参画促進」は「青年期」(18歳以上と考えられる)のための施策であり、それ以下の年齢層に対する参画促進は記載されていない。

各種審議会や懇談会等における委員の公募制の活用、インターネット等を活用した意見の公募、意見聴取の対象としての青少年の積極的な登用等により、青少年の政策形成過程への参画を促進する。特に、青少年育成施策や世代間合意が不可欠である分野の施策については、青少年の意見も適切に反映されるよう、各種審議会、懇談会等の委員構成について配慮する(青少年育成推進本部、2003)

これに対して、子ども・若者育成支援推進法と、それに基づく子ども・若者ビジョンでは、子供や若者の政策形成過程や社会への参画が強調された。子ども・若者ビジョンでは、「子ども・若者を育成の対象としてとらえるのではなく、社会を構成する重要な主体として尊重する」と明記され、前身である青少年育成施策大綱からの思想的転換が、明確な形で行われた。また、基本的方針である5つの理念の2つ目で、「子ども・若者は、大人と共に生きるパートナー」であることを示し、「子どもや若者を大人とは一段下の存在として位置づけるのではなく、また逆に、子ども・若者を甘やかすのでもなく、子ども・若者と大人がお互いに尊重しあいながら、 社会を構成する担い手として共に生きていくことを目指します」とした(子ども・若者育成支援推進本部、2010)。

具体的には、子ども・若者ビジョンでは「社会形成への参画支援」として社会形成・社会参加に関する教育(シティズンシップ教育)の推進と、子ども・若者の意見表明機会の確保が謳われた(具体的な記述は下に引用する)。また、「社会参加の促進」としてボランティア活動や、国際交流の促進が謳われた。後者のボランティア活動や国際交流は、青少年育成施策大綱にも施策の記載があったが、前者のうちシティズンシップ教育は子ども・若者ビジョンで新たに定められたものである。また、意見表明の機会確保は、青少年育成施策大綱にあった「政策形成過程への参画促進」を拡張した物であり、対象の年代が、青年期を含まない子どもにも拡大した。

意見表明機会の確保は、子ども・若者育成支援推進法第12条の「国は、子ども・若者育成支援施策の策定及び実施に関して、子ども・若者を含めた国民の意見をその施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする」という規定に基づくものである。

また、同法14条では「国は、子ども・若者育成支援施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び民間の団体が行う子ども・若者の社会参加の促進その他の活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする」と定められている。地方自治体や民間団体の活動については後述する。

まとめると、子ども・若者育成支援推進法と子ども・若者ビジョンの成立により、従来の子供・若者は保護育成の対象という考え方から、子供や若者も社会の一員であり大人と共に社会を構築する権利主体であるという考え方に転換した(松下・倉根(2018)は同法を「従来の青少年施策に変化の兆しを感じさせる法令」と評価している)。その中で子供・若者の社会形成への参画を推進するため、シティズンシップ教育や政策形成過程への参画の推進が目指された。

(社会形成・社会参加に関する教育(シティズンシップ教育)の推進)

社会の一員として自立し、権利と義務の行使により、社会に積極的に関わろうとする態度等を身に付けるため、社会形成・社会参加に関する教育(シティズンシップ教育)を推進します。 具体的には、民主政治や政治参加、法律や経済の仕組み、労働者の権利や義務、消費に関する問題など、政治的教養を豊かにし勤労観・職業観を形成する教育に取り組みます。

(子ども・若者の意見表明機会の確保)

政策形成過程への参画促進のため、各種審議会や懇談会等における委員の公募制の活用、インターネット等を活用した意見の公募等により、子ども・ 若者の意見表明機会の確保を図ります。子ども・若者育成支援施策や世代間合意が不可欠である分野の施策については、子ども・若者の意見も積極的かつ適切に反映されるよう、各種審議会、懇談会等の委員構成に配慮します。

(子ども・若者育成支援推進本部(2010))

第二に、「子ども・若者ビジョン」と、それを刷新して2016年に定められた「子供・若者育成支援推進大綱」を比較する。結論から言うと、この転換は、子ども・若者ビジョン的理念から青少年育成施策大綱的理念への後退である。

まず、子供・若者育成支援推進大綱では、子ども・若者ビジョンの基本方針の一つであった「子ども・若者は、大人と共に生きるパートナー」という理念が削除された。また子ども・若者ビジョンでは、「子ども・ 若者の問題は、それを取り巻く大人を含む社会全体の問題」とし、大人社会の見直しを理念に掲げていたが、それも削除された。これらの変更に関して松下・倉根(2018)は「(子ども・若者育成支援推進大綱では)若年層を権利主体として扱う記載がなくなり、子どもや若者は、独自の価値や権利をもつカテゴリーという発想が消えて、単に『大人以前の存在』とする位置付けになっている。また、大人や社会側の在り方を見直すといった理念は、後景に退き、子どもや若者の支援や応援といった後見的内容が強調されている」と指摘している。

また、具体的施策の方針に関しても変更があり、「社会形成への参画支援」に関する記述が大幅に減少している。子ども・若者ビジョンの「社会形成・社会参加に関する教育(シティズンシップ教育)」に関する記述は、細かな表現を変えたのみでそのまま残っているが、子ども・若者の意見表明の機会確保や政策形成過程への参画に関する施策方針は、完全に削除されている。また、社会参加活動に関する記述では、国際交流の推進が削除された。

まとめると、子供・若者育成支援推進大綱では、子供・若者を権利主体とみなし、政策形成過程や社会へ参画させようとする「子ども・若者ビジョン」の理念が消滅し、子供・若者を保護育成の対象とみなし、非行や引きこもりなど若者が抱える問題の解決を重視する「青少年育成施策大綱」的な理念に逆行している。

この理念の逆行の理由について考えてみる。まず考えられることは、政権の交代である。子ども・若者ビジョンが策定された2010年は民主党政権下であり、子供・若者育成支援推進大綱が策定された2016年及び、同大綱の策定に活用された「子ども・若者育成支援推進大綱(「子ども・若者ビジョン」) の総点検報告書」が取りまとめられた2014年は、自由民主党政権下である。2003年に青少年育成施策大綱を定めたのも、自由民主党政権であるため、政権交代によって自民党の価値観に基づいた大綱に回帰したと考えることはできる。

しかし、青少年育成施策大綱から子ども・若者ビジョンへの転換の契機は子ども・若者育成支援推進法の成立である。同法の成立は2009年7月であり、民主党政権への政権交代が起きる(同年9月)前である。同法の成立(つまり青少年育成施策大綱からの転換)が下野間近とはいえ自由民主党政権によって行われたことを考えると、この理念の逆行を、大綱を策定した各政権の価値観のみで説明することには、無理があると思われる。

また、子供・若者育成支援推進大綱の策定に際しては「子ども・若者育成支援推進大綱(「子ども・若者ビジョン」) の総点検報告書」をもとに検討が行われた。この検討に当たって、全国から募集した中学生以上30歳未満の若者(ユース特命報告員)に対する意見募集やパブリックコメントが実施されており、このことからも自民党政権が、若者の意見を政策形成過程に取り入れることに否定的であるとは考えにくい。

本稿筆者は子ども・若者ビジョンから子供・若者育成支援推進大綱への理念の転換の背景には、政権の価値観の相違ではなく、子供や若者の抱える問題が深刻化したことがあると考える。言い換えると、子供・若者の社会や政策形成過程への参画が軽視されるようになったのではなく、貧困、児童虐待、いじめ、不登校、ニートなどの問題が深刻化したことによって、政策の重点を若者の保護育成に戻さざるを得なくなったと考察する。

そう考えられる理由として、「子ども・若者育成支援推進大綱(「子ども・若者ビジョン」) の総点検報告書」の指摘がある。報告書では、特に「困難を有する子供・若者」についての現状の厳しさと対策の必要性が指摘された。例えば、ニートになる若者の多くがそれまでの人生においていじめを経験しているなど、「様々な問題を複合的に抱え、非常に複雑で多様な状況となっている」ことが指摘された(子ども・若者育成支援推進本部、2016)。子供・若者育成支援推進大綱は、その指摘を受けて策定された大綱であるため、重点が子供・若者の保護育成といった後見的内容に移ったと考えられる。

上述の3つの大綱すべてが、全ての若者を対象にした施策と、困難を抱える若者を対象にした施策に区別している。子ども・若者育成支援推進法という新たな法の成立直後に策定された「子ども・若者ビジョン」は、より理想主義的で全ての若者を対象にした施策に重点が置かれたのに対し、いじめなどの社会問題に向き合う有識者らによって修正された「子供・若者育成支援推進大綱」はより現実的であり、緊急性の高い困難を抱える若者を対象にした政策に重点が置かれたと考えられる。

ここまで、3つの大綱を比較しながら、日本の若者を対象にした「政策の流れ」を分析した。子ども・若者育成支援推進法の成立によって、子供・若者の社会参画推進が掲げられたが、その後いじめ・引きこもりなどの問題の深刻化が指摘されたために、政策の力点は社会参画推進から外れたことが分かった。

このことから、子ども・若者育成支援推進法とその背景にある「児童の権利に関する条約」による子供・若者の社会参画への法的要請は健在だが、現状日本政府に若者の社会参画を推進する余力があるとは言い難い、ということが示唆される。

本章では、国ではなく地方自治体における若者参画への取り組みについて考える。

地方自治体による若者参画推進政策には、国の制度よりも先進的かつ具体的な施策が多くみられる。またいくつかの自治体においては、子ども・若者育成支援推進法の成立に先立って、政策が行われていた。

例えば、山形県遊佐町、2003年から少年町長・少年議会という事業を行っている。この事業は、遊佐町の中学生・高校生の中から少年町長と少年議員を選出(有権者も遊佐町の中高生である)し、選出された少年町長と少年議会が中高生の意見を代表し、政治に参画するという制度である。少年町長・少年議会は、町長に対する政策提言や予算要求だけでなく、交付された独自予算(45万円)を執行することができる。このことにより、多くのいわゆる「こども議会」において批判される、「お飾り参画」「形だけの参画」(発達心理学者ロジャー・ハートの用語で、彼はこれらの参画を避けなければならないとした)に陥ることがなくなっている。更に、少年町長・議員側にも、政策のエビデンスや実現性、責任感が求められるようになる。

遊佐町以外にも、例えば愛知県新城市では、若者の力を活かすまちづくりを実現するための政策集である若者総合政策を2015年から開始しており、若者参画政策の先進的な事例として注目されている。新城市も若者議会の制度を持っており、また2014年に若者参画政策を専門とする若者政策係が設置されている。

遊佐町と新城市が先進的な若者参画政策を始めた契機は、どちらも首長の提案である。遊佐町では、当時の町長がイギリスで行われていたYoung Mayor(若者市長)を参考にして導入した。新庄市では、2013年の選挙で当選した市長が若者政策を公約の一部に掲げたことがきっかけとなった。そして首長の提案と政策の実現の背景には、自治体における若年人口の減少という問題がある。

現在日本全体で大きな問題となっている少子高齢化は、特に地方で顕著である。なぜなら、生まれる子供の数と亡くなる高齢者の数が減ることで起こる人口の「自然減」に加え、若年人口が都市に流出することで起こる「社会減」が起こるためである。地方自治体は「社会減」を防ぐために、若者を囲い込む必要がある。遊佐町・新城市を始めとする多くの地方自治体で若者政策が行われている背景には、若者のニーズを政治に反映することで、若者の流出を食い止めたい地方自治体の思惑がある。

若年人口の流出(社会減)は、東京23区などごく一部の地域を除いたほとんどの地域で問題となっている。私の地元である静岡県静岡市は政令指定都市であるが、若年人口の流出は深刻である。静岡市人口ビジョン(2015)によると、静岡市の人口は2010年には、716,197人となり、2025年には 652,514人、2040年には 558,931人まで減少する見込みである。一方で、同じ静岡県にある掛川市や長泉町では、逆に人口が増えている。この要因として日本経済新聞(2019)の記事によると、掛川市は「交通面の利便性など住みやすさが定住につながっている」ほか、「若年層の定住を促すため、16年からは市内の病院で働くことを条件に、東京女子医科大学の大東キャンパス(同市)で学ぶ学生に返済不要の給付型奨学金を支給している」そうだ。また長泉町は、子育て支援策の充実のほか、Uターンから5年後に最大30万円の奨励金を受け取れる制度を行っている。県都である静岡市が深刻な人口減に直面し、中小規模の自治体である掛川市などが若年人口を獲得していることは、若者のニーズに応える政策によって、若年人口の流出を防いだり逆に獲得することができるということを示唆していると考える。

多くの地方自治体が人口問題に直面し、若者政策に注目せざるを得なくなったことは、若者参画にとっては僥倖である。なぜなら、若者の政治参画や社会参画には、行政がそれを推進するインセンティブが薄いという問題があるからである。例え若者が政治や社会における意思決定過程に参画しなくても、人の安全や経済に直接的な悪影響を及ぼすことはない。そのため、欠如すると重大な結果が直接的に現れる、医療や雇用の政策と比較すると、若者参画に関する政策は、優先度が低くなる。若者政策の中でも、先述のように引きこもりやいじめなどの問題が優先され、政治過程における若者の参画は後景に退いているのが現状である。

人口流出という現実的な問題と結びついたことによって、インセンティブに欠けた若者参画促進政策が、いくつかの地方自治体で重視されるようになっている。今後も少子高齢化が深刻化する中で、より多くの自治体が若者政策と若者参画に注目すると考えられる。つまり、地方自治体を主体とする若者参画促進政策は、国主体の政策と異なり追い風が吹いているといえる。また本稿で先行事例として参照しているスウェーデンの若者政策も、地方(コミューン)主体である。政策提言にあたっては、地方自治体主体の政策を積極的に検討したい

地方自治体を政策の主体とするならば、国の果たす役割は各自治体への指導や支援、政策の評価などが考えられる。これはスウェーデンの若者政策において青年事業庁が果たしている役割に近く、参考になる。また子ども・若者育成支援推進法の第14条には、「国は、子ども・若者育成支援施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び民間の団体が行う子ども・若者の社会参加の促進その他の活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする」とある。この法が、国の果たす役割の法的要請となると考えられる。

本章では、ここまでの内容を整理し、提言する政策の方針決定に繋げる。

若者の政治参画の欠如は1980年代に「若者の選挙離れ」として顕在化し、現在でも社会問題になっている(第1章)。若者の政治参画の欠如はシルバーデモクラシーの原因となり、若者向けの福祉の不足や、世代間合意の欠如をもたらす。また日本の若者は生きづらさに直面している一方で、社会変革の意欲をあまり持たない。更に日本における若者の政治参画の現状は、児童の権利に関する条約の法的要請に反しており、改革の必要がある(第2章)。若者の政治参画の欠如の代表例である若年投票率の低さに対して、日本政府は、若者の政治的関心、投票義務感、政治的有効性感覚を原因として挙げている。投票義務感を直接向上させることは難しいが、政治的関心と政治的有効性感覚は諸外国と比較しても低く、改善の余地がある(第3章)。現行政策である主権者教育は選挙制度などの解説に留まることが多く、効果的であるとは言えない。また若者の政治参画の欠如に対する政策は選挙啓発に偏重している。日本の人口構造上、若者は選挙において不利であるため選挙制度を改革するべきという意見もある(第4章)。日本では現在政治的有効性感覚の向上を目的とした政策があまり行われていないため、補完する政策が必要と考える(第5章)。

若者の政治参画における先進国としてスウェーデンがあり、日本政府や専門家も注目している。スウェーデンは若年投票率や若い政治家の割合が高く、その背景には社民党の政策がある。また若者政策を専門とする省庁があることや、生徒による学校運営への参画まで踏みこむ徹底した民主主義教育が行われていること、若者評議会が各自治体に設置されていることなどがスウェーデンの若者の政治参画を支えている(第6章)。対して日本は多くの点でスウェーデンの後塵を拝している。若者政策の専門省庁がなく、若者評議会のような制度を置く自治体も増えてはいるが制度的に未確立である。特に学校における民主主義は今なお抑制されている(第7章)。一方で若者にも課題があり、現在の若者は政治などの大きなテーマを議論することを避ける傾向がある。また若者(中高生)は余暇時間が少なく、政治参画に割く時間がないことが示唆される(第8章)。

日本では1960年代に学生運動の高まりを受け、若者の政治参画を制限しようとする政策が採られた。現在では反対に若者の政治参画を促進しようとしているが、教育現場においては、今なお若者と政治を遠ざけようとする風潮がある(第9章)。若者政策を規定する法は子ども・若者育成支援推進法であるが、同法成立時に掲げられた「若者は権利主体である」という理念は現在後退している。原因として、自民党の価値観以外に、困難を抱える子供や若者の対応が優先されたことが考えられる(第10章)。国とは反対に、若者参画に注力する地方自治体が増えている。その背景には若年人口の流出を防ぎたい自治体の意図がある。地方自治体は、軽視されがちな若者参画促進政策のインセンティブを持つため政策の主体となりうる(第11章)。

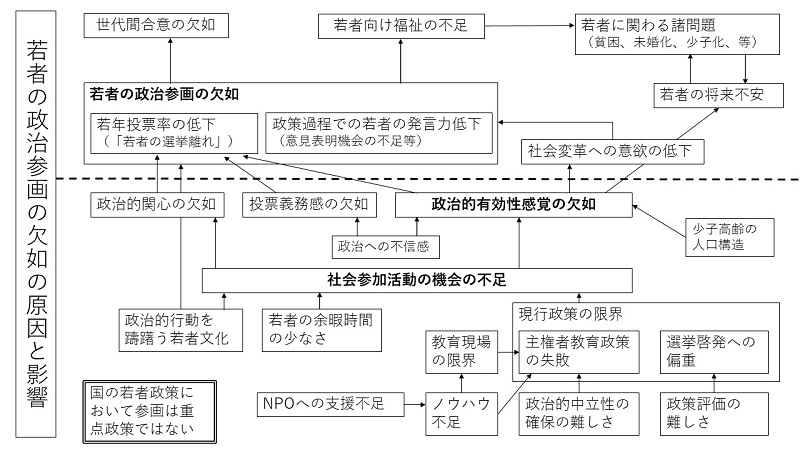

上に整理した問題を簡易的にまとめたものが下記の図である。

政策提言に際しては、これらの問題を考慮し政策を立案する必要がある。

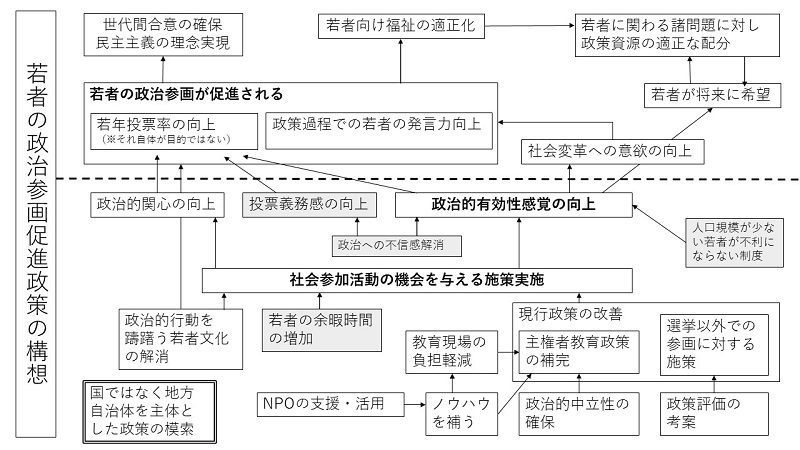

また下記の図は、上の図の問題を解決策に置き換え、構造を逆転させたものである。若者の政治参画に関する問題が上の図のような構造を持つのであれば、下の図のような解決策の構造を描くことができる。

次章では、この図の構想を参考に具体的な政策の方針を策定する。

本章では、具体的な政策の方針を検討し策定する。

方針の策定に先立ち、本研究のテーマと目的をもう一度明確にする。本研究のテーマは、「若者の政治的有効性感覚の向上を目的とする政策」である。政治的有効性感覚は政治参画へと誘引する要素であるので、「若者の政治的有効性感覚の向上を目的とする政策」は、「若者の政治参画を促進する政策」に包含される。すなわち、本稿で提言する政策は、「若者の政治参画を促進する政策」のうち、主に政治的有効性感覚に着目したものである。

政治的有効性感覚に着目する理由は、日本の若者の政治的有効性感覚は諸外国と比較して低く、また日本の現行政策に政治的有効性感覚の向上を目的とする政策が欠如していると考えるためである(第5章参照)。

また若者の政治的有効性感覚が向上することによって、以下の効果(アウトカム)がもたらされると考えられる。政治的有効性感覚の高さは、投票などの政治参画に繋がるとされている。そのため若者の政治的有効性感覚の向上は、若者の政治参画の促進に直接的につながる。それは投票率のみでなく、若い政治家の割合や議会等で意見表明する若者の数など多様な指標となって現れると考えられる。若者の政治参画が促進されることによって、世代間合意の確保と、若者に対する福祉の適正化(つまりシルバーデモクラシーの是正)が行われる。また、若者の政治的有効性感覚の向上によって、若者の社会変革の意欲が高まることも期待される。厳しい社会環境に晒されている若者が、社会変革の意欲をもつことで、投票などとは別に(デモなどの)制度化されていない政治参画も促進されると考えられる。その結果として、若者の政治的有効性感覚を向上させることは、究極的には、シルバーデモクラシーの是正と若者の社会変革の意欲の向上によって、少子化、貧困など若者に関連する問題の解決に貢献できると考える。

もちろん、少子化などの社会問題は多様な要因が引き起こしているため、若者の政治参画の促進のみによっては解決されない。故に、本稿で提言する政策の目的は、その前の段階である、シルバーデモクラシーの是正と、社会変革の意欲をもつ若者の創出とする。

その上で、政策の方針を決定する。政策の主題である政治的有効性感覚とは、「市民自身が政治的事柄を理解でき、かつ自らの行動が政治的指導者と政策に影響を与えることができるという個人の信念」(金兌希、2014)である。つまり「若者の政治的有効性感覚の向上を目的とする政策」のためには、「若者の政治的事項に対する理解を高める施策」と、「若者が、自身の政治への影響力を実感できるようにする政策」が必要である。

前者は、現行の主権者教育と重なる部分が大きい。ただし主権者教育では、政治的中立性への配慮から、現実の政党や政治課題を扱わないことが多い。また、若者(生徒)にとって身近な地域の政治を扱うことも少ないと考えられる。以上2つの課題を解決できる政策を提言する必要がある。また、この施策に関しては、主権者教育と同様、学校に施策の実施を任せることが妥当と考えるが、ノウハウの提供や教員の負担軽減などを考量する必要がある。

後者は、政策提言のメインとなる施策である。この施策として、若者の社会参加活動の推進が考えられる。若者と政治・行政が直接結びつき、若者の意見や提案が社会に反映されるという経験を若者がすることで、若者が自身の影響力を実感することが狙いである。また、実際の政治・行政と関わることで、社会科の授業では扱わない現実の政治過程について理解を深めることができる。

社会参加活動は、社会科(公民)の授業の枠内で行うことが難しい。そのため、現行の、社会科の授業と選挙啓発中心の若者参画政策を転換する必要がある。現行政策を転換すると、現在主権者教育等を行っている学校や選挙管理委員会等のノウハウが通用しなくなる。そのため、若者参画に携わっているNPO法人や学生団体などと協力体制を構築することが重要であると考える。

若者参画に関する政策は、法制度・行政制度共に未整備であり、政策を企画・実行する組織に関しても政策提言に含める必要がある。

政策を実施する主体は、地方自治体であるべきと考える。その理由は、前述の通り、若者の流出に直面する地方自治体には、若者参画に関する政策を推進するインセンティブがあるからである。また、地方の政治や地域の問題は、若者にとって身近であり、国全体に関わる問題よりも関心を持ちやすいと考えられる。更に地域の小さな問題は、若者が影響を与えることが比較的容易である。そのため、若者の政治や社会に対する影響力の実感を高める施策に適合すると考える。

地方自治体が政策の主体となるに際して、(新城市のように)各自治体に政策を担当する部署が置かれることが望ましい。しかし、必要な人員などは各自治体により様々であるため、部署の規模や所掌事務に関しては、今回の政策提言では踏み込まない。ただ、若者参画政策に対し、潤沢な予算や人的資源が優先的に投入されることはないと考えられる。

ただし、地方自治体では、政策に必要な専門知を確保することが難しいと考えられる。また各自治体がそれぞれ専門家を設置することは非効率であるとも考えられる。そのため、国がスウェーデンの青年事業庁のように、専門知を確保し、各自治体の政策に助言を与える役割を果たすべきであると考える。子ども・若者育成支援推進法第14条(「国は、子ども・若者育成支援施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び民間の団体が行う子ども・若者の社会参加の促進その他の活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする」)を根拠とし、国に協力を求めたい。

また、政策の手法は、規制ではなく誘導のようなものが妥当である。若者に政治参画を義務付ける法律等は存在しないため、規制のような強力な政策を行う権限は国に地方自治体にもない。学校は公的機関であるため、地方自治体が一定の指揮命令権を持つことができるが、他の団体などに義務などを課すことも難しい。そのため、この政策は弱い権限のもと行われることに留意するべきである。

また、政策の対象が若者であることから、教育の範囲に含まれない施策においても、学校の活用が検討される。なぜなら、政治的関心の有無等にかかわらず、教育課程にいる年齢層の子供や若者に一律的な施策を行える点で、学校は非常に有用だからである。寧ろ学校を利用しない限りにおいて、政策の対象に偏りが生じることは避けられない。しかし教職員の労働問題が社会問題となっていることや、様々な教育改革が現在進行形で行われていることを考えると、若者の政治参画を促進するための施策を学校に任せることには、慎重にならなければならない。そのため、今回の政策提言では、社会科の授業で行えない施策に関しては、学校ではなく行政を主体とし、学校には施策の広報など限定的な役割のみを求めるものとする。

具体的な施策としては、若者評議会が最も適した施策であると考える。若者によって構成され、若者の意見を地域の政治行政に伝える若者評議会は、若者の地域社会への影響力を高め、若者の影響力を若者自身に実感させ、社会参加の成功体験を積ませることができる。また、若者評議会は、名称こそ異なるが、遊佐町や新城市など先例があり、地方自治体に広まりつつある。

また、若者評議会は、単に若者の意見を伝えるだけでなく、若者が政治過程に参画することによって、実際の政治過程について知ることができるという効果もある。

また、遊佐町などが行っているように、若者評議会に独自の予算執行権を与えることが望ましい。なぜなら、少額ではあっても実際に予算を与えることで、若者評議会のメンバーや評議会に関わる者に責任感を持たせることができる。同時に若者評議会が形骸化(政治家や首長のアピールのために利用される「お飾りの参加」になる)ことを防止できる。

若者評議会の課題は、参画する若者が一部の若者に限られてしまう可能性があることである。どのような方法でメンバーを選出するにせよ、若者評議会のメンバーになる者は一部の若者である。そのため、若者評議会に参加しない若者を巻き込む仕組みが必要である。また、行政が設置する若者評議会は、あらゆる分野の議題に取り組まなければならず、若者個人の関心に基づき、特定の問題にのみ取り組むなどといった柔軟な参画はできない。以上の2つの問題の一つの解決策として考えられるのは、公的な若者評議会の他に、民間が運営する多様な若者評議会を用意することである。

・選挙制度改革について

若者の政治参画を促進する最も直接的な手段として、選挙制度の改革が挙げられる。例えば、選挙権年齢の更なる引き下げや、被選挙権年齢の引き下げ、選挙における候補者の一部を若者に限定するクウォーター制、選挙権をまだ持たない子どもに代わって親が投票するドメイン制などである。

確かに若者の影響力が大きくなる選挙制度を導入すれば、若者の政治参画の欠如は簡単に解決すると考えられる。しかし、選挙制度改革はすでに多くの有識者が議論・提言しており、未だ達成されていない。選挙制度の変更は現在の選挙制度で当選した政治家の反発を招き、実現可能性が薄いと考える。そのため本研究では、選挙制度の改革を政策提言に含めない。

・インターネットの利用について

現代社会においては、インターネットを利用した情報発信や議論が可能であり、当然政治に関わる言論の場としてインターネットは活用できる。特に若者世代は幼少期よりインターネットに親しんでいるため、若者の政治参画促進政策においてもインターネットの活用は十分検討の余地がある。

一方で、インターネットには課題もある。匿名性等を背景とした誹謗中傷や「荒らし」などが一例である。特にインターネット上での政治に関わる言論は「荒れやすさ」が指摘されている(金平茂紀(2012)は、動画サイトで配信された党首討論会の映像につけられたコメントを「便所の落書き」と評している)。

子供・若者育成支援大綱にも記述があるように、子供・若者とインターネットの関係の健全化は重要な政策課題である。インターネットの抱える問題を放置したまま、若者を対象とする本研究の政策提言に利用すれば、かえって若者に害を与える結果になりかねない。本研究では、インターネットの利点を活かせる制度設計は検討するが、オープンなインターネット環境において子供・若者に何らかの活動をさせることは考えない。

研究を進めるうえで参考になりそうな事例を以下にまとめる。

スウェーデンの学校では生徒が給食について話し合う会(給食委員会)があり、そこでの話し合いや好きなメニューの投票の結果が給食に反映される。給食委員会では単なる生徒の好みの問題から宗教上の戒律への配慮まで様々な意見・要望が出され、学校等と交渉される。

日本の学校では、多くの場合生徒は出されたものを黙って食べるだけである。もちろん給食は栄養士などの専門家によって綿密に計算されたものであるので、生徒の要望を全て受け入れる訳にはいかない。しかし給食を作る側との対話の機会を持ち、専門家と協働して給食を工夫することは、「食育」など様々な教育効果につながると考えられる。

小さなことであるが、身近なシステムに参画できる制度があれば、幼少期から自分が社会の当事者であるという意識の形成につながると考えられる。給食のみならず、授業、部活動、課外活動など学校で行うすべての活動は、生徒にとって最も身近な社会活動である。学校を活用した社会参画活動は、多様な生徒を対象にできることなどのメリットがある。一方でプロである教員などが構築した効率的な教育制度に子供が参画する難しさや、教員の負担が課題である。学校の中の社会参画活動について、スウェーデンを事例に更に調査したい。

こうちこどもファンドとは、高知市が2012年に設立した「まちづくりファンド」である。この制度は簡単に言うと、子供や若者(18歳以下が対象)が社会に対して行いたい事業を考え提案し、審査に合格すれば市から助成金が出て実現できるというものであり、事業の提案だけでなく審査も18歳以下の子供が担っているという特徴がある。高知市はこうちこどもファンドを以下のように説明している。

未来の高知市を担う子どもたちの「自分たちのまちを良くしたい」という想いを実現するために、「高知市子どもまちづくり基金」を積み立て、その基金を原資として子どもたちの自発的な活動を支援する制度です。当制度は、子どもたちの提案を助成対象とするだけでなく、審査する側にも子どもたちが参加する、全国の自治体に先駆けた取り組みとなっています。(高知市、2018)

この事業は若者(子供)の社会参加活動の先進事例といえる。この事業は、若者や子供が自分たちの住んでいる身近な市に対し働きかけ、それを大人が支援できる制度であり、子供に身近な社会に影響を与えた経験を与えることができる。NPO法人等に担われることの多い子供や若者の社会参加活動を、行政が政策として行っているという点も大きな特徴である。

またこの事業の特徴である子供による審査も注目すべき点である。子供による審査は実施の過程で確立したものであり、当初は審査員に大人も含まれていたが、回を重ねる中で子供だけに任せても良いと考えられるようになったそうだ。「若者の意見を聞き、政治や社会に反映する」という理念は少なからずパターナルな思想を含む。若者の意見そのものだけではなく、意見の評価や施策・事業の実施のプロセスにも若者の視点を取り込むことは重要であると考える。

遊佐町少年議会(山形県)とは、若者による選挙で選ばれた「少年首長」と「少年議員」が議会を開き、若者が抱える問題を実際に予算を使って解決するという制度である。「少年議会」「子ども議会」というと「大人の用意した台本を子供に読ませているだけ」「形式的な若者参加で行政がお茶をにごしている」という批判もあるが、遊佐町の少年議会は実際の予算を使って若者が政策実現を行うため、批判されるような形式的な参加ではない。

実績としては、学生が通学に使う駅の利便性を上げるため、ベンチの増設やダイヤの改正を行っている。これにより若者に自信と責任感が生まれ、また地域への関心も向上したとされている。山形県遊佐町以外にも少年議会のような制度はある。

一方で、少年議会には課題もある。公的で厳密な制度は、参加する人間と参加しない人間との分断を生む懸念があるということだ。少年議員や少年首長になるような若者は、そもそも政治や社会に対する関心が高く、特に制度設計が無くても政治や社会に参画していくと推測される。少年議員や少年首長にならなかった若者に対する政策の効果は検討していきたい。

We the peopleとはインターネットで請願ができるシステムである。これはいわゆるオープンガバメントの推進のためにアメリカ合衆国のオバマ大統領(当時)が立ち上げたものである。We the peopleは、日本の請願と異なり議員の紹介は不要であるが、代わりに一定期間内に一定数の署名(賛同)をインターネット上で集める必要がある。条件を満たした請願は政府に届けられ、政府は何らかの検討結果を公表しなければならないとされている。

この制度の優れた点は、インターネット上で簡単に請願を行えるうえに、政治家の紹介が不要なので、特に若者にとって取っつきやすくコストの低い政治参加であることである。また問題を提起した人は署名を集める過程で、その問題を社会に伝えることができ、加えて同じ問題を共有する人を見つけることができる。

またChange.orgも似たようなシステムであるが、こちらは請願というより署名活動に近い。Change.orgは2006年にアメリカで始まり2012年に日本版がオープンしたキャンペーンサイトである。インターネット上で発信者が問題を提起し賛同者(署名)を集め、賛同者が集まったら実際の署名活動と同じように政府や省庁に届け行動を促すという仕組みである。We the peopleとは異なり公の制度ではないので、政府などは回答の義務を負わないが、実際に社会を動かした事例は世界中で数多くある。

Change.orgの長所は、ワンクリックで賛同の意思を表明できる手軽さである。またWe the peopleと同じく、問題を提起した発信者は、同じ問題意識を抱える人々の存在を知り問題を広く共有することができる。またChange.orgは賛同者が望む場合、賛同したキャンペーンにかかわる情報をメールマガジンなどで受け取ることができるシステムがある。これにより賛同者は、自分が賛同したキャンペーンの動向に関心を持ち、また関連する情報を得ることで「ワンクリックの参加」以上の深い参加ができるようになる。(ただかつて私が賛同したキャンペーンでは、関連する情報は送られてこず、寄付のお願いが来ただけであったが)。

まとめると、We the peopleとChange.orgは、日本の陳情・請願制度がもつ分かりにくさや取っつきにくさの問題を解決し、若者に親和性のある陳情・請願制度になる可能性がある。比較的長い時間と労力をかけて参加する「こうちこどもファンド」や少年議会は、大きな成果を得やすいが、一方でかかるコストが大きく、多くの若者にとってはややハードルの高い参加の方法であると思われる。そのためこれらのような低コストの政治参加にも大きな意義があるだろう。またChange.orgのメールマガジンのシステムは、低コストな「賛同」という形での政治参加を入り口にして、より深い参加を促す効果が期待できる。引き続き調査していきたい。

PoliPoli(ポリポリ)は、ネット空間上で政治的議論を行い、それによってユーザーの抱える様々な問題を解決することを目的とするアプリケーションである。

「あなたの持つ課題を政治家や他のユーザーと解決することの出来るまちづくりアプリです。」

「ユーザーは身の回りの課題をプロジェクトとして投稿できます。プロジェクトに共感が集まるとPoliPoliに登録している政治家を招待し、課題の解決に向けて他のユーザーや政治家と話し合うことができます。」

「また、PoliPoli内では楽しく建設的な議論ができます。ユーザーへのスコアリング機能では政治家を含む全てのユーザーは発言などからスコアがつけられます。これによりゲーム感覚で楽しみながら建設的な議論を行うことができます。」

(AppStoreより)

PoliPoliは、ネット選挙の解禁や選挙権年齢の引き下げによってインターネットユーザーやネットをよく使う若者世代が政治にかかわるようになったことを背景に、有権者と政治家のコミュニケーションを促進するプラットフォームが必要であるという考えのもと、慶応義塾大学などの学生らにより開発された。

PoliPoliは、①政治コミュニティの荒廃(ネット空間の匿名性などを背景に誹謗中傷などが横行し建設的な議論ができなくなること)、②政治家の情報発信が大変(政治家がネット空間で情報発信することが難しい)、③政治家への情報不足(特に若者が政治家の情報を得られない)の三つの問題を解決することを目的としている。

「政治コミュニティの荒廃」の問題に対し、PoliPoliはアプリ上の仮想通貨を用いた対策を講じている。簡単に言うと、ユーザーが建設的な発言をすると仮想通貨が貰え、反対に誹謗中傷などをすると没収される。これにより建設的な良い発言が増え、質の高い(「荒れない」)政治コミュニティが形成されるとされている。また良質な政治コミュニティが形成されることによって、政治家は「炎上」のリスクを避けながら自由に情報を発信でき、結果として若者はネット上で政治家の情報を得ることができる。またPoliPoliを利用する際には郵便番号を登録することができ、それによって身近な地域の問題に関する話題が優先的に表示される。

PoliPoliは、まだ利用者が少なく、PoliPoliの目標が達成されるか、そして本研究の目的である若者の意見の吸収にどの程度役立つかは不透明である。しかしながら、インターネットを使った政治参加の弱点である「荒れやすさ」に一つの対策を示し、若者と政治家をつなぐ役割を果たそうとするPoliPoliは、インターネット時代の政治参画として重要な先行事例となると考えられる。引き続き調査を続けたい。

青空議会は東京都港区議員の横尾俊成が提案したもので、横尾のマニフェストである「港区をよくする20のアイディア」の、20の基幹政策の一つに位置付けられている。内容は「議会を年に4回、青空の下に解放し、誰もが気軽に傍聴できるようにする」(横尾(2013)p123)というものである。2013年時点で議会のインターネット中継が実現している。ただし現在横尾の「港区をよくする20のアイディア」から青空議会という言葉は消えているのでその後の進展は不明瞭である。

実際に青空のもとで議会を行うかはともかく、議会が傍聴しやすいことは政治過程のオープン化につながる。特に議会のインターネット中継は実際に議会に足を運ぶことなく行える。インターネットで議会が傍聴できれば、自分が政治参加した話題の議論を簡単に若者が確認できる。実際に議会に傍聴しに行くよりもずっと簡単で、しかも興味のある部分だけを選んで見ることができるので、学校の授業の一環として生徒が政治参加して関わった議題を傍聴することもできるかもしれない。

まとめると、議会中継に代表される「青空議会」のような制度は、政治過程のオープン化による政治的有効性感覚と政治的関心の向上などに役立つと考えられる。インターネット以外の方法も含めて考えていきたい。

地方における若者の政治参加についての先行研究として、熊本大学の内田ゼミによる政策提言がある。以下に研究の概要を引用する。

日本で問題となっている「若者の政治参加度の低下」は熊本も例外ではない。若年世代の投票率は全国平均を下回っている。若者が政治に対して高いハードルを感じ、知識をつける意識がないことがこの原因である。私たちはこの問題を解決する施策を提言する。

政治について簡潔にまとめられた本「かたる。」を配布し、その本をもとにしたクイズ番組「かたるTV」で本を活用する場を用意する。ただ「かたる。」を配布するだけでなく「かたるTV」を放送することで政治に対するハードルを下げ、若者の政治おける知識の蓄積と意見形成を促す。政治への関心を高めることで投票率を高める事ができる。

若者の政治参加の活性化が積極的な意思表明につながり、若鷺が暮らしやすい社会が形成される。そのため熊本の人口流出を阻止し、若者の移住も見込めるため、政治だけでなく経済・教育など様々な面での活性化が期待でき、結果として熊本をより元気な県に導くことが可能である。(熊本大学内田ゼミ(2016)「政治参加で熊本を元気に!!」)

この提言の背景にある問題意識は、政治参加の心理的ハードルの高さゆえに若者は政治参加に意欲的でないため、地元政治や政治家についての情報収集をする労力をかけず、その結果政治的知識の欠如ゆえに選挙で自分自身の票の価値を感じることができないという悪循環である。政治的無関心を生む悪循環の解決のため、この提言は以下の2つの施策を提案している。

1つが政治について簡潔にまとめられた本(「かたる。」)である。この本は二部に分かれていて第一部が地域の政治的課題(社会問題)についての記載、第二部が政治家に関する記述である。

「(第一部は)読者である熊本県民が普段身近に感じられるような熊本県の経済政策・労働・税財政政策・環境エネルギー・教育子育て・社会保障の6項目の地元の問題に関する歴史や意見の対立構造、メリットとデメリットが記載されている。ただし、目的は情報収集のコストを下げることなので、一項目につき見開き3ページ程度とし、現状を構造的に理解しやすいように図解を多く用いる。」

「(第二部は)立候補者のプロフィールを記載する。各候補者の名前・年齢・性別・写真などの基本情報のほか、政治家になった理由やマニフェストも分かるようにする。マニフェストに関しては、チャート、を用いて分かりやすく表示する。具体的には、社会保障、経済政策、環境・エネルギー、労働、財政政策の5項目について、各自の持ち点である30点を割り振るというものである。」(熊本大学内田ゼミ(2016))

この施策の注目するべき効果は、地域や日本が抱える問題を有権者が大きなコストをかけて調べることなく、選挙のたびに送られてくる分かりやすい本を読むことで簡単に知ることができることである。またその上で立候補者がどの政策を重視しているか(つまり持ち点30点をどの政策に多く配分しているか)の情報を与えることで、誰に投票すれば自分の解決してほしい問題が解決されるか知ることができる。「誰に投票すれば社会がどう変わるか皆が共通の認識を持っている」ということは、投票による政治的有効性感覚の創出につながる。この施策の課題としては立候補者の情報を扱うにあたり、中立性が求められることであるが、この提言では選挙管理委員会が内容を考案することで中立性を保とうとしている。

もう1つの施策が、政治的課題を問題として出すクイズ番組(「かたる。TV」)の放送である。これは前述の本(「かたる。」)に記載されていることを問題にすることで番組の視聴者に本を読んでもらうことと、出演者の意見(解答)やdボタン(双方向機能)を用いた視聴者の意見の集計から世論を明らかにして視聴者に自分の意見を考えてもらうことを目的としている。この施策の効果は、本よりも楽しみながら地域の抱える問題について知り、考えることを促せることである。

まとめると、提言されたこれらの施策は、政治のとっつきにくい(過度にフォーマルな)イメージを変え、楽しみながら政治的関心と政治的有効感覚を創出できることである。また第一の施策の中の立候補者の情報の記載は、特に接点がなくなりがちな若者と政治家をつなぐ役割が期待できる。本研究では現在のところ、政治プロセスの中で大きな役割を果たす政治家を、(若者から議会にアクセスする陳情・請願制度以外に)若者の政治参加を促進する施策の中に組み込めていないので、この先行研究を参考に政治家から若者にアプローチする施策を考えていきたい。

また、行政が制作(ないし資金提供)するTV番組は非営利で放送できるため、Youtubeなどで配信することもできるのではないか。Youtubeはコメント機能があるため、視聴者同士の意見交換や世論の認識がTVよりも簡単に行えると考えられる。またニコニコ動画は視聴者がクイズに回答できる機能があるため、さらに視聴者参加型の番組を制作できるのではないか。ネットメディアを含む情報媒体の利用は研究の参考になると考えられるので、これからも考えていきたい。

ここまでの内容を踏まえ、以下の提言を行う。

1.地方自治体に、地域社会及び地域の政治過程における若者の参画を促進する政策を企画・実施する部署を設置する。

2.国にも、若者の参画に関する部署を設置する。この部署は、各地方自治体の若者参画に関する政策・施策に対し、専門的見地から助言を与えることと、政府と各地方自治体の関連部署のネットワークを構築し、意見交換や優れた政策の普及を行う。

1.地方自治体は、若者評議会を設置し、地域の政治過程における、若者の意見表明の機会を確保する。

2.若者評議会の形骸化を防ぐため、若者評議会が独自で執行できる予算を付与する。また地方自治体は、若者評議会から提言を受けた際には、提言を容れるか等について説明責任を負う。また若者評議会も、評議会の提言や独自予算の執行について、地方自治体に対して説明責任を負う。

若者評議会のメンバーの年代、メンバーの選出方法、選挙を行う場合の選挙権、メンバー以外の参加方法等(検討中)

1.地域における若者の参画促進やに取り組むNPO法人や学生団体などに、補助金を出し、若者参画促進政策への協力を求める。

2.特に、若者の意見表明の機会を創出する活動は、公式な若者評議会に準ずるものとし、運営方法などについて情報共有ができる制度を用意する。

3.またNPO法人や学生団体には、現行の主権者教育の枠組みの中で、出前授業などという形で、民主主義教育にも協力を求める。

1.地方自治体は、学校等を通じて、若者評議会等の事業の普及を行う。

課題

部署を置く法的根拠がないため、首長のリーダーシップ等に依存する。若者参画に関心のない地方自治体に対しては実現性がない

政策の評価基準を定める必要がある。各事業の評価は、成果(若者評議会からの提言数、民間の事業の数など)を基準にできる。一方で最終的な目標である、若者の政治参画の促進は、一朝一夕に結果が出るものではなく、また数値基準を求めると投票率にばかり目が行き現行政策の二の舞になる。そのため短期的には、資源の投入量を評価基準とする必要がある。

・人口問題だけでなく、若者政策を行わせる誘導や規制を考える

・若者評議会の実施例、根拠の条例から、若者評議会の詳細を考える

・その他施策を具体化する

・評価方法を考える

Last Update:2021/1/31

© 2018 Ryotaro SUZUKI. All rights reserved.