チケット転売を防ぐ

ーチケット不正転売禁止法を糸口にー

上沼ゼミⅢ

社学4年 田島光揮

出所:日本サッカー協会/お知らせ

はじめにー研究動機ー

私はよくスポーツイベントなどを観戦しにいくのだが、その際、発売即売り切れで購入できないことが頻繁にある。それほど観戦しにいきたい人がたくさんいて、人気なイベントだから仕方ない、と思ったいたが、どうやら原因はそれだけではないということを知った。原因は転売である。観戦しにいくつもりはさらさらないのに、営利目的でチケットを高額転売をしようと大量にチケットを買占める人がいるのだ。また、中にはサーバーへ不正なアクセスなどをして不当に購入する人もいる。

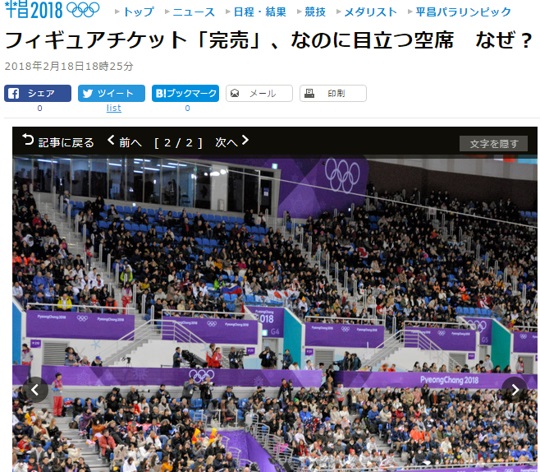

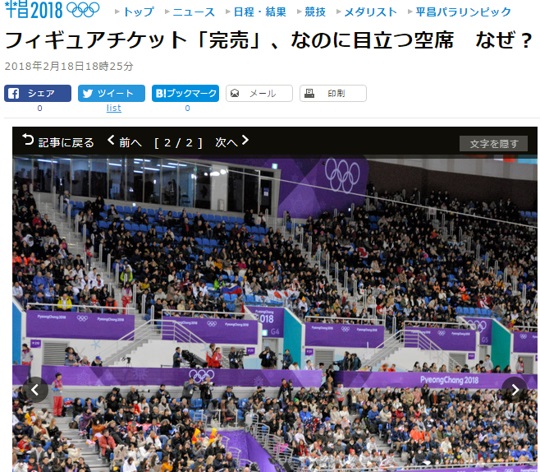

それというのも、この転売問題が話題になった出来事がある。それは、2018年に平昌で開催された冬季オリンピックのことである。平昌オリンピックでは、チケットが完売であるのにも関わらず、多くの空席が発生したことが大々的に報じられた。この問題の背景にはチケットの転売問題がある。このことから、私は、約1兆3500億円もの多額の税金が使われる2020東京オリンピックにおいて、チケット転売による空席問題が発生しないように対策する必要があると思った。空席問題が発生することによって、本来観戦に行くことができたはずの人が支払っていた交通費や食費が失われ、多額の経済損失が生まれる。また、日本のソフトパワーに大きな打撃が与えられることが想定される。つまり、日本にとって大きな損失があるのだ。これらのことを考えると、チケット転売を防ぐ対策は行われる必要があると考える。

さらには、2018年インターネット上でのダフ屋行為を規制する法律が成立するなど、高額転売問題は注目されてきている問題である。

章立て

- チケット転売問題の現状

- 転売対策の法律の先行事例

- チケット不正転売禁止法

- 不正転売禁止法制定の背景

- 不正転売禁止法の効果、影響、課題

- 不正転売禁止法の適用事例

- 東京オリンピックチケット販売ルール

- ここまでのまとめ

- 規制されるべき転売を防ぐ機能

- 政策提言

- 参考文献

1.チケット転売問題の現状

出所:朝日新聞デジタル「フィギュアチケット「完売」、なのに目立つ空席 なぜ?」

平昌オリンピックの他にも転売が問題になった出来事は多々ある。アーティストのライブやコンサートでも同様の事例が起こっている。Asajo「安室のチケットを不正転売!「チケキャン」摘発であのフリマアプリにも余波?」によると、2018年1月転売業者グループの男3人とチケット転売仲介サイトの親会社の元社長が書類送検された。その容疑は、安室奈美恵さんのライブチケットを高額転売するために不正入手したというものであった。そして、転売仲介サイトと癒着して、購入額の倍に近い値段で売ったそうだ。また、アサ芸プラス 「女子高生ダフ屋が「200万円ボロ儲け」チケット転売事情」によると、女子高生が抽選で手に入れたチケットを定価数千円のところを数十万で売り、そして、その売上金で安いチケットを買い、またそれを高額転売したそうだ。

これらのような転売問題に対して、イベント主催者側も対策をしていないわけではない。例えば、代表的な対策をいくつかあげる。インターネット上で高額で転売されているチケットの座席番号を確認し、その座席を無効席とする防止策や、チケットを購入する際に個人情報の登録をしてもらい、入場時身分証明書などで本人かどうか確認する制度を設けている主催者もいる。また、チケットを購入する段階では席種が選べず座席がわからないようにして、当日会場に行って初めて座席がわかるような仕組みにすることで、高額での転売が起こる可能性を減らしていく努力をしている。しかし、これらの対策ではまだまだ不十分であり、特にインターネット上での転売の規制、対策は進んでいない。

インターネットが発展してきた今日、チケットの転売はより容易で手軽になり、また、その方法が増え、複雑化してきた。そして、今後も転売はインターネットの発展と相まってより横行していくと考えられる。2021年に東京オリンピックを控える日本にとって、急ピッチで対策を施していかなければならない問題であることは間違いない。

コロナ渦における転売問題

新型コロナウイルスの影響でチケットの転売が横行している。

2020年世界的に流行している新型コロナウイルス感染症の影響で、スポーツイベントやテーマパークは入場制限を余儀なくされている。Jリーグや日本プロ野球は、1試合あたり上限5000人と通常時に比べ非常に少ない観客数での開催になっている。また、東京ディズニーリゾートも入場者数を半分以下に制限して営業している。

そのためチケットが非常に手に入れにくい状態となり、高額での転売が多数発生しているのだ。NHK NEWS WEB 「チケット高値転売に注意 東京ディズニーランド・シー」によると、ディズニーリゾートの大人用のワンデーパスポート(8200円)が約3万円と4倍近い値段転売されている。オリエンタルランドは営利目的での転売を発見した場合チケットを無効化するなど対応しているが、それでも転売は減らない。

2.転売対策の法律の先行事例

日本よりも転売規制が進んでいる国がある。それはイギリスである。イギリスは、2012年のロンドンオリンピックの際転売対策を進めた。法律を作ったり、仕組みを作るなどして対策していた。残念ながら、ロンドンオリンピックではこの転売対策は上手くいかなかったが、その経験から、その後、高額転売対策が進んでおり、転売を規制する法律が多く存在している。次に、いくつか法律を紹介していこうと思う。下に述べるのは、山口真紀子「インターネット上の興行チケット転売ー日本の状況と諸外国の法規制ー」を参照したものだ。

消費者権利法

2015年にインターネット上での高額転売から消費者を守るために作られた法律。転売者に対してチケットの詳細情報を公開する義務が課されている。詳細情報とは、例えば座席の位置や額面価格などである。

ロンドンオリンピック・パラリンピック法

2012年のロンドンオリンピックにおいて、大会組織委員会から与えられた場合を除き、大会のチケットを、インターネット上を含む公共の場で又は業として転売することを禁止した法律である。また、自らが提供するサービスにおいて、転売が行われている場合、それに対して対処を怠ると罰せられることも記されている。

デジタル経済法

2017年、イギリス国内で行われるイベントのチケットでインターネット上で販売されたもので、購入枚数に上限が設定されたものを上限を超えて購入した場合、処罰の対象になる。

これらの法律を見てみると、日本では2018年の末に初めてインターネット上での転売を取り締まる法律が制定されたのに対して、イギリスでは既にその3年前の2015年にインターネット上での転売を取り締まる法律が制定されている。まだ、問題点はあるのだがロンドンオリンピックが大きな契機になった。

日本においてもようやく、インターネット上で不正転売を規制する法律が制定された。次の章で見ていこう。

3.チケット不正転売禁止法

まずチケット不正転売禁止法とは何かを説明したい。正式名称を「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」と言い、2018年12月成立し、2019年6月から施行される予定である。この法律の注目すべき点は、インターネット上でのダフ屋行為も禁止することができる点だ。これまで日本ではインターネット上でのダフ屋行為を取り締まることができる法律や条例がなく、インターネット上では転売が横行していた。アメリカやイギリスでは既にインターネット上でのダフ屋行為を規制する法律が存在しており、日本は遅れをとっていたので、今回この法律ができた意味は大きい。

次にこの法律の内容を見ていこうと思う。

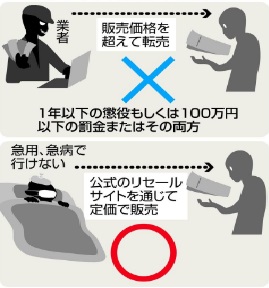

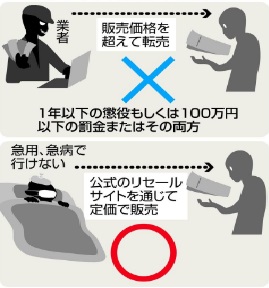

出所:産経新聞/チケット高額転売に歯止め 規制法案が衆院通過、今国会成立へ

下は衆議院「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」の条文からの引用である。

この法律において「特定興行入場券」とは、興行入場券であって、不特定又は多数の者に販売され、かつ、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 興行主等(興行主(興行の主催者をいう。以下この条及び第五条第二項において同じ。)又は興行主の同意を得て興行入場券の販売を業として行う者をいう。以下同じ。)が、当該興行入場券の売買契約の締結に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該興行入場券の券面に表示し又は当該興行入場券に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に当該興行入場券に係る情報と併せて表示させたものであること。

二 興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者(興行主等が当該興行を行う場所に入場することができることとした者をいう。次号及び第五条第一項において同じ。)又は座席が指定されたものであること。

三 興行主等が、当該興行入場券の売買契約の締結に際し、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項を確認する措置を講じ、かつ、その旨を第一号に規定する方法により表示し又は表示させたものであること。

イ 入場資格者が指定された興行入場券 入場資格者の氏名及び電話番号、電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。)その他の連絡先(ロにおいて単に「連絡先」という。)

ロ 座席が指定された興行入場券(イに掲げるものを除く。) 購入者の氏名及び連絡先

これらの条文から、規制の対象となるチケットは簡単にまとめると、興行主が販売時に有償での譲渡を禁止しており、また、その旨がチケットに記載されていて、購入者の名前と電話番号や日時や座席などが記載されていること。そして、購入時に氏名などの個人情報を登録したものである。

この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。

また上の条文は、同じく衆議院「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」からの引用で、どのような行為が規制の対象になるのかが記載されたものだが、対象行為は興行主の同意なしで、何度も繰り返し販売価格を超える金額で譲渡することと、明記されている。また、これらの目的で譲り受けることが対象となる。

この法律から、全てのチケットが対象になるわけではないということがわかる。そして、当然、この法律だけでは転売を完全に規制することはできない。興行主が急遽行けなくなった人のために、公式のリセールできるサービスを提供する仕組み作るなど、更なる対策は必要不可欠である。

また、この法律が急ピッチで成立した背景には、2020年の東京オリンピックがあることは明らかである。近年、転売問題が話題になり横行し始めており、また、日本が転売対策で欧米に遅れをとっていることも法の成立理由ではあると思うが、国を挙げたビックイベントであるオリンピックを成功させることを念頭において法が作られたと考えられる。研究動機でも述べたが、オリンピックで転売、そしてそれによる空席問題が起こってしまうことは、経済的にも社会的にも大ダメージである。

4.不正転売禁止法制定の背景

不正転売禁止法制定の要因は、以下の4つである。

- オンラインチケット市場規模の拡大

- 文化・スポーツの振興

- 消費者保護、経済活性化

- 東京オリンピック

それでは、一項目ずつ見ていこうと思う。

4-1.オンラインチケット市場の拡大

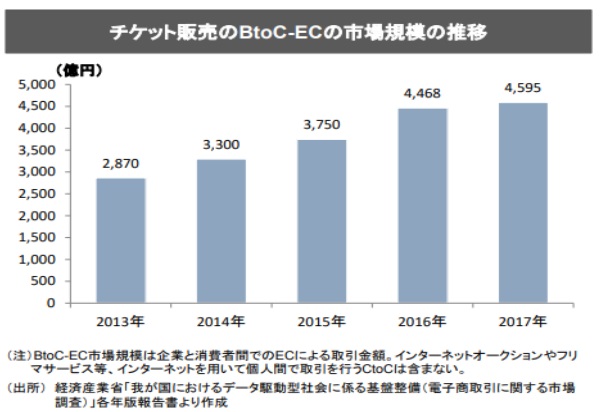

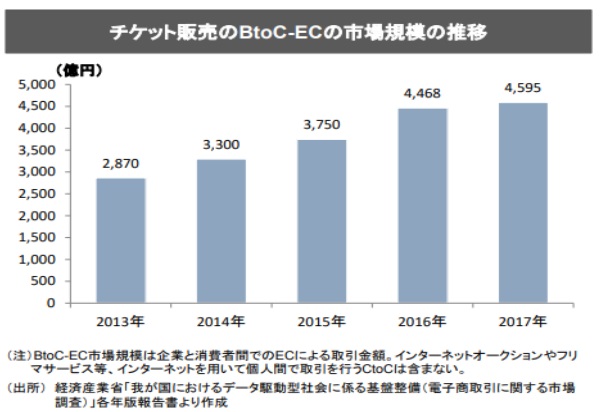

出所:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「オンラインチケットサービスの動向整理」

上のグラフからわかる通り、オンラインチケット市場の規模は年々拡大している。それに伴い、インターネット上でのダフ屋行為を取り締まる必要性が増している。

続いて、文化庁「不正転売禁止法」において公表されている不正転売禁止法制定の目的を見ていただきたい。

本法律は,特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに,その防止等に関する措置等を定めることにより,興行入場券の適正な流通を確保し,もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに,心豊かな国民生活の実現に資することを目的とします。

上からこの法律が文化・スポーツなどの興行の振興、消費者保護や経済発展を目的としていることがわかる。次に文化・スポーツの振興について見ていく。

4-2.文化・スポーツの振興

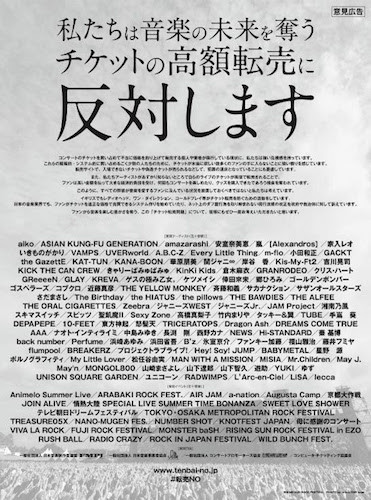

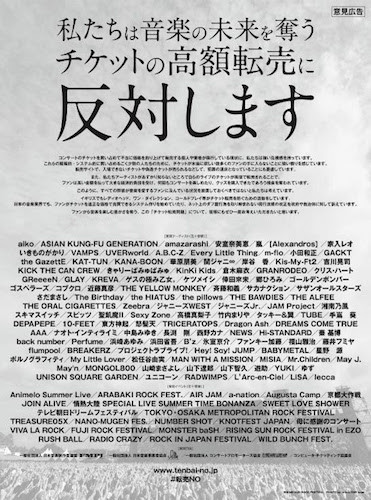

出所:マイナビニュース2016/8/23「チケット高額転売の防止、音楽業界4団体が初の共同声明」

2016年に、音楽業界4団体が116組の国内アーティスト、24の国内音楽イベントの賛同を得て、「チケット高額転売取引問題の防止」を求める共同声明を発表した。彼らは、「高額転売取引は、ファンへの多大なる経済的負担を掛け、ライブへの参加頻度の減少やグッズの購入機械の損失を招いている」と主張した。この動きを受け、公式リセールサービスを導入するチケット販売サイトが多数登場した。

4-3.消費者保護、経済発展

研究動機でも述べたように、転売による空席問題が発生することによって、本来観戦できたはずの人が支払っていた交通費や食費やグッズ購入費が失われ、多額の経済損失が生まれる。現在、転売市場は約800億円と推定されており、また、そのうちの約4割が定価を上回る価格での取引であるので、転売市場の拡大と共に経済損失が生まれるリスクは高まっている。

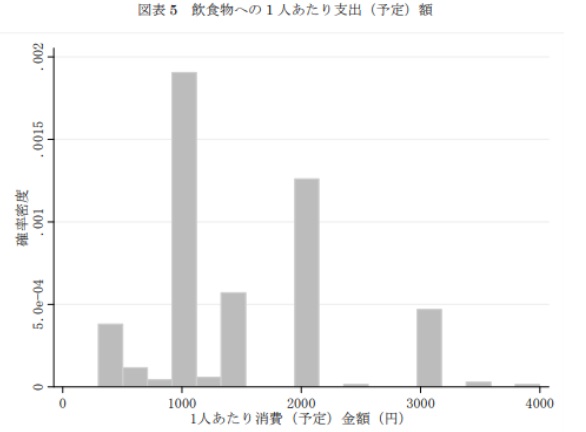

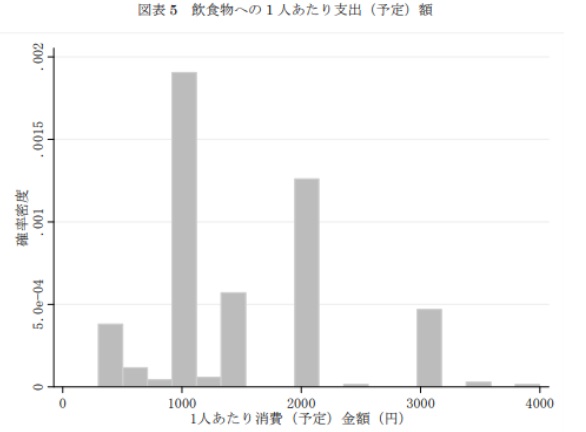

出所:持 永 政 人・西 川 浩 平 (2014)「プロ野球来場者の飲食物購買行動に関する考察-オリックス・バファローズを事例として-」『摂南経済研究』第4巻 第1・2号 P33-50

上のグラフは、摂南大学経済学部とオリックスバファローズが合同で、2013年9月7日に京セラドーム大阪にて、来場されているお客様495名から得たアンケート結果である。このアンケートによると、飲食物への一人当たりの支出予定額は1489円である。これを東京オリンピックの野球会場である横浜スタジアムに置き換えて、空席による経済損失を予想してみる。横浜スタジアムと京セラドーム大阪では、周囲の環境など様々な条件の違いがあるが、今回は、それらを考慮せずあくまでも参考として考える。横浜スタジアムは観客動員数が約3万5千人なので約2割の観客が転売問題などで来場できなかった場合、7千人×1489円=1042万3千円、約1割の観客が来場できなかった場合、7千人×1489円=521万1500万円の損失が出る。このように、全体の約1割、2割といった人数が来場できないだけでも、大きな経済損失がでるのだ。

4-4.東京オリンピック

2020年夏に東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。チケット不正転売禁止法によって違法な高額転売をなくし、オリンピック・パラリンピックの観戦を希望する人たちが、正規の価格で観戦を楽しむことができるよう、転売対策が進められていくことが期待されています。

上は政府広報オンラインからの引用である。不正転売禁止法制定の狙いが、このように記されている。ここから、東京オリンピックでの違法な高額転売を防ぎたいという狙いが読み取れる。また、その背景には、日本のソフトパワーの低下の懸念があると思われる。

5.不正転売禁止法の効果、影響、課題

出所:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「オンラインチケットサービスの動向整理」

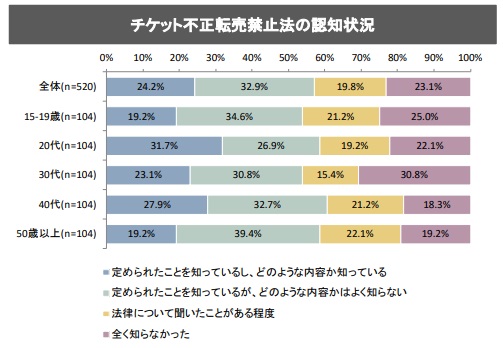

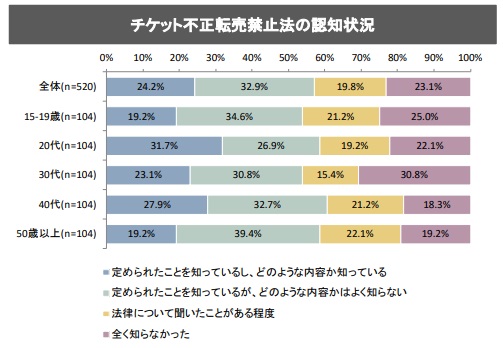

上のグラフは、不正転売禁止法の認知度を示したものである。ここから、不正転売禁止法についてしっかりと理解している人は、全体の2割~3割ほどと、かなり低いことがわかる。

出所:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「オンラインチケットサービスの動向整理」

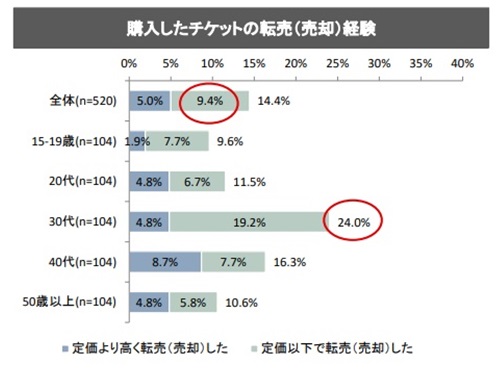

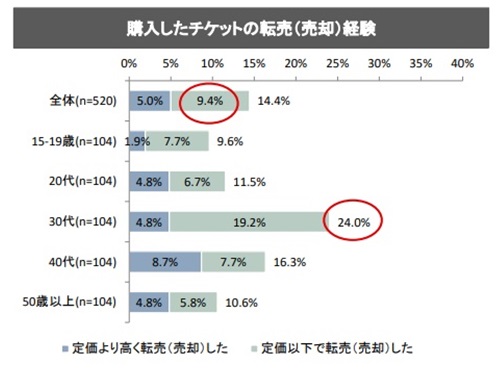

また上のグラフは購入したチケットを転売した経験があるかどうかを示したものである。特に、30代の転売経験の高さが目立っている。約4人に1人が転売経験がある。

不正転売禁止法の認知度はまだまだ低く、今後広告などにより認知度を高めていかなければならない。

また、大宮高史「チケット転売禁止法、早くも透ける限界 施行でどこまで「変われる」のか」によると、不正転売禁止法の適用条件の1つである「業として」というのが、様々な影響をもたらしている。「業として」とは「反復して何度もチケットを高額で転売し利益を得ていれば、常習的に転売を行っているとみなし、警察による捜査の対象となる可能性もある」ということだが「業として」か「都合が悪くなったため」かの線引きは難しいのが現状である。法律施行後も定価を大幅に上回る価格転売されているものも見受けられるが、二次流通業者が全てのチケットを確認することは不可能であり、出品者に「一回だけだから」と言い逃れの余地を与えてしまう。また、それを善意の消費者が見分けるのは非常に難しい。

また、不正転売禁止法の影響で新たな課題も生まれている。それは、利益をあげることを目的としていない人向けの、転売環境の整備である。不正転売禁止法が施行されたことに伴い、高額かどうかに関わらず、チケット転売サイトなどで転売された全てのチケットの利用を無効としている興行主がある。例えば、ユニバーサルスタジオジャパン(以下USJ)である。しかし、この規制によって、都合が悪くなったり、誤ってチケットを買った場合、返金が不可能になってしまう。米田優人「USJチケット転売禁じる規約、「違法」と提訴 大阪のNPO」によると、実際に、USJの規制に対し、NPO法人の消費者支援機構関西は、消費者契約法に違反するとして訴えを起こした。この問題から、このような消費者に向けた再販売のしくみ作りの必要性が浮き彫りになった。ちなみに6章で後述するが、東京オリンピックなどでは、公式による再販売の仕組み(リセールサービス)が設けられるなど、新たな仕組み作りが進んでいる。現状では各興行主が、各々でリセールサービスを運営しているが、効率化を図るために、将来的にそれらを統括する組織を作ってはどうかと本稿筆者は考える。その点に関して、転売対策が進んでいる各国を参考にしながら、今後更に研究していきたい。

ラグビーワールドカップ2019における不正転売禁止法の効果、影響

2019年、日本でラグビーワールドカップが開催され、会場も毎試合多くの観客で盛り上がった。観客動員数は延べ約128万人、1試合平均34596人を記録した。多くのチケットが売り買いされたわけだが、不正転売禁止法は大会にどれほどの影響を与えたのだろうか。

最も大きな影響は、不正転売禁止法の対象となるようにチケットが販売されたことだ。ラグビーワールドカップ2019日本大会のホームページや原田悠自、野村周平、斉藤祐介「沸騰44日間 瞬間視聴率53%、20万着で不足、100万人超え最多 ラグビーW杯」によると、購入時の購入者情報の登録と券面への記載、興行主による購入時の有償での転売禁止の明言も行われたようだ。そして、公式による再販売の制度(リセールサービス)が導入された。また、会場最寄り駅で、転売チケットや偽造チケットに対する注意喚起や、不正転売が行われていないか確認するため、見回りが行われた。これによって、多い試合では約200件あった不正チケットによる入場お断りは、数十件ほどに減ったそうだ。他にも、誤って不正に転売されたチケットを買ってしまった人に対して、転売事業者への払い戻し申請手続きに必要な、チケット無効証明書の発行を行った。これらの取り組みは、不正転売禁止法施行の影響であるだろう。しかし、決勝トーナメントに入ると、不正チケットが増加したことや、チケット無効証明書の効果に関しては課題が残ったそうだ。

6.不正転売禁止法の適用事例

それでは、実際に不正転売禁止法が適用された事例を2例見ていこうと思う。

まず1例目は、共同通信 「嵐のチケット転売容疑で書類送検 北海道の女性会社員、全国初」によると「嵐」のコンサートのチケットを転売したとして、大阪府警サイバー犯罪対策課によって、2019年10月24日、北海道の女性会社員が書類送検されたというニュースである。これは不正転売禁止法で摘発された初の事例である。

続いて、2例目は、産経ニュース「オールスター戦チケットを不正転売 都職員を逮捕 禁止法施行後で全国初」によると、プロ野球オールスターゲームのチケットを、転売サイトで高額転売したとして都職員の男性を逮捕したというニュースである。これが、不正転売禁止法違反容疑で逮捕された初の事例である。容疑者は、不正転売禁止法の適用条件を満たした、プロ野球オールスターゲームと宝塚歌劇団のチケットを転売し、計5万6500円の利益を得ていた。また、この男性は平成24年から令和1年8月までに、なんと転売で計4700万円を売り上げていたそうだ。

7.東京オリンピックチケット販売ルール

この章では東京オリンピックのチケット販売ルールが転売防止や不正転売禁止法を意識したものなのかを見ていく。

出所:東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会「チケットのルール」

この画像は、東京オリンピック・パラリンピックの大会公式ホームページに掲載されているものである。2019年5月9日から第一次のチケット抽選申込受付が開始されたわけだが、転売禁止や不正なチケット入手禁止を大々的に広告している。転売防止を念頭においてチケット販売が行われていることがわかる。

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会「チケットのルール」によると、東京オリンピックのチケット販売では、主に4つの転売対策が行われているようだ。まず1つ目は、購入者情報(TOKYO2020ID)の事前登録である。このIDは1人で複数個作ることができず、1つのIDあたり購入できるチケットの枚数が決まっている。これによって、転売ヤーが買い占めることが出来ないようにしている。次に2つ目は、チケット券面上への購入者情報の記載である。1点目の購入者情報の登録と券面上への購入者情報の記載の2つで、不正転売禁止法の条件を満たす。3点目は、会場での本人確認である。まだ、方法は未定であるが、平昌オリンピックでは行われなかった、会場での本人確認が行われる予定なのは、転売防止対策としては非常に大きい。ただし、本人確認の時間短縮策の考案など課題はある。続いて、4点目は公式リセールサービスである。公式リセールサービスとは、行けなくなったチケットを大会公式の転売サイトを使って定価で転売できるサービスである。ただし、買い手が見つからなければリセールが成立しないので、転売できないリスクもある。なお公式リセールサービスは。2020年春以降サービス開始予定である。また、チケットのタイプについても着目して欲しい点がある。

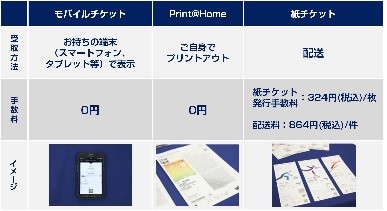

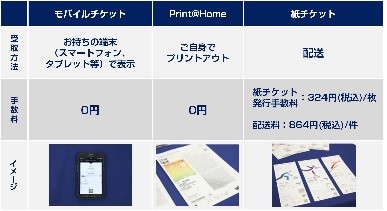

出所:東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会「オリンピック観戦チケットの抽選申込・購入手続」

紙チケット以外が手数料が0円なのに対し、紙チケットは手数料1188円とかなり高くなっている。ここからは本稿筆者の勝手な憶測であるが、他のタイプのチケットに比べ転売譲渡のし易い紙チケットの手数料を高くすることによって、紙チケットの流通を減らし転売を防ごうとしているのではないかと思う。

これらの東京オリンピックの販売ルールから、東京オリンピックでは、過去のオリンピックよりも転売対策が強化されていることがわかる。また、不正転売禁止法をかなり念頭においたルール作りがされていることがわかる。

8.ここまでのまとめ

8ー1. 転売対策の変遷

1日本では不正な高額転売が横行(特にインターネット上)

興行主の収入が減る。更に関連企業の収入も減り経済損失発生がしている

2不正転売禁止法が施行(2019)

東京オリンピックを見据え、これまで未整備だったインターネット上での転売を規制する法律が誕生。

チケット会社や興行主や警察などはネット上での監視を強化。

3効果は微妙

市場規模が大きく不正転売を完全に取り締まることはできない。

また、高額でも需要があるため売る人が出てきてしまう。

依然としてオフラインでの売買は取り締まれていない。

4チケットの2次流通市場の完全な取り締まり、定価と購入者が思う価値(価格)を埋めるシステム、会場での本人確認強化が必要

StubHubなどの多くの2次流通会社はチケットを保有はせず、あくまでも売主と買主の仲介をするだけ。

公式リセールサービスはネット上でのチケットの取り締まりはある程度できるが、定価と価値を埋める解決策にはならない。

以上のことから4を満たす新たなサービスが必要だと考える。

8-2. 規制されるべき転売とそうでない転売

ここまで不正転売禁止法を糸口に転売の現状と対策を見てきたが、転売市場には、規制されるべき転売とそうでない転売があると考える。ここで本稿筆者が考える規制されるべき転売を定義付けておく。その転売とは「興行主の収入低下につながる高額での転売」である。

本稿筆者は研究を進める中で、転売市場は必ずしも悪ではないと考えた。理由は2つある。1つ目は「行けなくなった人の2時流通の場」として必要、そして2つ目は、「需要と供給の場(価値の差を埋める場)」として必要だからだ。しかし、「需要と供給の場(価値の差を埋める場)」においてチケット高騰のためグッズなどの売上低下、参加頻度の減少を招き興行主の収入低下につながることがある。このことは転売が資本主義的に合理的なものであったとしても取り締まる必要があると考える。文化やスポーツの衰退を招いてしまうようでは、その転売は悪になってしまう。

これらのことから、本稿筆者は興行主の収入低下につながる高額での転売」に焦点を当て、転売を防ぐ政策を考えたい。

9.規制されるべき転売を防ぐ機能

第8章で述べた新たなサービスを考える上で大きなヒントになりそうな2つのサービスが海外にある。

9-1.公式ダフ屋機能・公式リセール機能

まず1つ目は「Ticketmaster」だ。Ticketmasterはアメリカ合衆国カリフォルニア州に本社を置くチケット販売会社である。アメリカをはじめ、カナダやイギリスやオーストラリアなどでも展開されている。

岡田有花「チケット高額転売問題、解決策は「いろいろある」 津田大介さん・福井健策さんの見方」 を参照すると、Ticketmasterの注目すべき取り組みは、公式ダフ屋機能と公式リセール機能だと言える。まず公式ダフ屋機能から述べる。Ticketmasterはスポーツや公演のチケットをオークション方式で販売している。そして価格に応じた手数料をアーティストや興行主に還元している。

次に公式リセール機能について述べる。日本で現在実装されているリセール機能は定価での転売だが、Ticketmasterが提供するリセール機能は購入者が自由に値段を設定して再販できる。そしてこちらも同様に価格に応じた手数料をアーティストや興行主に還元している。

このTicketmasterの販売方法やリセール機能であれば、転売による興行主の収入低下を防ぐことができる。更には営利目的の転売市場を潰すと共に、都合が悪くなった購入者のための再販売の機会を確保できる。第8章で述べた問題点を解決することができ。非常に有効な方法であると言える。

9-2.入場認証機能

次に2つ目のサービスはplayground株式会社の「MOALA QR」だ。playground株式会社は世界初となる紙のQRコードなのに不正転売を防止できる入場認証機能「MOALA QR」をローンチした。「MOALA QR」はQRコードに生体認証技術を組み合わせたものだ。「MOALA QR」の特徴を以下に記述する。

- 【非接触】来場者がQRコードと顔を同時にかざすだけで認証可能

- 【紙チケット】QRコードだから紙印刷で持参可能

- 【オフライン対応】iPadだけで入場管理

- 【不正防止】本人以外の入場を検知できる

- 【セキュア(生体情報の非保持化)】生体認証技術が抱える情報漏えいリスクを最小化

以上はPR TINMES「<withコロナ時代の決定版>紙のQRコードなのに不正転売を防止できる世界初の入場認証機能「MOALA QR」をローンチ!」からの引用である。「MOALA QR」は

様々な人や環境に対応し、これからのwithコロナの時代に適しているサービスである。

10.政策提言

2つの政策を提言する。

①転売サイト運営会社に、興行主へ転売価格に応じた利益を還元させる。(定価以下の場合は不要)

② 会場におけるplayground株式会社の「MOALA QR」の導入

①について、還元率は転売市場における平均定価超え価格と、そのイベントのグッズや飲食販売における客単価との兼ね合いで決める。

②については、オフラインでの規制されるべき転売市場の規模はオンラインに比べ小さく、また、規制される必要のない転売市場まで規制することになる危険性があるため、興行主の判断に任せる。オリンピックや世界選手権など人気の高い国際大会はオフラインで高額な転売が行われる可能性が高いので導入する必要があるだろう。

このアプローチであれば、興行主にとってマイナスな転売市場を潰すことができる。また、この方法が文化及びスポーツの振興を促すと共に、やむ終えない理由で、チケットを他人に譲渡する機会を確保する、最善策だと本稿筆者は考える。

参考文献

Last Update:2021/1/30

© 2018 Koki TAJIMA. All rights reserved.