現代に必要不可欠な主体的なキャリア形成(出典:photo ac)

私個人の経験が、大きな研究動機となっている。そこでここでは、私の経験を少し話したい。私は小中高と、さほど勉強をしなくても試験の点数がそれなりに取れていた。記憶力が良い方で、勉強面で苦労することはあまりなかった。いい成績が取れると周りが認めてくれるので勉強が好きだった。高校は百千の進学校と同様普通科であったため、大学受験で「どの学部に行くのか」という場面で初めて明確に進路を検討することになった。周りの友人にどのように志望学部を決めているか聞いたところ、その答えは様々であった。

大学に入ってからの大変さで決めている人。就職の時に比較的有利とされる学部を選びたいという人。苦手な科目を受験しなくていい学部を選んでいる人。親の意向に沿って決めている人。大学内ヒエラルキーを気にしている人。自分のやりたい職業から逆算している人(医学部や法学部志望など)。私は、様々な軸があるものだと感じると同時に大きな違和感を抱いていた。というのも私は勉強が好きだから、更に学問を修めるために大学に行くとばかり考えていたからだ。古い言い方をすれば、「大学生の本分は学問だ」と思っていたのだ。

この違和感は、私自身に投げかけられた「その学部行っても就職とか困らない?将来何になりたいの?」という質問でさらに増幅していった。それを問うた友人は、つぶしが利くから経済学部に行くのだという。私はその時、「大学に合格することが目的になっている人は、大学に入ったら燃え尽きてしまわないか」と思った。逆にやりたい職業をベースに学部を考えている人には、すごいと思う一方、自分には現時点では到底決められないし仮になりたい職業とかが変わったらどうするのだろう、とも思っていた。医者を目指して浪人を重ねている人が諦めて薬学部に行くことにしたというケースをちらほら聞いたことがあったため、複雑な気持ちになったのだ。

このような経験から、私は大学とは何のためにあるのだろうか、という疑問を常に持っていた。「キミの学部、将来のためになるの?」という問いへの反発のようなものかもしれないが、これは今も考えている。

そんな私もそうこうしているうちに就活生になった。就活のセオリーでは、「軸」だの「将来像」だのを考えることになっている。ご多分に漏れず私も考えてみたのだが、全く浮かばない。というのも私はこれまで自分の将来について全くと言っていいほど考えてこなかったのだ。目の前の勉強にのみ注力し、先のことはあまり考えてこなかった。先延ばしにしていたという方が正しいかもしれない。大学を学問のための場だと考えていたからこそ起こった問題なのかもしれないが、そうでなくても就活のタイミングで自分の将来について深く悩んだことのある人は多いのではないか。

これまでとは違い大人たちの敷いてきたレールのない中で自分の将来について1年や半年やそこらで決めてしまうということは非常に難しいことだと感じられた。もっと前から自分と向き合って将来について考えていれば、このような悩みを抱えずに済んだのではないかと思いながら。このような経験を経て、大学の意義という問題意識だけでなく、大学までのキャリア教育へ興味関心を持つようになった。というのも、いわゆる画一的な「正解」があるとされている進学と就職は全く異なり、判断のしようも、仕方も分からなかったからだ。

ここでこれを読んでいる皆さまに問いたい。中学校に、高校に、大学に入るとき、何らかの目的意識をもって入っただろうか。その積み重ねの先に、自分のなりたいもの、ありたい生き方を考えたことはあるだろうか。

もちろん、目的を明確に持っているから間違いなくうまくいく、とは思ってはいない。大人じみて、「僕は○○中学に入るためにこの小学校にいる。なので、勉強以外のことはすべて無駄だから友だちとも遊ばない。」とかいう小学生がいたら、なんとなく「友だちと遊ぶのも大切だよ」と声をかけたくなってしまう。大切なのは、子供の感覚を持ちつつ、自分のことについて振り返ってみる時間を取ってみることだと考える。

自分を知り、社会を知ればおのずとやりたいことや目的も見つかってくるだろう。結果、就活の時に悩まなくて済む!という短期的な課題の解決にとどまらない。しっかりと自己を確立し、自らの目指す目的のために生きることのできる人が増えれば、きっとより充実した人生を送ることができるのではないかと考える。私個人の話から非常に大きくなってしまったが、現在起こっている様々な社会問題は、上記のような生き方が難しいがために存在していると私は考えている。

先述の、ベネッセ教育総合研究所の調査、「第3回 大学生の学習・生活実態調査」によると、以下のことが分かっている。

2008年から2016年の8年間で、学習方法を 「自分で工夫」するよりも 「大学の指導」を受けたいと考える学生が11.4ポイント、学生生活について「学生の自主性に任せる」よりも「教員の指導・支援」を受けたいと考える学生が22.9ポイント増加しており、大学に指導を求める声が大きくなっている。また、「単位取得が難しくても興味のある授業」よりも「あまり興味がなくても楽に単位を取得できる授業」をよいと考える学生が12.5ポイント増加している。(ベネッセ教育総合研究所「第3回 大学生の学習・生活実態調査」)

この問題は、最初に触れた大学進学の意義とも絡んでいる。上記のデータのように、主体性や独自性よりも、楽さや、他人からの支援や指導を求めたいと考える学生が増加している。ただ、大学生活は、自主的な選択の連続である。これは筆者も実際に過ごしていて感じているところだ。ひたすら勉強ばかりしていた学生にとって、180°変わった印象を受けるかもしれない。これまではやりたいかやりたくないかに関わらず、とりあえず「いい大学」に行くためにひたすら勉強をした。ではこれからは何をするのだろう。悲しいことに、就職したり、社会人で生きていく中で、自分で考える力や、自分がどうしたいのか、ということは重視される。ちょうど、高校までは、「化粧をして学校に来るな」と言われてきたのに、大学生になったら、突然、「人前に出るのだから化粧をするのがマナーだ」と言われるようなものである。化粧なら技術的な面もあり、短期間でも慣れることは比較的容易だ。一方、積極性や自主性などの、考え方、行動様式はどうだろうか。段違いに難しい。社会にとって必要なのに、それをしかるべきタイミングで体得できないのは不親切ではないか。

これまでの日本のキャリア教育は、以下の流れ(これまでのキャリア教育参照)で進んできた。問題意識やそれを解決する手段が様々講じられてきた。それを受けてきた者として、これまで役立っている感覚があまりない。以下でも述べるが、職業体験的な側面が強い。また、普通科の高校などでは、キャリア教育よりも進学指導に重点を置き、蔑ろになってしまっている。そのため自己決定が先延ばし先延ばしにされていき、いよいよ就活となったタイミングで突然自分の意思を求められるのだ。そうではなく、普段から自分たちのことを考えていき、その中で得た学びをもって自己決定を行っていくことができれば、きっと自分の人生を自分の判断軸をもって決めていくことができるだろう。この考え方は、今後の日本にとって最も重要になっていくと確信している(「研究の意義」参照)。

このような世の中における課題感で、国にどんなことができるのか、キャリア教育に絞って検討していく。

私の研究のタイトルは、「社会的・職業的自立のためにできること―高等学校におけるキャリア教育を通じて―だ。ここでは、なぜにこのようなタイトルにしたのか、つまり、キャリア教育に絞ったのはなぜか、そしてなぜ高等学校教育に絞ったのかなどについて説明する。

「社会的・職業的自立」とは、中央教育審議会の「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について(答申)」において示されたフレーズだ。青少年がこの「社会的・職業的自立」を目指せるようにキャリア教育の内容を考えている。つまり、これがキャリア教育が目指す自立の形だ。「社会的自立」とい言葉からは、自分一人で生計を立てられること、などがイメージできる。逆に社会的に自立していない、というのは、引きこもりやニートを想起させる。自らが社会の一員であるという自覚のもと、責任ある行動をとっていくことが社会的自立になろう。また、キャリア教育と言うと職業のことのみを扱うものかと考えがちだが、この方針ではそうではない。一人の人として、活き活きと自分の人生を歩んでいくこと、それを目指していくということだ。少し話が変わるが、よく、就職することを「社会に出る」と表わすことがある。私の政策の目標の一つに、この言い回し、マインドをなくすことがある。大学であれ、高校であれ、間違いなく立派な社会である。この生活の中で、生徒は、学生は、社会的な自立のために大切なことを体得していくはずだ。「社会に出る」というフレーズには、教育機関と「社会」には純然たる溝があるというニュアンスを感じる。この溝があるからこそ、学生は「社会」に出るときに必要以上に強い不安を抱くことに繋がってしまうと考える。また逆に、社会人にとってもこの溝は悪影響を与えていると考える。リ・カレント教育や学びなおしという言葉が世間に出てからしばらく経つが、学びの意識を学生時代に置いてきてしまっているのではないだろうか。この教育機関と「社会」の断絶は、あくまで個人の内面レベルの話だが、だからこそ根は深いと考えている。話を高等学校に戻すと、机の上だけでなく、高校全体を学びの場とすることで、より「ホンモノの社会」で必要な経験を得ることができると考える。

では一方の「職業的自立」だが、これは、単純に「仕事や、やりたい事を、自らの手で判断し、つかみ取ろうとすること」である。これは後半で詳しく解説するが、時代背景がこの自立を必要としている。

従来のキャリア教育は、上記のような問題に対しての解決策として取られたものである。ただ、上記の「研究動機」ような結果に終わっている。ということは、既存のキャリア教育では解決できないということだ。また、私個人としては、全ての学びは広義のキャリア教育であると考えている。というのも、キャリア(=人生)に役に立たないものなどないといえるからだ。分かりやすい例を出せば、現代社会や政治経済などは、我々の生きる社会がどのようなものなのかを最も分かりやすく説明してくれている。その成立経緯は、日本史や世界史で学べる。全ての科目を学ぶ中で、自分が楽しい・興味が湧くのはどんな科目なのかを知ることもできるはずだ。生物の授業の中でかつて昆虫にハマった少年時代を思い出すこともあるだろうし、家庭科の授業をきっかけにお菓子作りに没頭するかもしれない。学ぶ姿勢を変えるだけで、間違いなく授業は姿を変える。ただ、この意識を涵養させるものも、ここではキャリア教育だと捉えてみたい。というのも、その意識が芽生えれば学びをはじめとする行動に主体性が生まれると感じているからだ。したがって、これまで述べてきた、自立や目的意識などの問題を解決するのに適当なのが、これまでのキャリア教育を改革することだと考えている。

次に高等学校に絞った理由について述べる。現在ほとんどの生徒が高等学校に通う(データ)。従って、就労とのつながりを鑑みたときに、中学生の時点で差し迫った実感を持ってキャリアビジョンを捉えることはできないだろう。話を出すにはいささか早いのだ。多感な、自己についての意識が不確立だとされている時期には、適していないということも、中学校ではやらない理由の一つだ。思春期を過ぎ、自分と他人とを、そして社会とを考えられるであろう段階で、社会との関わりについて考えていくことができる。また、大学進学にあたっての問題点から出発しているということもあり、高等学校が適当だと考える。大学以降で求められる姿勢と、高校までとが180°違うというのも、大きな要因だ。少しずつ慣らしていく必要がある。

次の節以降から、具体的な内容に入る。

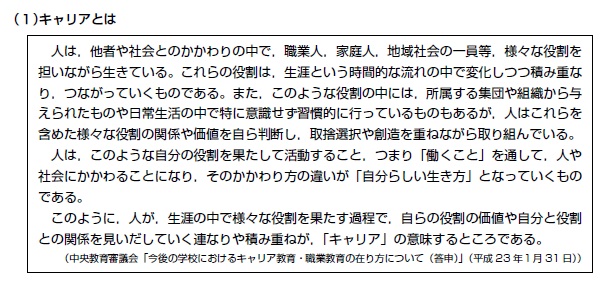

キャリア教育とは何だろうか。それを考えるためにまずはキャリアについて考えたいと思う。中央教育審議会の「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について(答申)」では、キャリアは以下のように定義されている。

「人が、生涯の中で様々な役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分と役割との関係を見出していく連なりや積み重ね」であるという。しばしば想定されがちな、どのような仕事に就くかや、職種を考えること、あるいは職場体験実習のようなものの範疇にはとどまらないのだ。まずはこの前提をもとに、これからの議論を進めていきたい。私はこの定義におおむね賛成している。仕事のみがキャリアだとは思わない。という点で一致しているからだ。これらの意識を育て、育んでいくのが、キャリア教育だ。また、上記答申では、キャリア教育で養うべき能力を4つに分類している。①人間関係形成・社会形成能力②自己理解・自己管理能力③課題対応能力④キャリアプランニング能力の、4つだ。

以後、このように、1-0.でいうところの「狭義のキャリア教育」に焦点を当てて検討していく。

上述のような問題意識やリサーチの中で、以下のことが想定された。

これまで、私自身が感じるこの課題への問題意識を、データと共に見てきた。それを踏まえて簡単に本研究を説明したが、ここでは、その社会的意義を述べていきたいと思う。今後変わっていく社会に対して、本研究、そして本施策が効果をもたらすだろうという根拠だ。

人生100年時代とよく言われる。ここ数年で産まれた子どもたちは、100歳以上生きる人が半分以上になるという。今ではなかなか想像がつかないことかもしれないが、数十年前の人たちにとっての70歳、80歳の位置づけと今のそれが異なるのが当然分かるように、きっとそれは起こるのだろう。寿命が長くなること自体は悪くないように聞こえるが、実際はいいことばかりではない、特に国にとっては。ただでさえ現在運用できずに、85歳以上2000万円必要問題で荒れている年金などは、最たる例だ。長生きする人が増えれば当然その分だけ社会保障費がかかる。それに少子高齢化が問題を加速させている。今の高齢者世代がギリギリ逃げ切り世代などと言われる。逆にこれからの世代は逃げきれない世代なのだ。そこで今もあるが、高齢になっても働く、ということが加速度的に起こる。2019年4月に一部施行された働き方改革関連法案の柱の一つに、高齢者の就労促進がある。かつては20歳前後から60歳前後までだった労働の期間が、延びる。必然的に人生に対して労働の占める割合が増えてしまう。これは、現に起こっている。これが悪化しないためには、年金が上手く周り、「前期高齢者」でも年金をきちんともらえるようになるか、突然子ども、若年層の人数が増すことくらいしか考えられない。

若年層の人数が突然増加することが望み薄だとすると、これからの現役世代にとって必要になってくるのは、「60歳まで全力で働いて、その後は悠々自適のスローライフ」というステレオタイプの刷新だ。人生における仕事の時間的割合は増えていくことになるだろう。そこで必須になるのが、仕事、労働との付き合い方を考えるということ、つまり仕事観の構築だ。労働に対する姿勢や、自分の目指していきたい像の構築は、早ければ早い方が、その先の人生が過ごしやすくなるだろう。もちろん、姿勢というのは一朝一夕でつくようなものではない。仕事=ストレスという公式に縛られていては、現代ではどんどん生きにくくなってしまうのだ。

時代が下るにつれて、テクノロジーの発展は指数関数的な発展を遂げている。もう単純作業だけでなく、将棋や囲碁など、人間独自のものとされてきた「思考」を要する作業領域まで、テクノロジーは飲み込みつつある。自分にできることは何なのか、自分は何者なのか、絶えず考え抜かなければ、生活していくこともできないだろう。☆☆☆(定番の、無くなる仕事選みたいなの)数十年前にあった仕事のうち今もあるのものの方が貴重だ。今後、自分が就きたいと考えていた仕事がテクノロジジーに取って代わられるかもしれない。そのような変化のなかで大事になるのは、具体的な仕事という次元の目標ではなく、人生の目的、といった、テクノロジーなどとは一段上の次元のビジョンだ。目前の職業・労働にとどまらないキャリアビジョンがあれば、テクノロジーの人間分野への侵攻と共存していくことができる。

テクノロジーの発展の結果起こっているのが、企業の寿命の縮小である。アメリカでは、1955年時点での企業の平均寿命は75年だったが、2015年には15年になっているという。単純に創業から倒産までの全ての期間その企業に務めたとしても、50年では3回転職の必要がある計算となる。もちろん、創業から倒産までの全ての期間務めることはまれであるから、それ以上の回数転職を繰り返すこととなる。やはり、職業という次元の具体性では満足いくキャリアを達成することは難しいのかもしれない。

急速に変化しているのは、テクノロジーだけではない。労働環境も変わりつつある。日本型雇用(新卒一括採用・終身雇用・年功賃金)とそれの代償としての働き方(遠方への赴任・上意下達の指揮系統・サービス残業)が、これまでの日本的な経営だった。冒頭にも触れたマクロ環境の変貌、グローバル化による競争の国際化に伴い、これが崩れている。これの「代償」のみを残し、日本型雇用の労働者側のメリットをなくしたものが、簡単に言えば、ブラック企業だ。先日、トヨタ自動車の社長が「終身雇用を維持していくのは難しい」といった。日本一の企業のトップが発信したこのメッセージの意味は大きい。ほとんど固定されていた、定年までの働き口が、変わる可能性が大いに増したのだ。転職というものが当たり前に起こっていく中で、間違いなく重要になるのは、「職業的自立」だ。いざ、会社にクビにされた時、どうするのかを考えてなければ、あっという間に「社会的自立」も失うだろう。このように、現代において、必要不可欠な力になってきているのだ。

本章で提示された課題については、各所が変わりゆく時代の流れとして捉えている。「人生100年時代」や「第4次産業革命」「VUCA時代」「シンギュラリティ」に「働き方改革」というフレーズは食傷気味と言えるほどに取りざたされている。このような不安定な未来を切り開くことができるのが、社会的・職業的に自立した個人なのだ。

かつて、大学の意義は単純であった。それでよかったのだろう。現在、大学に進学する目的は多様化・複雑化している。それにも関わらず、高校や大学の制度は大きく変わってきてはいない。高校で、どのような目的を持って大学に通うのか、あるいは人生を生きていくのかということを考える時間がきちんととれていない。そのため、大学進学の目的は希薄になってしまう。

地方出身中卒・高卒者が「金の卵」として就職した時代があった。この時代、彼らは都会に出さえすれば個人商店や工場など働き口があった。その裏では、都市部の高卒・大卒者が大企業に大量採用された。高度経済成長の影響で労働力を多く必要としたのだ。この流れはバブル崩壊まで続いた。このため、人々に大企業へのチケットという大学進学の目的ができた。バブル崩壊後、企業は人件費削減のため採用枠を激減させた。高卒者などは惨憺たる様相であった。大企業だけでなく中小企業も、安全策を取るために大卒を取るようになった。結果、人々は学歴を求めた。大学が、非正規雇用やフリーター回避の手という目的を持った。とは言え大卒であれば安泰、という訳ではなかった。2003年、大卒就職率は55.1%となった。この結果、大学の専門知識を活用する以前の問題となった。大学で学ぶ内容や、興味に関わらずとりあえず職を求めざるを得なかった。大学で学ぶ専門知識がどんどん重要でなくなっていった。

増加し続けている大学進学率の、最大の要因は、経済発展だろう。そして、今見てきたように大学進学の意義に、就職が占めている割合は決して小さくはない。高い就職率・内定率を謳う大学の広告をよく見かけるのもその証左であろう。名ばかりの安定を目指して大学に行っていないだろうか。何となくで大学に行っていないだろうか。自戒を込めてこのような問題意識を持っている。

約60年以上前、高等学校などの中等教育機関は一部の人々のためのものであった。戦後しばらくしても、大学は象牙の塔であった。両者共に、時代は違えど「世俗化」していっている。象牙の塔の領域がどんどん狭くなってきている時代である。逆に言うと、大学は、教育は、社会との関連が不可避であるということだ(別に研究機関としての大学が、社会とは関連しないと言っているわけではない。むしろ社会科学などは、社会問題の解決を起点としているため、常に社会への視点を忘れてはならない)。しかし現在、高校教育の現場では、大学受験で合格することが目的になる傾向がある。大学はいはんや、高校教育の時点で、この考え方が欠けていると言わざるを得ない。

この結果、小学校も中学校も高校も、目標を目の前に迫るものに設定し、何とかそこまで勉強をやってもらう、という手段を取らざるを得ない。学習の目的が、次のステップでより高いところまで到達することになり、結局長期的な視点、実践的な視点は失われてしまう。「やっておけば将来役に立つから」とかいう抽象的な教えで、点数を取るための学習を続けていくことになってしまう。それは結局、「自分のための勉強」になってないため、必然的にやる気も能率も下がる。

現在、大卒者の3割、高卒者の5割が3年以内に初めての就職先を離職している。長く務めることの価値が高いとされていた時代は終わりつつあるが、離職理由をみると必ずしもポジティブな転職でないことがわかる。「2018年度版子供・若者白書」(内閣府)で、初職の離職理由は、「仕事が自分に合わなかった」が43.4%でトップとなっている。自分と社会を、より早い段階から知ることでこのようなミスマッチは解消できるだろう。

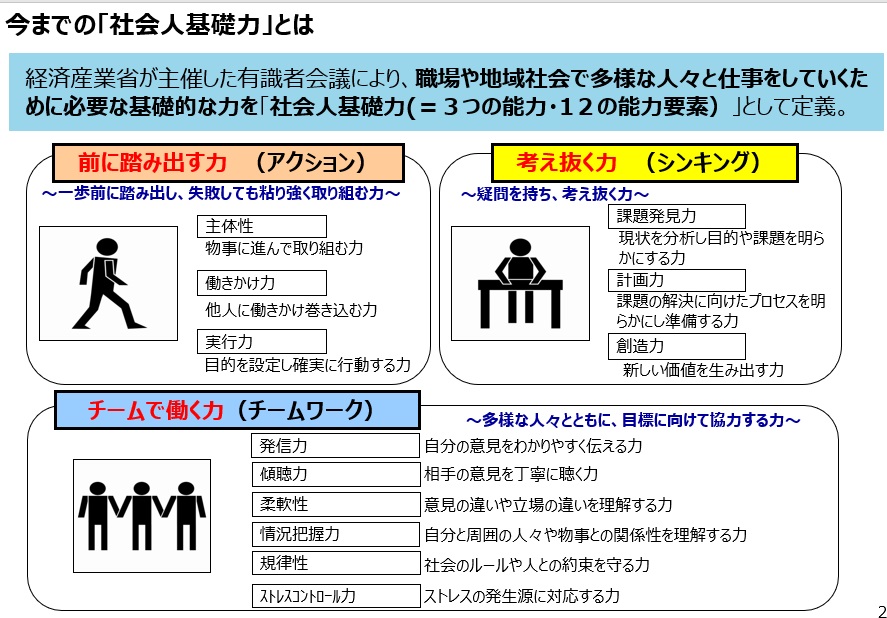

これからのキャリア教育を考えていくにあたって、まず、これまで日本のキャリア教育がどのような変遷をたどったかを見ていきたい。これまでの歴史を見ていくことで、現在ある問題意識の源泉を考えることができるからだ。ところで、キャリア教育の管轄省庁と言えば、どこだと考えるだろうか。文部科学省?経済産業省?はたまた厚生労働省?実はその全てである。文部科学省がメインで実際に施策をしているが、経済産業省も厚生労働省も、それぞれの視点からキャリア教育について政策を行っている。それら3省庁の活動をまとめているサイトが内閣府にあるので、非常に省庁横断型の進行の難しい政策であることが分かる。ちなみに内閣府も、ひと・まち・しごと創生という地方創生の方面でキャリア教育でUターンを進めさせようとしている。

なお、この3省庁で毎年行っているのが、「キャリア教育推進連携シンポジウム」だ。これは、キャリア教育を全国的に推進するため、学校関係者、企業、NPO等が一堂に集い、全国の優れた取組を発表・共有するイベントである。また、文科省と経産省は合同で学校・産業界・自治体等の関係者に対して「キャリア教育推進連携表彰」を行っており、文部科学省単独では学校・教育委員会を対象に「文部科学大臣表彰」を、経済産業省単独で「キャリア教育アワード」を企業・団体などに対して行っている。

キャリア教育が日本で政府によって提唱され始めたのは、1999年のことだ。日本ではまだ20年程度しか歴史がないのだ。1999年、中央教育審議会答申「初等中等教育と高等教育との接続の改善について」で、「キャリア教育」が文言として初めて登場した。新規学卒者のフリーター志向の広がり、若年無業者の増加、若年者の早期離職傾向などを問題意識に、その解消のため議論が交わされた。ここでは、学校教育と職業生活が上手く接続できていないことが原因だとした。この、学校教育と職業生活の接続のために生まれたのがキャリア教育というわけである。ここで重要なのは、そもそもの問題意識が、上記のように「働きたくない」若者をいかに働かせるか、ということにあることだ。私としては、「働きたくない」ような社会であることが問題だと感じる。更に、社会の働きたくなくなるような側面しか若者に提示てきていない、社会人になったら楽しいことがある、ということを大人が言えていないことも問題だと考えている。

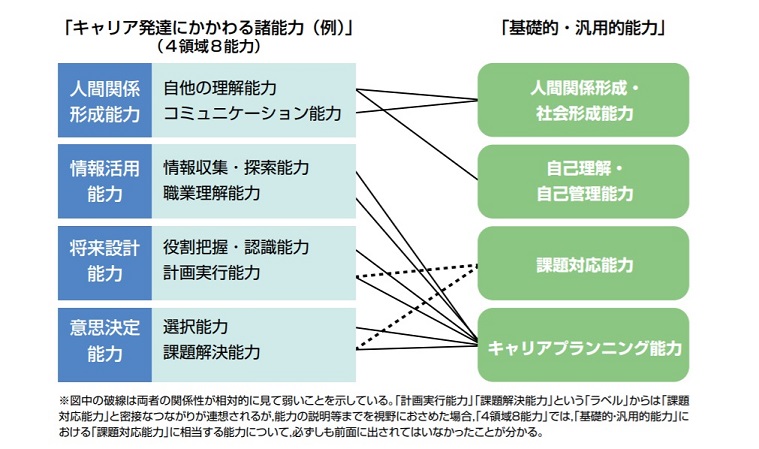

このような始まりとなったキャリア教育は、小中高とそれぞれの発達段階に合わせ、それぞれに応じた能力を身につけていくことに重きを置かれてきた。「職業観・勤労観」の形成に関連する能力を、「人間関係形成能力」「情報活用能力」「将来設計能力」「意思決定能力」という4つに分類し、発達段階に合わせて、望ましい能力を定義したのだ。これは、文科省がキャリア教育をより現場レベルで導入されやすくしたものだ。まだこの時代、現場でどのような指導計画を組むかが手探りであった。2004年、「キャリア教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議」によってまとめられた最終報告書は上記4能力の到達目標を具体的に設定し、キャリア教育の活動での達成できることなどについて明確に記した。その結果、この4領域の育成を、国を挙げて進めるようになった。

その2004年、1億4000万円の予算をかけて、キャリア教育の具体的な推進が進められることになった。その結果、職場体験活動の表面的な質の向上がなされた。2003年、中学校の職場体験活動の実施率はは88.7%であり、そのうちの43%は1日のみの実施にとどまっていた。5日間あるいはそれ以上の期間にわたって職場体験活動を実施した中学校は、全体の7%に達しなかったのである。一方、その5年後の2008年には、職場体験活動の総実施率が高まって96.5%となったことに加え、1日のみの実施がそのうちの13.6%に減少し、5日以上の実施が20.7%と大幅に増えている(各年度の国立教育政策研究所「職場体験・インターンシップ実施状況等調査」)。ここで効果が出たのが、職業体験の日数である。ここに関しては達成できたが、それが上記の4能力に結び付いているかの効果検証はなされていなかった。

ある程度職場体験の日数を増加させるに成功した後は、理念的な深化を進めるようになっていった。これまで4能力として重視されていた能力を、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力として「基礎的・汎用的能力」としてまとめ直した。それが、2011年に「キャリア教育・職業教育特別部会」が答申した「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」だ。ここで注目すべきは、「社会的・職業的自立」という文言だ。これまでの目的は、「職業観・勤労観を形成する」にあたっての能力だったが、社会的・職業的な自立を目的におくようになった。これはキャリア教育が、ひとえにいわゆるキャリア=仕事という枠を脱したことを指している。これが上で述べたキャリアやキャリア教育の定義となっている。

このような流れで現在に至るわけだが、折に触れ述べてきた懸念以外も指摘されている。たとえば、小中高というスコープのみで考えられているため、それ以降のことは検討の範囲外になっていた。社会生活のためのキャリア教育なのにもかかわらず、将来を見据えられていないのは致命的である。また、新たに「基礎的・汎用的能力」として。人間関係形成・社会形成能力、自己理解・自己管理能力、課題対応能力、キャリアプランニング能力の4つが定義されているのにも関わらず、これまでのように職場体験をさせればキャリア教育になっているという感覚が現場にあることも問題視されている。このような懸念点は、これまでの「研究動機」の部分で挙げたものと共通している。先頭を走る文科省のみがお題目のように「基礎的・汎用的能力」を唱えているだけになっている。この乖離も一つの問題だと言えよう。

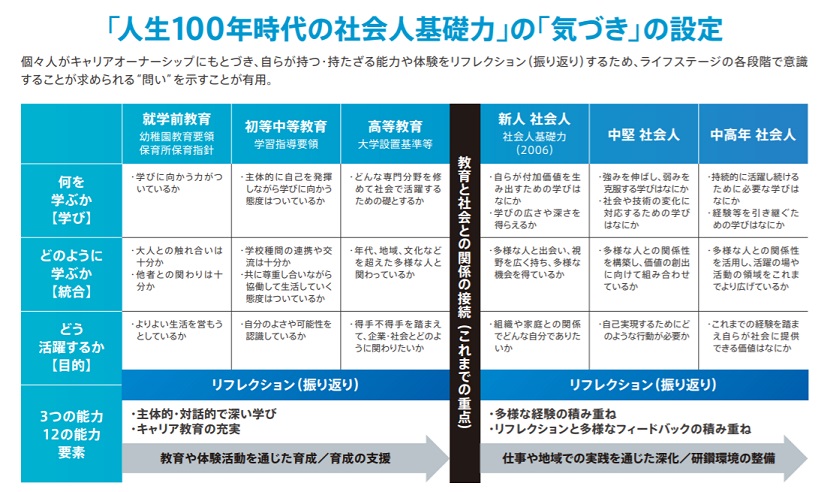

これが2018年に、本研究の「2.本研究の社会的意義」で見てきたような課題を踏まえ、リニューアルされたのが、ここで見ていく「人生100年時代の社会人基礎力」だ。これは、社会人基礎力を、どのような観点で養っていく必要があるのかということを示している。

成長の各段階においての到達目標が記載されている。これは上記の通り、学習指導要領などを下敷きに述べられている。このような発達段階を経て、100年とも言われる人生を生きていくことを期待している。経済産業省のこの方針の背景は文科省のキャリア教育と異なっている。変動する現代や人口減の中で、日本企業、中小企業の生き残りのために各個人や企業がやらなければならないこと、持つべき心構えとして置いている。

厚労省はどちらかと言えば就労支援という姿勢が強い。若年者雇用対策や地域若者サポートステーションなどがその例だ。キャリア教育という部分で関わってくるのは、キャリアコンサルタントの学校への支援だ。キャリアコンサルタントとは、「キャリアコンサルティング(労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと)を行う専門家」(括弧内は筆者挿入。どちらも厚生労働省ホームページから引用)であり、企業などで人々のキャリア構築の相談に乗る国家資格だ。2015年に国家資格化したばかりで、現在5万人程の規模だが、厚労省は2024年までに10万人規模での養成を目指している。大多数はハローワークや大学の就職支援部門、民間就職支援機関に所属している。相談内容は人財マッチングに偏り、本来業務であるキャリア育成に携わる人は少ないという。(磯哲司 2016/3/29 NIKKEI STYLE, 「『キャリアコンサル』国家資格 10万人計画はチャンス?」)厚労省ホームページでは、彼らの登用先として教育機関を挙げている。キャリアコンサルタントが教育機関で活躍できるのために、講習を行っている。講習テキストなどを無料公開しており、間口を広げようとしているようだ。

調べた限り、実際にキャリアコンサルタントが導入された事例はあまり多くないようだ。2012年の資料だが、中学校・高等学校の教員である方が、キャリアコンサルタントの資格を得て、生徒のキャリアコンサルティングを行った事例があった。その方も指摘している通り、教科の専門家である教職と同様に、専門性が高く、教えることへの障壁が多く存在しているため、キャリアコンサルタントが浸透していないという点があるようだ。しかし、「今回カウンセリングを受けた生徒全員がアンケートで、『キャリアカウンセラー(キャリアコンサルタントと同義。括弧内注釈は私)は学校に絶対いた方がいい』と答えていた」という。スクールカウンセラーのように緊急かつ重要であるとは言い切れない。しかし、キャリアの問題については緊急ではないものの間違いなく重要な問題だ。この事例のキャリアコンサルタントの方も、今後教育機関で積極的にキャリアコンサルタントを配置していく必要があるがあるとまとめていた。(酒井 淳平(2012)『日本私学教育研究所 紀要 48号』, 「中等教育へのキャリアカウンセラーの導入」,p.97~100)

このように、若者の就労支援のみならず、厚労省はキャリアコンサルタントを通じたキャリア教育を目指しているようだ。ただ、実態として効果的な施策はあまり打てていないようだ。まだまだ国としても発展途上の政策だと考えられるので、今後の発展を見守りたい。

また、インターンシップ以外のキャリア教育については、さほど詳しく研究されているとは言いにくい。そのため、インターンシップ以外の知識教育に代表されるキャリア教育に関しては、その重要性に注目する論者が少なからず存在する一方で、全国レベルの実態把握や有効性の検討に関しては、いまだ手薄であることは否めない。インターンシップがキャリア教育の代名詞のように扱われ、その実践の中核に置かれていることは否定できないが、より効果的なキャリア教育のためにも、インターンシップ以外のキャリア教育のにも目を向ける必要があるといえよう。(橋本 祐/森山 智彦/浦坂 純子(2012)『社会政策』第3巻第3号,「複合的なキャリア教育の有効性―普通高校を例として―」,p140~148)

ここまで簡単にキャリア教育研究を見てきたが、研究では、特色ある短期の事例を取り上げ、その実証研究を行っているのみであった。これに対する問題意識はあるものの、結果的にそれがあまり機能していないというのが現状だった。

ここまで行われてきた様々なキャリア教育にまつわる施策や調査は、少なからずやはり問題を抱えていると考えられる。振り返ってきた問題点や、私の問題意識を踏まえ、問題解決のためにどのようなことができるのか、ということを検討していきたい。その上でまずは、このような施策がどのような結果になっているのかを見ていく。

キャリア教育は若年無業者やいわゆるNEET問題への解決策として始まった。そこでまずは、若年無業者(15~34歳の非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移について見ていく。結論から言うと、若年無業者の人数は減少していない。2001-02年の平成不況期に増加して以後は、経済情勢に関わらず横ばいだ。2014年の若年無業者56万人である。15~34歳人口の減少のため、割合でみると緩やかな上昇傾向にある。また、若年のフリーター(15~34歳で、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者のうち、雇用者のうち勤め先における呼称が「パート」「アルバイト」である者などの合計)についても、人数については概ね横ばいで推移している。2014年には、179万人である。また、当該年齢人口に占める割合はリーマンショックの発生した2008年以降上昇傾向にあり、特に25~34歳の年長フリーター層では上昇が続いている。

結果的に、政府の目的としていた若年無業者などの問題に対しても効果的なアプローチはできていないようだ。問題は、経済状態が上向いてもこれらの人口が減らないことである。これらの人々は働いたり正社員になったりすることなく厳しい生活を続けていくことになる。

また、2019年に一般社団法人全国高等学校PTA連合会と株式会社リクルートマーケティングパートナーズが合同で行った「第9回 高校生と保護者の進路に関する意識調査2019」では、進路を考えるときの気持ちについて、「楽しい気持ち」は8%。「どちらかというと楽しい気持ち」(19%)をあわせて27%が「楽しい」と回答。一方、「どちらかというと不安」(40%)、「不安な気持ち」(30%)を含めた割合は69%。進路に不安を感じている高校生が7割を占めているという。2009年の同調査での「自分の可能性が広がるようで楽しい」が26%、「自分がどうなってしまうのか不安になる」が49%であった(集計区分が2019年のものと多少異なり、「やや」の区分が存在しない)。これまでの概観のように、キャリア教育を積極的に行っていたにも関わらず、キャリアに対して好意的に捉えられている高校生の割合はほとんど変わっていないということは、残念である。

また安達(2004)では、大学生の就職率低迷や、入社3年以内離職率の高さに、現代の大学生の社会への適応への課題を見出した。その原因として「適職信仰」「受け身」「やりたいこと志向」の3つを挙げて、職業未決定への影響を調べた。結果、「適職信仰」は職業未決定を抑制する作用が、「受け身」は職業未決定を促進する作用が、「やりたいこと志向」については相関関係が見られなかった。

したがってこの時点で、適職信仰、というよりは、適職を探そうという姿勢を持ちつつ、キャリアや仕事に対して積極的な姿勢を持つことで、職業決定によりよい効果をもたらすことができるということが示されていると言えよう。

しかし、2009年にベネッセが大学のキャリアセンターに行った調査では、キャリアセンター側から見た、大学生の抱える問題として、「就職活動に向けて、自ら動き出そうとしない学生が増えた」や「自らの考えでなく、マニュアル式の受け答えに終始する」といったような受け身の姿勢が見られている。

というようにこれまで、非常に簡単ではあるものの、1999年に日本で概念が持ち出されてからのキャリア教育を経ての結果を見てきた。率直な話、芳しいとは言えない結果だ。もちろん、1999年当時に比べれば、キャリア教育という概念の認知度やその必要性についての認知は進んでいる。しかし、現代の労働・経済環境にはまだまだ見合わないスピード、規模であろう。1億総活躍社会というフレーズも最近は聞かなくなったが、少子高齢化の進む中で労働力確保の観点からも、国が本格的に取り組むべき課題だと言えよう。

さて、実はこのキャリア教育、様々なところで先進的な取り組みが行われている。全国の取組として先進的なものは見られないが、先進的な事例はあちらこちらに見られている。次章ではそのような例を取り上げていきたい。その例を踏まえて、私の描く政策に応用できないかを考えていきたい。

ここまで行われてきた様々なキャリア教育にまつわる施策や調査は、少なからずやはり問題を抱えていると考えられる。振り返ってきた問題点や、私の問題意識を踏まえ、問題解決のためにどのようなことができるのか、ということを検討していきたい。その上でまずは、既存の枠組みの中でどのようなキャリア教育が行われてきたのか、そして、海外ではどのようにキャリア教育をしているのか、ということを見ていきたい。例示列挙のかたちになってしまうのはご容赦頂きたい。

文科省は2011年の答申を受け、キャリア教育とはどのように進めるべきか、ということを「キャリア教育の手引き」という形で発行している。それを受けて各都道府県、あるいは市区町村の教育委員会がそれぞれ独自の特色を持ったキャリア教育プログラムを作成する。それに応じて、各学校が具体的な年間行事計画や、授業のカリキュラムに落とし込んでいく。

とは言え、このプランを全員実施に変更した結果、やらされている感が高まり、成果も減退したという。そこで新たに導入されたのが、CSSというプログラムだ。Career education through Communication and Science in global society の頭文字をとったものだ。これは城南高校が、SSH(スーパーサイエンスハイスクール)に認定されたことをきっかけに誕生したものだ。国際社会におけるコミュニケーション能力と科学的な態度を育てるキャリア教育である。キャリア教育で、コミュニケーション(英語や国語など)とサイエンス(理数系)全体を覆うものだ。

次にイギリスの事例を見てみる。文部科学省の話からの流れとは多少離れたところになる。ただこれは、日本に比べ欧米諸国がキャリア教育に積極的であることが要因である。キャリア教育に積極的なモデルを知ることで、本研究で検討する政策の幅を広げていくことが目的だ。

初等教育時から話すことを意識した教育を行っている。スピーチや会話の中で自分の意見を伝えることを学ぶ。このような学習方法の背景には、社会の中では、会話が基本であるという意識が根底にある。また、高校と大学の間の「シックスフォーム」と呼ばれる機関では、クリティカルシンキングが必修になっている。そこから、大学では、個人的特性・自己呈示スキル・柔軟性及び学習継続する意志力の向上に焦点を当てた学びを得られる。イギリスの大学生は、どんな仕事をするためにも必要であり、なおかつ自分で考えて、行動するための武器となるものを体験しているのだ。また、欧米の大学は、講義形式もあるが、基本的にはそれは午前中で終わりだ。午後からは、学友と一緒に課題をやったり、自分のキャリアを形成するためにインターンに行ったりなどしている。これには良し悪しがある。が、自主性を高め、キャリア観を育成するためには有意義な時間の使い方だと言えよう。実際、シックスフォームなどの在り方は、イギリスで一昔前社会問題となったNEET問題を解決しようとしてできたものだ。その結果、徹底した国語教育から培われた論理的思考能力を基礎に、社会的変化に対応可能なエンプロイアビリティ[雇用に値する能力]の育成及び向上を目的としているのだ。目先の就職だけでなく将来の可能性を広げる力、「自立した市民」の育成≒ゼネラリストの創造に力がそそがれている。(2008, 寿山)これでNEET問題は緩和に向かったという。

このように、既存のいわゆる「勉強」とは一線を画したようなカリキュラム、教材になっている。HPに一部導入事例が記載されていたが、非常に好評のようだ。特に研究や調査の対象になっているわけではないため定量・定性ともに何かしらの比較検討は行われてない。ただ、斬新でこれまで見られなかったような事例であることは間違いなく、導入実績も拡大中のところを見ると、一見の価値はあるようだ。

これまで、キャリア教育の歴史や、その中での様々な事例を見てきた。これらを踏まえつつ、上述した方針を叶えるための政策を検討する。私の描く政策は、各個人の人生を主体的に生きられるようにするためのものだ。一旦先述の目指す社会について再確認する。

既存のキャリア教育は職業体験を行うなど、分かりやすく、導入の容易なものをメインに行われていた。それを、内省+座学+実習の3本柱を軸に据え、これらの循環により、各人のキャリア観をより充実してもらえるようにする。進学がメインの普通科に対しても、等しくなすべきこととして実施を徹底させる。実際、普通科の高等学校では、進学のために行う進路指導が名目上キャリア教育と呼ばれることも少なくなく、結果的に複線的なキャリアビジョンが描けなくなっている要因にも繋がっている。この基本理念は、掲げることが重要なのではなく、実行することが重要である。これまで、文科省の唱えてきた方針は、現場にはさほど反映されないお題目のようなものになっていた。これを解消しなければ何の解決にもならないからだ。

続いては先進的なキャリア教育の発展促進だ。これは、別分野でも行われている、「スーパーサイエンスハイスクール」や「スーパーグローバルハイスクール」などの制度を参考にしたもので、新たに「スーパーキャリアハイスクール」制度を作り、キャリアに対して先進的な取り組み事例を国としても支援していく。現在文科省の表彰制度などが設けられているが、それの更にもう一歩踏み込んだ話となる。現在、見てきた通り先進的な取り組みをしている学校は数は多くないものの存在しているのは確かである。そのような取り組みは散見されるものの、明確な効果検証できていないのが弱点だ。そこで、定量的・定性的でかつ全国的な効果検証に協力することを条件に、キャリアに対して先進的な取り組みをする高等学校に対して3~5年の期間で予算を与える。これにより、先進事例の効果を検証し、今後のキャリア教育に向けてノウハウを蓄積していくのだ。現状何をどうしたら上手くいくのか、誰にも見えてないため、このような効果検証は重要である。

とは言え、現状でさえ負担の大きく、人材不足である教職員にこれらの仕事を更に増やすことは得策とは言えないだろう。そもそも、教員自身もキャリアビジョンなどについて専門家であるとは言いづらい。そこで、キャリアコンサルタントを教育現場に派遣したり、あるいは教職員がキャリアコンサルタントになり、生徒たちにとって積極的にキャリアについて考える機会を提供できる人材を配置する。これにより、私の目指すキャリア教育のハードルは大きく下がることに繋がる。

このような3つの政策を提案することとする。また、政策評価についてはこれまでに登場した「高校生と保護者の進路に関する意識調査」などのアンケートを用いたり、中長期的なアンケートを作成し、毎年取り続けるなどの手段が検討される。いずれにせよ、これまでに類を見ないものになるだろうと考えている。

Last Update:2021/2/3

If you have any questions,please contact me. cakerainbow159☆yahoo.co.jp ☆→@

© 2018 Keita TSUKAHARA. All rights reserved.