食品ロス削減政策

―"もったいない"を少しでも減らすために―

上沼ゼミⅢ

社学4年 内田麻実

写真:農産物

出所:Locabo(ロカボ)(2019.04.08)

はじめにー研究動機ー

もともと抱いていた貧困問題への関心と、アルバイト先の飲食店で日々大量の食品廃棄を目にしていたことが重なり、食品ロス削減政策により環境問題と貧困問題に同時にアプローチできないだろうかと考えた。また、井出留美(2016)『賞味期限のウソ』を読み、飽食の時代である今こそこの問題に取り組むべきだという思いがより強くなった。食べられずに命を落とす人がいる一方、胸を痛めることなく当たり前に食べられる食料を廃棄している現実に問題意識を持っていたため、当初は専ら、可食部である食品ロスの削減に焦点を当てていた。しかし、研究の過程で貧困問題と食品ロスの問題を関連させるには以下のような問題点があることが発覚した。

- 貧困問題の政策となると、分配の問題が絡んでくるため、製造業から販売業までの流通過程に政策を組み込むことが難しい。

- 国が食品廃棄物の再生利用よりも最優先すべきだとしている発生の抑制(後述)との関連性が薄い。

- 食べ物に困っている人へ食糧を届けるところまでが政策の一環となるため、フードバンクという枠内に収まってしまい、長期的に継続できる制度やシステムを考えるのが難しい。

- 食品の廃棄をゼロにすることは限りなく不可能に近いということを考えると、食品ロスを減らすだけでなく、廃棄物を社会に循環させる仕組みも必要である。

以上の理由により、食品ロスの削減に限定することなく、ロスと廃棄の削減に注力しつつ資源を循環させるための政策を目標とした。

当初の研究動機に直結する形での政策提言には、限界がある。しかし、研究の過程で、解決できる見込みがある課題がまだまだ多く存在していることを学び、世界で同時に食糧危機が叫ばれているという現状を考え、違った方法でもやはり食品廃棄物削減を政策提言の対象としたい、という思いは変わらなかった。直接的には環境問題を解決するための政策がこの研究の軸となるが、”無駄”を少しでもなくし、資源を循環させることで大量生産大量消費の社会から脱却できる政策を目指したい。

章立て

- 食品ロスについて

- 食品産業界における問題と対策

- フードバンク

- 食品リサイクル(肥飼料化)

- 食品リサイクル(エネルギー利用)

- SDGsの観点から見た諸外国、日本における取り組み

- 政策提言

1章 食品ロスについて

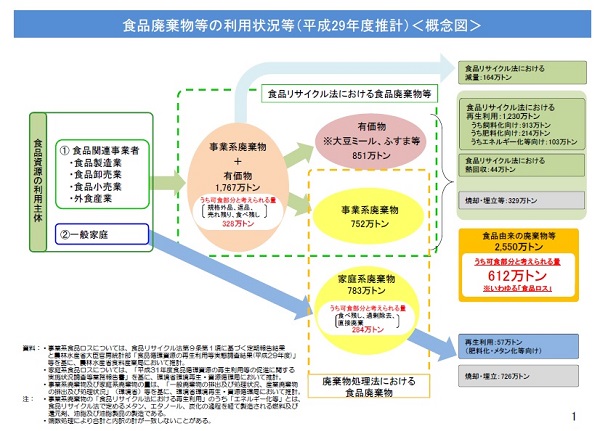

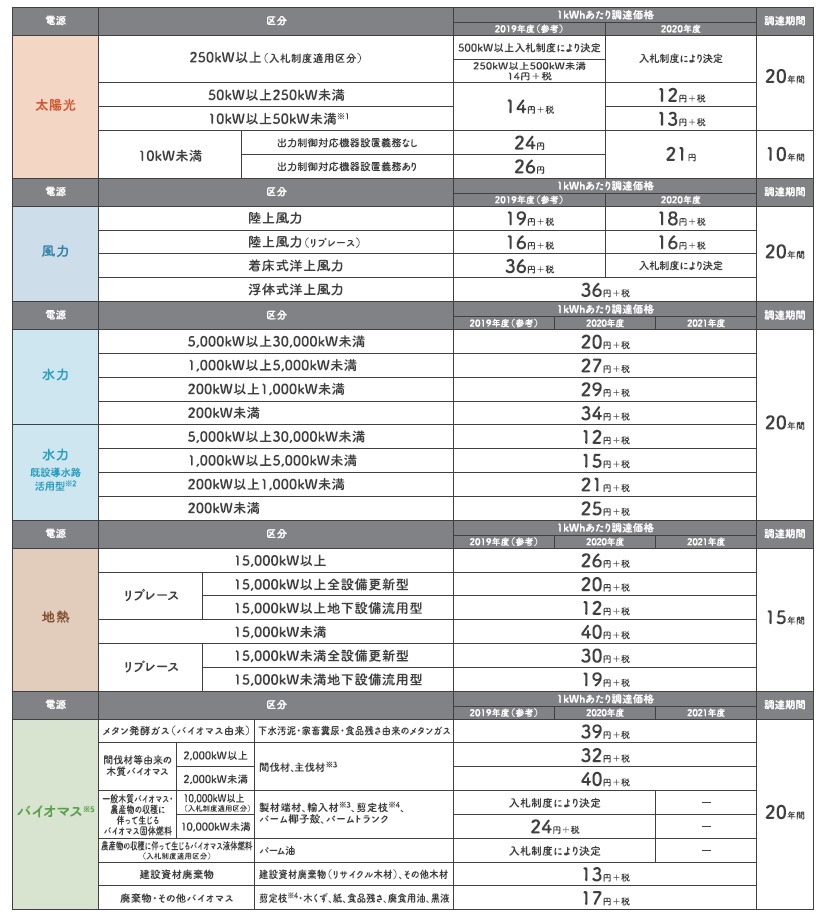

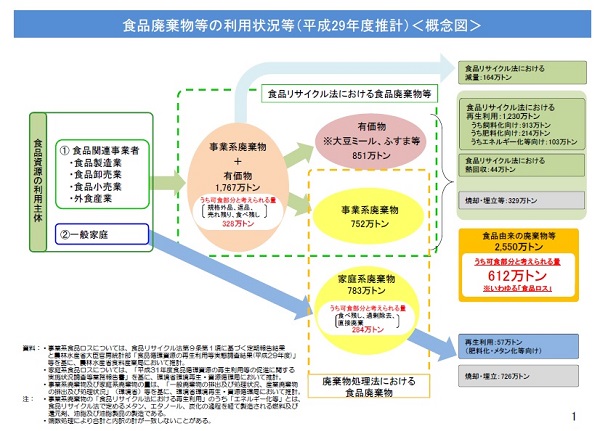

農林水産省によると、日本の食品廃棄物等は年間2,550万tと推定されている。内訳は、平成29年度の推計によると、食品製造業、卸売業、小売業、外食産業などの食品関連事業者から1767万トン、一般家庭から783万トン排出されている。

「食品ロスの現状(フロー図」

図1 出所:農林水産省

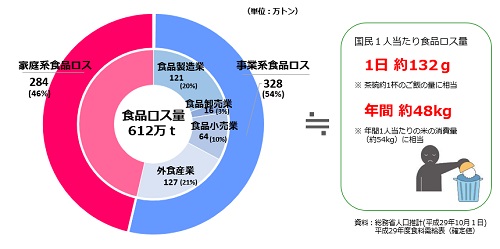

同じく農林水産省によれば、「食品ロス」とは、「本来食べられるのに捨てられてしまう食品」を指す。平成29年度の推計の通り、「食品ロス」は、年間612万トン排出されている。つまり、食品廃棄物全体のうち、可食部である「食品ロス」は約2割を占めていると考えられる。内訳をみると、家庭から284万トン、事業者由来が328万トンとなっており、およそ半々の割合である。また、国民一人当たりの量に換算すると、1日約132グラムとなり、この量はお茶碗約一杯分に相当する。つまり、一人一日ごはん一杯分の食品ロスを排出しているということになる。また、世界の食糧支援量359万トン(参照:2016年国連WFO統計)の約2倍であるともいえる。

「食品ロス量」

図2 出所:農林水産省

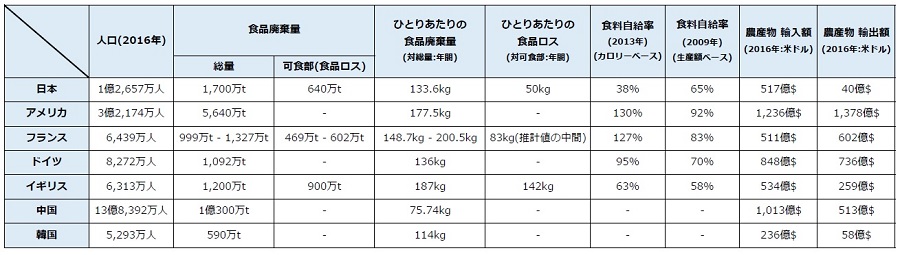

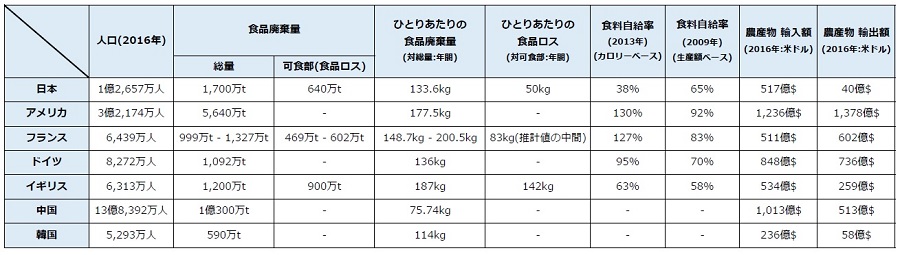

下の図3は、食品廃棄量、食品ロス、食品自給率等の先進国間の比較である。消費者庁、農林水産省、WHOのデータをもとに、NPO法人日本もったいない食品センターが作成した表を引用させていただいた。

「世界の食品ロス事情」

図3 出所:NPO法人日本もったいない食品センター

対人口比で見た時、日本の食品廃棄量は主要国と比較してそれほど多いわけではない。しかし、日本はカロリーベースで38%の自給率であるため、62%のカロリーを輸入に頼っている中で約1700万トンの廃棄を出しているということがわかる。途上国の飢餓問題を引き合いに出す以前に、食品の“廃棄”という考え方自体を改めなければならない。

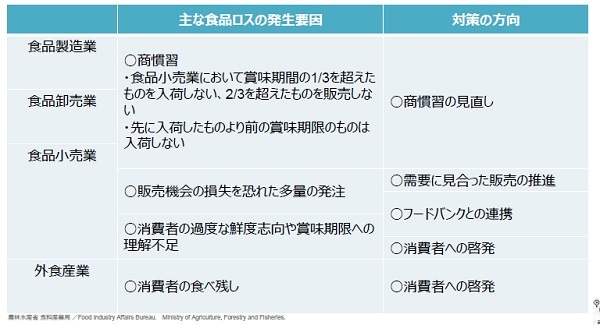

2章 食品産業界における問題と対策

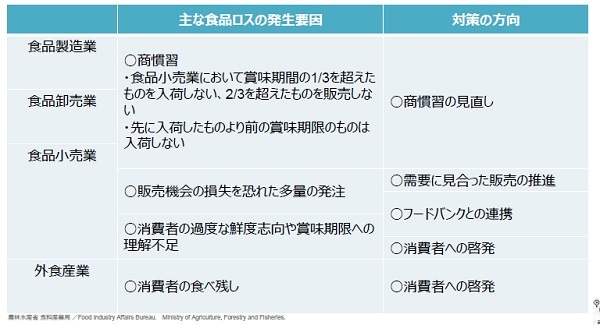

前章にて、食品ロスの内訳は、食品関連事業者からと家庭から排出されるものがおよそ半々の割合だと述べた。家庭で排出される食品ロスに関しては、個々人の努力に寄るところが大きく、社会全体で政策を導入することは難しい。一方、食品産業においては、図4のように具体的な課題と対策が可視化されている。ここからは、商慣習上の問題をはじめ、食品関連企業における現状と取り組みについて述べていく。

「事業系食品ロスの発生要因と対策の方向」

図4 出所:農林水産省

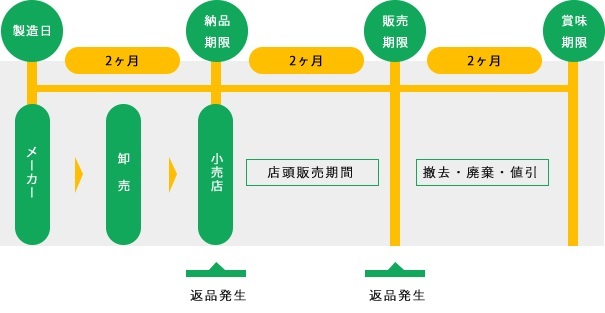

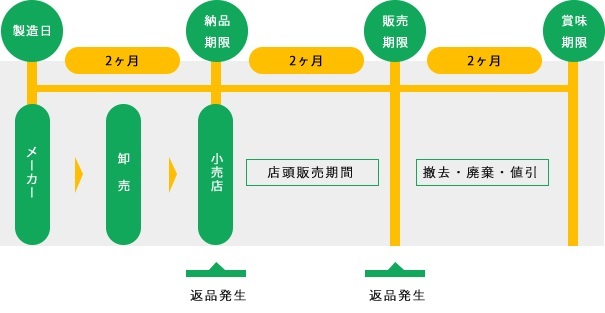

1.3分の1ルール

農林水産省によると、「3分の1ルール」とは、賞味期限の3分の1までに小売りに納品しなければならないという商慣習上の期限である。具体的には、賞味期間を3等分し、初めの3分の1までが納品期限、次の3分の2までが販売期限として定められている。賞味期限は、実際の日持ち日数に1より小さい「安全係数」をかけて設定されており、この安全係数は0.8であることが多い。つまり、賞味期限とは、本来おいしく食べられる期間の2割を除いた期間だと言うことができる。企業によっては、実際の日持ち日数の3分の1~3分の2に設定するところもあるという。諸外国と比較すると、アメリカでは賞味期限の2分の1、フランスでは3分の2が納品期限と定められており、日本はこれらの二か国と比べると極端に短いことがわかる。賞味期限を短く設定する大きな理由の一つは、「安全係数」という名前からもわかるように、リスクを低減させようとするメーカーの狙いである。一度メーカーの手を離れると、流通、販売、消費者のそれぞれの段階で、どのように保存されているのを追跡することは難しい。つまり、製造する際に想定していた最も適切な方法で食品が保存されるとは限らない。そのため、安全策として、メーカーは賞味期限を過剰に短く設定する。よく、「賞味期限は数日過ぎただけなら食べられる」と耳にするが、この3分の1ルールが根拠にあるといえる。

「3分の1ルールのイメージ」

図5 出所:NPO法人日本もったいない食品センター

この問題に対しては、賞味期限の3分の1として設定されている納品期限を2分の1に設定し直すことで対策が取られている。メーカー側には、無駄な製造を避け、また、在庫を減らすことができるというメリットがある。一方、納品期限を延ばすことは、裏を返せば販売期限の短縮でもあるため、小売側にとっては大きな懸念となっている。

農林水産省により、3分の1から2分の1に納品期限を見直した実証結果が提示されている。これによると、食品製造業では、生鮮対応生産や未出荷廃棄を削減することができ、また、物流センターにおいては、納品期限切れ発生数量の減少、返品削減に繋がった。販売期限の短縮が懸念されていた小売店頭においても、飲料と賞味期間180日以上の菓子は店頭廃棄の増加などの問題は見られなかったという。また、加工食品の納品期限緩和を行った17の食品小売事業者に対して行われたアンケートでは、値引きロス率・廃棄ロス率が悪化したとの回答率は0%だったことが分かっている(平成28年度 公益財団法人流通経済研究所調べ)。

以上のように、廃棄を減らすには効果的であるということが実証結果からわかるが、食品スーパーの多くが賞味期限の1/3を納品期限としているのが現状である。見直しが進んでいるのは大手の総合スーパーや、コンビニエンスストアなど限られており、一部の小売業者は更に厳しい納品期限を課しているため、製造業者にとっては大きな負担となっている。また、物流センターの活用方法によっても、納品期限を緩和できるかは左右される。自社ないし専用の物流センターを活用している小売業者であれば、納品期限は自社判断で設定できるため、見直しはしやすい。一方、汎用物流センターを他社と共有している小売業者は、納品期限を他社と合わせる必要があるため、単独で見直しを行うことができない。

納品期限の緩和には懸念材料も多くあるが、廃棄を減らすためには非常に効果的な手段である一方、広く実施されていない原因としては、小売り側のメリットが見えにくいことが大部分を占めているのではないだろうか。そのため、販売期限が短縮されないよう、メーカーによる賞味期限の延長などの対応が求められる。次節で述べる、「日付後退品問題」は同じく商慣習上の問題であるが、この問題への対応策も併せて推進することで、相乗効果を得られるのではないかと考える。

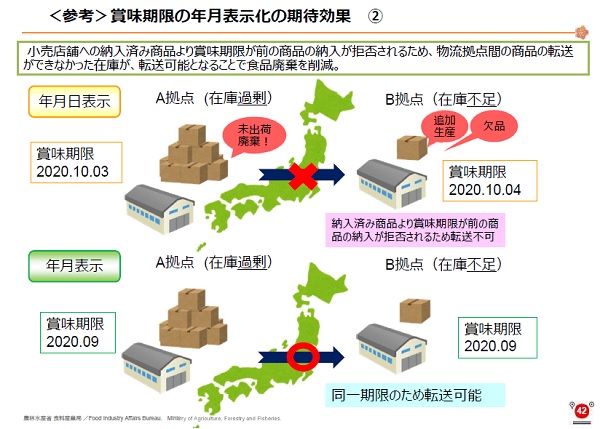

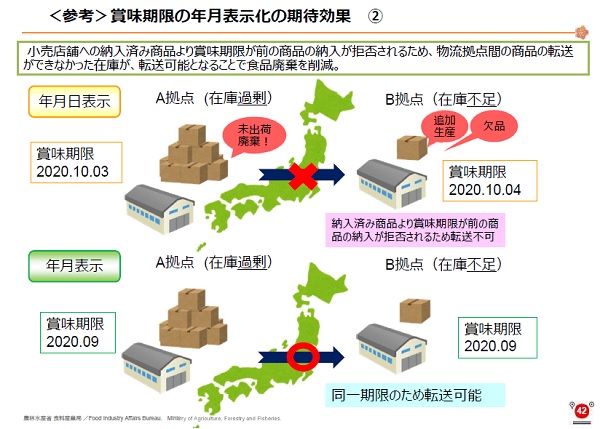

2.日付後退品問題

農林水産省によると、流通の現場では、先入れ先出しの商品管理を行っているために、既に納入済みの商品よりも賞味期限の古い商品は納入しない慣習となっている。つまり、賞味期限が何年も先のものであっても、一日単位で切り捨て、廃棄に回してしまうため、普通に食べられるどころか、賞味期限が何年も持つものであっても廃棄されてしまう要因となっている。この問題は、「日付後退品問題」と呼ばれており、廃棄の問題だけでなく、商品を一日単位で管理しなければならないために、トラックを頻繁に動かすことで必要以上の二酸化炭素の排出にも繋がっている。

これに対しては、食品表示法という法律が存在する。これは、製造日~賞味期限の期間が3か月を超える場合、賞味期限を年月日ではなく年月のみで表す、というものである。これにより、日付後退品問題における不当な納品拒否を防ぐことができ、廃棄を減らすだけでなく製造業者にとっては非常に大きなメリットとなる。また、物流拠点間で各拠点の在庫状況に合わせて商品を転送することも可能となる。先入れ先出しの商品管理は物流拠点間の商品の転送においても行われているため、図6のように、在庫不足であっても、納入済み商品より前の賞味期限の商品を他の拠点から転送してもらうことができない。しかし、年月表示に切り替えることで、「日」単位で管理する必要がなくなるため、転送できるる可能性が高くなる。さらに、賞味期限表示が大括り化されることで、商品の管理単位が少なくなり、製造、配送、販売の各段階で作業の効率化が見込めることも大きなメリットだと考える。

「賞味期限の年月表示化の期待効果」

図6 出所:農林水産省

ただし、この表示法では、「日」が切り捨てられるため、賞味期間が最大1ヶ月短縮されてしまう可能性があることに留意しなければならない。現在は、製造過程における食品の品質保持技術の発展によって、賞味期限の見直しが可能になってきているため、年月表示化と賞味期限の延長を併せて推進することが望ましい。実際に、農林水産省主導で行われた賞味期限大括り化の事例では、味の素株式会社やアサヒ飲料株式会社などをはじめ、ほとんどのの企業が年月化表示と同時に賞味期限の延長を行っていた。日本即席食品工業会でも、賞味期限を1~2か月延長したカップめんや袋めんが販売されるようになってきている。このように、大手企業をはじめ、年月表示化の導入が推進されているものの、年月日表示の方が年月表示よりも記録が細かく、異物混入などの問題が発生した際に回収しやすいために、依然として年月日表示をしている企業が多いことは大きな課題である。

3.欠品ペナルティ

欠品ペナルティとは、食品メーカーが、小売店から発注を受けた数量分、納品できなくなったりした場合、小売店に対して支払う補償金のことを指す(引用:井出留美 2017)。何らかの理由で製造が間に合わなかった場合や、予想以上に売れ行きが良く在庫が亡くなった場合などに食品メーカーに適用される。想定されていた売り上げを失わせたことに対する「罰金」である。また、小売店は欠品により商品棚が空いてしまうことを避けるため、欠品状態にある商品の棚は他の競合メーカーの商品に取って代わられることもある。そのため、欠品を起こすリスクを考慮し、必要以上に製品を大量生産し、小売店は必要以上の在庫を確保しようとする傾向にある。これを日本中の食品メーカーが行うことで、過剰在庫を生み続け、商品の回転が遅くなり、大量の廃棄に繋がっている。確実に在庫を確保したいという小売店にとって、欠品ペナルティを廃止することは難しい。しかし、欠品ペナルティをメーカーに科さずに顧客を確保できているスーパーも存在する。ここからは、井出留美氏(2017)が二つのスーパーに対して行った取材を参照させていただく。

一つ目は、福岡県柳川市にあるスーパーマルマツである。チェーン店は無く、同エリアには同業他社が8社以上ひしめくが、地域シェア20%とナンバーワンを保持しているという。スーパーと卸売業者が密にコミュニケーションをとることで欠品を減らし、創業当初から欠品ペナルティは科していない。欠品が出てしまったら「致し方ない」と考えている。特に、魚などはシケにより市場に出ないこともあるため、同じ商品が何日も並びがちになってしまうが、多くのスーパーでは欠品を避けるためにそれでも買っていくことが多いという。しかし、マルマツでは、仕入れたい商品がなければ、棚が空いても構わない、というスタンスを貫いているそうだ。さらに、30年以上前から、商品ごとに売れた数、売った時の単価、天気や気温などをデータ化して管理しているために、他社と比べてロス率を半分くらいに抑えることに成功している。欠品を避けることが第一なのではなく、品質の良い美味しい食べ物を提供したいという想いが強いからこそ、欠品ペナルティに頼らずとも地域シェアナンバーワンを保持できているのだろう。

欠品ペナルティを科していない二つ目のスーパーは、京都市内にある八百一本館である。多くのスーパーは、一種類の商品を、12個1ケースや24個1ケースといった「ケース単位」で発注しているのに対し、八百一では、商品の発注を最低1個からの「ピース単位」で行っている。発注単位が多くなればなるほど、余り(=食品ロス)が発生するリスクが高まるが、一つの種類が売り切れるまでの周期が短くなれば、ロスを減らすことができる。発注単位を小さくし、在庫を減らすことは手間のかかることではあるが、裏を返せば顧客が新しいものを手に入れられる可能性を高めるのであり、八百一はそうしたことを大切にしているのだという。

この二店は、いずれも小規模スーパーだが、大手はどのように考えているのか、井出留美氏の大手スーパー社員への取材によると、「欠品を許してしまうと、蟻の一穴のように、そこからすべてが崩れる恐れがある。補償金がもらえるのは既得権益なので、何らか外部の力が及ばない限り、今の状態は変わらない」とのことである。大手は全国に展開していることが多いため、たった一つの商品であっても、全国規模で販売機会を失うことになる。そのため、小規模スーパーよりもリスクが大きく、また、効率がより求められるために、一気に大量に発注して在庫を確保する傾向にあると考えられる。もちろん、消費者の側も、希望の商品が当たり前に棚に並んでいると考える姿勢を改めなければならない。以上の通り、見直すべき慣習であることに変わりないが、欠品ペナルティを避けるために生じた食品ロスが、大手で起こり得る可能性が高いことを考えると、今すぐに商慣習を改めることは難しいと考えられる。

4.商品需要予測事業

食品の中には、需要に大きな変動が出にくいものもあるが、アイスクリームや清涼飲料水、おでんや肉まんなど、天候や気温に需要が大きく左右されるものも多くある。売れ行きを予め予測し発注量を決定している小売業者だけでなく、卸売業者もまた、小売りからどの程度発注があるか予測しなければならない。日本気象協会によると、製造業、卸売業、小売業で各々がバラバラで需要予測を行っていることも食品ロスに繋がっているという。例えば豆腐は、大豆を水に浸してから製品が完成するまでに二日かかる。賞味期限が短いため、スーパーは仕入れの前日に発注するが、メーカーは小売りからの発注を予想して生産にとりかからなければならず、想定していた発注量よりも実際に受けた発注量が少なかった場合はその分ロスを増やしてしまうことになる。それぞれが品切れをおそれて発注量や生産量を多めに見積もる傾向があることも、廃棄を増やす原因となっている。この問題は、欠品ペナルティの問題に近いともいえるだろう。

こうした問題に対し、日本気象協会では、気象データを活用した精度の高い需要予測情報の提供や、製造業、卸売業、小売業の間での情報共有化が推進されている。TwitterなどのSNSも活用し、「暑い」「寒い」といった消費者のその日の体感を取り入れた分析も需要予測精度の向上につなげているという。気象予測データだけでなく、販売データなどのビッグデータを活用し、AIなどの最新技術によって解析することにより、未来に必要なものの量を予測することができる。店舗でも売り上げに合わせた管理をしているが、天候などの予測できない要因により、余剰が発生してしまうことは避けられない。しかし、メーカー、卸売業者、小売り業者が相互に協力して「商品の企画・販売計画から需要予測、在庫補充までを共同して行うことで、欠品防止と在庫削減を目指すことができる。

同協会によると、株式会社Mizkanで導入した際のインタビューが行われていたため、参照させていただく。ミツカンでは、気象データの導入以前は、需要予測については、長く担当してきた社員の経験に頼っていたところが大きかったという。しかし、同じ担当者が永遠に予測を続けることは難しく、予測と結果を数値化して蓄積し、可視化することで社内で共有する必要があった。そこで、長年積み上げてきた経験を需要予測モデルに反映させ、冷やし中華のつゆなど、季節商品の需要予測に活用した。一番大事なポイントは、需要期が終わるシーズンの終盤だという。最終の需要予測の数字がずれると、シーズンの終盤に商品が足りなくなったり、逆に余りすぎてしまうため、終盤の約一か月間にどれくらいの需要があるのかをしっかりと見極め、過剰在庫のロスや欠品を防がなければならない。このサービスの導入後は、実際に最終在庫は削減傾向にあり、成果が出てきていると実感しているという。また、気象データによるメリットは商品管理にとどまらない。生産量は、生産、物流、工場、営業など複数の部門の合意のもとに計画されるため、それぞれの部門から様々な知見が集まる。これに客観性のある気象データを照らし合わせることで、各部署が納得できる生産計画を実行できるのである。今後は、需要予測の精度をさらに上げるため、気象のデータに加えて、メーカーと小売との情報連携に力を入れていくという。

天候や気温をより正確に把握し、精度の高い需要予測から製造量や発注数を決定できれば、確実にロスの削減につながるだろう。しかし、小売り業、卸売業、製造業が同じデータを共有し、各々の製造や販売計画を共有するところまで、一連の流れで連携することが最も望ましいと考える。

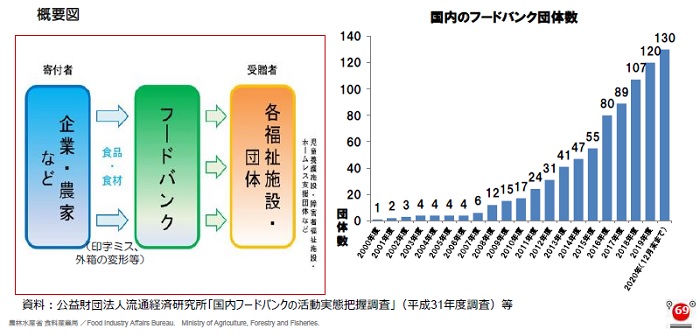

3章 フードバンク

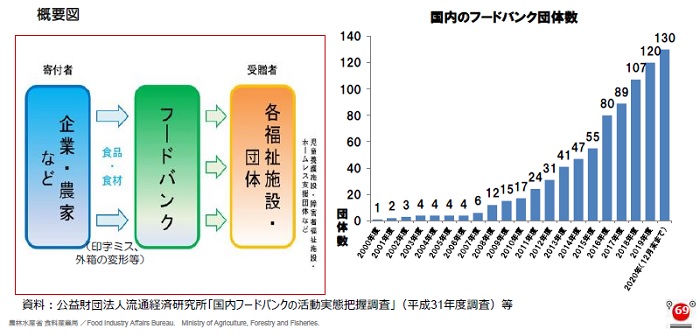

ここまでは、製造業から小売業までのサプライチェーンの流れの中で生み出される食品ロスの削減について述べてきた。商慣習や商品の製造方法など、改善策は様々あるが、商品がエンドユーザーに渡る直前の小売店、飲食店等で食品ロスを完全になくすことは難しい。井出留美氏(2016)によると、この食品ロスを、事業者や個人から引き取り、福祉施設や生活困窮者など、食料品に困っている人に無償で分配する活動やシステム(仕組み)、その活動を行う団体を「フードバンク」と呼ぶ。図7のように、メーカーや小売り店がフードバンクの所有する倉庫に食料を預け、フードバンクを介して食品が個人の手に渡るというシステムである。様々な形態のものがあり、企業がコストを負担する場合も、逆にフードバンクが買い取りに行くケースもある。また、食料を受け取る個人や施設が自ら取りに行くのか、フードバンク側の負担で送るのかは、地域や対象者によって異なり、それぞれに適した方法で臨機応変に行われている。

井出留美氏(2016)によると、世界初のフードバンクは、アメリカで始まった。1960年代後半に、生活困窮者のための無料食堂でボランティアをしていたジョン・ヴァンヘンゲル氏が、スーパーのゴミ箱にまだ十分に食べられる食品が捨てられているのを見つけ、スーパーから了承を得てそれらの食品を寄付したのだという。その後、米国連邦政府がフードバンクを全国各地に設立するために資金を拠出し、18の都市でフードバンクが設立され、ジョン・ヴァンヘンゲル氏により、全国のフードバンクを統合するセカンドハーベストという組織がつくられた。米国、シカゴには世界中のフードバンクをネットワークで結ぶ、「Global FoodBanking Network」(以下、GFN)という組織がある。GFNによると、2019年は44か国で1690万人に食料品が届けられ、この数値は2018年から76%増加したという。日本では、2000年に最初のフードバンクが始まった。ボランティア活動をしていたチャールズ・マクジルトン氏により、セカンドハーベスト・ジャパンが立ち上げられ、2002年に法人化された。セカンドハーベスト・ジャパンは、メーカーや農家、個人などから、まだ十分食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう食品を引き取り、児童養護施設のこどもたちや、DV被害者のためのシェルター、路上生活を強いられている人たちの元へ届けている。

「フードバンク概要図、国内のフードバンク団体数」

図7 出所:農林水産省

図7からもわかる通り、2010年から団体数は大きく伸びてきているが、米国と比べて日本におけるフードバンクの歴史は浅く、普及しているとは言い難い。井出留美氏(2016)によると、日本と米国には大きな違いがあるという。その一つが、米国で扱う食品は賞味期限が切れていても良いとされていることである。ただし、該当する食品を菓子、冷凍食品、缶詰、ソーダ等の保存可能なものに限っている。また、フランスやイタリアでも、賞味期限が切れた食品の寄付は認められている。米国のフードバンクでは、管理栄養士や食品メーカーを退職した人など、食に詳しい人がフードバンクに勤めることも多いため、より厳密に寄付品を取捨選択することができるのだろう。一方、日本では全国40前後のフードバンクのうち、賞味期限が過ぎたものを扱っている団体は無いという。生ものや日持ちしないものはもちろん除かないといけないが、缶詰や乾麺、シリアルなど、食品を限定すれば再利用の幅は間違いなく広がる。とはいえ、食品一つ一つの背景には生産者、製造業者が存在し、「何かあったら責任を取れるのか」とのリスク回避を否定することはできない。また、フードバンクにおける課題は、安全面の問題にとどまらない。受け取る側にも問題委は存在する。次に、ここからは、これまでの日本におけるフードバンクの事例とそれに伴った問題を具体的に見ていきたいと思う。

1.過去の事例と問題点

どのような問題が考えられるか、受給者、供給者の二つの立場に分けて考察しようと思う。

まず、受給者側の抱える問題が顕在化した二つの事例を挙げる。2016年、福岡県ではコンビニから消費期限の迫った食品廃棄を回収し、支援団体やNPOを通して経済的に困窮している家庭の子供へと提供するという取り組みが行われていた。また、大阪府泉大津市は地元のスーパーと協定し、余ったものを寄付してもらい、市から貧困家庭に提供する、という活動が行われた。この二つの事例では、家庭で作ったものではなく、加工食品を毎日の子供のごはんの主食にしてよいのか、という栄養面の問題、売れ残りをもらうことでプライドが傷つくのではないかという精神面の問題が浮上した。もちろん、栄養バランスの取れた食事を一日三食提供することができるのか、という声もあがるが、受け取る側の気持ちの問題は無視できないと思う。

次に、企業側の問題を考える。フードバンクの形態にもよるが、フードバンクに提供するよりも廃棄の方が費用が安く済むこともあるそうだ。このコストの問題は、企業が寄付よりも廃棄を選んでしまう要因にもなり得るが、2018年に税制優遇制度が成立しており、これに関しては次節で紹介する。そして、何よりも大きな壁となるのは、衛生面での問題ではないだろうか。廃棄予定の食品が一度手元を離れ、フードバンクの団体の元へ渡れば、どのようにどれくらいの期間保存されるのかわからない。何らかの衛生上の問題が起きれば、責任を取らなけらばならなくなる可能性を危惧している企業も多いと思われる。この問題に関しては、米国では「善きサマリア人の法」という免責制度が存在するが、日本には該当する整備は無い。この制度は、寄付食品により万一事故が起きた場合でも、意図せざる事故であり、また、善意の行為によるものであれば、寄付者に責任を問わないとする制度だ。このように、企業を守ることのできる環境が日本にはない。たしかにコスト面に関しては、一歩前進したように見えるが、安全衛生面の問題に関しても、制度が必要だと考える。

2.日本の税制優遇制度

2018年12月19日、国税庁と農林水産省より、「一定の条件のもと、経費として全額損金算入を認める旨」が発表され、フードバンク等の組織へ食料品を寄贈・提供した場合の法人税法上の取り扱いが改変された。それまで、廃棄の方が税務上有利だからと、寄付より廃棄を選ぶ傾向があったが、経費として全額算入できることで節税に繋がり、より廃棄よりも寄付を選びやすくなる。寄付先は、フードバンクに限らず、子ども食堂やこども宅食など、食品ロスを、食料が必要な組織や個人に提供している活動であれば対象となる。また、全額損金算入が認められるためには、フードバンクへ寄附した食品が、「食品ロス削減のためである」ということ、社外から見て、提供した食品が目的以外に使われないことが担保されることの二点が確実である必要がある。フードバンク側として気をつけなけらばならないのは、有償で売って活動資金に充てるという場合、「物品販売業」に該当する可能性があり、法人税の申告納税義務があるということだ。

2019年1月15日には、この税制変更に関して「フードバンク活動と支援税制に関する緊急説明会」が開催されている。井出留美氏(2019)によると、政策提言に携わる認定NPO法人「シード」は、25年ほど前からこの税制変更を要請しており、10年越しで実現されたのだという。この会議において、食品関連事業者側からは、「フードバンクから横領や不適切な廃棄をされないか不安」「衛生管理の規定を設けていないフードバンクへ提供するのは不安」などの声があがっていた。これに対しては、2016年に公表され、2018年に改正が行われた「フードバンク活動の手引き」が存在する。この手引きでは、食品の提供、譲渡における原則をはじめとし、転売の禁止や関係者間のルール作り、情報の記録・伝達についてが規定されている。

費用の問題の他にも、衛生問題に伴う責任問題をはじめ、懸念材料は多々ある。しかし、10年越しで実現した税制変更であり、特に企業側にとっての大きな壁であるコストの問題に応じられたことはとても大きな前進だと思う。

3.フードドライブ

フードバンクの一部に、前述した問題を回避できる「フードドライブ」という取り組みが存在する。これは家庭で手を付けていない食料を捨てずに持ち寄り、個人や福祉施設へ寄付する取り組みだ。フードバンクが主体になっているものが多く、大きな違いは見られないように思える。しかし、家庭で使わないものを対象にしているため、必ずしも”余りもの”ではないこと、また、スーパーのお惣菜やいわゆるコンビニ弁当はほぼ対象にならないため、上述した二つの問題に触れることも少ないのではないだろうか。このフードドライブの事例をいくつか紹介したい。

- 生活協同組合パルシステム

毎週、組合員のもとへ車で個別配送すると同時に家庭で出た余剰食品の回収を行う。回収した食品はその県のフードバンクへ提供している。

- 海外のスーパーマーケット

出入り口に設置したボックスに買い物客が自宅から持ってきた余剰食品を投入してもらう。それをフードバンクが引き取り、個人や施設への支援として活用する。

- おてらおやつくらぶ

これはフードバンクによる仲介はなく、支援団体がその役割を果たしている。支援団体がおてらおやつくらぶにひとり親世帯の子供の数や住所を紹介し、お寺と最寄りの支援情報を共有する。得た情報を頼りにお寺はお供え物の食べ物が悪くなる前に仏さまからの“おさがり”として頂き、全国のひとり親世帯を支援する団体と協力して「おすそわけ」をする、という仕組みだ。全国で447の寺院が協力しており、一歩引いて支援団体を後ろからサポートするのがスタンスだそうだ。

4章 食品リサイクル(肥飼料化)

ここまでは、専ら可食部である食品ロスの削減について考察してきた。食べられるにもかかわらず食品が廃棄されてしまう現状がある限り、食品ロスの削減に国を挙げて取り組まなければならない。しかし、食料品を生産する過程で排出される食品廃棄物をゼロにすることは難しい。そのため、食品ロスの発生の抑制や、寄付品としての再利用だけでなく、廃棄物を資源として循環させることも、「廃棄」という考えからの脱却には欠かせないと考える。この章からは、食品ロスも含めた食品廃棄物の再生利用について、様々な手段や問題について考察したいと思う。

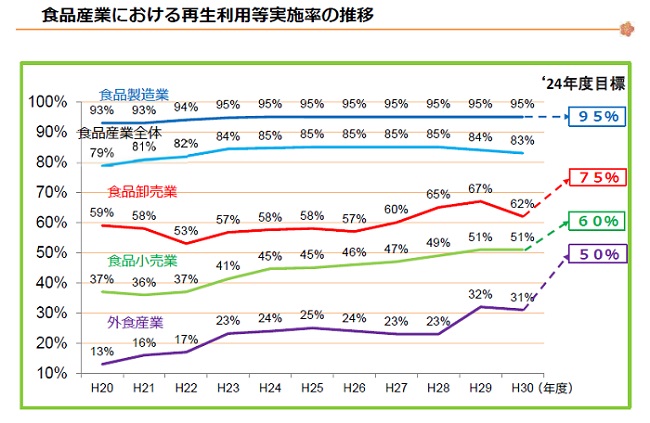

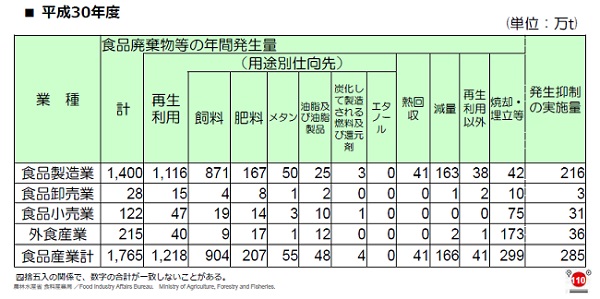

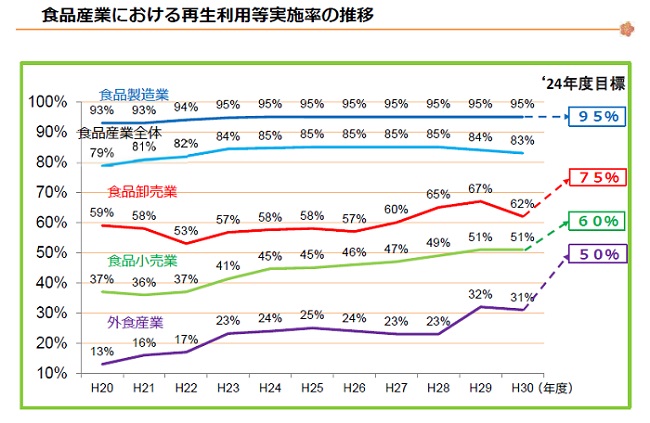

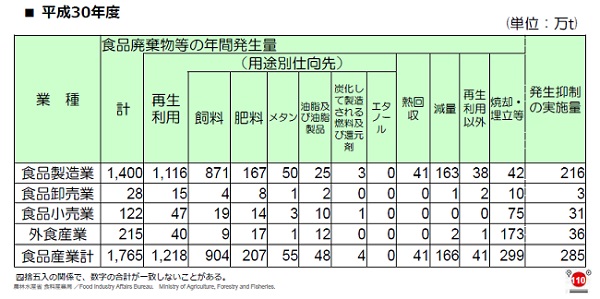

農林水産省によると、「食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進する」として、食品リサイクル法が制定されている。この食品リサイクル法は、食品廃棄物の再生利用を計画的且つ総合的に推進するため、およそ5年ごとに基本方針を設定することとされている。その中で、食品関連事業者ごとの再生利用等の実施率の目標、発生抑制の目標に関しては具体的な数値が定められる。前者に関しては、事業者に対して個別に義務付けるものではなく、その業種全体での達成を目指す目標である。令和元年7月12日に公表された新たな基本方針では、2024年度(令和6年度)までに業種全体で食品製造業は95%、食品卸売業は75%、食品小売業は60%、外食産業は50%を達成するよう目標が設定されている。また、再生利用等の優先順位についても定められている。まず、再生利用よりも先に食品廃棄物の発生抑制に優先して取り組み、そのうえで再生利用を実施すること、さらに、再生利用の方法に関しては、飼料化、肥料化、その他という順で優先順位が明確化されている。具体的な措置としては、特に多量の食品廃棄物を発生させる事業者に、都道府県ごとの発生量を国に報告することを義務付けたこと、また、国は地域の再生利用事業者を把握し、地方公共団体を含めた関係主体の連携した再生利用を促進することなどがある。特に地域に的を当てることで、小規模な事業者が多数点在する、食品流通の川下のリサイクルをより加速化させ、地域毎における食品廃棄物の発生状況を把握することを狙いとしている。

以上の通りが、国が基本方針として掲げている内容である。しかし、実際の現場では、製造業から小売り業、外食産業まで様々な関係者が関わるため、サプライチェーンの中で食品リサイクルを円滑に進めることはそう簡単ではない。廃棄物の肥飼料化による食品リサイクルを中心に、先行事例も交えつつ、現状について考察していきたい。

1.食品リサイクルの現状

食品廃棄物は、食品流通の川下に至るほど分別が難しくなる。図8からわかるように、川上となる食品製造業における実施率は高い一方、卸売業、小売業、外食産業の順に末端に寄るほど実施率は低下している。特に、外食産業は目標に対して再生利用実施率が目立って低い。これは、外食産業における食品廃棄物の多くを占めるのが食べ残しであるため、例えば製造過程において廃棄される規格外商品などと比べ、衛生面からも再生利用が難しい、という実態がある。そのため、外食産業の再生利用方法としては、家畜のえさとなる飼料化よりも肥料化の方が実施率が高い。

「食品産業における再生利用等実施率の推移」

図8 出所:農林水産省

また、基本方針では、発生抑制を優先したうえでの再生利用と定められているが、全業種に共通して、再生利用の実施率に対し、発生抑制の実施率が著しく低い、ということが図9から見て取れる。たしかに、食品ロスにあたらない不可食部に関しては再生利用の道しかない。例えば魚を調理・加工する際に発生する魚腸骨は不可食部であり、人間が魚を食べる限りその発生量をゼロにするのは不可能である。また、外食産業における食べ残しの発生抑制に関しては、食べ切れる量の注文を客にお願いしたり、メニューによっては少な目サイズを設けるなど、店ごとの努力が必要になる。しかし、製造業から小売りまでのサプライチェーンの中で食品廃棄の発生抑制を行うことはある程度可能なはずである。例えば商習慣の見直しはまさにこれにあたる。製造業における発生抑制の方法を検討すべきではないだろうか。

「食品産業における食品リサイクルの現状」

図9 出所:農林水産省

2.食品リサイクルの先行事例

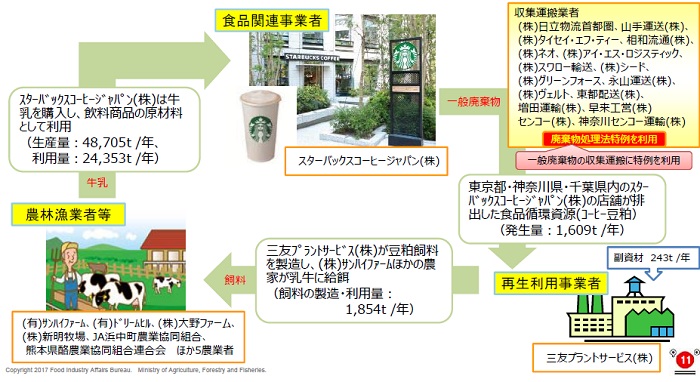

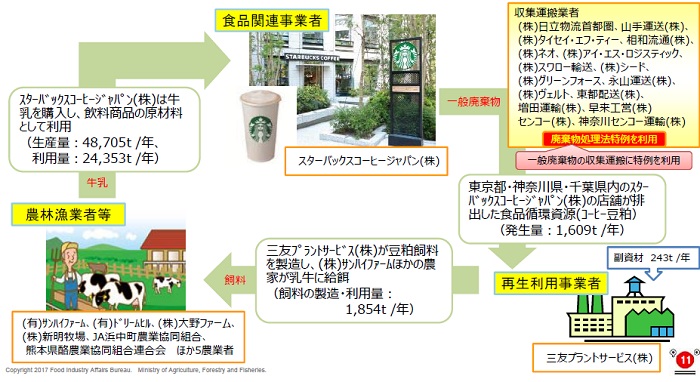

農林水産省によると、食品事業者から排出される食品廃棄物から作る肥飼料等で生産された農畜水産物等を、その事業者等が販売する仕組みを「食品リサイクル・ループ」という。ここまで見てきた商慣習にまつわる問題と対策は、主に製造業、物流、小売業におけるものであった。商慣習により発生する食品廃棄は、可食部である「食品ロス」にあたるため、ルールの見直しにより廃棄を削減することは可能である。しかし、小売業や外食産業で排出された食品廃棄物には、可食部だけでなく、食べ残しや販売できなくなったものも含むため、廃棄を未然に防ぐということがより困難である。そこで、食品関連業者、リサイクル業者、農業者の三者が連携することで、食品廃棄物を「食品循環資源」として回収する取り組みが行われている。この取り組みは、可食部である「食品ロス」の削減というよりも、食品廃棄物の再生利用に当たるが、食品の廃棄という考え方自体を改めなければならないと考えると、導入する価値は十分にあると考える。

リサイクルループの具体的な流れとしては、まず、小売、外食産業によって排出された廃棄物をリサイクル業者が回収する。そこで再生利用して作られた飼料や肥料は農業者の手に渡り、生産された農産物を巡り巡って小売、外食産業で扱うという一連の動きになっている。図10は、スターバックスコーヒージャパンの関東の店舗における一例である。この事例では、各店舗から排出されるコーヒー豆粕を、一般の配送業者により収集運搬し、再生利用事業者の元へ届ける。そこで製造された豆粕飼料が農家に渡り、スターバックスコーヒージャパンが牛乳を購入し、飲料商品の原材料として利用する、という流れになっている。とても効率的に思えるが、しかし、農林水産省によると、国からの認定を得た食品リサイクルループは、令和元年10月30日時点で、50件とされている。内訳は、飼料化が19件、肥料化が31件である。まだ発展途上にある政策ではあるが、スターバックスジャパンの他、山崎製パン株式会社、イオンリテール株式会社、株式会社ファミリーマートなど、大手企業も参入している。ここで見たリサイクルループは、肥料化、飼料化に限ったものであるが、同じように、食品関連業者とリサイクル事業者が連携してループを作り、食品廃棄物をエネルギー利用し資源として循環させる動きもある。これに関しては、次章で考察する。

「スターバックスコーヒージャパン(株)ほかによる再生利用事業計画」

図10 出所:農林水産省

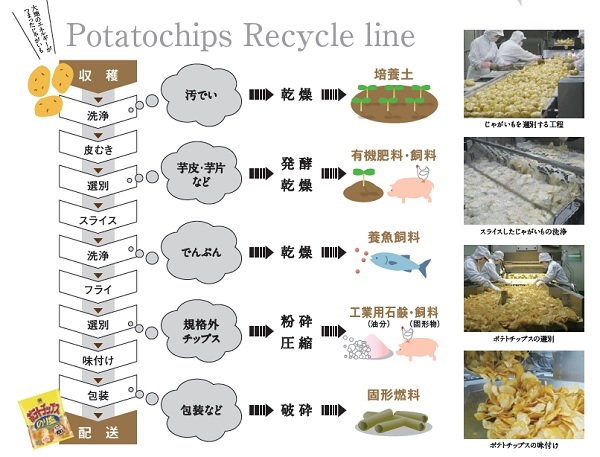

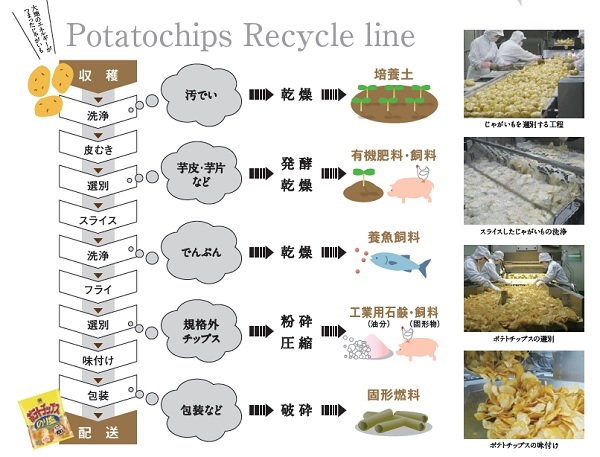

上記のリサイクルループは、複数の企業が連携して成り立つ取り組みであったが、企業内で完結する形の食品リサイクルも存在する。株式会社湖池屋は、SDGsの目標12番、「つくる責任つかう責任」を達成すべく、持続可能な自然環境の保全のため、省エネルギー、省資源、廃棄物削減、容器包装改善など、様々な取り組みによって環境負荷の低減に努めている。廃棄物の発生抑制を中期目標として掲げ、方策として、生産ロスの削減、返品の削減を挙げており、湖池屋の各工場(関東工場、関東第二工場、京都工場)では、どうしてもリサイクルできない石などを除き、発生した食品廃棄物等のリサイクルを行っている。2013年から2017年にかけての再生率は97~99%と、高水準を維持していた。具体的には図11のように、製造過程の中で廃棄物が出る全てのポイントにおいてリサイクルを行うというものである。製品が完成してから、最終段階で廃棄された食品廃棄物をリサイクルに回すことは、様々な製造工程を踏んでいるために分別が難しい。しかし、工程ででその都度再生利用として廃棄物を回すことで、より管理がしやすいのではないだろうか。

「ポテトチップスができるまでとリサイクル」

図11 出所:株式会社湖池屋

また、焼酎の副産物である焼酎粕や芋くずをリサイクルする、国内最大級の設備を有するメーカーも存在する。霧島酒造株式会社によると、焼酎粕や芋くずからバイオガス(メタンガス)を生み出し、焼酎製造工場の燃料として利用するほか、焼酎粕の一部を堆肥などとして有効利用することで、ゼロエミッション(廃棄物ゼロ)を達成している。特に、副産物の焼酎粕は、エネルギー、堆肥を生み出し、豊富な栄養成分(たんぱく質、繊維、有機酸など)もバランスよく含むという。脱水して堆肥化し、地域の畑へ活かすだけでなく、焼酎かすを使用したパンなども販売している。さらに、次章で述べる廃棄物によるエネルギー利用も行われており、1日約850トンの焼酎粕から、約34,000立方メートルのバイオガスを生成しており、これは約22,000世帯分の電力(一般家庭で1日に使用する電気エネルギー)に相当するという。

株式会社ハチバンにおいても、食品工場から排出された生ごみは、飼料化、肥料化、メタン化することで再生利用されている。さらに、再生利用だけでなく、店舗にて発生した生ごみに関しては、脱水をすることで減量政策を実施している。具体的には、残飯、期限切れ品、仕込みの際の廃棄物は脱水用のごみ箱に集められ、落し蓋、重石により水切りすることで、廃棄物の軽量化を目指している。また、本社工場にてキャベツをあらかじめ北半球と南半球に分けて切っておくことで、北半球の葉の部分は切られた状態でそのまま店舗で利用し、南半球の芯の部分はキャベツの形が残らない餃子などに使うという、カットキャベツを導入した。たしかに工場に野菜くずが集中することによる、処理費用の拡大は課題であるが、店舗で発生する生ごみを削減するだけでなく、食べられる部分を最大限活用することは、食品ロスの削減にも繋がっている。このように、再生利用だけでなく発生抑制にも着目した対策を行っている点は、大きな特徴だといえる。

これらの取り組みは、リサイクルループとは異なり、製造過程で排出された食品廃棄物を、自社内で再生利用に回すという形である。リサイクルループと比べ、地理的な問題も生じにくく、連携も取りやすい。また、衛生等の問題も、他の事業者との関りが少ない分、企業もより安心して取り組みやすいのではないだろうか。自社内で食品リサイクルを行うには、ノウハウだけでなく、資本や敷地も不可欠であるため、企業規模や周囲の事業者の環境に合わせ、その企業に適した食品リサイクルの手段を選択することが重要だと考える。

5章 食品リサイクル(エネルギー利用)

前章では、食品廃棄物による肥飼料化について述べた。先に見た通り、再生利用の優先順位は、飼料化、肥料化、その他という順で明確化されている。しかし、肥飼料化には廃棄物の分別が必要となるため、特に家畜の口に入る肥料に還元するためには安全管理等の負担も大きくなる。また、肥料や飼料として、全国に点在している農家の元へ還元する際には、地理的な問題も伴うことが多い。こうした衛生問題や運搬の際のアクセスの問題が軽減できる手段として、エネルギー利用が存在する。食品リサイクルの優先順位としては下位に位置するが、食品の製造工程において廃棄物の排出は避けられない。循環型社会に近づく手段の一つとしては、挑戦する価値のある取り組みだと考える。ここからは、主にバイオガス利用に焦点を当て、概要と現状を踏まえ、先行事例を参照しつつ、社会に仕組みとして導入できる方法がないか、考察していきたい。

1.食品廃棄物によるバイオガス発電

近年、食品廃棄物のリサイクル方法の一つとして、メタン発酵によりバイオガスを生成(メタン化)し、電気・熱にエネルギー利用する取り組みが進められている。農林水産省によると、「メタン発酵」とは、家畜排せつ物、食品廃棄物、農作物残さなどを原料として、微生物を利用し、メタンを主体とした「バイオガス」を生成する技術のことをいう。生成されたバイオガスでガスエンジン発電機を回し、熱や電機を発生させることでエネルギー利用できるという仕組みである。この仕組みを「バイオガス発電」と呼ぶ。。

食品廃棄物は、動植物に由来する「バイオマス」に位置づけられ、数ある他のバイオマスと比べても、食品廃棄物は特にバイオガス発生量が多くメタン化に向いている。メタン化することで、外食産業を悩ます食べ残しのように肥料化や飼料化に向かない食品廃棄物でも有効活用することができる。ただ、燃料の安定調達(原料となる生ごみ等の収集方法)が成功のポイントとなる。また、発酵残渣である消化液を肥料として地域の農地に還元することができるが、利用できない場合は処理が必要となり、その分のコストがかかる。さらに、バイオガス発電はどこでも行えるわけではない。農林水産省によると、最も多くのメタンガス化施設を有するのは、北海道の8件であり、その次が5件の新潟県である。人やモノが密集する都会では設置できる件数に限りがあることは言うまでもないが、田舎だからといって必ず設置されているわけではなく、一つも施設を有していない県も存在する。特に、四国、中国地方に関しては、岡山県、山口県、香川県に一つずつしか存在しない。また、広い土地があるだけでは十分ではなく、配電の問題もクリアしなければならない。以上のように、越えなければならない壁が多いことが、日本でなかなか普及しない要因であると考える。

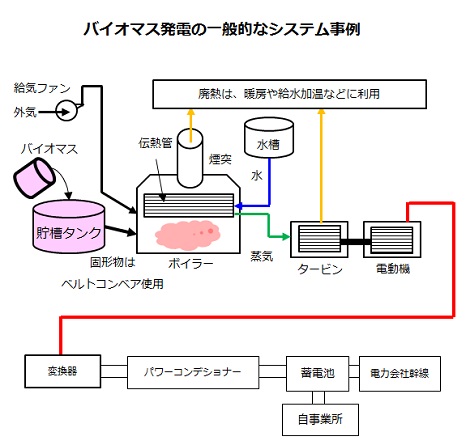

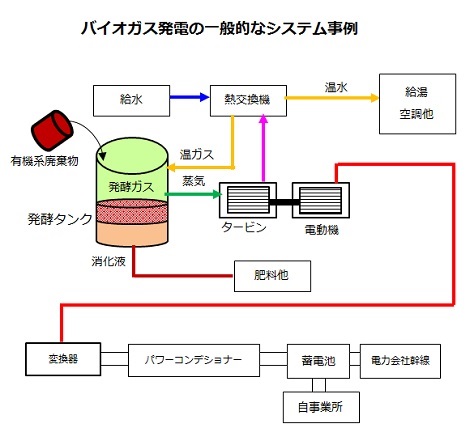

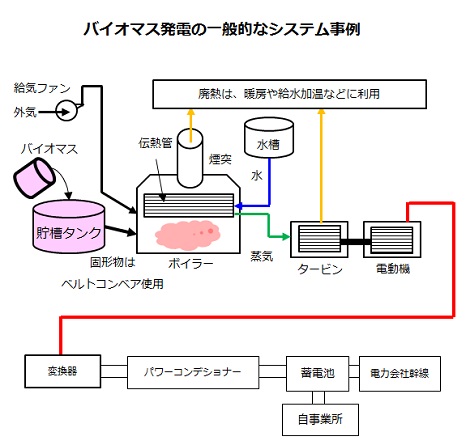

農林水産省や環境省で、食品廃棄物のエネルギー利用として紹介されている事例の多くはバイオガス発電であるが、これとは別に、「バイオマス発電」という発電方法も存在する。一般的にバイオマス発電とは、図12のように、ボイラーにバイオマス燃料を燃焼することで高圧の蒸気を発生させ、その蒸気を使用してタービンを回転、電動機を介して電力発電させるシステムを指す。石油・石炭・天然ガスなど火力発電の燃料がバイオマス燃料に置き換わったようなイメージである。カロリーを含んだ廃棄物や木材(間伐材・廃材など)が燃料となる。

「バイオマス発電の一般的なシステム事例」

図12 出所:株式会社オオスミ

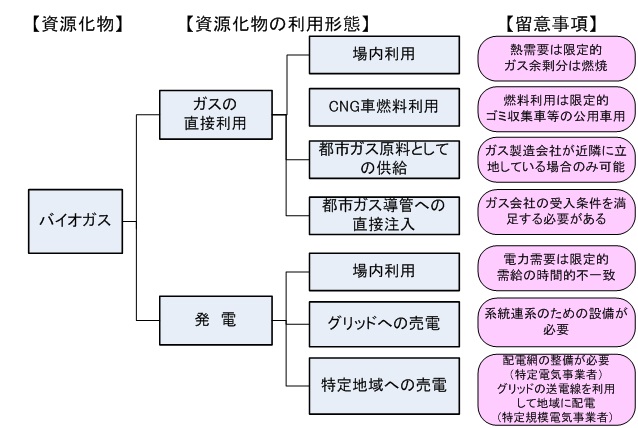

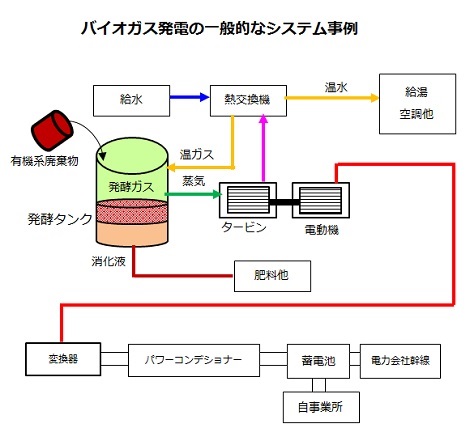

これに対して、バイオガス発電とは、図13のように、有機系廃棄物を発酵処理し、バイオガスと液体肥料(以下液肥)を生成する。このガスを直接燃焼し、発生する熱を利用して蒸気でタービンを回し発電する仕組みである。

「バイオガス発電の一般的なシステム事例」

図13 出所:株式会社オオスミ

両者の違いは、発電の熱源に見て取れる。バイオマス発電で熱源となるのは、廃棄物を燃焼させたときに発生する蒸気であり、一方、バイオガス発電で熱源となるのは、廃棄物を発酵処理し生成させたガスとなる。バイオマス発電も、バイオガス発電と同じく、質・量・価格ともに安定調達できることが成功のポイントとなる。加えて、含水率を下げることと、原料によって異なる発熱量をいかに安定させるかが重要となる。

再生利用の優先順位としては、飼料化、肥料化、メタン化という順であるため、あくまで肥飼料化できない廃棄物の利用方法として考えなければならないが、もっと有効活用できれば外食産業含め、再生利用実施率を伸ばすことができるのではないだろうか。

2.環境への影響

バイオガスはカーボンニュートラルにより二酸化炭素の排出量が少ないバイオ燃料として位置づけられる。カーボンニュートラルとは、ライフサイクルにおける二酸化炭素の排出と吸収がプラスマイナスゼロになるものであり、そのため地球温暖化対策の一つと考えられている。また、生ごみだけでなく、複数種が混ざった状態でも原料になり得るため、リサイクル技術としては長所となる。しかし、この利点がマイナスに作用する可能性に留意しなければならない。

2014年のSuominenらの研究で、バイオガスの発酵液の中の固形物は、ポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDEs)の濃度が高いと指摘された。PBDEsの一部は残留性有機汚染物質呼ばれ、分解されにくく生物の体内に蓄積されやすいため、人や生態系に有害性を与える可能性があるとされる。そのため、ストックホルム条約でその製造、使用が禁止されている。

有害性が懸念される化学物質や、エネルギー利用を阻害する物質が入ってくる可能性に留意しなければならなず、PBDEsの発酵液やバイオガス中の濃度を把握して環境への排出量を低減する対策を検討する必要がある。しかし、メタン発酵における環境汚染物質の挙動に関する研究例は少なく、速やかに対策を検討することが難しい状況だ。複数種が混ざったゴミを原料とするのではなく、可能な限りゴミの分別を行ったうえで発電に利用できるようなサイクルを導入する必要があるだろう。

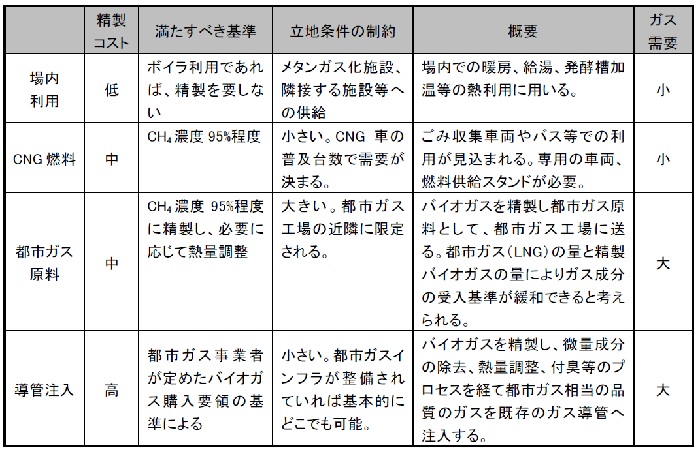

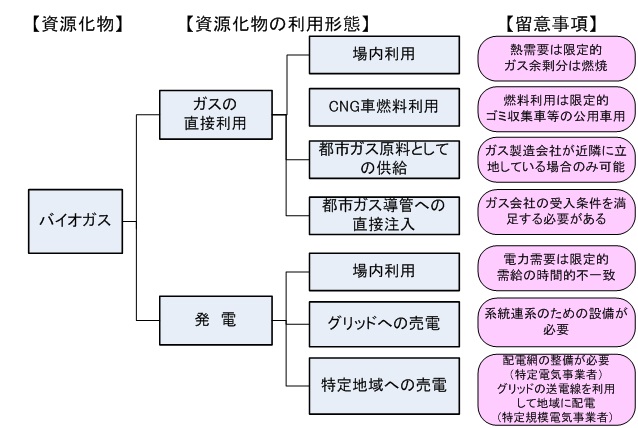

3.バイオガス利用方法の詳細

バイオガスのエネルギー利用について、どのような方法があるか、また、それぞれのメリット・デメリット等の詳細をみていく。図14の通り、ガスの直接利用と発電との二つに大きく分かれる。前者に関しては、さらに四つの方法に分かれる。場内利用(給湯、暖房、発酵槽加湿等)、都市ガス原料としての供給、CNG車燃料利用、都市ガス導管への直接注入等の方法の四つである。後者の発電による電力の利用方法は、場内利用、グリッド(一般電気事業者)への売電、電気事業者として特定地域に売電する方法の三つが主となっている。

「バイオガスの利用方法」

図14 出所:環境省

次に、それぞれの利用方法についてどのようなメリット、デメリットが存在するのか、より詳細にみていく。環境省が発表している、地方自治体に向けた廃棄物系バイオマス利用のための基本情報をまとめた「廃棄物系バイオマス利活用導入マニュアル」を参照した。

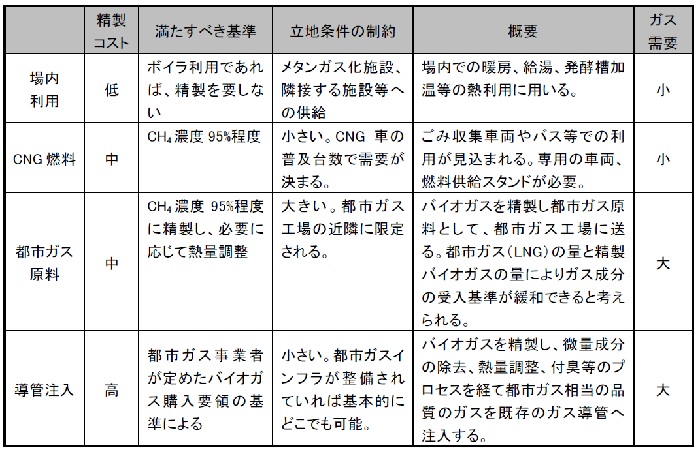

「バイオガスの利用用途の概要と特徴」

図15 出所:環境省

図15の通り、精製コストが低い場内利用は、ガス需要も小さく、反対に精製コストの高い都市ガスの導管注入はガス需要が大きい。立地条件の制約は、ガス需要の大きい都市ガス原料が最も大きい。以上のことから、理想的な利用方法はガス需要の大きい都市ガス原料や、都市ガスの導管注入だと思われるが、その一方で都市ガス原料は立地条件の制約が大きく、導管注入はコストが高く、それぞれ大きなハードルがあることがわかる。場内利用であれば、コストも低く、メタンガス化施設周辺に一定の土地が確保できれば立地条件はクリアできる。しかし、エネルギー資源不足の問題に直面している今、施設内の域を出て、メインのエネルギー源として利用できるようになることを目標とすべきではないだろうか。

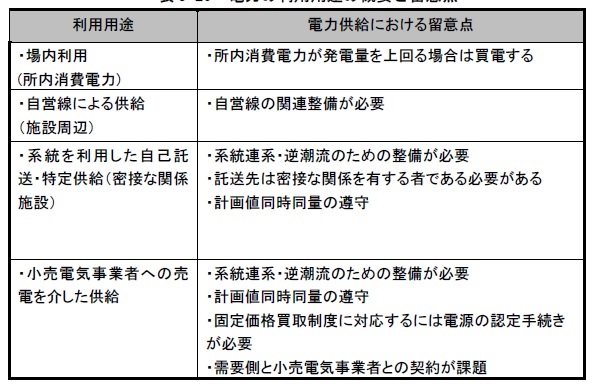

次に、発電による電力利用を詳細にみていく。こちらも、環境省の「廃棄物系バイオマス利活用導入マニュアル」を参照した。

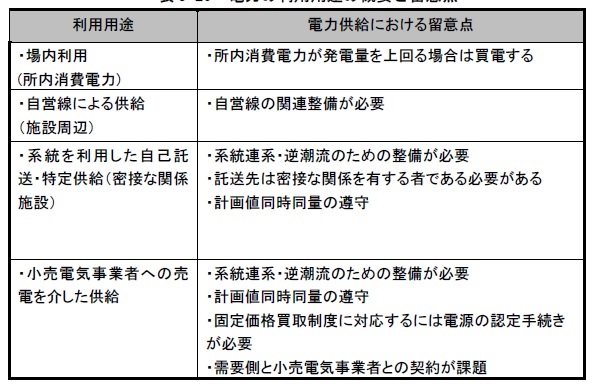

「電力の利用用途の概要と留意点」

図16 出所:環境省

図16からわかる通り、系統を利用する場合、整備が必要となり、施設周辺の送配電網の状況によっては、接続そのものや供給量に制約がかかる場合がある。そのため、事前に送配電事業者に確認を取る必要がり、施設の場所によっては利用できないことも考えられる。また、供給量も事前に計画した通りの供給が要求されるなど、自由が利きにくいといえるだろう。制約の問題から考えると、場内利用が最も融通が利きやすく、供給先の選択肢を広げるほど手続きやそれに伴う留意点が増えると考えられる。

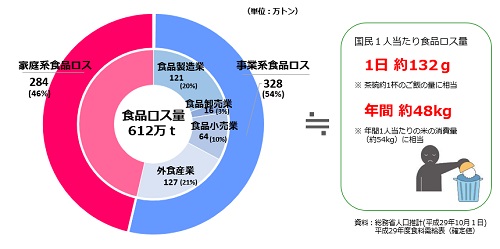

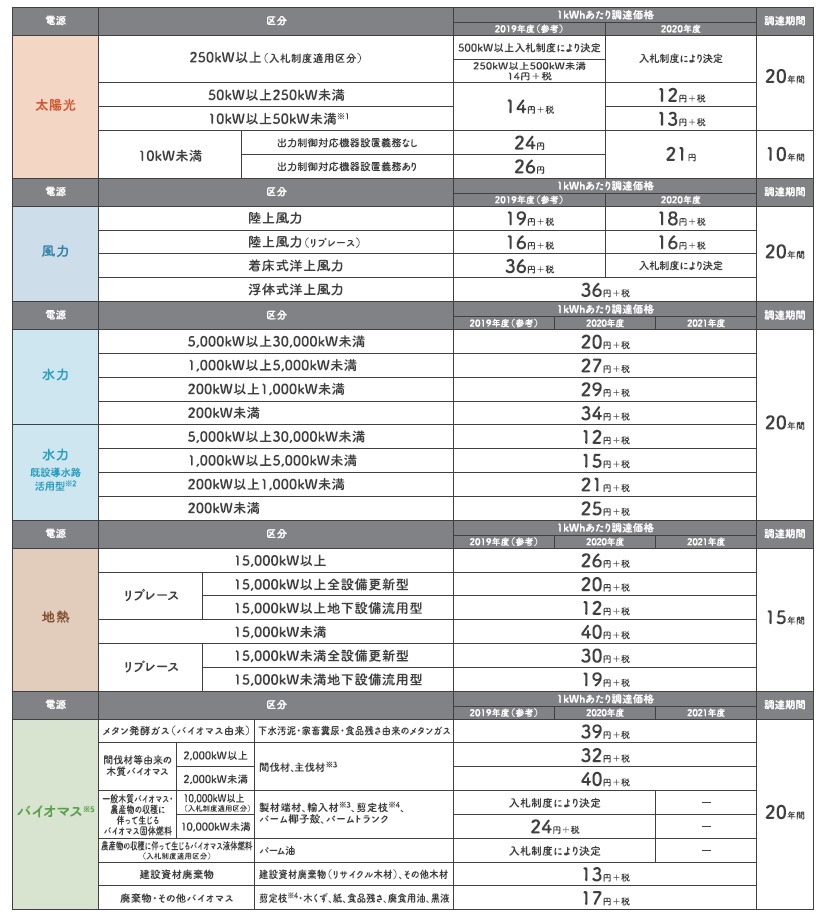

4.固定価格買取制度

発電設備の建設コストが高い再生可能エネルギーの普及を促すための補助制度として、日本では「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」という電力売買の仕組みが導入されている。再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束するという制度である。電気の利用者から賦課金を集め、電力会社の買取費用の一部に充てることにより、依然としてコストが高い再生可能エネルギーの導入を支えている。

この賦課金は、電気利用者全員が納めているものであり、毎月支払う電気料金の一部となっている。図17によると、メタン発酵ガス発電の場合、2021年度に発電事業計画の認定を受けると、39円/kWh(税抜)で、20年間売電できることが決まっている。買取価格がほかの再生可能エネルギーと比べて高いことも大きな強みではないだろうか。バイオマス燃料の場合は17円/kWh(税抜)と設定されているため、国に頼らず民間で実現させることを考えると、バイオマス発電ではなくバイオガス発電が望ましい。

「2020年度以降の調達価格と調達期間」

図17 出所:経済産業省

5.バイオガス発電の先行事例

最後に、バイオガス発電による食品廃棄物の再生利用の事例を三つ紹介する。初めの二つは、国による支援を活用した事例である。先述した通り、バイオガス発電には莫大なコストがかかり、元々資本や土地、技術やネットワークを有している団体、企業でなければ導入は難しいのが現状だと考える。そのため、現時点で存在する国による交付金や実証事例を用いた施策を参照した。三つめに紹介するものは、他の二事例と異なり、補助金等の支援を利用しない完全民間出資による事例である。国が後ろ盾となる事業と、民営により回す事業では、どのような違いがあり、また、どちらが政策としては望ましいのか、考察した。

1.社会資本整備総合交付金を活用した事例

豊橋市バイオマス利活用センターでは、図18のように、地域バイオマスである下水汚泥、生ごみ等を市内最大の下水処理場に集約し、メタン発酵によってバイオガスを生成している。生成されたバイオガスはガス発電のエネルギーとして利用するほか、発酵後に残った汚泥は炭化燃料に加工しエネルギー利用されている。

「豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業」

図18 出所:経済産業省

豊橋市は園国でも有数のキャベツ生産地であるため、下水処理場で生成した乾燥汚泥は、全てキャベツ農家の土壌改良に利用されていた。しかし、農家の後継者不足から乾燥汚泥を全て農家で利用することに懸念があり、持続可能な利活用方法を模索していた。一方、し尿、生ごみ等の可燃ごみは、市内唯一の廃棄物中間処理施設である資源化センターで集約処理を行っていたが、施設の老朽化や焼却炉の更新時期も迫っていたことから、可燃ごみを合理的に処理する手法が検討されていた。そこで、2011年度に国交省の「先導的官民連携支援事業」を活用し、複合バイオマスのメタン発酵処理、バイオガスの利活用事業の導入を検討し、下水汚泥単独の利用よりも複合バイオマスの方が費用対効果が高いことを確認して事業に着手した。この施策により、交付金の目的である”生活環境の保全”や、”住生活の安定確保及び向上”が図られた。その他にも三つの事業効果が得られている。一つ目は、複合バイオマスの100%エネルギー化である。バイオガス発電と炭化燃料で複合バイオマスを100%エネルギー化することに成功した。二つ目は、二酸化炭素削減による地球温暖化防止対策である。バイオマスの利活用により二酸化炭素排出量が削減され、年間で杉の木やく100マン本文の植樹効果を生み出すことができた。三つめは、財政負担の軽減である。交付金の利用、既存施設の規模縮小等により、20年間で120億円市全体の財政負担が軽減された。

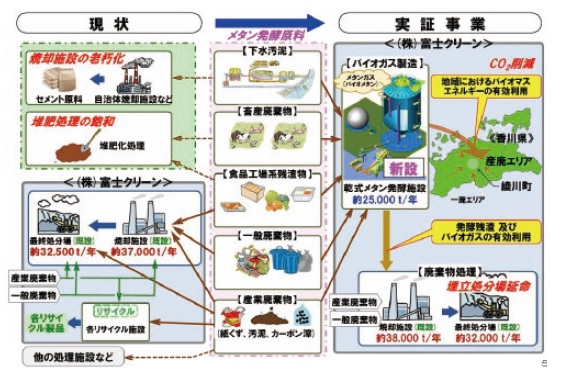

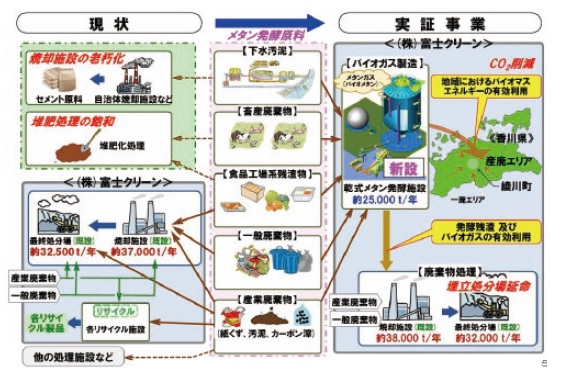

2.バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業を利用した事例

産業廃棄物処理業を営む株式会社富士クリーンは、乾式メタン発酵技術を有する粟田工業株式会社の協力を得て実証事業に取り組んでいる。図19で示されているモデルのように、メタン発酵原料となる廃棄物によりバイオガスを生成し、その他の廃棄物処理のためにこれを熱源として使用するサイクルの構築を目指している。これにより、焼却処理施設で使用する燃料の高騰、人口減少による廃棄物の減少(売り上げの減少)、産業廃棄物事業に対する悪いイメージの払拭を試みている。また、周辺地域の自治体では焼却施設の老朽化や温暖化対策が、食品製造業では多量な食品廃棄物の適性処理が、再生事業者では堆肥処理の飽和・再生利用率の停滞が問題となっていたため、これらの課題解決も視野に入れている。

「乾式メタン発酵技術を用いた廃棄物処理モデル」

図19 出所:経済産業省

しかし、事業実施に向けて、必要十分な原料の確保、エネルギー供給の工夫、事業経済性の向上という三つ課題があった。原料調達に関しては、一般廃棄物に加え、食品廃棄物・ 畜産廃棄物・下水汚泥・紙ごみ・難処理古紙等、多様な産業廃棄物を対象にすることとし、県内での40年の操業 実績を活かすことで事業経済性の向上に資する必要量確保のメドが立っているという。 エネルギー供給における工夫としては、蒸気や発電の一部を施設の水処理施設に回し、発酵残渣は季節の焼却施設の補助燃料として利用するなど、少しでも無駄になる部分を減らし、利活用することで補う方針を取っている。事業の成果としては、廃棄物とされていたものを資源化することによるリサイクル率の向上、バイオマスエネルギーの導入による再生可能エネルギーの電源構成比率向上に寄与できることが挙げられる。他にも、二酸化炭素排出量に関しては、香川県全体の排出量約1千万トンに対し0.1%の削減に貢献できる。

3.東京都羽村市の都市型バイオガス発電

2020年8月19日、日本アジア投資(東京都千代田区)は、投資先の西東京リサイクルセンター(NRC/東京都羽村市)が産業廃棄物処分業許可を取得し、食品リサイクル事業を開始したと発表した。NRCは、バイオガスプラント関連事業を手がけるアーキアエナジー(東京都港区)の子会社である。この事業では、羽村市の協力のもと、食品リサイクルループの1つのモデルケースとなることを目指し、主に食品・飲料工場などから排出される食品残渣等の廃棄物処理施設とバイオガス発電施設を運営する。同プラントの食品廃棄物の処理量は日量80t、発電機出力は1,100kW。処理する食品残渣等はすべて近隣・東京都内から受け入れ、発電機を24時間稼働し、年間770万kWh(一般家庭約2,100世帯分相当)の電力を供給することができるという。生成された電力は、東京電力エナジーパートナーに売電される。今回、NRCが産業廃棄物処分業許可を取得したことで、食品関連事業者から対価を得て廃棄物を受け入れることが可能となった。NRCは食品廃棄物を受け入れ、メタン発酵を用いて食品廃棄物を80%程度減容し、その過程でバイオガス(メタンガス)を生成する。生成されたバイオガスは、再生可能エネルギーとして羽村バイオガス発電所において発電に利用する。

アーキアエナジーによると、同事業では補助金等を一切使っておらず、全額民間資金による完全なプロジェクト・ファイナンス方式で資金調達をしていることが特徴である。三井住友ファイナンス&リース(東京都千代田区)は総事業費35億円のうち22億円分に相当する設備について契約を締結している。また、日本アジア投資は、今後もNRCを支援し、サステイナブルな社会の実現に向けたソリューションを提供していくという姿勢を示している。上述した二つの事例と異なり、全額民間資金による事業であるため、より長期的に継続できる運営が期待できるのではないだろうか。アーキアエナジーは、すでに中部地区でプラント建設に向けの資金調達中であり、2022年に稼働を予定している。並行して関東首都圏地区でも新たなプラント建設に向けプロジェクト・ファイナンス方式での資金調達を計画中であるという。

生ごみの排出量、電力の需要ともに人が密集する都市部では地方よりも高いことを考えると、こうした都市型のリサイクルループは今後さらに必要となってくる。また、先に挙げた交付金や地域自立実証化事業を利用した事例は、国の支援を前提としているため、社会に仕組みとして導入するには限界があるのではないかと考えた。政策提言に際しては、国に頼らず、民間の事業として継続できるような、羽村市の事例を参考にしたいと考えている。

6章 SDGsの観点から見た諸外国、日本における取り組み

ここまでは、食品ロス、食品廃棄物に関する日本における課題と様々な取り組みを考察してきた。2章で述べた、食品ロス排出の大きな原因となっている商慣習の問題からもわかるように、他の先進国と比べて、日本は食品ロス削減のための政策が進んでいるとは言い難い。日本で現在行われている政策や、そこから伺える国の姿勢を踏まえたうえで、世界ではどのような動きがあるのか見ていきたい。2030年までの目標を掲げたSDGsの中でも、食品ロス、食品廃棄物の削減は推進されている。この世界規模の目標に対しては、企業や政府ではどのような取り組みがされているのか、また、どのような政策を取るべきなのか考察した。

1.SDGsと食品産業界

農林水産省によると、SDGsは、2015年9月の国連サミットで150を超える加盟国首脳の参加のもと、全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた、「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」のことを指す。SDGsは、先進国・途上国すべての国を対象に、経済・社会・環境の3つの側面のバランスがとれた社会を目指す世界共通の目標として、17のゴールとその課題ごとに設定された169のターゲット(達成基準)から構成されている。この中で、食品ロスの問題と直接かかわるものは、1番「貧困をなくそう」、2番「飢餓をゼロに」、12番「つくる責任つかう責任」の三点だと考える。こらのうち、特に大量消費大量消費の問題に焦点を当てている、12番目の「つくる責任、つかう責任」という目標に着目したい。このゴールでは、持続可能な消費と生産のパターンの推進を目指しており、達成するために、食品ロス解決につながる方策をとる企業も多く存在する。

日本では、天然資源は無限ではなくその採取によって環境に負荷が生じること、また、最終的には廃棄されてしまうことから、より少ない資源でより大きな豊かさを生み出す指標、すなわち、資源生産性(GDP/天然資源等投入量)を向上させていくことを重視している。農林水産省によると、2016年度の資源生産性は約39.7万円/トンで、2000年度と比べ約64%上昇した。この伸びは、2000年度から2009年度の10年間で、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進が活発に行われたことで、資源生産性は約53%向上したことが大きく寄与している。しかし、2010年度以降の資源生産性は、横ばい傾向となっており、2009年頃まで増加傾向にあった循環型社会構築に向けた個々人の意識も、2010年頃を境に減少に転じている。令和元年版環境白書において、3R(Reduce,Reuse,Recyle)の意識を具体的に見ると、3Rの認知度やごみ減量への配慮、グリーン購入に対する意識は減少の一途をたどっていると報告されている。しかし、循環型社会構築への意識の薄れとは裏腹に、大量生産大量消費による地球環境への影響は計り知れないほど大きい。人間活動が地球環境に与える影響を示す指標の一つに、「エコロジカル・フットプリント」がある。これは、環境省によると、人間が消費する資源を生産したり、社会経済活動から発生するCO2を吸収したりするのに必要な生態系サービスの需要量を地球の面積で表した指標と定義されている。世界のエコロジカル・フットプリントは年々増加し、既に1970年代前半に地球が生産・吸収できる生態系サービスの供給量(バイオキャパシティ)を超えているという。この事実からも、資源の無駄を最小限に抑えることが喫緊の課題であることがわかる。一刻も早く大量生産大量消費の経済活動に終止符を打たなければならない。そのためにも、小売店と消費者による1人当たり食品廃棄量を全世界で半減させることで、より効率的な生産とサプライチェーンを構築し、資源を循環させていくことが必要なのである。

しかし、食品産業界における食品ロス対策については、ただ単に社会貢献という面からでなく、その企業にとってもメリットがなければ継続させるのは難しい。企業にとってSDGsに取り組む価値は何であるのか。以下の三項目は、農林水産省により提示されている、食品産業が事業を行うとともに、SDGsの達成を目指すことで享受できる恩恵である。したがって、単なる応急処置ではなく、政策を長く継続してもらい、社会に仕組みとして組み込むためには、これらを前提として念頭に置かなければならないと考える。

- ビジネスの発展

食品産業には、様々な栄養素を含む食品を通じて、SDGsの目指す健康な社会に貢献できるという側面がある。

特に社会構造が変化していく中で、高齢化社会において人々の健康な生活を支援するためにはどのような製品やサービスが必要か、そのために必要なイノべージョンは何か追求しなければならず、その過程で得た知識や技術をバリューチェーン内で共有し、ともに発展を目指すことも可能である。このことは、ビジネスの発展に欠かせない原料の確保だけでなく、新たなビジネスパートナ獲得の可能性も秘めている。

- リスクの回避

食品産業は、多くの自然資源と人的資源に支えられて成り立っているため、SDGsの特に12個目のゴール、「つくる責任、つかう責任」が達成されなければ、事業を行うための資源の枯渇というリスクがあるということ。大量生産大量消費の流れを変えなければビジネス上のリスクにつながるため、食品産業界にとっても早急に解決しなければならない問題である。

- 企業の社会的価値

消費者をはじめとするステークホルダーからの信頼を得るためには、世界が目指すべき未来として定めたSDGsへの取り組みが、判断材料の一つとなっている。

特に近年、環境、社会、ガバナンスに重点を置くESG投資が急成長しているうえ、企業の経営状況や業績の判断に、二酸化炭素の取り組みや労働環境などの非財務情報が利用されるようになってきている。さらに、「エシカル消費」という言葉の普及からもわかるように、企業活動よる環境負荷を抑制し、原材料の生産者に不当な圧力がかかっていないかを見極めるため、社会や環境を十分に配慮した商品を買い求める動きが出てきた。

2.諸外国における取り組み

イギリスの経済紙「エコノミスト」の調査部門であるEIU(The Economist Intelligence Unit)などにより、2018年に調査報告書「FIXING FOOD 2018」が発表されている。この中で、食品ロス削減の法整備等、政策が整っている国ベスト10が、以下の表にて挙げられている。図20では、100点満点の、環境・社会・経済のそれぞれの分野の重要業績評価指標が用いられている。

「食品ロス削減の法整備が整っている国トップ10」

図20 出所:EIUによる「FIXING FOOD :フィクシング・フード 2018」

井出留美(2016)によると、一位の米国は免責制度や税制優遇、余剰農産物処理法など、法整備が整っているという。その一つが、「善きサマリア人の法」と呼ばれる”Good Samaritans Law”である。これは、万一寄付食品により意図せざる食品事故が起こった場合、善意の行為であれば寄付者に責任を問わないとするものだ。食品の寄付は、小売業者により店頭で販売するのと違い、管理者の手を離れている時間が長い。また、ロス削減のために、賞味期限間近の食品や規格外商品などを利用することもあるため、寄付者側にとってはリスクが大きい。責任を負わされるリスクが法により担保されていれば、安全管理面でのリスクが大きく、利益が出にくい寄付等の企業による取り組みを後押しすることができる。また、余剰農産物を国が買い上げて循環利用させる余剰農産物処理法が1954年に成立していることから、国全体で食品ロス削減に対する意識が高いことがうかがえる。飲食店で食べ残したものを持ち帰る「ドギーバッグ」も、日本よりも普及しているという。四位の韓国では、国家主導のフードバンクやフードマーケットが数百ある。フードマーケットを利用すれば、経済的に困窮している人が無償で食品を持ち帰ることができる。生活困窮者や福祉施設に組織が提供する形をとるフードバンクと比べると、受給者側に選択の自由がある点がメリットであるといえる。また、米国の「善きサマリア人の法」に相当する免責制度や税制優遇制度も充実しているという。同点5位のフランスとイタリアには、食品廃棄を禁止する法律がある。

このように、トップ10に入る国では国レベルの政策が非常に充実している印象を受ける。日本でも、様々な政策は行われているが、依然としてNPO等によるフードバンクや、企業による食品リサイクルに頼っているところが大きいといえるだろう。特に、食品リサイクルや発生抑制のための規制はあるものの、NPO法人や食品会社、リサイクル会社等、食品リサイクルの担い手を守るための法整備は乏しい。廃棄を制限するための法整備だけでなく、食品ロスの循環利用を推進する活動を保護するための制度も必要だと考える。

3.諸外国と比較した日本の姿勢

この章では、SDGsに対する日本での認識と諸外国による法政策について述べた。最後に、SDGsを中心とした世界の動きを踏まえ、日本ではどのような動きがあるのか紹介する。そのうえで、諸外国と比較した日本の位置や、食品ロス削減に対する姿勢を考察し、政策提言につなげようと思う。

農林水産省によると、17のそれぞれの目標をターゲットにした取り組みが、各社において行われている。目標12「生産者も消費者も、地球の環境と人々の健康を守れるよう、責任ある行動をとろう」に重きを置いた活動としては、生活協同組合コープこうべや、株式会社ローソンによるフードバンクへの参加、株式会社永谷園ホールディングスによる商品の賞味期限の延長、株式会社湖池屋による工場内での食品廃棄物のリサイクル、コープデリ生活協同組合連合会やあさひ製菓株式会社によりそれぞれ行われている規格外商品等の値下げ価格での販売などである。これらの取り組みは民間企業で行われているものであり、政府が主導している政策ではない。米国のGood Samaritans Lawや、余剰農産物処理法、フランスやイタリアの食品廃棄を禁止する法律など、法整備が整っていれば、様々な政策にも取り組みやすくなるが、日本は法整備がほとんど無い状態で各企業の取り組みに頼っている状態である。そのため、フードバンク等、衛生安全面での潜在的なリスクの大きい活動が普及せず、賞味期限の延長、工場内での再生利用、直営店に限定した規格外商品の販売など、何か起きた場合でも自社の手が届くという意味で安心できる政策にとどまってしまうのだろうと思う。もちろん、法整備が整っていない状態でリスクやそれに伴う負担が大きい活動を民間の企業に迫ることはできず、むしろ、この状態であってもSDGs達成に向けた取り組みを実施している多くの企業は、持続可能な社会、循環型社会を目指す指標にもなっているのだと思う。政府主導の食品ロス削減のための政策は、納品期限の見直しの実証や、賞味期限年月表示を定めた食品表示法などが主である。商慣習の改善はゼロをプラスにするよりも、マイナスをゼロにする段階だといえるだろう。フードバンク支援としては、税制優遇制度が最近実現されたが、これは税務上でのメリットを与えるものであり、食品の安全問題を企業に保障する米国のGood Samaritans Lawとは異なる。また、食品リサイクルに関する政策は、電力の固定価格での買取を定めた制度や、交付金、実証事業などがあるが、これらはその制度を活用するまでのハードルが大きいともいえる。このように、徐々に循環型社会に向けた政策へとシフトしているようではあるが、まだ準備段階にあるといえる。国全体で悪しき商慣習から脱却できてはじめてスタート地点に立つのではないだろうか。目標やゴールを定めるだけでなく、具体的に法的効力をもつ政策を講じ、

7章 政策提言

ここまで、食品ロスの削減と食品廃棄物の削減について、区別して先行事例を研究してきた。先にも述べた通り、研究の動機は、食べられずに命を落とす人がいる現実と食べられる食品が簡単に廃棄されている現実が同時に存在していることに対する問題意識であった。これは、分配の問題とも捉えられるため、フードバンクによる寄付活動は、直接的なアプローチとなり得るだろう。しかし、ビジネスとして継続的に行う活動は現時点では少ないのが事実であり、フードバンクのみで食品ロスを限りなくゼロに近づけることは困難である。また、可食部である食品ロスを無くすことは喫緊の問題ではあるが、これだけでは循環型社会からは程遠い。私たち人間が口にする食品の多くは他の動物、植物の命をいただいているのであり、食べられなくなったからといって簡単にゴミ箱に捨てる感覚を改めなければならない。食品廃棄物を再び社会に還元できる効果的な使い道を模索し、当たり前に存在する「廃棄」という考え方や大量生産大量消費の社会に終止符を打つ必要がある。また、食品廃棄物の再生利用のみならず、限りある資源を最大限活用し、社会に循環させていく活動は、多くの方面で行われている。そこで、貧困問題に同時にアクセスできるフードバンク、肥飼料化よりも広い範囲の食品を利用できるバイオガス発電の二方向から、政策提言を行いたいと思う。

1.フードバンク

フードバンクによる活動を活発化させ、より身近な物とするためには、以下の三つの要件を特に重視し、環境を整えることが必要ではないかと考える。もちろん、供給者である小売業者や製造業者を守るため、米国のGood Samaritans Lawにあたる法や規制を設け、法整備を整えることは必要である。しかし、この問題はもっぱら政府による政策となるため、それ以外に、フードバンクを日本社会に普及させるためにはどのような対策が必要であるか検討したいと思う。

一つ目は、米国のように、全国各地に散らばるフードバンクを統合する大きな組織を設けることである。各地のフードバンクを統合する大きなネットワークができれば、近隣のフードバンク同士で協力することも可能となる。また、地域ごとに特色や傾向は違うが、より多くの情報を蓄積することができれば効率的に寄付品を分配することにもつながるだろう。さらに、国全体をまとめる大きな組織ができれば、フードバンクにとっても、食品を寄付する小売店や製造業にとっても大きな原動力となると考える。

二つ目は、フードバンクの活動に何らかの形で専門的な知見を取り入れることである。フードバンクが日本で普及しない要因として、衛生管理上への懸念が大きいということを述べた。一度製造業者や小売業者の手を離れ、フードバンクの団体に食品が渡ってしまうと、食品がどのくらいの期間、どのように保管されているのかを知ることはできなくなるため、安全を保障することができない。一度衛生問題が起きてしまうと、供給側の製造業者、小売業者は経営規模が大きいほど、事故を補償するための損失も大きくなる。そこで、供給側、受給側がともに安心して食品の受け渡しを行えるよう、専門家に介入してもらう仕組みが必要だと考える。具体的には、供給側の手を離れる前と、受給側に渡った後で安全を確認し品質管理を行うことができる者が携わることが望ましい。供給側が小売業者である場合は、より専門的な品質管理は難しいが、製造業者であれば、品質管理に携わるスタッフを通してからフードバンクへ受け渡すことが可能だろう。また、受給者側が福祉施設である場合は、その施設に勤務する管理栄養士や栄養士などの力を借りることも可能ではないだろうか。米国で行っているように、賞味期限が切れていても安全を保障できる食品を取り扱えるようになるには、長い道のりになる。しかし、賞味期限を食べられるか食べられないかの指標とすることが、必ずしも科学的根拠のある判断だとはいえなことは商慣習の問題からわかる。手間も時間もかかる作業ではあるが、賞味期限だけでなく、専門的な知見により安全かどうかの判断を行うことは、食品一つ一つを大切にすることに直結すると考える。

三つめは、受給者側に選択の余地を残すことである。3章で述べたように、コンビニの消費期限の迫った食品や、スーパーでの余りものを経済的に困窮している家庭へ寄付した事例では、加工食品を毎日の子供のごはんの主食にしてよいのか、という栄養面の問題、売れ残りをもらうことでプライドが傷つくのではないかという精神面の問題が浮上した。”余りもの”という印象が強いほど、受給者側に社会的スティグマを生じさせる可能性がある。フードバンクで扱われる食品の多くは、寄付を目的として購入された食料品ではない。そのため、”余りもの”という側面があることは否めないが、家庭で使いきれなかった貰い物の食料品など、主に家庭で使われずに残っている食品を積極的に扱うことで印象を変えることはできるのではないだろうか。また、小売店での売れ残り商品には、値引きという最終手段があるが、家庭で使う機会のない食品は、フードバンクがロスを回避できる唯一の手段であるともいえる。1章でも見たように、小売業による食品ロスは全体の約10%であるが、家庭由来のロスは46%を占めている。このことからも、受給者側にとってのイメージを改善するだけでなく、家庭で使わずに放置されている食品により焦点を当てることで食品ロス削減の効果はより期待できると考える。

2.バイオガス発電

初めは、交付金や地域自立システム化実証事業等、政府による支援を活用しつつ、最終的には完全民営で回すことのできるシステムを確立する必要があると考える。現時点では、再生可能エネルギーはコストの負担も大きく、中でもバイオガス発電は、廃棄物を収集しエネルギーを生成してから利用するまでに莫大なコストがかかる。また、食品廃棄物のメタン化施設は全国に普及しているわけではない。初めからすべて民営で行うには、十分な資本が必要となる。そこで、最初から羽村市のように全額民間資金で行うのではなく、最終的に全国各地にメタンガス化施設を設置することを目標年、成功事例を数多く生み出すための手段として交付金や地域自立システム化実証事業を利用できないだろうか。そして、一定数事例を成功させ、各地の特色を掴んだうえで、リサイクル業者やエネルギー事業を行う企業、食品・飲料工場をもつ企業、電力会社やガス会社が連携して、民営のバイオガス発電サイクルを確立することが必要だと考える。

バイオガス発電の形態は、都市ガス相当の品質のガスを既存のガス導管へ注入する方式が最も望ましいのではないだろうか。図15で見た通り、高度な精製を要するため、コストは大きくなるが、その分需要も大きい。また、立地条件の制約は小さく、都市ガスインフラが整備されていれば利用は可能であるため、食品、飲料工場が各地に散らばっていることを考えると、廃棄物の再生利用という観点からは、最も効果的であると考えられる。

エネルギー資源不足の問題に直面しており、様々な再生可能エネルギーが模索されているいる今、工場やメタンガス化施設内での循環利用ではなく、メインのエネルギー源として地域に供給できる仕組みを生み出さなければならないだろう。

参考文献

Last Update:2021/1/21

© 2018 Asami UCHIDA. All rights reserved.