不登校児童のための教育の場を

〜方向喪失型不登校の観点から〜

社会科学部4年

上沼ゼミⅢ

阿部志保

「学校の教室」出所:フリー素材.com https://free-materials.com/学校の教室・机01/

はじめに

2020年の2月中旬に、所属している学生団体の活動の一環で、JICA職員による国際協力のイベントに参加し、その際に基礎教育(小・中・高で学ぶ教育)がいかに大切かということを感じた。JICA職員が利用したユニセフの「世界子供白書」によれば、世界では6〜14歳の1億2,400万人の子どもたちが学校に通えておらず、このうち初等教育を受けられていない子どもは約6,100万人にも及ぶ。そのため世界では、学校に通っていない子どもも含めて、約7億5000万人が文字の読み書きを身につけていない状況である(参考:ユニセフ「世界子供白書2017」)。このことから、筆者は途上国において、課題解決に必要な論理的に考える力が不足したまま大人が社会に出ていくため、発展が難しい社会を構成してしまうという問題を学んだ。

このセミナーをきっかけに、筆者は政策科学という観点から自分が何か教育に対してアプローチできないか考えるようになった。そこで、日本の教育に目を向けてた際に、教育を受ける権利も学校という環境もあるが、学校に通えない/通わない選択をしてしまう「不登校児童」の存在が頭をよぎった。筆者自身も、小学校4年生の際に、人間関係が原因で学校に行きたくない日々が数ヶ月ほど続き精神的ダメージを抱えていた時期があった。最終的には家族に相談し引っ越しという選択をとる結果になった。筆者自身は幸いにも家族のサポートがあったが、家庭環境がうまくいっていない児童や相談できず抱え込み続けてしまう児童に対しての拠り所は存在するのかと疑問に感じた。文科省の調査によると、日本には不登校児童が19万4千人もいる(参考:文部科学省「平成30年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」)。この現状をから不登校児童問題へのアプローチが社会的意義を持つと考えられること、また自身の経験からこのテーマを研究することにした。

章立て

- 研究意義:何故不登校が「問題」なのか

- 不登校児童の現状

- 不登校の要因と対策

- 不登校の時代的変遷

- 新たな不登校の形ー方向喪失型不登校ー

- 方向性喪失型不登校の対策

- 今後の方針

第1章 研究意義:何故不登校が「問題」なのか

「そもそも不登校が社会問題となるのか、学校に行かなくなることが問題なのか」という疑問を持つ人も一定数いるのではないかと推測する。従って、この章では、「不登校」を社会問題として捉えるべきであるという根拠を述べていきたい。

本稿筆者が不登校を解決すべき「問題」であると指摘する理由は、不登校が様々な別の社会問題との関連性があり、その問題の根源にも解決の糸口にもなり得ると考えるからである。具体的に言うと、「自殺問題」「相対的貧困問題(以下「貧困問題」)」などが挙げられ、その関連性は濃厚であると本稿筆者は考えている。以下では、この「自殺問題」と「貧困問題」の点から不登校が社会問題として認識すべき課題であることを論じる。

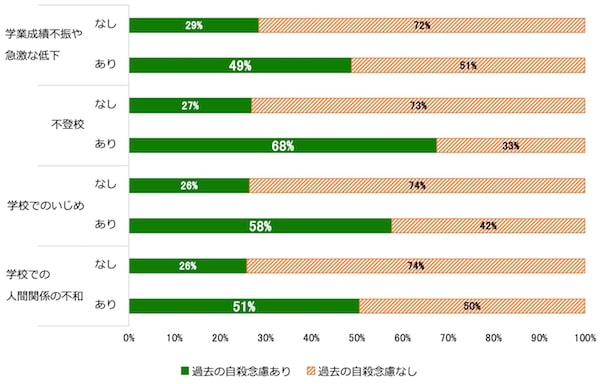

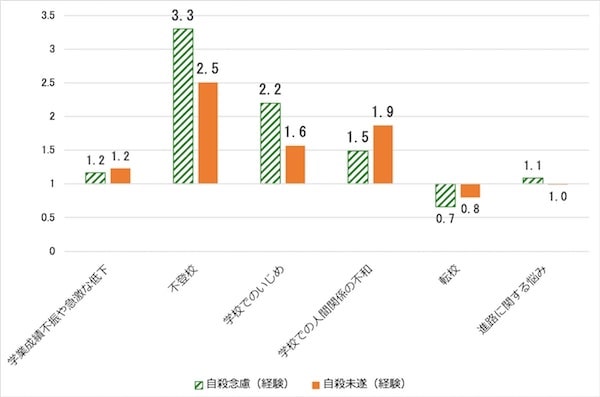

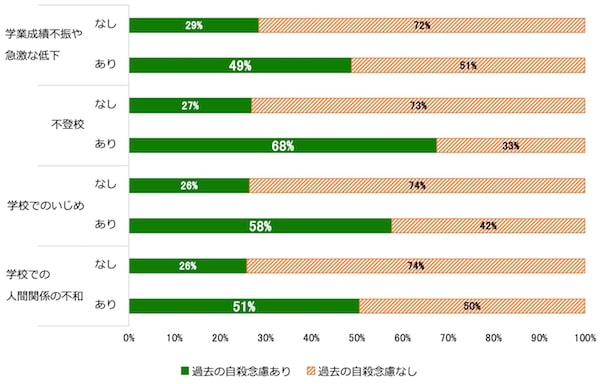

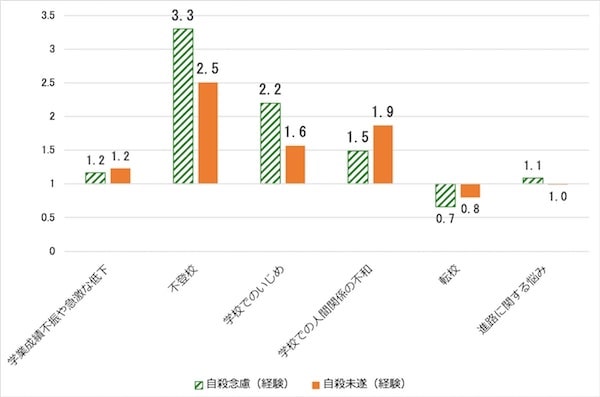

まず、自殺問題との関連性について述べる。日本財団では18歳〜22歳の若者を対象に自殺念慮・自殺未遂の意識調査を行った(参照:日本財団ホームページ)。その結果、「不登校経験」と深いかかわりがあるという事実が判明した。図1、図2は日本財団第3回自殺意識調査結果のグラフである。図1を見ると、「いじめ経験者」の場合は58%、「不登校経験者」にいたっては68%もの若者が自殺を本気で考えたことがあるという。直近の経験のみならず、過去の学校関連のネガティブな経験が自殺念慮と深く結びついていることが分かる。また、図2では、「不登校経験者」は、経験したことがない若者に比べ、3.3倍の若者が本気で自殺を考えたことがあり、同様に2.5倍の若者が自殺未遂を経験している。このような結果から、過去の不登校経験が自殺に結びついてしまう可能性があると言える。従って、本稿筆者は、命を断つ決断の要因になり得る「不登校は社会問題として認識されるべきである」と考える。

図1:「過去の学校関連の経験と過去の自殺念慮の有無」 出所:日本財団第3回自殺意識調査

図2:「過去の自殺念慮・未遂経験への過去の学校関連の経験の影響力」 出所:日本財団第3回自殺意識調査

次に、貧困問題と不登校の関連性について述べる。そもそも日本に貧困問題が存在することはあまり認知されていないかも知れない。しかし、厚生労働省が公表した2016年の「国民生活基礎調査」によれば、「2015年時点での子どもの貧困率は13.9% と,約7人に1人の子どもが貧困状態にある」ことが示されている(厚生労働省 平成28度「国民生活基礎調査」)。これは「相対的貧困」と呼ばれるものである。アフリカの難民の子供たちを連想させる貧困は、「絶対的貧困」であり、人間として最低限の生存を維持することが困難な状態を指す。一方で、相対的貧困とは、その国の等価可処分所得(世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所得)の中央値の半分に満たない世帯のことを指し、子どもの貧困とは相対的貧困にある18歳未満の子どもの存在及び生活状況のことを指す(参照:日本財団ホームページ)。

この相対的貧困と不登校との関連性を述べている直島は、「子どもの貧困が少なくない中で、その生活背景から見えてくるものは,不登校と決して無関係ではないと考えられる。(中略)実際に不登校がさまざまな困難状況から引き起こされる実態は,一つの困難が次の困難を引き起こす形で生じているといえる。(中略)片親で3人の子供を持つ家庭を想定し、一番上の子が下の子を面倒を見ながら家事も行うため、宿題ができず勉強に遅れが生じる一方で、経済的にも時間的にも部活動などにも参加できず友人とも疎遠になり、学校に居場所を見出せずに不登校になるケースがある。」と、述べている(直島、2018)。このことから、不登校が学校に行きたくないという怠惰な気持ちから生じているのではなく、貧困から始まりそれを補うだけの、社会体制が整っていないことがわかる。

また、直島は「仮に不登校という主訴があったとしても,その背景には経済的な貧困、親や子どもの障害、虐待、非行、ひとり親、不安定な家族関係、不安定な就労、劣悪な住宅環境、健康問題、栄養問題、DV、地域からの孤立などが複数ある可能性は総じて高いと考えられる。」と述べている。詳しくは第3章以降で述べるが、不登校は、複雑な要因があらまりあった結果として不登校という行為が生じていると考えられ、不登校に向き合うことは同時にこのような複合的に絡み合う社会問題にも目を向けることになる。従って、本稿筆者は、不登校に焦点を当てることで、社会的な課題を明るみにし、問題解決の拍車をかけることに繋がると考える。本論文では、不登校を「ただ学校に行かないことが問題」として捉えるのではなく、「複雑な社会問題と絡み合うため、目を向けるべき問題」として捉えて論じる。

第2章 不登校児童の現状

第2章では「不登校児童」の定義を確立し、不登校児童の現状を把握する。文部科学省の全国単位で行われている不登校調査を参照しながら「不登校児童」の定義と現状について以下で述べる。

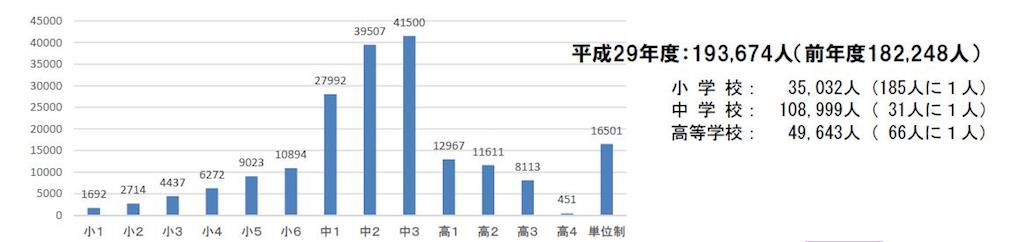

文部科学省は、不登校児童について以下のように定義している。「年間30日以上欠席した児童生徒のうち、病気や経済的な理由を除き、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある者」と定義している。平成29年度の調査では19万4千人であり、欠席日数が年間29日未満の子や保健室登校の子は含まれない(平成30年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について)。欠席日数の上限が設けられ保健室登校の児童は含まれないことを踏まえると、実際はこの数字をはるかに上回る児童が不登校となっている現状があると筆者は推測する。

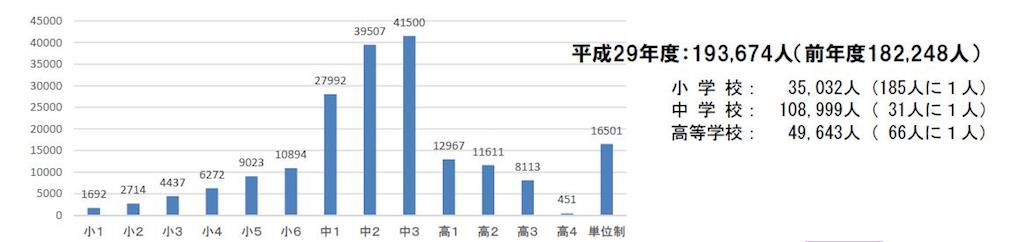

小学校・中学校・高等学校の不登校児童数の内訳を見てみる。小学校:35,032人(185人に1人)、中学校:108,999人(31人に1人)、高等学校(国公立私立含む):49,643人(66人に1人)である(図3より)。不登校生の割合は高校で減少するが、これは中学校で不登校となった生徒が進学しないケースや、通信制高校などの中学時代にはなかった形式の学校へ進学することで、徐々に登校できるようになる生徒が多いためと筆者は推測する。不登校の生徒数は小学校から中学校までは学年が進むにつれて増加し、中学3年生が最多となっている。一方、高校では不登校になった生徒は中途退学や留年するケースが増える背景から、学年が進むにつれて減少するという傾向にある。

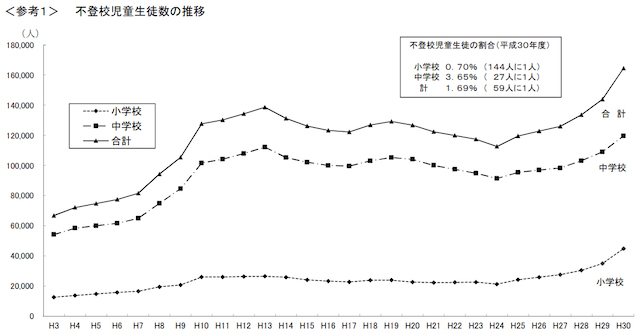

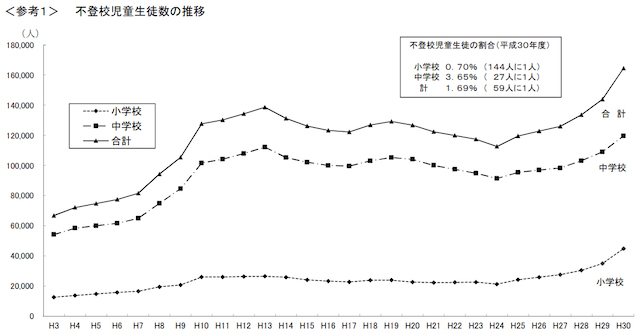

また、近年の小・中学校における不登校児童数の推移を見ると、平成24年以降増加傾向にあることがわかる(図4より)。「小・中学校の在籍児童生徒数が減少しているにもかかわらず、不登校児童生徒数は6年連続で増加し、約6割の不登校児童生徒が90日以上欠席しているなど、憂慮すべき状況にある。」と文部省科学省が平成29年の調査で発表している。本論文では、教育の基盤となり今後の教育課程に影響を及ぼすと考えられること、また不登校の層が特に厚いことから、義務教育課程の中学生を研究対象の範囲と定める。

図3:「平成29年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」 出所:文部科学省ホームページ

図4:「平成30年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」 出所:文部科学省ホームページ

第3章 不登校の要因と対策

第2章では文部科学省のデータを引用し不登校児童を現状を述べた。第3章では、不登校の要因をまず述べ、次いで、政府で行われている対策について述べる。不登校児童生徒への効果的な支援を行うためには、不登校のきっかけや継続理由についての的確な把握が必要である。何が問題できかっけで不登校になったのか的確に把握しなければ、そこから導き出される支援策も不適切なものとなり、結果として、不登校児童生徒への支援につながらない可能性もある。そこで、まず要因について考察していきたい。

2−1 不登校の分類

文部科学省では不登校の要因を7つに分類している。以下ではその要因別に分類された7つのタイプを紹介し、不登校児童にとって何が必要であるかを考察したい。(参考:「文部科学省」「I不登校とは(不登校の定義とタイプ分け)」)

学校生活上の影響

「いやがらせをする子どもの存在や,教職員との人間関係等,明らかにそれと理解できる学校生活上の影響から登校しない(できない)型」

<原因>学業不振,友人関係,教職員との信頼関係,部活動への不適応,入学・転入学・進級時の不適応の問題など

遊び・非行

「遊ぶためや非行グループに入ったりして登校しない型」

<原因>無断欠席・遅刻・早退などの行動を繰り返し、登校しなくなる。このタイプの不登校は,小学校段階では少なく,中学校段階で多く現われる。遊びや非行に走る要因としては家庭環境の問題がある。

無気力

「無気力でなんとなく登校しない。登校しないことへの罪悪感が少なく,迎えにいったり強く催促したりすると登校するものの長続きしない型」

<原因>「なんとなく行きたくない」「理由は分からないけど行きたくない」といったようにいじめや学業不振など、明確な理由があるわけではない。発達段階での体験が偏っていたり充足されていなかったりすることが影響している。

不安など情緒的混乱

「登校の意思はあるが身体の不調を訴え登校できない,漠然とした不安を訴え登校しない等,不安を中心とした情緒的な混乱によって登校しない(できない)型」

「学校、明日は行く」と言い、準備もするのに行けない、朝になっていきなり頭痛や体調不良を訴えてくる、午後になったら普通に元気に活動する、学校のことを話そうとすると急に不機嫌になる、といったように精神が不安定になることで体調面に支障をきたし登校できないタイプである。文部科学省は、この型をさらに要因別に4つの分類に分けている。

- 分離不安によるもの

子どもが親や保護者、特に母親と離れることに対して強い不安を感じる

- 息切れによるもの

家庭や学校など周囲からの期待に応えようとしてエネルギーを使った結果、心身の疲労に達する

- 甘やかされによるもの

家族・周りの人から甘やかされすぎると、一般的なマナーが身に着かなかったり、我慢できなかったり、コミュニケーションがうまくとれなかったりすることがある。そのため、コミュニティに加わることができず、学校へいけなくなる

- 生活基盤の不安定によるもの

離婚や再婚、家庭内不和など、家庭・生活に大きな変化があると、その不安から不登校になる。

意図的な拒否

「学校に行く意義を認めず,自分の好きな方向を選んで登校しない型」

<原因>学校よりも自宅学習のほうが効率よく学べる、集団行動が苦手だから家で一人で過ごしたいなど、学校に通う価値を見出していない。自ら考えて登校しない選択をする。

複合

「不登校状態が継続している理由が複合していて,いずれが主であるかを決めがたい型」

<原因>いじめと家庭環境など、いくつかの要因が重なって学校に行けなる。

その他

上記の1〜6以外の場合。

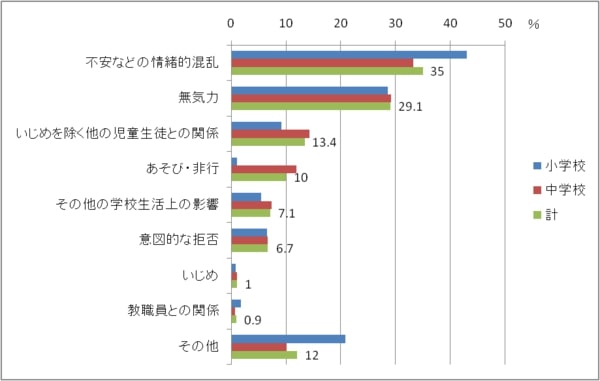

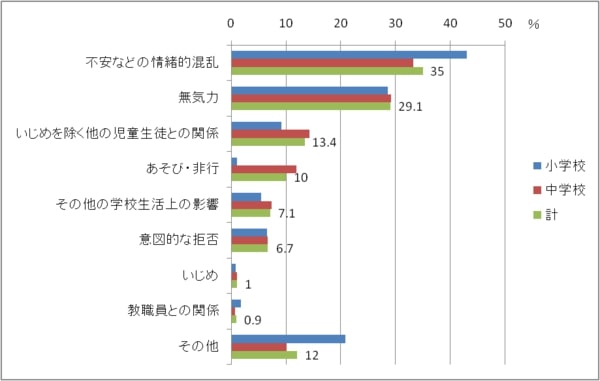

図5:「文部科学省」 「平成29年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」より筆者作成

図5は、小学生と中学生の不登校の要因を、文部科学省の統計を基に、上記の分類に当てはめたグラフである。このグラフから、小学生は「不安などの情緒的混乱」「無気力」が著しく高い割合を占めていることがわかり、「心の問題」に焦点が当てられる。中学校は、小学校同様、「不安など情緒的混乱」と「無気力」が高い割合を占め、次いで「いじめを除く他の児童生徒との関係」が多くなっている。また、「あそび・非行」が約1割となり、小学校と比較して大きく増加し、中学校は、小学校の不登校の要因と比較すると、多様化・複雑化していることがわかる。

ここで留意すべきことは、上記の7つの分類に全ての不登校児童が当てはまるとは言い難く、また2つ3つが複合している可能性があることである。また、高い割合を占めている「不安など情緒的混乱」「無気力」は、不登校児童本人も具体的に言語化することが困難であり、個人の性格・性質と各家庭環境も相互に関係していることも考慮すべきであると考える。さらに、不登校の変遷について論じている香川によると不登校は社会情勢と密接な関わりを持ち、時代とともに形が変化していると述べている(香川、2012)。次の章では、不登校になるまでの生徒の動向を研究した論文を参考に、社会情勢との関わりの中で現代の不登校の形と不登校児童が求めていることを考察する。

第4章 不登校の時代的変遷

この章では、「不登校の状態像と変遷について」(香川、2012)を先行研究とし、不登校が日本の歴史の中でどのような変遷をたどってきたのかを述べ、次いで現代の新しい不登校の形である「方向喪失型不登校」について触れる。尚、香川は中学校の不登校児童に焦点を当てて論じているため、筆者も以下では中学生を中心に述べる。

4−1 1970年代〜1980年

まず、初めて不登校が学校現場で見られるようになってきた1970年代から、不登校への対応の形が固まってくる1990年代にかけて、不登校に対する理解と対応がどのように変遷してきたかについて記述する。

香川は、1970年代の中学校における不登校の発生率はおよそ0.2%で、500人に1人つまり中規模の中学校で全校に一人いるかどうか」という比率であった述べている。また、「この時期には多くの場合、不登校は何らかの精神的な疾患や心身症ととらえられる傾向が強かった。」と述べ、「少数の、神経症的に心を病んだ子どもたちが登校拒否に陥るのであり、その背景は、受験ストレスを生み出すような教育体制や家庭の状況にある」と推測している。この香川の主張と当時の社会情勢を踏まえると、1970年代〜80年代は1973年のオイルショックで日本の高度経済成長が終わり、就職状況が悪化し学歴信仰が重視される情勢であったため、勉強に力を入れさせたい家庭や受験戦争などの精神的なストレスが子供達にかかっていたと考える。香川は、この70年代から80年代にかけての不登校を心の疲れや精神的ストレスからくる「神経症的不登校」と称している。

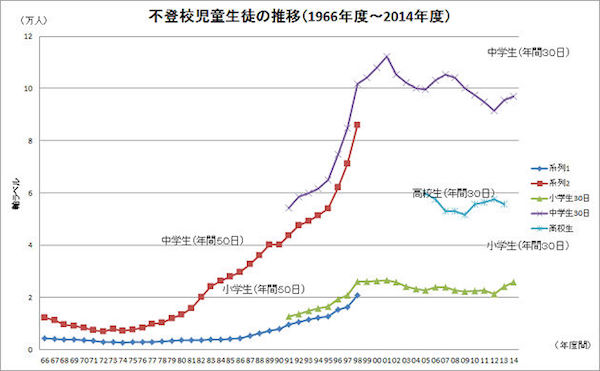

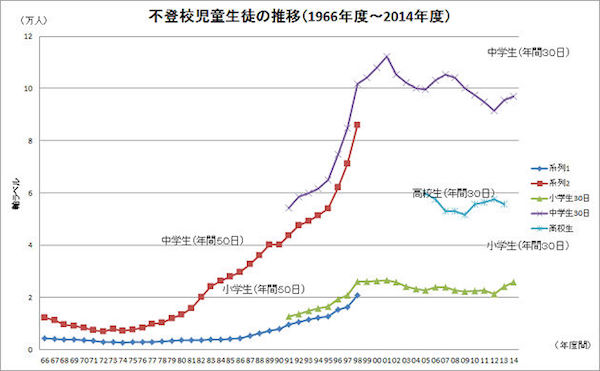

4−2 1980年代〜1990年

次に80年代から90年代にかけての不登校の形は一言で言うと「さなぎモデル」と称している。不登校の割合については、「1980年代を通じて、不登校は増加し続けており、中学生では、1977年に0.2%だった発生率が1990年には0.7%に増加している。140人に1人くらいの割合だから、中規模の中学校の1学年に一人くらいの割合ということになろうか。」と述べている。実際のデータでも70年代から90年代にかけて不登校が増加し続けていることが分かる。図6は文部省の調査をもとにしたグラフである。1966年から1991年までは欠席(病気や経済的な理由を除く)が年間30日ではなく年間50日の生徒が不登校とされていた。中学生(年間50日)のグラフの1970年から1990年にかけて常に増加し続け、1万人未満であったのが4万人となっている。したがって、香川が言うように「中学校の教員にとって、自分の学年に一人くらいは不登校の生徒がいるわけだから、不登校はもはや『めったに見かけない心の病』ではなくなってきた。」と不登校への認識も変化していると考察できる。そして、80年代までの神経症的不登校児童と異なるのは「学校に行かないこと以外は普段と変わりない」生徒であると述べている。以前のように生徒の精神的に苦しんでいる様子が見られないため、外部から治療的あるいは現状修復的な関与が難しい。その結果、その生徒が内側に抱えている葛藤をその生徒自身が成熟するまで待つスタンスにパラダイムシフトし、学校内にある保健室や相談所が成熟するまでの「居場所」の役割を果たしたとしている。つまり、不登校とは成熟して前進していくための準備期間=さなぎの期間であるいわば思春期独特の行動であり、それには「居場所づくり」で対応してきたと考える。

思春期に起こるならば、誰にでも不登校になる可能性があり病気ではないということになる。実際に、文部省(当時)もこの方向での不登校理解・対応を推し進めていた。「登校拒否問題への対応について」という全国の教育委員会にあてた文部科学省の1993年の通達では、学校不適応対策 調査研究協力者会議の報告を踏まえて、「登校 拒否はどの児童生徒にも起こりうるものである との視点に立ってこの問題をとらえていく必要 があること」としている(参照:文科省 1993年「登校拒否問題への対応についての通達」)。これは、「少数の子どもが神経症的な心の病の結果として登校が困難になる」という、80年代前半までのパラダイムからの転換という意味で、一つの節目となったと考える。そして、この同じ通達の中で、「学校は、児童生徒にとって自己の存在感を実感でき精神的に安心していることのできる場所-『心の居場所』-としての役割を果たすことが求められること」が謳われている。さらには、「登校拒否児童生徒が学校外の施設において相談・指導を受けるとき、(中略)校長は指導要録上 出席扱いとすることができる」という、踏み込んだことを通達している。この通達が、フリースクールに関してのある種の公認化を生み、全国の教育委員会が適応指導教室を設置していく流れを生み、学校の中での保健室や相談室への別室登校がポピュラーなものになる流れを生む背景になったのではと考察する。

図6:「不登校児童生徒の推移(1966年度〜2014年度)」出所:文部科学省 学校基本調査

4−3 1990年代以降

では、現代つまり90年代以降の不登校の形はどのようであるのか。香川は現代の新しい不登校の形を「方向喪失型不登校」と称している。香川は「『さなぎの時期をすごすための居場所作り』として導入された試みとして、相談室や保健室への別室登校や、学校外の居場所としてのフリースクールや適応指導教室がある。しかし、彼らはこうした場所を居場所と感じてそこで安心感を得ることが難しい。その背後には、基本的信頼感の水準で不安定さを抱えているような様子がうかがえる。」と述べ、自身のスクールカウンセラーの経験から男女それぞれの不登校パターンから方向性喪失型の特徴を抽出している。

- 男子の場合

・朝に家を出るが学校には行かず、公園や街のゲームセンターで一人あるいは集団で過ごし午後から学校に行く。しかし教室には入らず廊下でたむろしている。

・学風場面からドロップアウトした生徒や家庭に居場所がない生徒が多い。

・教員に反抗することよりも「教室に入らないこと」への反抗が強い

- 女子の場合

・4、5名のグループを作って他の場所では味わえない安全感を、このグループの中でなんとか得ようとする欲求が強い。

・安心感を得れる居場所=グループであるがゆえに、その中での人間関係の葛藤が激しい

・いじめなど迫害的にグループを外される/関係にうんざりして自らグループを外れる人が出てくる→教室から外れていく→登校が減少していく、というサイクルになる。

・街へ彷徨うことによって性愛化された関係に陥る生徒も出てくる。他者から強力に求められるという感覚を生み出し空虚感が満たされたような錯覚を持つ。

・学風場面からドロップアウトした生徒や家庭に居場所がない生徒が多い。

香川は、男女両方のパターンから「学校にも家庭にも居場所が得られないような様子で、ふわふわと漂流し浮遊する姿」がこの登校の特徴であると述べている。男子も場合、一見すると「遊び・非行」に走っているように思えるがそれは目に見える行動の結果であり、その背景には「居場所のなさ」「やるせなさ」があると香川は考察してる。女子の場合も文科省の分類にあてはめると「学生生活上の影響」「対人関係」が原因であるとなるが、その背景には「虚無感」や「居場所のなさ」があるとし、根本的な問いを投げかけている。

不登校の三つの形を紹介してきた。まとめると以下のようになる。

- 1970年代〜1980年頃:「神経症的不登校」

心の病、精神的ストレスによる。外部からの治療などの関与で対処。全校生徒に一人の割合。

- 1980年代〜1990年頃:「さなぎ型不登校」

思春期独特の葛藤が原因。生徒が成熟するまで待つための居場所づくりで対処。学年に一人の割合。

- 1990年代〜:「方向喪失型不登校」

学校にも家庭にも居場所がなく、虚無感を持ちながら漂流し浮遊する。クラスに一人の割合(図2より)。

では、この方向喪失型のキーワードである「居場所のなさ」「虚無感」といった感情にはどのような背景があるのか。香川の考察をもとに述べていきたい。

第5章 新たな不登校の形ー方向喪失型不登校ー

この章では1990年代以降、新しい形として現れた「方向喪失型不登校」の特徴や背景について香川の論文を参考に考察し、彼らに求められるアプローチを模索することにする。

方向喪失型不登校の背景

第3章で述べた男女のパターンに共通する点として香川は以下の4点を挙げている。

- 非行との曖昧さ

「行き場がなくてうろうろしているうちに、たまたま行動が法律の一線を越えてしまった」という行為が増加傾向にある。

- 「傷つき」が背後にあることが多い

消化されないままになっている過去の「いじめられ体験」や、家庭や社会でのなんらかの被害体験がうかがわれる場合がある。また、児童虐待(ネグレクトも含む)や、それに近接した不適切な育児環境がうかがわれる場合もある。

- 学力に困難を抱えていることが多い

発達障害や軽度の発達の遅れとは関係なく、学習からドロップアウトする形での低学力の生徒が少なくない。どこでつまずいたかを把握するには教員の個別指導が必要であるが、個別に対応することが困難な状況でありそのまま流されてしまう問題がある。

- 家庭の抱える困難が大きい

方向喪失型不登校の背景には家庭の抱える、心理社会的あるいは社会経済的な困難が大きい。

上記の背景から方向喪失型不登校の「現場」となり得るのは「家庭環境」なのではと本校筆者は推測する。過去の傷つきは学校での対人関係も含まれるが、家庭での被害者体験や不適切な育児環境も要因となる。また、学力に困難を抱えている場合においては、学力向上のために学校とは別で塾に通ったり、通信教育を受けたり、と補強する教育にかける経済的ゆとりがないと厳しいと考える。従って、根底には家庭環境が大きな影響力を持っていると考える。

特に家庭の経済的問題においては、香川以外にも貧困と不登校の密接な関わりの中で、方向喪失型に陥る可能性を示唆している。直島は、「(家庭内の問題を提示して)このような状況は、子どもが学校に通うことを難しくさせていくことになる。子どもは疎外感や閉塞感などを強く感じつつ、自分の居場所を見出せない、希望を見出せないなどの状況へとじわじわ追い込まれていくこととなる。そして、学校への通いづらさは学校への行き渋りや引きこもり等の要因ともなり得、そのことがさらに親がしんどさを感じる状況へ結び付くという負の循環を形成していくことにもつながると考えねばならない。」と述べている(直島、2018)。「方向喪失型不登校」という形では提示していないものの、「居場所のなさ」「希望を見出せない」といった言及から、方向喪失型不登校の特徴が現れており、家庭内の貧困と方向喪失型不登校が密接に関わっていることが明らかである。また、経済的な問題以外では、家庭内暴力の存在もあるだろう。親が子供に暴力を振るう虐待を含む子供が直接関わる暴力に加えて、香川によると夫婦間の暴力であるドメスティック・バイオレンスの場合も子供にとっては心理的虐待として位置付けられるとしている。

このような家庭環境から子供にとって家庭が安心できる居場所ではなくなる。そうすると居場所を求め放浪し、学校に居場所を見出せない場合、不登校になり行き場を見失い街に出て彷徨してしまうのではないかと本稿筆者は考える。学校内のいじめやトラブルが子どもの「傷つき」となり不登校になる場合も一定数存在することは事実である。しかし、本稿筆者は、その「傷つきを癒す居場所」が学校にも家庭にもないことが問題ではないのかと考える。決していじめを容認する訳ではないが、社会で生きていく中で人間同士のトラブルは付き物であり、それを乗り越えていくことも成長する中で必要なのではないか。その困難とどのように向き合っていいのかわからないこと、向き合うために必要な後押しや支えてくれる存在がないことが、不登校児童にとって問題なのではないのかと感じる。本論文では、文部省が提示した分類の「無気力」や「情緒不安定」、「その他・複合的」に分類され得る不登校の背景に「家庭環境の影響」の存在がある児童、つまり、「様々な家庭環境や学校のトラブルになり、家庭にも学校にも自分の居場所がなく方向を見出せない」方向喪失型児童に対して、どのような対策をすれば良いのかを模索していく。

第6章 方向喪失型不登校の対策

ここまでは、「方向喪失型不登校」の大まかな背景を述べてきた。この章では「様々な家庭環境や学校のトラブルになり、家庭にも学校にも自分居場所がなく方向を見出せない」方向喪失型不登校の生徒に対してどのような政策提言が出来るかを検討する。まず、参考論文としている香川がどのような対策を必要と考えているのかを説明し、次いで本稿筆者自身の考えを述べ、対策の方向性を定めていきたい。

香川が主張する方向喪失型不登校への対策

香川は「方向性がわからない」ということを別の表現で、「学校や学ぶことにどんな意味があるのか、そもそも示してもらったことがない。子ども自身にとって意味のある形で、大人に関わってもらったという経験が非常に乏しい。『このように過ごしていれば、このように育っていくことができるよ』といったような、生きていくための方向性を大人たちから示してもらえるような経験に、ほとんど出会わないままで過ごしてきている」と述べている。そして、この方向喪失型不登校の対処については、「戦後日本社会がずっと続けてきた経済的な成長がストップし、右肩下がりの状況が初めて生まれた。1990年代から2000年代にかけて、経済成長なき社会の中で子どもたちは育っている。最終学歴によって就職先が振り分けられていくシステムに乗っていけば、どこか自分のいるべき場所としての“就職先”にたどり着くことができるとしている。ところが、このシステムからが機能不全を起こしてしまっており、そこからの“漏れ”が生じている。今のシステムに乗っているのでは、どこにも辿りつかないのではなかろうか、という感覚は、不登校の中学生から就活に悩む大学生まで、若者たちを広く覆っている。そして、実は大人たちもその方向喪失感を共有している。そうなると、方向喪失型の不登校を解決していくためには、社会システム自体の機能不全を解決することが必要だということになる。」と述べている。

この香川の主張から、経済状況が傾いたことによる将来性の見えない不安が社会全体から家庭に影響し、親自身も教員自身も子供に模範的な方向を示すことが困難になっているのではないかと考えている。したがって、この問題に対処するに当たって、大きな社会システムの変革が必要だと主張している。現在でも行なっている入試制度改革もその一つだと考えられる。確かに、社会システムが大きく変わり、学校制度の変化や家庭への経済的援助の助長がより行われるなど、方向喪失型不登校児にとってプラスになる環境が構築できる可能性がある。

しかし、第5章でも述べたように、方向喪失型不登校児童に必要なのは「自分の居場所=環境」と「どこに向かえば良いのかを共に考えてくれる存在=人」ではないかと本稿筆者は考える。学校に行く意味や勉強する意味を見出せず、家庭でも心が落ち着くことがない彼らにとっては、心の休まる<環境>と<人>が存在する「自分の居場所」を見つけ、今後歩みたいと思う道を見つけることなのではないかと考える。従って、教育や経済システムの変革というマクロな視点とは別に、今ある社会システムの中で、あるいは利用して、方向喪失型不登校児に必要な「居場所」を作ることはできないのかを模索していきたい。しかし、居場所を作ることによって学校に通うえるようになることが最終的なゴールではなく、その児童が自ら自分の道を選択できるようになることが目的である。そのための手掛かりとして、次章では、若者支援のユースワークを参考にし、対策を考えていく。

第7章 ユースワークの取り組み

7-1 ユースワークとは

ユースワークとは、青少年や若者に対する様々な支援活動を包括する概念であり、ユースワークの中心的な機関である全国青少年機関(National Youth Agency,NYA)では、ユースワークを次のように解説している(松井、2009)。

『ユースワークの主な目的は、若者が個人的および社会的成長と彼らの社会的包摂である。ユースワークは、若者が、享楽(enjoyment)、挑戦、学習および達成について学ぶことを援助する。ユースワークは、様々な形式の全てにおいてーすなわち、知的、身体的、感情的および精神t系な全ての形式のいて、若者の幸福(wellbeing)と成長を提供する。』(参照:The National Youth Agency)

国立国会図書館の社会労働課に所属し調査を行なっている松井は、以下のようにユースワークについてまとめている。「ユースワークは、若者の成長を目的とする社会教育の活動でありつつ、同時に若者の社会的包摂と幸福(wellbeing)を目指す社会福祉の活動でもある。従って、教育や福祉といった枠組みを超えて、若者に対する総合的な支援を行うものであると言える」(松井、2009)。通常、青少年に対する支援活動としては学校と家庭以外で行われる支援を指すが、学校の場において、学校の教師などがユースワークの理念に基づき、学校の教育課程外の支援を行う場合も含まれる。また、ユースワークを青少年や若者を対象とするソーシャルワークの関係について、松井は「ユースワークは若者の成長を支援する教育活動であるという点でソーシャルワークと異なる。ソーシャルワークの目標が「問題の解決や軽減」にあるのに対し、ユースワークの目標は「社会的に未熟なこども(若者)」が「社会的に自立した市民(大人)」になることにあるという違いがある」と述べている(松井、2009)。

ユースワークの子どもや若者の「成長」「自立」に焦点を当てている点が方向喪失型不登校児にとって、今後の自分自身を考える環境に適していると本校筆者は考える。ユースワークには様々な形態があり、日本と海外でも相違点が存在する。そこで、国別、地域別の事例を参考にしながら、方向喪失型不登校児というターゲットに焦点を当てた際に、より理想的なユースワークがどのようなものが当てはまるのかを検討していく。

7-2 日本のユースワーク事例と海外のユースワーク事例

日本の事例

海外の事例

スウェーデンにおけるユースワーク事業の全体像

まず始めに、スウェーデンのスースワークの全体像について説明する。以下では、独立法人国立青少年教育振興機構に所属し、若者の社会参加についてヨーロッパの若者政策やユースワークの視点から研究している両角達平の記事を参考にする。

両角はスウェーデンの若者政策に対して、「2014年には、スウェーデン国内の106の子供・若者団体に役30億円の助成金を拠出し、持続的に若者団体が活動するための資金に充てることができるようにしている。(中略)このように若者団体へ活動助成金が豊富なのは、スウェーデンでは、若者団体の活動が市民社会にとって価値のあるものとみなされているからである。(中略)実際に、スウェーデンの16〜24歳で58%、25〜29歳で70%が少なくとも一つの若者団体に所属しているという統計からも、若者団体がいかにスウェーデン社会おいて位置づけられているかがよく分かる。」と述べる。ここでの、「若者団体」について両角は、政治的な活動だけではなく、スポーツや趣味、ゲームやジャーナリズム、宗教的な活動なとからユスカテゴリーからの若者団体が存在すると説明している。そして、その若者団体の活動が起きるのは「余暇の時間・空間」であるという。両角は「スウェーデンでは余暇を『学校および就労以外の時間』と定義している。そもそもスウェーデンには、日本のように大学受験のための塾や、学校で行われる部活動も存在しない。日本ではどちらも学校教育の補完として行われるものであるが、スウェーデンでは学校と余暇の時間の切り離しが起きている。故に、自由意志に基づいた結果として、若者が若者団体の活動に主体的なのは当たり前」と述べる。その若者のための余暇活動施設であるのが「ユースセンター」である。両角によると、現在(2021年)国内にあるユースセンターは1350あるとされている。

特に、移民が多く住む地域と白人系の「スウェーデン人」の移住区域の隔離が著しい地域においては、移民の若者によるユースセンター利用が高い。スウェーデン語が未熟であったり、勉強の仕方がわからなかったり、親を亡くしていたりは「社会的な課題を抱える」若者である傾向が高いと、両角は述べている。そのような「社会的課題を抱えた若者」とスウェーデン社会を繋ぐ橋渡し的な存在であり、彼らにとっての居場所となるのがユースセンターであると言え、この点において方向喪失型不登校児へのアプローチに繋がる手がかりがあると本項筆者は考える。

北欧最大のユースセンター『フリースヒューセット』

スウェーデンのユースセンターの中でも最大級のものが「フリースヒューセット」という施設である(図7)。両角はこの施設について、「1984年に設立されたこのユースセンターは、ヨーロッパには20箇所の拠点やネットワークがあり、間接的には全世界で350団体と関わっている。職員巣は650人で、1000人以上のボランティアがあり、本部は月間4万人の利用がある、名実ともにヨーロッパ最大規模のユースワークの「総合商社」のような国際NGOである」と説明している。

図7:「フリースヒューセットの本部」 出所:Tatsumaru times https://tatsumarutimes.com/archives/24918

フリースヒューセットでは、以下の4つの部門を展開している。

■ユースカルチャー

スポーツ、音楽、ダンスなどの余暇活動を支援する部門。活動内容は、バスケットボール、スケートボード、格闘技、バンド活動、音楽制作、演劇など多岐にわたる。「ユースカルチャー」とは、「若者自身の興味・関心、好奇心から生まれる活動であり、文化である。」と同団体は定義づけ、「若者のやりたいことと情熱で世界を変えていく」というミッションを掲げている。

先にも述べたように、フリーヒューセットではターゲットを明確に「何かしらのリスクを抱えている環境にある子供・若者」であるとしている。具体的には移民の若者を例に挙げたが、より包括的な観点からは「自分の声が聞かれていない、認められていない、将来の見通しがつかないと感じている若者である。」と両角は述べている。そのような彼らを無理やりスウェーデン社会に統合しようとするのではなく、彼らの好奇心と可能性を起点として自ら歩む力を育むことがこのセンターのアプローチ方法であると、本稿筆者は考える。

■ソーシャル・プロジェクト

若者の課題を解決するための事業で、いわゆるソーシャルワークにあたるもの。非行予防、社会復帰支援、デジタルユースワーク、母子家庭の子ども支援など、組織全体で50近くのプロジェクトが進行しており、その時々の若者や社会のニーズに応じて実施される。

■学校

フリースヒューセットは、ヨーロッパでは珍しい学校併設型のユースセンターである。初等・中等学校があり、生徒数は約1000人。い わゆる民間団体による私立学校という位置づけになるが、スウェーデンの学校の運営基準に従っている。そのような学校には国から公費が充てられているので、スウェーデンは基本的に公立・私立問わずに学費を国民が負担することはない。国のカリキュラムに従いつつも、フリースヒューセットの学校は週あたり3〜4コマをユースカルチャー部門の余暇活動に充てることができる。

■就労・起業支援

ヨーロッパでは若い世代の失業 率が高い傾向にあるので、若者への就労支援が注力される傾向にある。特にフリースヒューセットでは、スポーツや音楽などキャリアパスに 直結しないような活動を好む若者が多く集まるので、ネットワーキングの機会、研修、起業コンペなどを実施し経済的な社会参加の可能性を高めるように支援をしている。

他にも、このセンターの特徴として、「誤った過去」を持つ人をスタッフとして雇用していることが挙げられると、本稿筆者は考える。日本では、ボランティアの大学生や、ユースワーカーと呼ばれる専門家や教育機関に従事している人達が、子供や若者と直接関わっていることが多い。しかし、フリースヒューセットはユースワーカー的専門家もいる一方で、「公教育を修了した人や資格を持っている人ばかりを雇っている訳ではなく、自殺未遂の経験のある若者や、移民・難民が多くて問題とされている地域の若者など、様々なバックグランドを持つ人をスタッヅとちsて迎え入れている。」と、両角は述べている。このような「誤った過去」を持った人でも、その過去の問題から抜け出すことが出来たというロールモデルとなり、若者に希望を与える役割を担っている。これは、フリーヒューセットに通う若者だけでなく、自分の経験を通して他の人に希望を与えることができるという点において、スタッフ自身がやり甲斐を感じることができ、誤った過去を繰り返すことを防ぐことにも効果があると、本稿筆者は推測する。

最後に、フリースヒューレットは、趣味の活動から学校運営から就労まで支援していることは多岐に渡るが、根本となる理念はユースカルチャーの「一人一人の興味・関心・好奇心を起点にすること」にあると本稿筆者は感じる。将来の見通しがつかない、自分に対しても人に対しての希望を見出せない方向喪失型児童にとっても、自分自身がやりたい・好き・面白いなど、ポジティブな思考を持つことで、自分自身と向き合い方向性を自ら掴むことができる可能性を秘めていると感じた。

この章では、日本とスウェーデンのユースワークの事例を見てきた。国単位でも地域単位でも多様な形態のユースワークが存在している。特に国単位で見た日本とスウェーデンでの比較において学校制度や文化の差異があり、それによってユースワークに値する支援のあり方や認識が異なってくると考える。中でもスウェーデンの学校では、受験のための塾や学校の部活動が存在しないことは大きな差異と言えるだろう。日本の公教育においては、次のスッテプに進むための試練をいかに乗り越えるのかを求められる勉強になっているのではと筆者自身の経験から感じる。部活動においても人間関係の構築や、何かに没頭するという体験は貴重な機会である一方で、学校内部のコミュニティに限定され、種類も各学校に存在するものに限られる。他にやりたいことがある時は、「習い事」という形を取る選択肢があるが、同時に経済的負担が生じる。一方のスウェーデンでは学校とそれ以外の時間が完全に切り離されているが故に、自ら選択することが必然的に求められることになる。学校のコミュニティにも家庭にも縛られずに、自分の興味の向く環境を選ぶことができる。その際に、課題が抱えている子供や若者にはユースワークという環境が居場所となっていると言える。

本稿筆者は、スウェーデンのこの学校制度に共感する。日本では、何か行き詰まった状況になったら「普通」のレーンから外れて別対応が求められる。ちょうど、不登校であれば、適応指導教室やフリースクールなど、学校教育から切り離されてしまったら勉強もコミュニティも今までいたところから切り離される。この対応だと、本人自身が「自分は何か問題があって普通ではない」という認識を持ってしまう可能性があり、根本的な解決がなされないのではないかと考える。スウェーデンでは、元々学校とそれ以外が切り離されているため、どのように余暇の時間を使うのかは個人の自由であり個人の責任となる。何らかの問題で行き詰まった状況になった際に、他の人も自分の興味の向く方へ、あるいは自分をより良くするための活動を選ぶように、自分にはそれがユースワークという環境が一番だったという結論に終わる。更に、国に1000以上も存在している事実があることから、自分の居場所として選ぶことに引け目を感じることが軽減されると考える。

方向喪失型不登校児は、自分でもわからない虚無感や不安感を話せる居場所がなく放浪してしまうという課題を抱えている。香川が述べていたように、過去の傷つきや家庭環境が原因であったりと深い部分に問題を抱えているため一見すると何ら問題がないように思われ、本人もどこに助けを求めたら良いかわからず、周りも配慮することは難しい。その中で、学校や家庭と関係なく当たり前に活動できる環境ならば、自ら心が休まる位置を探すことができるのではと考える。気軽にその環境に入り、新しい分野や新しい自分に触れ、「こうなりたい、これをしたい」という希望を掴んだ上で、学校で勉強する必要を感じたら戻る選択になるだろうし、学校外での勉強や学びの必要性を感じたならばその道を選択することができるのではと本稿筆者は考える。

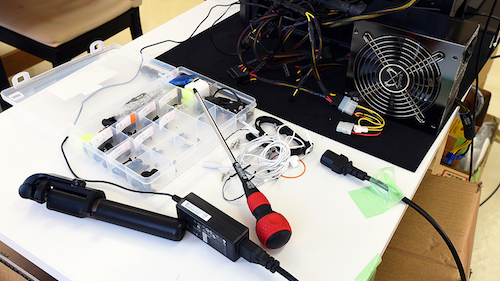

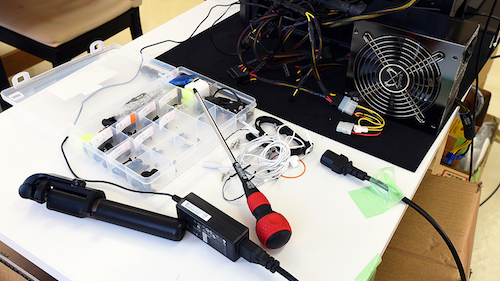

第9章 インタビューを経て

今回の研究にあたり、以前から個人的に交流のあったプレミア株式会社(以下「プレミア」と称する)の飯森さんご夫婦にインタビューを行った。プレミア株式会社は神奈川県藤沢市にある就労移行支援事業所事業である。精神・知的障害を持っていたり、家庭環境が険悪であったりと、複雑な背景を有している生徒が約20名通っている。カウンセリングを重ねながらその個人に合ったスケジュールを一緒に組み立て、最終的な就職に向けて支援している。特にIT技術の習得に力を入れており、就職に役立つ実践的なIT技術を短い短期間で習得できるプログラムを用意している。Excel・Word・Powerpointで書類作成などの技術を習得する基礎講座や、他にも希望者には情報システム技術ハードウエア/パソコンの組み立て、デザインなどのプログラムを用意している。

「プレミア藤沢」 出所:LITALICO仕事ナビ

「プレミア藤沢」 出所:LITALICO仕事ナビ

主に障害のある方々の就労支援を行っているため、自身の研究対象である中学生の不登校とは少し離れる点があるが、背景に傷つきがある生徒との向き合い方に共通点があるのではと考えインタビューを実施した。以下では所長である飯森さんご夫婦にインタビューした内容を記述する。

何故このような取り組みをするようになったのか?

もともとは、所長である飯森誠示さんが以前勤めていた会社で、障害のある方々の育成に携わる仕事を行なっていた。しかし、これまで培った障害育成の経験を活かして、会社の一部としての事業ではなく障害育成に特化した会社を立ち上げようと設立したのがプレミア株式会社である。

どのような生徒が通っている?

高校に通えなくなった不登校の人や、精神的な障害を持ち養護学校に通いながらプレミアに通う人、社会復帰のために通う人、など高校生から大人まで様々なバックグランドを持つ生徒が通っている。通っている生徒は、学校や家庭で本人の障害や問題に向き合ってくれる人がおらず、「一般的なこと」がどうして出来ないのかと批判されながら生きてきた生徒も多い。そのため他人を信頼することが難しく、心を開けて自分のことを話すまでに時間を要する。プレミアの事務所に足を運ぶまでに何ヶ月も家に行って声をかけ続けた後に、やっと外に出られたケースもあると言う。

そのような生徒一人一人が抱えている問題は何なのかを長期に渡って信頼関係を深めながら把握する必要があると所長さんが仰った。また、問題や障害だけに目を向けるのではなく、その一人一人の「個性」「夢中になれること」も一緒に探しそれを通して社会復帰が出来るように導く実践をしている。例えば、高校に入って直ぐに不登校になった生徒は、得意なゲームとの関連において、プレミアではパソコンの組み立てやデザインを行っている。

生徒に対して向き合う時に意識していることは?

所長さんは「横の立場で接すること」を意識されているそう。会社の社長という立場ではなく、友達のような横の立場で接することを通して信頼関係を築くことを意識しているとのこと。特に、障害を持っていたり劣悪な家庭環境の影響で人間不信になっている生徒達には、誰かを信頼することへのハードルが高いため、上下の関係で縛ってしまってはこれまで環境と変わらなくなってしまう。自分が好きなこと、嫌なことをこの人には打ち明けても良いなと思われるような存在になる必要があると言う。そのためには、長期に渡ってその生徒一人一人と向き合う必要があり、忍耐することも多いそう。物を投げつけられたり、暴言を吐かれたり、逆に何を言っても反応がない日々が続いたりと、向き合うことは簡単ではないと述べる。しかし、今までそのように自分と向き合ってもらう経験がなかった彼らだからこそ、プレミアにおいては向き合ってくれる人がいると言う安心感を与える場所を目指しているとも仰った。

所長さんが考えるこれからの福祉/教育において必要なこととは?

福祉や教育の問題に関心を持ち真剣に向き合う「人」の存在が不可欠であると仰る。NPOでの事業や各自治体にて、障害支援の取り組みや不登校の養成を行っているところはあるが、そのような「環境」は存在するとしてもその中で「人」がどれほど関心を払っているかが重要だと述べる。実際に、プレミアでもサポーターとして何人かの従業員を雇ってきたが、長期に渡っての生徒の支援に耐えきれずや辞めてしまった人も多いと仰る。関心を払うためには、知ることから始まるためどのような問題が起こっているのか、障害を持つ子供や大人がどのような問題を抱えているのかを知って欲しい、その問題の解決に切実さを感じる人達が支援に携わって欲しいと仰る。

「プレミア藤沢」 出所:LITALICO仕事ナビ

インタビュー当日は、実際プレミアの事務所に足を運び、通っている生徒達とも少しばかり交流をさせていただいた。一人一人、初対面の本項筆者に名前と自分が得意なこと・好きなことを教えてくれた。ある人は自ら作成したゲームソフトの解説が書かれたノートを見せてくれ、またある人は自身が描いた絵を見せてくれたりと、各自嬉しそうに紹介してくれたことが印象的であった。自分の好きなこと得意なことはこれです!と自信を持って相手に伝えることに、筆者自身躊躇してしまうことがあるため素直にすごいなと感動した。後で聞いた話によると、あのように自分のことを話せるようになるまで2年間かかった生徒だったそう。何か一つ自分が向き合った経験をすることができることが人の人生を大きく変えるのだと感じた。

また、このインタビューを経て、上記のように所長さんが仰ったように「人」の存在が大きいと筆者自身も感じた。過去の傷つきを持ち心を閉ざしてしまった人、他人を信頼できず頼る人の存在がない人にとって、自分一人と向き合ってくれる存在が障害の有無にかかわらず必要であると考える。障害を持つ人も、家庭、学校、仕事、などの社会から、「普通」ではないことへの批判を受けていたり、受け入れられる場所を有していないことが背景にあることが多い。このことは、家庭にも学校にも居場所がなく放浪するという方向喪失型不登校児と類似する点であると考える。従って、方向喪失型不登校においても、やはり横の立場で自分の問題にも自分の個性にも向き合って一緒に考えてくれる人の存在が不可欠であるのではなかと筆者は考える。

第10章 政策提言

以上の研究を踏まえて、方向喪失型不登校の問題として「居場所のなさ」、特に「自分と向き合ってくれる人」の存在の欠如が根本の問題として挙げられる。この問題に向けて以下のような政策を提言したい。

「開かれた」場所の提供

- 対象を選ばない施設利用

学校内にある保健室や相談所のような避難所としての利用ではなく、先行事例として取り上げた京都ユースサービス協会のように、「誰でも」「理由があってもなくても」「気軽に」立ち寄ることができる環境が必要であると考える。なぜなら特別支援をする施設であることを打ち出すとターゲットが明確であるがゆえに、「自分は何か問題があるからここにいかなければならない」と、不登校というレッテルを貼り付けてしまい精神的負荷をかけてしまうことにもなるからだ。従って、不登校であってもそうでなくても利用できる開かれた空間が求められる。

具体的には、市民会館や国や市で運営している図書館などの一部にフリースペースとしての空間を設けたり、または一般のマンションの一室を利用してアットホームな場所を創造する。前者の場合、市と民間団体の連携が不可欠になり、後者の場合、国の援助やNPO法人への寄付を通じてなど経済面での工面が必要となる。

- 個性を見つける経験

フリーヒューセットの事例や、インタビューから自分の好きなこと・興味のあることを見つけることが、その生徒にとって次へのステップへ進む機会となることがわかる。方向喪失型不登校児にとっても、自分が何か行ったことに賞賛の声を得たり、やり遂げた経験が自分を知り、自ら自分の道を決めるための糧になる。家庭環境に恵まれなかった背景がある児童にとっては習い事で様々なな経験をすることが乏しい。従って、スポーツや絵画、音楽などの趣味の範囲から、ボランティアの社会経験などコンテンツを通して自分の好き・得意を見つけられる経験が可能な環境が求められる。

幅広い人材の確保

環境があったとしても、そこに自分と向き合ってくれる「人」の存在がなければ居場所となることは難しい。その「人」における必要事項としてインタビューを経て感じたことは、興味本位ではなく真剣に向き合える人が必要であると考える。つまり、資格や社会的な地位よりもどれだけ児童の目線に立って対応できるかが重要であると言える。もちろん、専門的な知識を携えた有資格者やソーシャルワーカー的な存在も必要である。そのような専門的な人たちの協力を前提として、他にも長期的にその児童を向き合い、より「横の立場」で共に悩みを共有し考えてあげられる人が求められる。例えば以下のような人たちを児童と直接接するスタッフとして起用することを検討する。

- 「誤った過去」を経験したスタッフの起用を行うフリーヒューセットのように、以前不登校を経験していた人。

- 子育ての経験が豊富な主婦の方々。

- 福祉や教育支援に興味のある学生ボランティア。

学生の起用は、教職課程の中の実習で取り入れる他、教職課程を受講していない或いは教員を目指している学生でなくても、現実で起こっている問題に直接触れられるという点において参加した学生の知見を広げるメリットにもなる。また、ボランティアを通じて問題意識を持ち真摯に向き合いたいと志す学生の出現にも繋がると考える。

以上のような政策を提言する。具体的な政策に落とし込む際には更に問題が浮上することも考えられる。しかし、政策の軸としては、方向喪失型不登校児童の心が休まり問題や課題を共有することができる「居場所」を生み出すための「環境」と「人」の存在が不可欠であり、その「居場所」が整った土台の上に今度はそれを周知する情報の共有も必要になってくると結論づける。

参考文献

Last Update:2022/1/31

© 2019 ABE Shiho. All rights reserved.