「Japan Rail Pass」

出所:Hector Martin | Flickr

早稲田大学 社会科学部

政策科学研究 上沼ゼミ33期

福島 拓広

インバウンド政策の政治・社会的意義は、一つに「市民の草の根交流により国家間の外交を保管・強化する」ことにある。日本への旅行は、外国人にとって実際の日本を知り、日本の人々と交流する機会となる。外交官のような特別な立場の人だけでなく、一般の人々と接することで、外国人旅行者は日本のありのまま姿を理解することができる。日本に滞在したことで、自国で培った日本のイメージを見直すことができたという外国人旅行者もいる。新井(2019)は、日本への渡航経験がない中国人の日本に対する印象は、良い印象が34.9%、悪い印象が63.3%であったのに対し、渡航経験がある中国人は、良い印象が74.3%と2倍以上に増え、悪い印象は24.3%と約3分の1に減少していることを明らかにしている。これは、訪日によって日本に対する印象が逆転し、大きく好転したことを示している。観光による草の根交流を通じて、日本を理解し、好感を抱く人が世界中に増えれば、国際社会で日本の行動に協力したり、理解してくれる人が増えることが期待される。 近隣諸国を始めとした諸外国からの訪日観光客が増加する事は、日本の文化に理解を深めてもらう機会であり、こうした国際観光による草の根交流は国家間の外交を補完・強化する。国際観光の推進は日本のソフトパワーを強化するものであるといえる。経済的意義

二つに「日本の魅力の再活性化」である。外国人観光客を受け入れてきた地域では、自分たちの資源が他国の人々に評価され、賞賛されることで、地域への誇りや愛着が生まれる。海外の人々に日本の文化や日本人の本質を体験してもらうことで、日本人自身が自分たちの価値を再認識し、自分たちの文化や地域に誇りを持つようになる。このような、地域への誇りや愛着は、住民が地域社会を活性化させる原動力になると考えられる。

インバウンド政策の経済的意義は、一つに、「見えざる輸出」(新井 2019)である。訪日外国人旅行者がもたらす消費は、わが国から外に持ち出すことができないサービス産業が外需を獲得するということである。インバウンド増加に伴う旅行収支の黒字化によって国際収支の改善に寄与する。訪日外国人旅行者の物やサービスの消費による外貨、域外需要を獲得するインバウンド観光は、内需、消費の地域間移動の国内観光市場とは異なり、見えざる輸出として、国際収支の改善を通して国の経済成長にも寄与する。また、インバウンド観光は、自然、歴史、文化、産物、人など、様々な地域資源を活用して、国内で訪日外国人旅行客にモノやサービスを提供するものであるから、製造業の生産施設の海外移転に伴う産業空洞化のようなリスクもない。以上、インバウンド観光は、国全体に上記のようなメリットをもたらす可能性があり、この可能性を最大限に実現するために政府が一丸となって取り組んでいる。「訪日外国人観光客の移動の不便さを解消する」という本提言の目的は、上記のようなメリットをもたらすインバウンド観光をさらに促進し、観光立国の実現する上で意義のあるものと考えている。

二つに「ショールーム効果」(新井 2019)である。訪日旅行帰国後の日本製品・商品の購入やサービスの消費傾向は、日本旅行中に消費したもの、体験したもの、感じたものがきっかけとなっていることが指摘されている。この傾向を背景に、日本の製品や農林水産物の輸出やこれまでは内需型だった飲食、小売業などの国内サービス産業の海外直接投資による海外事業展開が拡大している動向も見られる。

三つに「雇用誘発効果」である。訪日外国人旅行者の消費は、主に交通費、宿泊費、食事代、お土産代、アクティビティに費やされるが、企業間の取引を通じてより広く他業種にも経済効果を及ぼす。観光産業は関連する分野が多岐にわたる産業であり、他の産業への波及効果が大きく、雇用誘発効果の高い産業である。

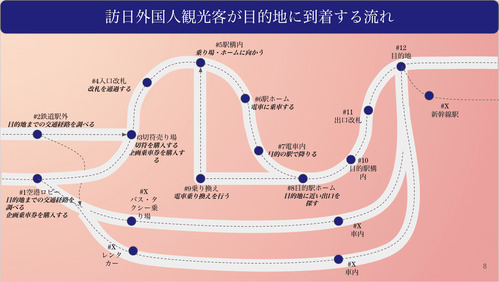

訪日外国人観光客が空港ロビーで行う主な行動は「目的地までの交通経路を調べる 」「企画乗車券を購入する」「両替」とされている。@駅外

この際の不満として、以下のような声が挙げられている。

・「目的地までの交通経路を調べる」...目的地までの最適な交通機関が分からない

・「企画乗車券を購入する」...企画乗車券の種類が多くて違いが分からない

訪日外国人観光客が駅外で行う主な行動は「駅を探す」「目的地までの交通経路を 調べる 」とされる。この際の不満として、以下のような声が挙げられている。@切符売り場

・「駅を探す」...街中で駅の目印(サイン)が見つからない。標識の英語訳に間違いがあり、意味を理解できなかった。(イギリス、40代)

・「目的地までの交通経路を調べる 」...目的地までの最適な交通機関が分からない。路線網が複雑すぎる。地下鉄路線があまりにも多くてわかりづらかった。(韓国) 路線が複雑で観光客はびびってしまうかも。(台湾) ルートが複雑で、目的駅まで行かない電車があり、違う電車に乗ってしまい、降りて正しい電車が 来るまで待つことになった。(アメリカ)

訪日外国人観光客が切符売り場で行う行動は 「切符を購入する」「企画乗車券を購入する」である。この際の不満として、以下のような声が挙げられている。@入り口改札

・「切符を購入する」... 乗車賃が分からない 乗車券の購入にクレジットカードを使えない 路線図が複雑で分からない 駅員の対応が不十分 券売機の機能が複雑すぎる 切符売場の表が不十分 どこで切符を買うのか分かりにくい 切符売り場に人が多すぎる。駅の名前や路線が多すぎて、切符の値段がわかりにくい。(アメリカ) 一つの路線の一日乗車パスを買った。別の路線で使えないことが分からなかった。(アメリカ) 切符販売機の英訳がよくなくて、指示が不明だった。(アメリカ) 券売機で購入可能な乗換範囲が限られる ・多くの切符がカード決済で購入できない ・外国人向けのIC 乗車券は、有効期限があるため次回訪日時に使えず、払い戻しもできない

・「企画乗車券を購入する」... 企画乗車券の種類が多くて 違いが分からない 企画乗車券が使えない路線 がある 地下鉄が2種類ある ・乗車券の種類が多いが、その違いが不明 ・企画乗車券(JapanRailPass)で地下鉄・私鉄に乗れない

訪日外国人観光客が入り口改札で行う行動は「改札を通過する」である。@駅構内

この際の不満として、以下のような声が挙げられている。

・「改札を通過する」... 駅改札口ではポケトークを用いて訪日外国人に対応しているが、細かいニュアンスまでが伝わらず苦労している(鉄道事業者B)

訪日外国人観光客が駅構内で行う行動は「乗り場・ホームに向かう」である。@駅ホーム

この際の不満として、以下のような声が挙げられている。

・「乗り場・ホームに向かう」... 目的の駅方面に向かう電車なのか分からない。 駅員の対応が不十分 駅構内の地図号表記に、情報が多すぎる 駅構内の経路が複雑すぎる ・複雑な路線 ・「GPSが地下では通じない」経験に不慣れ ・英語での案内情報が少ない ・交通経路が複雑で外国人には理解が難しい(鉄道事業者A) ・路線図が複雑で目的地までの行き方が分からなかった(香港,20代) ・乗り換えが難しく、誤って改札口から出てしまうことが何回かあった(カナダ、20代) ・地下で地図アプリが機能せず、英語の案内標識もなくて迷子になった(ドイツ,20代) ・駅員さんの対応がおざなりで、質問にきちんと答えてくれなかった(インドネシア、50代)

訪日外国人観光客が駅ホームで行う行動は「電車に乗車する」である。この際の不満として、以下のような声が挙げられている。@電車内

「電車に乗車する」... 乗場(ホーム)でのアナウンスが分かりにくい 乗場(ホーム)での表記が不十分 目的の駅方面に向かう電車なのか分からない。 目的の駅で止まる電車 なのか分からない ・ルートが複雑で、目的駅まで行かない電車があり、違う電車に乗ってしまい、降りて正しい電車が 来るまで待つことになった。(アメリカ)

訪日外国人観光客が電車内で行う行動は「目的の駅で降りる」である。@乗り換え

この際の不満として、以下のような声が挙げられている。

「目的の駅で降りる」... 電車内でのアナウンスが分かりにくい 電車内での表記が不十分

訪日外国人観光客が乗り換えで行う行動は「電車乗り換えを行う 」である。この際の不満として、以下のような声が挙げられている。@目的駅ホーム・目的駅構内・ 出口改札

「電車乗り換えを行う 」... ・企画乗車券が使えない路線 がある 地下鉄が2種類ある ・乗り換え時、分かりやすい表示板や案内が不備なため、何回も人に聞いて確認しなければなら ず、とても不便。(韓国) ・乗り換えの時に場所がわからず、改札を出そうになったこともあった。(台湾) ・違う会社が運営する電車・メトロの乗り換えで、同じ切符が使えるか分かりにくかった。(アメリカ) ・英語の案内情報が少ない

訪日外国人観光客が目的駅ホーム・目的駅構内・ 出口改札で行う行動は「目的地に近い出口を探す」である。この際の不満として、以下のような声が挙げられている。ここまで、「なぜ公共交通(特に鉄道)が訪日観光客にとって不便と感じる主項目となっているのか」を明らかにするために、「訪日観光客が公共交通(特に鉄道)で目的地までに到着する流れ」を概観し、ボトルネック課題を整理した。

「目的地に近い出口を探す」... ・駅の出口が多すぎる ・駅の出口が沢山あり目的地にどれが最短か分からない(マレーシア,30代) 英語の案内情報が少ない ・出口の情報が正確に案内されていない。(韓国) ・出口の表記がなく、間違えて地下鉄の改札についてしまい、余計にお金を取られた。(台湾) ・駅から出るのが本当に大変だった。やっと駅から出られたときは混乱の極みにいた。(アメリカ) ・「GPSが地下では通じない」経験に不慣れ 出口付近の観光地に行きたいが、観光スポットがあるかの表示が少ない。(台湾)

公共交通機関における各場面ごとの不満点やボトルネック課題- 新井直樹(2019),奈良県立大学,奈良県立大学研究季報30(1),1-34「 インバウンド観光の意義、効果と課題 」https://irdb.nii.ac.jp/01142/0004291703 (最終アクセス:2021/07/5)

提供されているサービスや実施されている政策- 野村総合研究所(2018)「 経済産業省 令和元年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(2020東京オリンピック・パラリンピックへ向けたインバウンド向けサービス開発に係る調査事業) 」https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/creative/downloadfiles/fy31/31fy_jp_houkoku.pdf (最終アクセス:2021/03/31)

- 松田明子・砂子友基(2014),三菱UFJリサーチ&コンサルティング「 外国人観光客の首都圏交通インフラ利用調査結果のお知らせ 」https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2014/06/cr_140613.pdf(アクセス:2021/12/09)

- 観光庁(2020)「 訪日外国人旅行者の受入環境整備に関するアンケート 」https://www.mlit.go.jp/common/001281549.pdf (アクセス:2021/12/21)

- 観光庁(2019)「 訪日外国人旅行者の受入環境整備に関するアンケート 」https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001333861.pdf(アクセス:2021/12/21)

- 観光庁(2018)「 訪日外国人旅行者の受入環境整備に関するアンケート 」https://www.mlit.go.jp/common/001226100.pdf(アクセス:2021/12/21)

サービス・政策の課題や不足点- *「 ** 」*** (アクセス:)

- Japan Official Travel App 日本政府観光局(JNTO)「 Japan Official Travel App 」https://www.jnto.go.jp/smartapp/eng/about.html (最終アクセス:2021/03/31)

提言- *「 ** 」*** (アクセス:)

- *「 ** 」*** (アクセス:)

Last Update:2022/01/31

© 2022 TAKUHIRO FUKUSHIMA. All rights reserved.