鎌倉市「観光渋滞」解消へ

ーロードプライシングの導入ー

早稲田大学社会科学部4年

上沼ゼミⅢ

池田颯永

鎌倉駅 本稿筆者撮影(2020年7月5日)

章立て

- はじめに

- 何が「問題」なのか

- 鎌倉市のこれまでの取り組み

- 「鎌倉ロードプライシング(仮称)」

- ロードプライシングの先行事例

- 鎌倉市に有効なロードプライシングとは

- まとめ 政策提言

- 参考文献

1.はじめに

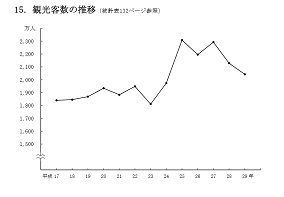

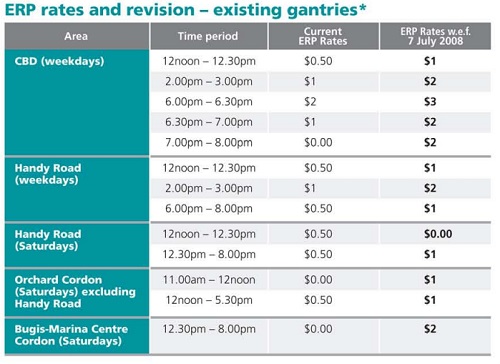

図1 鎌倉市観光客数推移 出所「第2期鎌倉市観光基本計画 資料編」(pdf)

現在、日本を訪れる外国人観光客数は、年々増加傾向にあり、2019年においては2940万人という世界11位の大規模なものとなっている。

そして、本稿筆者の住処でもある鎌倉市も国内外の観光客が、年間およそ1902万人(令和元年現在)という現地住民のおよそ120倍という膨大な人数が訪れる。この鎌倉市への観光客数は、近年、猛暑などの気温の影響により減少傾向にあるものの、約10年で200万人程度増加している(図1参照)。

そのような状況下で、多数の観光客の訪問、鎌倉独自の環境による慢性的な道路渋滞及び電車、バスなどの交通機関のキャパシティオーバー等が発生しており、観光客は勿論、本稿筆者自身も含めた地元住民にも不便を招いている。例えば、江ノ島電鉄の膨大な待ち時間、市の繁華街近くの道路での交通事故の多数発生、などが挙げられる。

本稿筆者がこの研究を行おうと思った理由は、同じ鎌倉市居住である祖母が、昨年体調を崩し救急車を呼ぶという事があった際、交通渋滞により救急車の到着が遅れ、困ったという経験や、ゴールデンウィークや年末年始、夏休みといったいわゆる観光のトップシーズンになると、乗りたい時間の電車に乗れないどころか、ホームにも入れないといった経験をしたことなどの、実際に生活をしていて感じた不便な面の改善を図りたいというものである。

また、上記したような、外国人観光客の増加を、旅行などによって実感することが多くなり、東京オリンピックのセーリング競技開催地が、隣の市である藤沢市の海岸付近という非常に近い場所で行われる影響でのさらなる観光客数の増加があるのではないかという考えができたことや、ビッグゲームを控え、インフレ脱却などを目的とする観光客増加を狙っている日本全体のタイムリーな社会問題だと思ったからという動機もある。

私は研究を通じて地元住民、観光客どちらも利益を得る政策を提言したい。

2.何が「問題」なのか

この章では、鎌倉市が交通の面において抱える問題を大きく分けて3つ挙げる。そして、それを踏まえてどういった特徴があるのかを挙げる。

2-1 狭い道路に多くの交通量

鎌倉市は、鎌倉時代の建造物、道路などの区画を基盤として古い町並みになっている。そういった景観が観光地として売りとなっている一方で、交通の面で問題点が存在している。交通問題解決のために活用出来るスペースの狭さ、狭い道路とその脇の歩道の有無などである。

下の写真は、市内でも共に有数の観光地である小町通りから鶴岡八幡宮に通じる人通りの多い道路ではあるが、写真の通り車と歩行者の間隔が非常に狭いことが分かる。(図2)

図2 通行人と車との距離が非常に近く、歩道も無い

本稿筆者撮影

このように狭い道路は市内各地に存在しており、交通事故、渋滞などを起こす引き金となっている。実際、鎌倉市内で発生した交通事故の内、最も多いものは幹線道路上における二輪車関係事故、その次に同じく幹線道路における自家用車の事故となっている(鎌倉警察署HPより)。

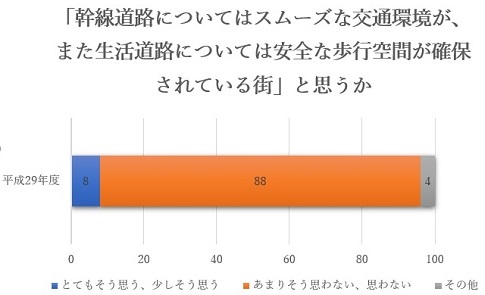

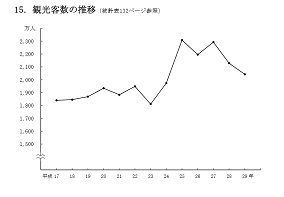

そして、そもそも鎌倉市民がこの問題に対して不満を感じているのかという点に関しては、図3に示した公益社団法人鎌倉市観光協会が鎌倉市民を中心としてアンケートを取ったデータによって分かる。これは、幹線道路における交通渋滞、安全性についてのデータで、図が示すとおり「(あまり)そう思わない」の割合が9割弱を占めており、いかに満足をしていないかというのが分かる。

図3 「公益社団法人鎌倉市観光協会の鎌倉市観光地マスタープラン(pdf)」を基に本稿筆者作成

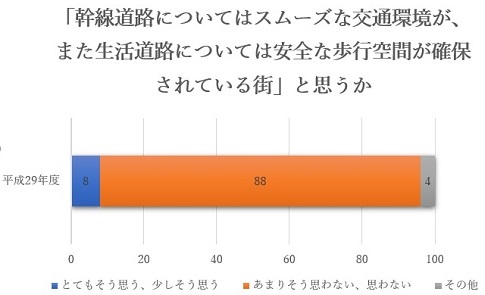

2-2 平均旅行速度

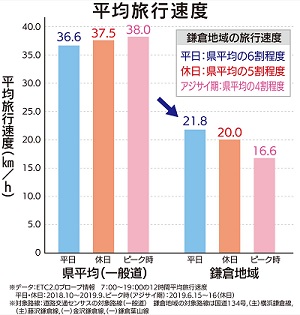

そして、鎌倉市における観光、交通の不便さを表す指標として「平均旅行速度」というものがある。平均旅行速度というのは「区間の総延長を走行に要した時間で割った平均速度」である。つまり、どれほどの早さ(時速nkm)でバスや乗用車などが鎌倉市内を走行することが出来るかを表した指標である。この数値は「旅行」という文言が含まれているものの、旅行目的で無くても調査をした区間を走行するどの車も関係してくるものなので地元住民、観光客双方にも関係した数値になっている。つまり、観光の際に使うマイカーやバス、地元住民であれば買い物や家族の送迎の所要時間がどのようなものかを表す。その数値が、鎌倉市では神奈川県平均を大きく下回る数値になっている。詳しい数値は図4のとおりである。

図4が示すとおり、鎌倉市というのは県の一般道の平均と比べて平日でさえ6割程度の速度となっている。梅雨の時期、つまり紫陽花が見頃の時期では4割程度とかなり低い水準に鎌倉市はなっている事が分かる。なお、10~20km/hの早さが鎌倉市の旅行速度では一年を通じて一番多くなっており、あじさい期にいたっては10km/h未満も2割程度を占めるものとなっている。つまり例えを出すと、40km/hで走行した際にはa地点からb地点まで3回信号待ちをする事になったとしたら、20km/hで走った場合6回前後信号待ちを要する可能性が高くなると言うことである。信号待ちのほかにも、単純に時期によってはいつもより早く出かける準備をしなければならなかったり、バスの待ち時間、所要時間が長く、訪れたい施設の開館時刻を超えてしまうかも知れないといった自体が発生しやすい、もしくは発生するのである。

図4 鎌倉市の平均旅行速度 神奈川県と比較 出所タウンニュースかまくら版2020年1月24日号

2-3 景観保護との兼ね合い

これは、「2-1狭い道路に多くの交通量」と少し被る内容になるが、実際に鎌倉市には「鎌倉市都市景観条例」が存在し、その中の第3章・第2節に「行為の規制等」という項目があり、そこで森林伐採、彩色、開発の際のルールなど市内の景観保護に関する規制などが表記されている。これにより市内での開発には厳しい基準を乗り越えなければ施すことが出来なくなっている。

この環境保全をしながらの交通問題に対する政策実施は、選択肢の幅を狭める等の難易度を上げると共に、市の「交通計画検討委員会」等の団体が、交通政策を挙げる度に、必ず前提としてあげている事である。

「交通計画検討委員会」というのは、2012年にできた組織で、「鎌倉地域地区交通計画の見直し方針の策定」、「市民アンケート調査による現状と施策に対する市民意識の把握」などの内容を中心に検討している。構成員は、自治会会長などを中心とした

①「市民」

②鎌倉市観光協会、神社、寺の組織などの「公共団体」

③商店街連合会といった「商工業者」

④江ノ島電鉄、JR、バス、タクシー会社等の「交通事業者」

⑤大学教授などの「有識者」

⑥国土交通省の国道事務所、市の警察、市、県の交通規制関連機関などの「関係行政機関」

といった、行政、商業、市民などの、立場、意向が異なる、様々な視点からの意見が徴収出来るような構成となっている。また、この委員会の下に専門部会があり、各検討内容の実現をする上での細かい基盤組織も存在している。

2-4 各問題点を踏まえて

以上の2-1~2-3の問題点を踏まえて、「幹線道路」における交通環境の整備が重要である事が、特に2-1.2を踏まえてあげられる。平均旅行速度や、交通面での安全性における市民の不満点などは特に「幹線道路」についての問題であり、そこを対処していくことが鎌倉市の交通問題において重要であると本稿筆者は捉えた。

特に、幹線道路における交通量を抑制する事で周囲の歩行者の安全性を高める事や、スムーズな交通状態の維持などが出来るのではないか。この結果を踏まえて、政策提言を進めていく。

3.鎌倉市のこれまでの取り組み

上記したような検討委員会がある鎌倉市では、歴史的背景、景観保護等を踏まえた独自の取り組みを行っている。その中でも幹線道路に関するものを挙げる。

3-1 パークアンドライド

鎌倉市がこれまでに行ってきた交通渋滞緩和のために行ってきた代表的なものとして、2001年より行っている「パークアンドライド」というものがある。鎌倉市のHPによれば「市の中心部の交通渋滞に対処するため、郊外部の駐車場に車を停め、江ノ電又はシャトルバスに乗り換えて鎌倉地域を訪れるシステム」として紹介されている。

市では観光街からは少し離れ、スペースにも余裕がある海岸線の地下駐車場など4つを「パークアンドライド」でサービスを受けられる駐車場に指定している。そして、その受け取ることの出来るサービスとして、市の中心的交通機関である江ノ島電鉄の切符の割引券や一日乗り降り自由、バスの乗り降り自由といったものにしている。受け取ることの出来るサービスを電車、バスの切符にする事で公共交通機関へ促すことで道路に関する交通緩和を図ろうといった取り組みで、実際に鎌倉市のアンケート結果によれば「目的地の側に駐車するよりもお得感があって利用した」や「観光の際に利用する施設の数が増えた」といったポジティブな意見が出ている。

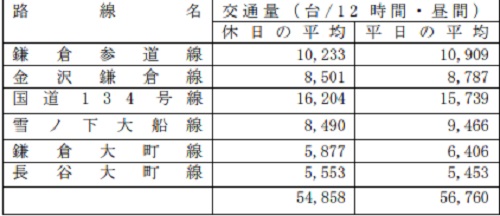

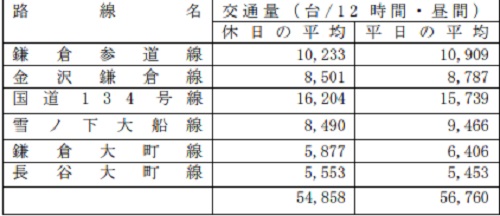

その一方デメリットとして、駐車可能な台数が指定された4つの駐車場では少なく、まかないきれないというのが挙げられる。七里ヶ浜では333台、由比ヶ浜では188台、江ノ島では202台、稲村ヶ崎では50台と、一般車両がパークアンドライドを利用出来る台数は全体を合わせても773台となっている(鎌倉市HP「パークアンドライド」より)。勿論、一日の中でも車両の入れ替わりがあるものの、一般車両も同時に利用される駐車場でこの上限は非常に少ない。参考に、古いデータではあるが平成23年度の鎌倉市における主要道路における交通量は昼間の12時間で平均56000台ほどになっていて(図5参照)、さらに50%弱が来訪交通となっている。このことから、台数が如何に足りていないかがわかる。

図5 平成23年度における鎌倉市内主要道路の昼間における平均交通量

出所 鎌倉市「都市計画見直し方針」

また、鎌倉市が発行する令和2年度の「鎌倉の統計」によれば、令和元年度における鎌倉市のパークアンドライドの利用台数は7783台となっていて、先ほどの一日の同時上限773台を考えると非常に利用台数が少ないことが分かる。また、7783台の二年前の平成29年度では11,486、平成30年度では9910台となっていて、2001年から始まっているものの、年々減少してしまっていることが分かる。

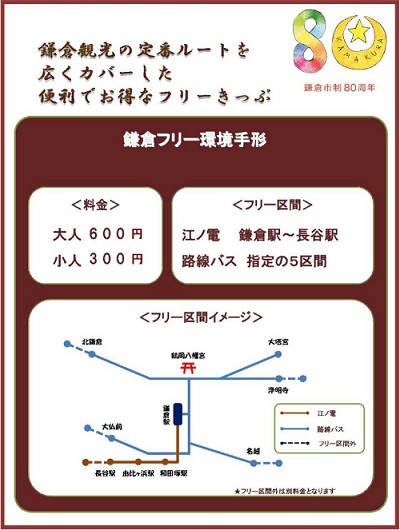

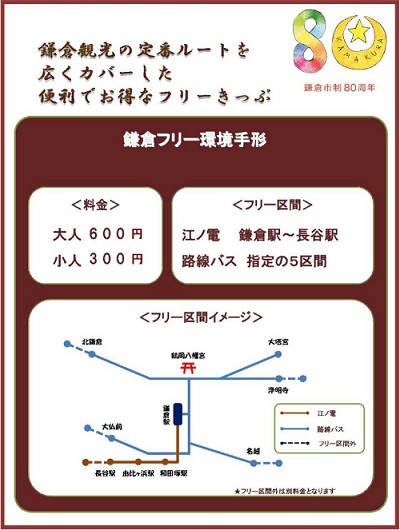

3-2 鎌倉フリー環境手形

次に挙げるのは鎌倉フリー環境手形で、鎌倉市のHPでは「鎌倉地域内の主要な観光スポットへ向かう5つの路線バスと、電車の特定区間が1日自由に乗り降りできるフリー切符。特典として、協賛寺社の拝観料割引や縁起物の進呈等が付く」ものと紹介されている。一度駅などでこの鎌倉フリー環境手形を買えば、指定されている公共交通機関内であれば共通して使うことの出来る便利なサービスである。その他にも少しではあるが、飲食店や、寺社などで使える割引券などが付いてくる。こちらも中心的な交通機関である江ノ島電鉄や路線バスと提携しており、公共交通機関利用を促し交通環境の改善をすすめていこうというものである。こちらの利用件数は令和元年度18,095で2万件近い利用数がある。

この鎌倉フリー環境手形のデメリットは、600円という値段設定であまりメリットが大きくないという点である。市のHPによるシミュレーションでもお得になるのは176円ほどで、あまり大きなメリットとなるようなサービスではないという事実がある。仮にこの鎌倉環境フリー手形で貰える割引サービスを使える協賛寺社、観光施設などを巡ったとしても200円ほどの得で、600円では本当に徒歩を使わずにすべて公共交通機関を使う人以外はあまりインパクトの無いサービスに現状なってしまっている。

また、こちらの鎌倉環境フリー手形も、パークアンドライドと同じく令和元年度の「鎌倉の調査」によれば、平成29年度は25,903件、翌年平成30年度は22730件、そして前述した令和元年度は18095件と年々利用者数は減少してしまっている。

図6 鎌倉環境フリー手形イメージ図 出所鎌倉市HP「鎌倉環境フリー手形について」

3-3 2つのサービスを見ての課題

両方とも、公共交通機関の利用を促すことで自動車の交通量の改善を目指すという方針が伺える。その点に関しては、本稿筆者もその方針には同意で、自動車での市内来訪を如何に減らせるかという問題は公共交通機関への移行を如何に進めることが出来るかという点にある。

また、双方とも利用者数が年々減少してしまっているのは気になる点で、いかに観光客に対してわかりやすく、また大人数に影響力のある政策を実行出来るかが課題となる。

これらの課題点と2-3で示した景観保護を踏また鎌倉市に合っている、そして幹線道路に有効的な政策をこれから示していく。

4.「鎌倉ロードプライシング(仮称)」

2章で挙げた大きく分けて3つの課題点、そして3章で挙げたこれまでの取り組みを踏まえて、本稿筆者が鎌倉市の幹線道路における最適だと考えた政策をこれから挙げていく。

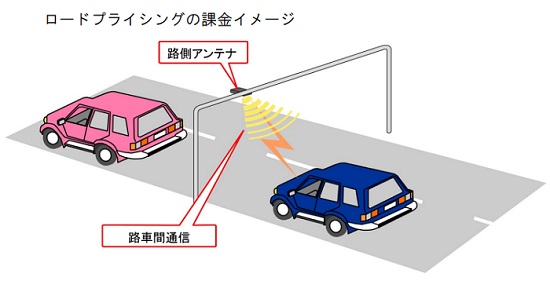

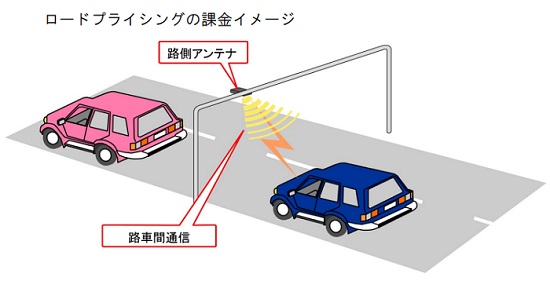

4-1 ロードプライシング

鎌倉市に最適だと考えた政策は、「ロードプライシング」である。このロードプライシングは、東京都環境局によれば「特定の道路や地域、時間帯における自動車利用者に対して課金することにより、自動車利用の合理化や交通行動の転換を促し、自動車交通量の抑制を図る施策で、TDM(交通需要マネジメント)施策の一つ」と定義している(東京都環境局「ロードプライシング」)。いわばETCのようなもので、ある箇所を通過する際などに課金が発生する制度である。イギリスのロンドンや、シンガポールで交通量を抑制できたという実績がある。またロードプライシングには、交通量を抑制するという面の他にも自動車の排気ガスを減らすと言うことで大気汚染や地球温暖化といった環境問題に対する対処法としても用いられることがある。

図7 ロードプライシング課金イメージ図 出所第10回鎌倉市交通計画検討委員会専門部会参考資料

そして、鎌倉市も1995年から行政の構想としては浮かんできており、平成25年度から鎌倉市交通計画検討委員会を中心としてロードプライシングの実現に向けて動いている。しかし、1995年から26年経った2021年でも実現には至っておらず、当初は2020年に実現する予定であったものの、全く実現には至っていない。鎌倉市民である本稿筆者自身含めて、市からロードプライシングの件についての公式な実現予定のアナウンスは来ていない。

そんなロードプライシングが最適だと思ったのかというのには大きく分けて3つの理由が挙げられる。

一つは、多くの自動車に直接課金が発生するような制度のため、それを避けるために多くの交通量を抑制することが出来るのではないかというものである。前述したように、指定された箇所を通過する際に課金が発生する制度のために、3章で挙げたような、お得なサービスをあげる代わりに自動車での来訪を避けるという間接的な制度では無く、直接的に料金が発生する制度であるために車での来訪などを抑制する効果が大きいと考えた。また、鎌倉市は海や山で囲まれている地形のため、市内に入る道路というのがある程度限定されており、課金を実施する箇所を決めやすいというメリットがある。この課金箇所の件については、後でもう少し深く記述する。

二つ目の理由は、景観保護に適しているという事である。2-3で記したとおり鎌倉市には「鎌倉市都市景観条例」があり、それに加え複雑な区画や道の狭さといったといった「難点」が存在する。そういった中でロードプライシングはコンパクトな機械で実施することが出来るため、そういった難点を突破すること出来る。例としてイギリスのロンドンにおけるロードプライシングを挙げる。

図8 英ロンドンにおけるロードプライシングの例

Cと書かれている標識が、この先から課金を伴う区域である事を示している。また、この標識にETCのような車両認識システムが内蔵されている。

出所 東京都環境局「ロードプライシング」

この図8で分かるように、一時停止など、道路に多く存在しているナンバープレートほどの大きさの装置である。このように大きなスペースを取らずに実施することが出来るので、鎌倉市が抱える景観保護等の基準を満たすことが容易である。

3つ目の理由は、観光客、地元住民双方の交通環境の改善という相互補完性が高いと考えられることである。鎌倉市内への入り口で課金を行う事で来訪交通を中心に交通量を抑制することが出来ると、市内でのバスや自家用車の移動等がスムーズになることが予想できる。来訪交通にのみ規制をする方法としては詳しく後述する。

これら3つの理由から鎌倉市の幹線道路における交通問題解消には「ロードプライシング」が最適であると考えた。

4-2 現状の鎌倉市におけるロードプライシングの問題点

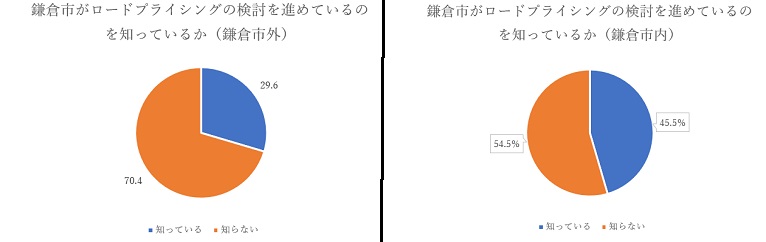

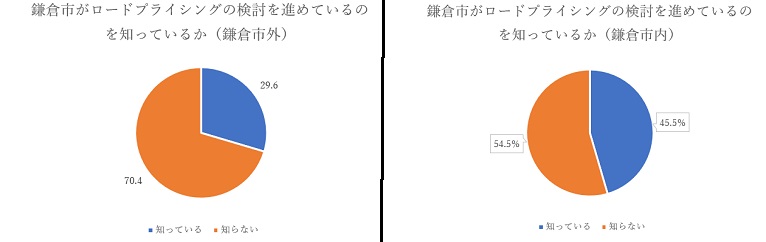

前述したとおり鎌倉市では1995年からロードプライシングの構想は存在している。しかし、ロードプライシングを認知している市民は少ない。また、観光客となる多くの市外の方の認知度も低い(図9参照)。

図9 ロードプライシングの認知度について 鎌倉市教育委員会実施 平成28年度交通実態アンケート調査結果を基に本稿筆者作成

市外の方では7割、実施する鎌倉市の住民である方でさえ54%ほどが知らないという現状である。こうした現状を踏まえ、ロードプライシング実施の中心組織である市や交通計画検討委員会に加え「国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所」も市内の会社などの商工業者、市民に対してオープンハウス、シンポジウムなどを実施し、認知度を高めようと活動している。

4-2. 2017年「観光交通イノベーション地域」選定

前述したとおり鎌倉市は以前からロードプライシングについて取り組んではいると紹介したが、そんな中2017年国土交通省より「観光交通イノベーション地域」に鎌倉市は選定された。

「観光交通イノベーション地域」とは、国の観光先進国実現に向けてICT、AIなどの先進的な技術を駆使しながら、地元の警察等と連携し、エリアプライシング(ロードプライシングの一種)を含むエリア観光渋滞対策の実験、実装を図るものである。その「観光交通イノベーション地域」に鎌倉市は、京都府京都市、長野県北佐久郡軽井沢町、兵庫県神戸市とともに選定された。4つの地域が選定されたものの、実際には鎌倉市と京都市の二つと軽井沢町、神戸市で行われる内容は異なっている。具体的には、鎌倉市を含む前者の2つの地域は、ICTを使った実証実験や人や物の動向把握等を実際に行う観光渋滞対策の実験地域である一方で、後者の2つの地域は今後の実験実現に向けて具体的な対策を検討するといった段階であり、行われる内容が大きく異なっている(国土交通省 平成29年)。選定が何故この二つに別れたのかについては、これまで市が行ってきた取り組みによって対策を行う場所の絞り込みが行われているからと国土交通省は記述している。このため、鎌倉市はより具体的にICT、AIを用いたロードプライシングなどの観光渋滞対策についての実験、実証を行えるようになった。

選定後、予定通りICTやAIを用いた車の数や、人の行き来、そして詳細な渋滞情報などが収集され具体的な交通状況に関する現状が分かってきた。その情報が2-2で示したような鎌倉市各地の平均旅行速度や、時期によってどれほど交通渋滞に関しての差があるのかというものである。紫陽花期や三連休などのデータを比較し、紫陽花期よりも11月の三連休の方が混みやすいなどの新たなデータが出てきた。そのデータによれば11月の三連休時には主要道路、生活道路において急減速が1,280回起きていて、如何に交通渋滞や事故が起きやすい状況なのかが分かる。

また、ロードプライシングにも通じるもので、最新技術であるAIカメラを用いて通行している車両のナンバープレートを読み取るなどをして情報を収集するということも行った。

その他にも、「ETC2・0可搬型路側機」という機材を道路に設置した。この機材は、ロードプライシングにおける料金徴収が出来る機能を搭載しているほかに、どこに車が向かっているのか、通過速度は平均してどの程度なのかなどを測定できるものであり、こちらも実験と同時に情報を収集した。

4-4 2020年に向けて・・・実現不可能

鎌倉市は、観光交通イノベーション地域に選定され、情報収集する事なども踏まえ、東京オリンピックが開催される予定だった2020年までにロードプライシングの実現に向けて動いてきたが実現することは叶わなかった。

2020年1月、鎌倉市は国土交通省に対してロードプライシングの早期実現に向けて協力を求めた。ローカルメディアのタウンニュースによれば、「市単独」での実現は不可能であると判断したため国土交通省に支援を要望した、となっている。その理由としては大きく3つの理由が挙げられている。

それは

①ロードプライシング開始での料金発生によって交通の変化幅の大きさ

②料金授受システムの設定方法

③採算性の確認

である。しかし、鎌倉市は今後もロードプライシングの実現に向けては行動を続けていく予定であるとしている。

5 ロードプライシングの先行事例

ロードプライシングが実施されて交通渋滞が緩和された例はいくつか存在する。この章では、その中でもイギリスのロンドンとシンガポールでの先行事例について紹介していく。

5-1 イギリス ロンドン

まず、イギリスではロードプライシングのことを「コンジェシュチョンチャージ」と正式には呼ばれ、ロードプライシングという大きな定義の一種とえいて捉えてほしい。

そして、イギリスを例としてあげた理由として、イギリスの町並みというのも15世紀に出来た古い町並みを現在でも使用していて、区画整備など大きな道幅の変更などを出来ないという鎌倉市との歴史的、町の構造的な共通点があることが挙げられる。

ロンドンでは、2003年から「コンジェシュチョンチャージ」が導入されており、その目的は交通渋滞の緩和とバスの交通改善である。また、当時のロンドン市長ケン・リビングストン氏は「コンジェシュチョンチャージ」の実現を公約として市長になった人物だった。

東京都都議会海外視察団の報告によれば、2003年に「コンジェシュチョンチャージ」が実施されたその翌年には渋滞が30%減少、車自体も18%減少して、その後も安定して交通渋滞などは緩和した状態である。また、同視察団の調査によれば、元より課金区域内を走行していた約7万台の車両のうち50~60%が自家用車からバスや電車などといった公共交通機関に移動方法を変更した。このように、ロンドンでの「コンジェシュチョンチャージ」は渋滞緩和などに一定の効果を上げたと言える。

次に、「コンジェシュチョンチャージ」における料金や、課金方法などを挙げる。前提として、救急車の緊急車両やタクシー、九人以上が乗るバスなどは課金が免除される。その他にも障害者や要介護者など、またそれに関連した一部の職業に関する車両は免除される。

現在のロンドンでは、市長の変更などに伴って料金の前後はあるものの、課金額は基本的に10ポンド≒1537円(2022/01/24でのレート)前後となっていて、年末などの混雑時期には値上がりするような仕組みになっている。

課金方法としては、ロードプライシングの中でも「エリア方式」というものが採用されている。まず、そもそも一人一人に課金する制度では無く、1自動車に課金される制度である。「エリア方式」では、定められた曜日、時間に区域内(エリア)を走行する車両に課金が発生するもので、基本的に課金が発生するタイミングは一自動車につき一日一回となっている。

図10 英ロンドン エリア方式で定められている範囲

世界有数の観光地、大英博物館も入っている

出所 Transport for London「Congestion Charge zone」

なので、一日分を払えばエリア内の出入り、そして走行は自由に行う事が出来る。そして、その支払い方法としては「日払い、週払い、月払い、年払いが有る他、 翌日払いもある。多種の支払い方がある。電話にて、郵便にて、インターネットで、携帯電話で、コンビニやガススタンド」となっている(東京都都議会海外視察団調査団報告)。

このエリア方式のメリットとしては、エリア内での交通に関して払うので、区域内の住民や免除者などとの差別化がされ、大変フェアな制度ということである。一方でデメリットとしては、そのエリア内での免除条件などの整備が複雑になり、大変であることが挙げられる。

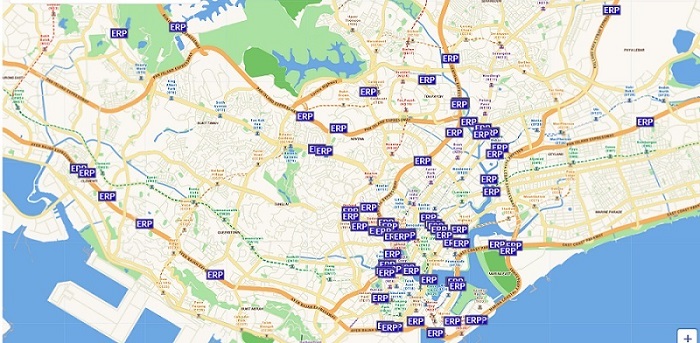

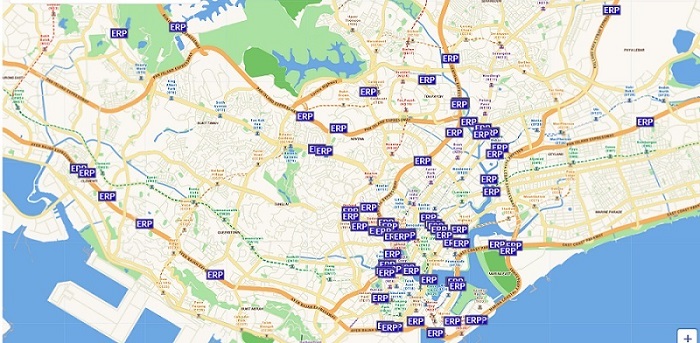

5-2 シンガポール

次にシンガポールでのロードプライシングについて紹介する。

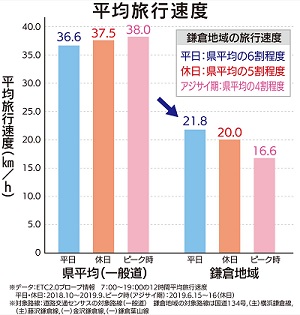

シンガポールを例としてあげた理由としては、ロードプライシングのなかでもERP(Electronic Road Pricing)という方式が採用されていて、先ほどのイギリスロンドンにおける「エリア方式」とはまた違った方式が採用されているためである。

シンガポールでロードプライシングが実施されたのは、1975年のことである。シンガポールは、1975年当時東京23区より小さな国土面積で、人口密度が非常に高いため渋滞が問題化されており、ロードプライシングが世界で初めて実施された。その際は、ロンドンと同じ「エリア方式」のものが採用されていて、午前中の通勤時間帯に課金が課されることとなった(後に午後も)。その後の1998年に、前述したERPが採用された。ERPは、日本の三菱重工業が開発した技術で、その三菱重工業のHPによれば「日本の『ETC』のように、道路に「ガントリー=料金所の門」を設置し、そこを通過する車1台1台の車載器機から情報を読み取り、料金を収受」するものとなっている。この説明の通り日本の高速道路の仕組みと大きく似ている物と認識しても差異は無い。

図11 ガントリー 出所Singapore government MINISTRY OF TRANSPORT「ERP」

そして、ロードプライシング実施した際の効果としては、実のところエリア方式の方を採用した際の方が効果は大きかったものの、ERPを導入した後でも13%前後交通量が減少している。

次に課金方法について。ERPでは、前述したとおりロンドンの「エリア方式」とは違い、「コードン方式」というのが実施されている。このコードン方式では、図11で示したような「ガントリー」を「通る度」に課金システムが作動するようなシステムになっており、車両に搭載しているクレジットカード等で引き落とされる仕組みとなっている。もし、納付をしなかった場合は、カメラによるナンバープレート認識で車両を特定され違反通知が来るので、その際罰金等を支払う様になっている。

図12 ERPが行われている場所を示した図

青い資格でERPと書かれた場所が行われている場所

出所Singapore government ONE MOTORING「Electronic Road Pricing (ERP)」

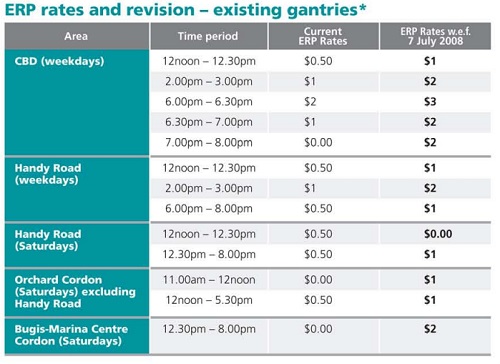

料金は、自動車、二輪車、タクシー、小型・大型バスなどの車両、時間毎に変動する仕組みになっている。また、外国人登録車は値段が違う。この料金制度は四半期毎に見直され、6月と12月、シンガポールの学校休校期間に見直しが行われる。

図13 2008年に料金が変更された際の表 曜日などで区切られている。

出所Land Transport Authority「ERP Changes To Manage City Congestion」

このコードン方式のメリットとしては、一律に通過する度に課金が発生するため制度を作りやすいこと、そして通る度に課金が発生するため混雑抑制の効果が大きいということが挙げられる。一方デメリットとしては、課金の複数発生が人竜を抑制する可能性があることと、料金所設置の数が多くなってしまう事である。

6. 鎌倉市に有効なロードプライシングとは

この章では、これまでの章で挙げた鎌倉市での問題点やロードプライシングの先行事例を踏まえて、どのようなロードプライシングを行えば良いと本稿筆者が考えたかを挙げていく。

6-1 課金方法について

ロードプライシングの主な課金方法として、5章で「エリア方式」と「コードン方式」を挙げた。その二つの中で、本稿筆者が鎌倉市に適切であると考えたのは、「コードン方式」である。それには、大きく分けて2つの理由がある。

一つ目の理由は、「コードン方式」では課金回数が数度に及ぶ可能性があるために、「来訪交通の抑制」には多大な抑制効果がると考えたためである。ロンドンで用いられている「エリア方式」も、勿論交通量の抑制は可能であるものの、エリア内での交通整理を中心に考えられている制度であり、来訪交通への効果は「コードン方式」より小さい。つまり、「コードン方式」の方がゲートを通り越す度に課金が発生するため、外部から進入してくるのを抑制できる。森川(2015)によれば、エリア内に用事が無いにもかかわらず通過する車が、渋滞の影響を与える可能性が高い。その通過するためだけに通る車を規制できるのもエリア方式を採用した理由でもある。また、「コードン方式」の方が消費金額の回数、金額が多いことで単純に消費したくないという思いから、本来の目的である幹線道路における交通量の抑制が大きくなる可能性が高いと本稿筆者は考えた。

二つ目の理由は、鎌倉市の地形を考慮した際にコードン方式の方が導入に向いていると判断したためである。鎌倉市は、南側は海、その他は山に囲まれている地形となっているため、市内に入ることの出来る道が限られてくる。そのため、「コードン方式」で用いられる料金所(シンガポールでいうガントリー)を設置する場所が少なくて済み、ロードプライシングの整備を進めやすい。「コードン方式」は、デメリットとして料金所を多数配置しなければ、料金を多く集められない、渋滞抑制効果が小さくなるというものがあるものの、鎌倉市の特殊な地形ではその問題は小さなものとなる。

また、鎌倉市では元より正月期に交通規制が行われており、その際は13カ所のみで規制が行われている。

図14 2021年度の正月交通規制についてのマップ

市内の各地に車両通行止めの表示がなされている

出所 鎌倉市HP「鎌倉初詣交通規制のお知らせ」

ロードプライシングの際にも、この13カ所に料金所を基本的には設置し、それ以上必要であれば図14で赤く示されている道路を中心に料金所を設置していくことで交通渋滞解消を図る。

また、課金が免除される車両としては、

①事前の申請によって登録された市内を中心とした在住者、事業者などの登録車

②救急車、警察車両などの緊急車両

③要介護者などに関連した事業者の車両(事前審査あり)

とする。

6-2 料金の徴収について

料金の払い方については、事後徴収と、事前登録徴収の併用で行っていく。

事後徴収に関しては、料金所を通過した際に、観光交通イノベーション地域の実験に使用されたAIカメラなどによるナンバープレート分析によって通過者(車)を認識し、その後、自宅等に領収書を送付し、支払いを行ってもらう仕組みとする。この事後徴収にするメリットとしては、様々な支払い方法が可能だということである。昨今のネットショッピングでも扱われているようなコンビニ払い、銀行振り込み、クレジットカード払いといった類いの支払い方法を事後徴収にして可能にさせることで、老若男女様々な方が支払いやすい環境を整える。

一方の事前登録徴収では、頻繁に料金所を使用することが予想される車を持っている方にとって便利な制度とする。事前に料金所を通行する事が分かっている場合は、前もって複数回分を払う制度を整備し、ビジネスなどの面で滞りをなるべく少なくしていく。勿論、個人などでもこの事前登録を使用して便利な徴収を可能にする。

6-3 収入の使い道

ロードプライシングで得た収入の使い道には、基本的に公共交通機関への投資を主とする。鎌倉市では、幹線道路、歩道の増幅は古い町並みの区画であるために難しいため、公共交通機関へ観光客の移動手段を変遷することを主とし、観光渋滞緩和を進めていく。

ロードプライシング実施によって、市内中心地の交通量が抑制され、交通速度も上昇することを見越すと、江ノ島電鉄などの鉄道に出資をするよりかは、幹線道路を使用するバス等の交通機関への出資を中心的に考えた方が合理的であると本稿筆者は考えた。

具体的な案としては、ロンドンと同じようにバスの本数を増やす事と、既存の公共交通機関を含めたサービスなどの質向上である。バスに関しては、前述したようなしたような幹線道路の交通状況改善に合わせた本数の増加を目指し、地元のバス会社等と協力をしていき、運行本数を増やしていくことで、地元住民、観光客の足となる機会を増やしていく。次に既存サービスの件についてだが、鎌倉フリー環境手形の利用額を下げることで利用するのを身近に、そしてお得になる額を大きくするようにしたい。鎌倉フリー環境手形における対応している公共交通機関の量は十分な物だと、本稿筆者は考えている。なので、その手形の消費額を下げることで使用促進をする。次に、公共交通機関ではないが、似たものとして、新たに自転車に関するサービスを出来ればと考えている。自転車の分野に関しては駐車スペースの問題など、またさらに多くの問題を生み出す可能性があるので、強く薦めることは無いが、出来れば有意義な制度として、観光速度を上げると考える。なので、出資対象としては挙げておきたい。具体的には、鎌倉駅前にある鎌倉市役所の大きなスペースを使い、「レンタサイクル」の事業を格安で展開する。その自転車自体などに関する費用を、ロードプライシング実施によって得た利益でまかなっていく方針である。

7. まとめ 政策提言

神奈川県鎌倉市では、幹線道路の狭さや、それに伴う事故に対して不満を持つ市民が多いことや、平均旅行速度が低いことでスムーズに観光が出来ない観光客がいるといった現状がある。これまでいくつか取り組みが行われてきたものの、それでは不十分だと本稿筆者は考えた。その上で、政策提言を行う。

①幹線道路に対して有効的で、交通渋滞、交通量を減らす事ができ、景観保護にも問題が無いロードプライシングを実施する。

②イギリスロンドンで行われている「エリア方式」、シンガポールで行われている「コードン方式」などがあるなかで、課金額、回数が多くなり、来訪交通抑制効果が比較的高い「コードン方式」を採用する。採用した理由は他にも、比較的規制ルールが整備しやすい点、鎌倉市特有の地形に向いている点が挙げられる。なお、課金免除が行われるのは、事前の申請によって登録された市内を中心とした在住者、事業者などの登録車救急車、警察車両などの緊急車両、要介護者などに関連した事業者の車両(事前審査あり)とする。

③料金の徴収方法としては、事後徴収と事前登録徴収の2種類とする。事後徴収では、AIカメラによるナンバープレート識別で通過車(者)を特定し、その後領収書を送付する。その後は、クレジットカード、コンビニ払い等多様な支払い方法を可能とし、老若男女が対応しやすい形を取る。事前登録徴収では、料金所を事前に多く通ることが予定されている人に対し、複数回分を事前に払うプランなどを用意し、少々お得になる制度とする。事前登録徴収では、ビジネスで往来している関係者に対しての有益なものと基本的には捉える。

④ロードプライシング実施で得た収入は、公共交通機関の充実に使用する。幹線道路に関してのものを中心とし、バスの本数増加など、幹線道路に影響する公共交通機関により多く出資する。次に鎌倉フリー環境手形の利用料減額の為に出資し、サービスの向上を図る。できれば、レンタサイクル事業を始め、その際にロードプライシングで得た利益を出資して事業促進に助長する。

以上が、政策提言である。

8.参考文献

- 鎌倉市「第2期鎌倉市観光基本計画 資料編(pdf)」

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kankou/documents/keikaku04.pdf(最終アクセス日2022/01/31)

- 公益社団法人鎌倉市観光協会「平成31年鎌倉市観光地マスタープラン(pdf)」

https://itourism.jp/wp-content/uploads/2019/03/03_鎌倉MP-1.pdf (最終アクセス日2022/01/31)

- タウンニュース かまくら版 2020年1月24日号 「ロードプライシング実現へ国に支援要望」

https://www.townnews.co.jp/0602/2020/01/24/515105.html(最終アクセス日2022/01/31)

- 鎌倉市「パークアンドライド」

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/koutsu/park_ride.html(最終アクセス日2022/01/31)

- 鎌倉市 「都市計画見直し方針」

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/plan/documents/3-3chapter3step4.pdf#:~:text=%E6%8E%A8%E8%A8%88%E4%BA%A4%E9%80%9A%E9%87%8F%EF%BC%88%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%80%A4%EF%BC%89%E7%B4%8414%2C300%E5%8F%B0%2F%E6%97%A5,%E5%8F%AF%E8%83%BD%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%AE%B9%E9%87%8F%E7%B4%849%2C000%E5%8F%B0%2F%E6%97%A5%EF%BC%88%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E4%BA%A4%E5%B7%AE%E7%82%B9%E8%A3%9C%E6%AD%A3%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%B8%8F%E5%88%87%E8%A3%9C%E6%AD%A3%E3%81%82%E3%82%8A%EF%BC%89%20%EF%BC%88%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%B3%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%89%B9%E7%95%B0%E6%97%A5%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%93%E3%82%8C%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%B7%B7%E9%9B%91%E3%81%8C%E6%83%B3%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82.html(最終アクセス日2022/01/31)

- 鎌倉市「令和2年(2020年)版 鎌倉の統計」(pdf)

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/soumu/toukei/kamakuratoukei/top2/documents/02kamakuranotoukei0428.pdf (最終アクセス日2022/01/31)

- 鎌倉市「鎌倉フリー環境手形」

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/koutsu/kankyotegata1.html (最終アクセス日2022/01/31)

- 鎌倉市交通計画検討委員会「第十回鎌倉市交通計画検討委員会専門部会参考資料(pdf)」

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/koutsu/documents/10-bukai-siryou-2.pdf (最終アクセス日2022/01/31)

- 鎌倉市「第2期鎌倉市観光基本計画 資料編(pdf)」

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kankou/documents/keikaku04.pdf(最終アクセス日2022/01/31)

- 国土交通省関東地方整備局 横浜国道事務所 「鎌倉エリア観光渋滞対策」

https://www.ktr.mlit.go.jp/yokohama/06data/plan/kamakura/index.html(最終アクセス日2022/01/31)

- 国土交通省「観光交通イノベーション地域公募要領(pdf)」

https://www.mlit.go.jp/common/001195688.pdf(最終アクセス日2022/01/31)

- 東京都観光局「ロードプライシング」

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/vehicle/management/price/index.html(最終アクセス日2022/01/31)

- 鎌倉市交通計画検討委員会「第十五回」(pdf)

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/koutsu/documents/dai15kaiiinkaisiryou.pdf(最終アクセス日2022/01/31)

- 国土交通省 道路局企画課「ICT・AIを活用したエリア観光渋滞対策の実験・実装を図る「観光交通イノベーション地域」を選定しました」(pdf)

https://www.mlit.go.jp/common/001200868.pdf(最終アクセス日2022/01/31)

- 国土交通省 関東地方整備局「記者発表資料」(pdf)

https://www.ktr.mlit.go.jp/yokohama/report/2018/20181130_01.pdf(最終アクセス日2022/01/31)

- 都議会民主党 「東京都都議会海外視察調査団報告」(pdf)

https://www.gikai.metro.tokyo.jp/images/pdf/oversea/2101_7.pdf(最終アクセス日2022/01/31)

- Transport for London「Congestion Charge zone」

https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge/congestion-charge-zone?intcmp=2055(最終アクセス日2022/01/31)

- 三菱重工機械システム「世界初導入!シンガポールを舞台に未来の道を創る『次世代ERP』」

https://www.mhi-ms.com/jp/research/sip/highlight/column_0003.html(最終アクセス日2022/01/31)

- Singapore government MINISTRY OF TRANSPORT「ERP」

https://www.mot.gov.sg/about-mot/land-transport/motoring/erp(最終アクセス日2022/01/31)

- Singapore government ONE MOTORING「Electronic Road Pricing (ERP)」

https://onemotoring.lta.gov.sg/content/onemotoring/home/driving/ERP/ERP.html(最終アクセス日2022/01/31)

- Land Transport Authority「ERP Changes To Manage City Congestion」「ERP Changes To Manage City Congestion」

https://onemotoring.lta.gov.sg/content/dam/onemotoring/Driving/ERP/ERP_ST_Advertorial_Jul2008.pdf(最終アクセス日2022/01/31)

- 鎌倉市「鎌倉初詣交通規制のお知らせ」

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/koutsuu_anzen/documents/data1.pdf(最終アクセス日2022/01/31)

- 2016, 『交通システム』オーム社

- 森川高行(2015)「日本版ロードプライシングの試みと社会実験結果の報告」

Last Update:2022/01/31

©2019 IKEDA HAYATO. All rights reserved.