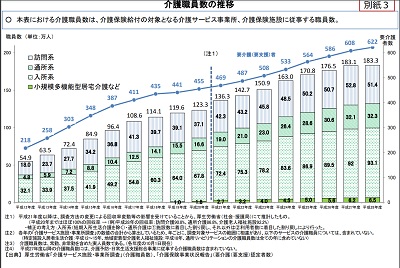

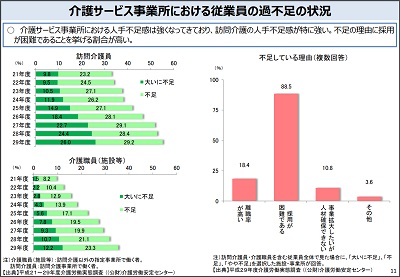

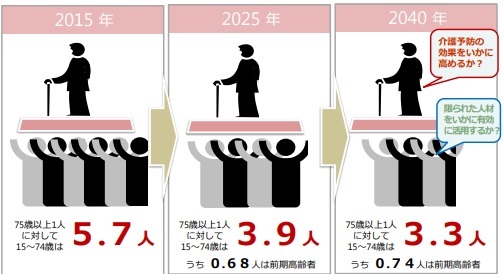

介護を必要とする人は増え続けるが、実際に介護を行う人の数はなかなか増えない。この介護業界が抱える問題は、現場の介護事業者だけではなく、介護保健サービスを管理している自治体にも問題として捉えられるようになった。各自治体がそれぞれ対策を行っている中で、いくつかの自治体では、従来の人材確保策を超えた政策を行い、実際に効果を上げている自治体がある。そのような自治体の一つである、愛知県豊明市では、介護予防サービスの一環として民間企業と連携を行っている。

そこで、厚生労働省老健局が実施した「第2回一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会」で、豊明市が発表した愛知県豊明市一般介護予防事業を参考に、具体的な取り組みを見ていく。

厚生労働省「介護予防マニュアル」によると、そもそも介護予防とは、「要介護状態の発生をできる限り防ぐ(遅らせる)こと、そして要介護状態にあってもその悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指すこと」と定義されている。あくまで、「介護」が要介護者をどのように世話をしていくかという、ケアに重点を当てた者に対し、「介護予防」では、年を取るにつれて低下してくる心身の機能を如何に保ち、健康で過ごす時間を延ばすのか、というリハビリテーションに近い考えを持っている。この考えに従って、平成18年から始まったのが、介護予防サービス(居宅介護サービス)と呼ばれるサービスである。このサービスでは通常、デイケアサービスや看護師などの訪問してもらい、リハビリなどを受けられるとしている。

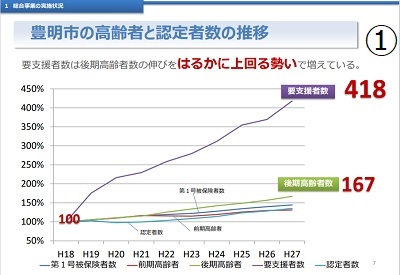

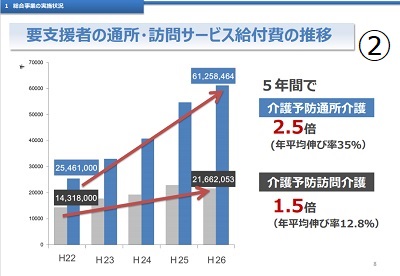

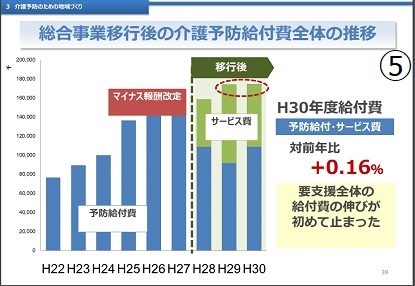

豊明市が、他の自治体に先駆けて新しい介護予防の取り組みを行った背景に、次の図表に示されるように、年々増加する要介護者の増加と介護保険サービス費用の増加が市の財政に大きな負担となったことが要因である。

豊明市は、介護予防において一番大切なのは日常生活の中で以前までやっていたこと、あるいは、今ではやらなくなったことをできるようにすることで「ふつうの暮らし」を取り戻すことであると考えた。

このような考えに至った要因の一つに、退職や体力の低下と共に、外出することが少なくなり、日常の中で運動をする機会が少なくなっていっているためである。外出には様々な効果があり、運動機能低下だけでなく、ほかの人との交流や新たな刺激を脳に与えることで、認知症などの病気の予防にもつながるとされている。そのため、この「ふつうの暮らし」の中では、趣味や娯楽を通して、ほかの人と会話をする機会を持てる場を持つことが重要視されている。

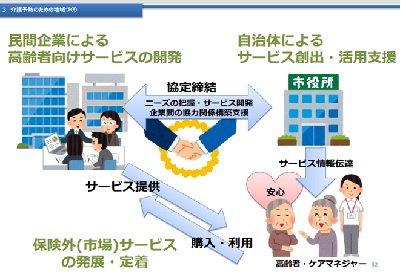

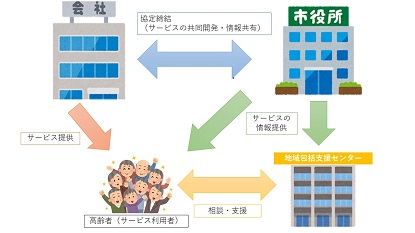

そして、そのような場を設けるにあたり、豊明市は市内の民間企業と地域のケアマネージャーの二者を含めた三者で協力して、高齢者が通いたいと思えるような場所が作られるような方策を行っている。また、それぞれの役割は以下の図のようになる。

上図の通り、自治体(豊明市)は協力を締結した民間企業と共同で、高齢者のニーズ把握やサービス開発を行う。そして、この企業によってサービスが提供されるとの情報は、自治体による広報や、ケアマネージャーを通してサービス利用者である高齢者に伝えられる。

このような取り組みは、自治体側は独自にサービスを開始するよりも安く新規事業を行うことができ、民間企業側は、自治体から情報提供がされるほか、新たな顧客の獲得ができる、サービス利用者側には、使いやすいサービスを安く利用することができるという利点が存在する。またこのサービスは、サービス利用者が民間企業からサービスを購入するという、自助的側面が強いサービスであるため、公助である本格的な介護サービスの利用にいに消極的である人でも利用しやすいサービスであるといえる。

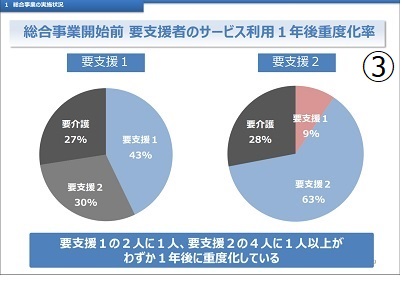

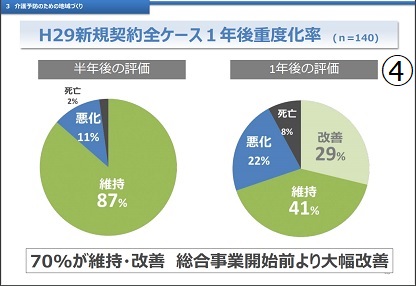

豊明市が事業を開始してから2年後のデータでは、課題であった、1年後重度化率は約3割が症状の改善、4割が維持に成功するなど、新規契約者の重症化の予防に効果を上げていることが明らかになった。

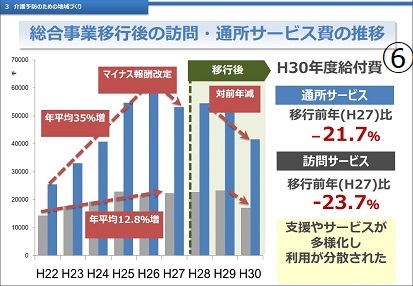

同様の結果は、費用の面でも表れており、平成27年度介護報酬改定(マイナス改定)があったものの、事業開始以降、介護予防給付費の増加を抑えることができており、訪問・通所サービス費も、高齢者が選択できる支援やサービスが民間を含め選択肢が多様化したことから、平成27年と比較して維持、減少傾向がみられた。

結論として、豊明市の事業は、重症化する高齢者の数を減らすことに成功した。また、多様な選択肢を用意されたことから、必ずしも訪問・通所サービスに頼らなくてもよい環境が整備されたことで、増加する要介護者数を抑制し、介護現場の負担を軽減しているといえる。

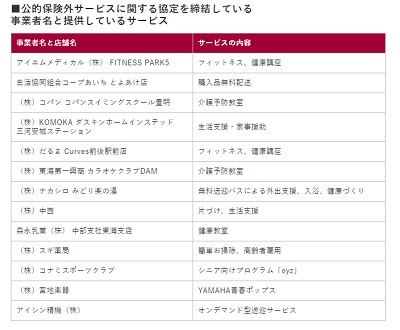

また、具体的に豊明市と提携を結んだ事業所は、2019年時点で以下の14の企業・事業所である。

提携開始後、提携した企業側には効果が出ており、その一例を以下に紹介する。

事例①(株)ナカシロ みどり楽の湯

既に天然温泉が実施していた送迎バスを、市と温泉施設が連携してバスの運行ルート変更やバリアフリー化を行い、市の方も住民向けのチラシ作成や住民が集まる機会で販促用割引チケットを配布するなどの認知を高めるなどして、日常の通える場として整備を進めた。

結果として、送迎バスの利用は1年後に2倍、2年後には3倍になり、それ以後も増加傾向は続いている。

事例②生活協同組合コープあいち とよあけ店

もともと、食品などの宅配サービスを行っていたが、利用のためにマークシートを記入しなくてはいけないのが、高齢者にって負担であった。また、高齢者の中には、自分の目で見てから購入したいが、自宅まで持って帰るのが大変という声があった。そこで豊明市が、この情報を提供し検討した結果、店頭で購入した商品を無料配達する「ふれあい便」をスタートさせた。また、市ではケアマネージャーや地域包括支援センターを通じて高齢者にこの情報を周知した。

提携開始後10か月後にはサービス利用者が2.5倍に増加し、客単価も17%増加した。

豊明市のような取り組みを行おうとした場合、特に配慮しなければならないのが、サービス利用者である高齢者と自治体の橋渡しを担うケアマネージャーの待遇である。介護業界の人手不足、業務負担が重いことはは先に述べたとおりであるが、それは実際に介護を行う介護福祉士などに限った問題ではない。介護プランを策定するケアマネージャーについても同様の問題が指摘できる。

そこでまず、日本のケアマネージャーはいったいどのような資格であり、どのような業務を行っているのか、求人情報サイト「ユーキャン」「スタンバイ」「介護求人ナビ」、および大田区のケアマネージャーに関する記述を参考に概説する。

資格

ケアマネージャー(ケアマネジャー、介護支援専門員)とは、介護保険制度の開始に合わせて創設された職種であり、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、都道府県が所管する、公的資格を持った人の事である。この試験は、法律で定められた医療・介護関係の実務経験を5年以上積むことが受験資格であるなど、かなり難易度の高い試験であるといえる。

基本的な仕事内容・役割

ケアマネージャーの主たる業務内容の一つが、ケアプランの作成である。サービスを受けようとする高齢者やその家族と面談し、高齢者が自立した日常生活を送れるよう、どのサービスを受けるかプランを設定している。

また、利用者とサービス事業者、医療機関との調整役もケアマネージャーの役割である。利用者が収入が低く、生活が困窮するようであれば、生活保護の申請を補助する、日常的に食事に困っているのであれば、配食サービスを紹介する、外出先がなく、引きこもりがちになっているのであれば、そのような問題に取り組んでいるボランティアや、NPOを紹介するなど、数多くある事業所やサービスの中から、利用者の状況や希望に合わせて情報を提供するのも業務の一つである。またサービス利用後、高齢者側の希望や要望を事業所に伝える役割も果たしている。

このように、ケアプラランの策定のほかに高齢者の生活を改善するための手助けを行うのがケアマネージャーの仕事であるといえる。

ケアマネージャーの職場

ケアマネージャーその職場によって、居宅ケアマネ・施設ケアマネ・地域包括支援センターに勤務する主任ケアマネージャーに大別される。

居宅ケアマネは、居宅介護支援事業所に勤めるケアマネージャのことであり、最も多くのケアマネージャーの勤務形態である。主に、介護を必要とする自宅に住む高齢者の自宅を訪問し、ケアプランの策定や相談を受けるのが主な業務である。

施設ケアマネは、老人ホームなどの施設で働き、入居者を対象にしてケアプランを策定するのが主な業務である。居宅ケアマネに比べ、利用者が間近で生活しているため、利用者の状態を把握しやすく、施設と連携しやすいのも特徴である。また、施設の利用状況等によっては、施設のスタッフとしての業務も兼務する場合もある。

地域包括支援センターに勤務するケアマネージャーは、指定の研修を受け、ケアマネージャーを統括する主任介護支援専門員(主任ケアマネージャー)の資格を持った人である。地域包括支援センターとは、各自治体が設置している保健師や社会福祉士、主任ケアマネージャーを擁する施設であり、地域の高齢者が抱える問題を相談し、ケアプランの作成、必要であれば介護サービスの紹介などを行っている。

以上のように、ケアマネージャーは、介護福祉サービスを受けるにあたり、非常に大きな役割を担っている人々である。一方で、資格試験の受験条件に、5年以上の実務経験が必要であるなど、資格獲得には大きなハードルがある。そのため、急に人数を増やすのは難しい職業である。

では、ケアマネージャー一人が多くの仕事を抱え込む必要がないような取り組みが、実際に行われているような地域がないのか。日本だけではなく、世界の介護先進国と呼ばれるヨーロッパの国々を調査をすると、日本のケアマネージャーの役割を、チームで行っているというオランダの事例に出会った。そこで、日本の内閣府と国際長寿センターの資料を参考に、オランダにおいて介護を含めた、様々な健康と福祉の問題への相談窓口である、ソーシャルヴァイクチームについて調査した。

ソーシャルヴァイクチームが設置された背景

オランダでは、それまで国から提供されていた、多くの介護サービスが自治体に移管されるようになると、各自治体はサービスをより使いやすく整備を始めた。その一環として2013年ごろから設置され始めたのがソーシャルヴァイクチーム(Sociaal Wijkteam、社会近隣チーム)である。このソーシャルヴァイクチームは、特に法律による設置義務は定められていないが、日本の内閣府によると、2016年の時点でオランダ全体の87%、大都市の96%の自治体で設置されており、多くの自治体でその目的は「「より重大な問題の発生の予防」「複合的な問題への包括的な対応」「市民の自立の助長」などが挙げられていて、予防と総合的なアプローチおよび自立支援のためのチームと認識されている。」(平成30年版高齢社会白書「オランダの「ソーシャルヴァイクチーム(社会近隣チーム)」~福祉国家から参加型社会へ~」)

ソーシャルヴァイクチームの構成、資格

ライデン市のソーシャルヴァイクチームを例にとると、1チーム10人で構成されており、その中心に立つのは市が任命した、チームコーチである。チームのメンバーは、ボランティア団体や高齢者支援組織といった介護福祉組織に所属しており、ソーシャルワーカーなどの公的な資格、あるいは心理学や青少年ケアなどの福祉介護関係の学士資格をもった人々が務めている。給料は市から出ているものの、市の職員としてではなく、あくまで独立した組織として活動している。市には、ソーシャルヴァイクチームの担当者がおり、チームコーチを通して、ソーシャルヴァイクチームとの連携を行っている。

ソーシャルヴァイクチームの活動、役割

ソーシャルヴァイクチームは、法律で定められた介護福祉サービスを利用するにあたり、一元化された市民の総合相談窓口として機能し、地域のボランティア組織やNPO団体と協力することで解決を目指している。

まず、市民たちは、高齢になって外に出かけるのがつらくなった、家事をすべて自分で行うのが難しくなった、といった問題や悩みが出てきたときに、自分が住んでいる地区を担当しているソーシャルヴァイクチームに連絡をする。連絡を受けたソーシャルヴァイクチームは、相談者本人のもとを訪問し、相談者本人の希望やその周りの家族の状態、地域の様子などを踏まえたうえで、解決策を相談者本人に提案し、問題の解決を支援する。この際に利用するのは、介護施設や医療機関のフォーマルな制度だけではなく、インフォーマルのサービスも状況に合わせて利用しており、地域のボランティア団体や、NPO団体などと協力しながら問題を解決するようにしている。

オランダにおいても、介護施設に所属し、どのような介護サービスを受けるかケアプランを策定する、ケアマネージャーのような存在があるものの、ケアマネージャーが登場するのは、被介護者の状況やその周辺の状況を把握したソーシャルヴァイクチームが、専門的な介護が必要と判断し、連絡を取ったときからであり、ケアマネージャーにとっては、ケアプランの策定という本業に集中できる環境が整えられている。すなわち、日本のケアマネージャーのように、サービス利用者と各種機関の調整役として行っている業務は、オランダにおいては業務外という事になる。

介護サービスにおいて民間サービスの活用することの利点を、自治体・企業・サービス利用者の3つの視点から挙げると以下のようになる。

まず、第2章でふれたように官民協力による介護サービスの提供は、それまで介護業界に参入してこなかった異業種企業の参入を促し、幅広いサービスを自治体単体で提供するよりも低予算で提供することに繋がると考えられる。また、高齢者の自発的な外出を促すことで、要介護度の悪化を防ぎ、介護保険費用の削減につながると考えられる。

企業にとっても、新たな客層・固定客の獲得ができるだけではなく、サービス開始以前の情報収集やその後の広報活動に自治体からの援助を受けられるという利点がある。

サービス利用者にとっては、使いやすいサービスが身近な企業から提供されることで、本格的な介護サービスの利用よりも気軽に利用できるようになると考えられる。