「がっかりしている人」 出所:いらすとや

それまで見たことのなかった光景を目の当たりにし、そして壮絶な過去を持つ方々のお話を聞き、自分の無知にショックを受けた。またNPOの方から、この地域には多くの問題があると聞いた。例えば、孤独死の頻発や、若年層や女性のホームレスの増加、東京オリンピック開催に向け、行政が街の見栄えのために、浅草仲見世通りの路上生活者に移動を求めていることなどだ。この経験から、ドヤ街や路上生活者について考えるようになった。

行政の支援からこぼれ落ちる人は、社会的に大きな問題が発生すると、まず最初に影響を受けると言われる。前出のNPOスタッフによると、実際、新型コロナウイルス感染拡大によって、普段ネットカフェで寝泊まりしている人々が居場所を失ったり、缶拾いなど路上生活者の仕事が全く無くなってしまったりしているそうだ。このような人びとの埋もれがちな声に耳を傾け、そのような人を取り巻く問題の解決に努めたい。

5年前に川崎の簡易宿泊所の火災で入居者11人が亡くなった事件や、コロナ禍で行き場を失ったネットカフェ難民が行政窓口をたらい回しにされた問題など、生活困窮者の住まいに関して問題が断続的に表面化する。このような問題が発生するのは、日頃から充分な支援が行われていないからではないかと考える。コロナ禍での政府による10万円の補助金も、路上生活者が、住所をもたないことを理由に受け取れない事例が発生している。(朝日新聞 2020年06月22日 朝刊23面)路上生活者が住所をもたないことで社会的に不利益を被ると考えられるので、住まいに着目し、ホームレス状態にある人々の暮らしについて考える。

1-1 定義

日本で法的に定められているホームレスの定義は、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 第1章2条の「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者」だ。

この法律は、2002年8月に10年間の時限法として成立された。その後、2012年に5年間、そして2017年に再び10年間延長された。同法は、ホームレスの安定した雇用の場の確保や住宅への入居支援、生活に関する相談・指導など、国や地方自治体の責務を定めている。

定義としては現在も上記のものが適用され続けているが、近年、これに当てはまらない層に対しての支援拡充にも乗り出している。

1-2 現状

次に、日本の路上生活者の現状を把握する。

厚生労働省は、ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)を実施している。この調査は毎年行われるが、5年に1度詳細なものが実施される。ここでは、2018年に行われた大まかな調査と、2016年に実施された詳細の調査の結果を紹介する。前者は、各自治体の巡回による目視で大まかに調査されたもので、後者は個人面談で生活実態を明らかにしたものである。調査の対象は、どちらも前章で示した「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条」に規定する「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所として日常生活を営んでいる者」としている。

まず、2018年の調査では、調査は、すべての市町村を対象範囲として行われた。この結果、ホームレスが確認された自治体は1471市町村のうち、前回より8減って300市区町村だった。ホームレス数は計4,977人で、そのうち男性が4,607人、女性が177人、そして不明が193人となっている。ここでいう不明は、防寒具を着込んだ状態などで性別が確認できなかった人たちだ。前年度の調査と比較すると、557人減少している。

次に、2016年の調査は、東京23区と政令指定都市、前回の同全国調査の結果で50名以上のホームレスの報告があった市を対象範囲とし、約1300人を目標に個人面接を行った。その結果、1435人から回答を得た。

男女構成は、男性が96.2%、女性が3.8%だ。前回調査より女性の割合が0.7%増加しているが、大きな変化はない。平均年齢は、前回よりも2.2歳高い61.5歳である。路上生活直前の雇用形態は、常勤職員・従業員(正社員)が40.4%、日雇が26.7%である。路上生活に至った理由は、前回、今回ともに1番多いのが「仕事が減った」で2番目は「倒産や失業」だ。3番目に多いのは前回が「病気・けがや高齢で仕事ができなくなった」だったのが、今回は「人間関係がうまくいかなくて、仕事を辞めた」に変わった。しかし、どちらも全体に占める割合は前回とあまり変わらない。そして、福祉制度の周知・利用については、すべての項目で前回より最低数パーセント上昇している。具体的には、巡回相談員、シェルター、自立支援センター、生活保護を知っているかや利用したことがあるかである。この結果から、福祉制度が路上生活者に少しずつ浸透しているのではないかと推測する。

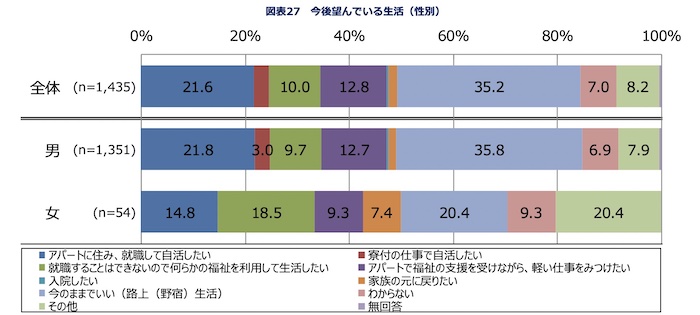

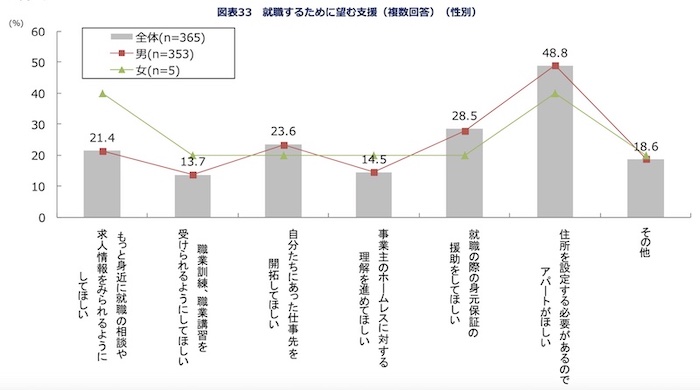

また、図1にあるように、今どのような生活を望んでいるかという問いに対しては、「今のままでいい(路上(野宿)生活)」と答えたのが505人(35.3%)、「アパートに住み、就職して自活したい」が310人(21.7%)、「アパートで福祉の支援を受けながら、軽い仕事をみつけたい」は183人(12.8%)と、約3分の1の回答者が、住まいをもち仕事をすることを求めている。そして、図2の就職するために望む支援としては、「住所を設定する必要があるのでアパートがほしい」が178人(48.8%)、「就職の際の身元保証の援助をしてほしい」と回答したのが104人(28.5%)、「自分たちにあった仕事先を開拓してほしい」が86人(23.6%)と、約半数の回答者がアパートへの入居を求めている。就職のための住まいの必要性が伺える。

このように、路上生活は送っていないものの住居を失っている状態の人々は、ここ10年強で大幅に増加している。したがって、路上生活に限定せず、「ホームレス状態」にある人々についても考慮するべきである。

まず、特別定額給付金については、1度目の緊急事態宣言が発令中の4月20日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の施策のひとつで、給付対象者1人につき10万円が支給される。対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に登録されている者である。 何らかの理由で住民票がなくなってしまった人がこれを受け取るには、改めて住民登録をする必要がある。神戸市内のホームレス巡回員の男性によると、家がある友人がいれば、住民票を置かせてくれないか頼んだり、簡易宿泊所にしばらく住み、「居住実態がある」として申請することも考える必要がある。情報の聞き込みをして住民票を照会すると、本人が失踪して行方がわからなくなったため、家族が住民票を消す申し出をしていたケースもある。(神戸新聞NEXT)

そもそも情報が届かないという問題も生じている。

ビッグイシュー日本の佐野未来・東京事務所長は、「支援が、(行政からアプローチせず当事者が動かないと受けられない)『申請型』であることの問題も大きいと思う。テレビやネットで情報が発信されても、ホームレスの人は、電話やスマートフォンを持っていない人がほとんど。情報を取りづらい人たちに、アウトリーチして届けてほしい。もともと、ホームレスになりやすい人は、人とのつながりが少なかったり、助けてくれる関係性が少なかったりする人だ。いま路上で暮らす人同士でも、『隣の人がせきをするから怖い』と、これまでは情報交換ができていた人とも距離をとるようになっている」と述べている。(朝日新聞デジタル、2020年7月13日)

このように、通信機器がないことや、接触は感染リスクを伴うことから、情報の面でも孤立が深まってしまっている。

さて、このような課題がある中で、現時点で行政の支援策としてどのようなものがあるのかについて以下に記す。

東京都(2019)は、「もとより、ホームレス問題は、個々の自治体の取組だけではその抜本的な解決は困難であり、第一義的には国がその責務を果たすべき課題です。そのため、都は、これまで国に対して就労・住宅・福祉などの総合的な対策の確立や自治体の取組に対する財政支援の拡充を求めてきました。」と、国による総合的システムの構築や財政支援を求めている。

平成30年に厚生労働省・国土交通省により告示された「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」によると、ホームレスの自立の支援等に関する総合的な施策の推進は、第2章にて紹介したホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に基づいて実施されている。また、平成27年4月には、「生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対する包括的かつ早期の支援を実施することを目的とする生活困窮者自立支援法が施行」され、これに基づきホームレスになる可能性のある者も対象として対策が行われている。

生活困窮者自立支援制度のうちの一つが、生活困窮者・ホームレス自立支援センター事業である。

厚生労働省は、一般人向けの制度紹介サイトにて、「あなただけの支援プランを作ります。生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは地域の相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。」と、一人一人の事情を踏まえた上で具体的な支援プランを作り、実際に支援すると説明している。また、東京都によると、自立支援センターは、「就労による自立と社会生活への復帰を基本とし」た支援を行っている。また、入居期間は6ヶ月までと定められている。なお、生活困窮者・ホームレス自立支援センターの旧称はホームレス自立支援施設である。

厚生労働省は、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針にて「平成28年生活実態調査において、ホームレス自立支援施設の退所理由をみると、就職による退所が35.7%、生活保護の適用を含む福祉措置による退所が24.4%となっていることから、ホームレス自立支援事業は、ホームレスの就労による自立を支援する事業として一定の効果を上げていると考えられる」と説明している。しかし、同調査によると、「『期限到来前に規則違反、自主退所、無断退所により退所』が32.0%と最も多く、次いで『期限到来による退所』が17.7%」となっており、約半数はその効果を得られていないと考えられる。また、「就労により退所(「会社の寮、住み込み等による就労退所」または「アパートを確保しての就労退所」)した者が路上生活に戻った理由については、『仕事の契約期間が満了したが、次の仕事が見つからなかった』が32.1%と最も多くなって」おり、11.3%は生活の面で失敗があったことが理由とされている。

この統計から、自立支援センター(旧ホームレス自立支援施設)は一定の効果をもたらしてはいるものの、約半数にとどまっており、その中でも継続して仕事を行うことができなかったり生活面で失敗があったりなど、長期的な視点での改善が行われた数はさらに少なく、こぼれた人への施策が求められると考えられる。

NHKの「【特集】東京“ホームレス”(3)ハウジングファーストという考え方」によると、これまでのホームレス支援は、まず集団施設に入り、就労支援などを受けて自立していくというものが中心だった。しかし、それではうまくいかず、再び路上に戻る人も少なくないことがわかってきた。このようななかで、民間による「ハウジングファースト」という新しい取り組みが始まっている。行政による支援は、集団施設で生活する中で、自立できると判断された人だけが一人暮らしに移行できるという仕組みであることが多い。しかし、前述の通り、途中で路上生活に戻ってしまう人もいるという課題がある。それに対し、ハウジングファーストは、無条件でまず個室の住まいを提供する。そして、生活保護を申請し、数か月以内に自分で契約した家へ移る。NPO法人 TENOHASIの清野賢司さんは、「普通にプライバシーが保てる空間、これが自分の住まいである。それが保障されて初めて、生きている実感、自分が尊重されている実感を得ることができる。だから次のステップに進める」のだと説明している。

世界の医療団(2017)によると、「1990年代にアメリカで始まったハウジングファースト方式のホームレス支援は、欧米のホームレス支援の現場では一般的になりつつあり、重度の精神障害を抱えるホームレスの方の支援でも有効であることが実証されている。ハウジングファースト型の支援では、ホームレス状態にある人々に対して無条件でアパートを提供し、精神科医、看護師、ソーシャルワーカー、ピアワーカーなど多職種からなるチームと地域が連携して、その人を支えていくという手法が採られている。調査の結果、ハウジングファースト型支援によって社会的なコストが削減できることも判明している」。

また、元横浜市議会議員の伊藤大貴氏による「ドイツ・フィンランド視察レポート」(2016)によると、ハウジングファーストを導入している「フィンランドのタンペレー大学の試算によると、ホームレスが国の福祉政策に基づいた住宅に入居すると、従前のホームレスの状態に比べて、一人当たり年間1万5000ユーロの財政支出の圧縮効果があるとのこと。その多くは医療費だ。」ハウジングファーストを導入することでコストは発生するが、結果的には福祉にかかる費用を抑えることができる。

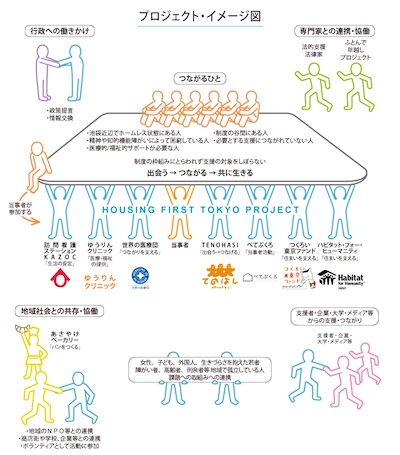

2段落前で挙げた、NPO法人 TENOHASIを含む7つの団体で進めているのが、「ハウジングファースト東京プロジェクト」である。下の図3からわかるように、複数の団体が役割を分担し活動することで、複合的な支援体制を整えている。2016年、“ハウジングファースト”支援手法を日本社会においてより強力に推し進めるべく、事業名を元の「東京プロジェクト」から「ハウジングファースト東京プロジェクト」に名を改めた。プロジェクト全体として多岐にわたる活動を行っており、メンバー団体が専門性を活かし、日常の業務・活動を行っている。日本でのハウジングファーストの認知度の向上、行政によるハウジングファーストの実現に向けた政策提言活動なども行っている。(世界の医療団サイトによる)

ハウジングファースト東京プロジェクトを構成する団体の一つ、一般社団法人つくろい東京ファンドは、住宅支援事業を行っている。後藤広史・稲葉剛・三村裕介・大澤優真の「ハウジングファーストの効果検証に関する研究〜日本におけるホームレス支援の新たな可能性」には、その支援事業の実績とハウジングファーストの効果がまとめられている。前提として、調査対象である「つくろいハウス」は、中野区沼袋のビルのワンフロアを借り上げて運営しているシェアハウス(6部屋)である。家賃は月額53,700円、共益費(水光熱費込み)6,000円だが、入居者の状況に応じて減免の制度もある。(つくろい東京ファンドサイトによる)

調査対象は、2014年8月1日から2018年7月6日までに、「つくろいハウス」を利用して退所した者のアセスメントシート及び面談票58人分です。論文では、調査結果より以下の2点を考察しています。

(1)目的外移行率の低さとその要因

・「つくろいハウス」の目的外移行率が低い理由は、個室であることにより無用な人間関係のトラブルが避けられる点にあると推測される。

(2)住宅維持率・期間の長さとその要因

・先行研究の結果と比較すると、「つくろいハウス」利用者は、安定した住宅の維持率が高く、かつ長い期間その住宅を維持できているといえる。その要因としては、ハウジングファーストに付随するソフト面の支援によるところが大きいと思われる。

論文の最後では、欧米でハウジングファーストが注目を集めている背景には、「従来の施設を中心とした支援よりも費用対効果が優れているということがある」と指摘した上で、「今回の結果は、わが国でもその可能性があることを示唆するものである」と述べています。

その上で、今後の課題として、今回着目した変数以外の変数についても効果検証の指標に取り入れて調査を行なう必要があること、ハウジングファーストのソフト面での支援が目的外移行率の低さ等にどのように影響しているかについてもインタビュー調査等によって明らかにしていく必要があるとまとめています。

このように、現時点ではそれを裏付ける調査が十分であるとは言えず、未知数な部分もあるが、現在行われているハウジングファースト事業に一定の効果が見られている。また、対象者が住宅を得た後の継続的な支援が、ドロップアウトせずに住宅を維持するには大切なことである。

・ハウジングファーストを民間企業(一般社団法人)と行政が協力して進める。成果連動型民間委託契約方式(PFS:Pay For Success)を導入し、持続可能な支援システムを確立する。

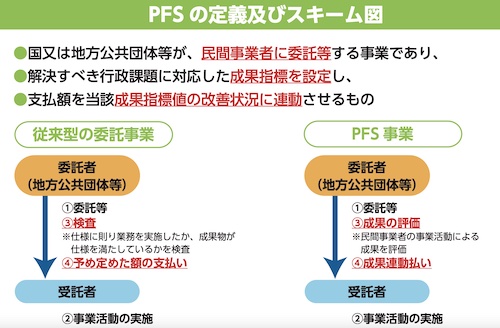

成果連動型民間委託契約方式は、地域社会の課題の複雑化や、行政・財政の厳しさが増している現状から、内閣府が主体となって行なっている事業である。図4からわかるように、国または地方公共団体が民間事業者に事業を委託し、設定した成果指標の改善状況に対応して報酬を支払うという仕組みだ。

この方式の活用は、2020年度末時点で68の地方公共団体で76件実施されており、特に医療・健康、介護分野で導入が進んでいる。(内閣府、2021)ハウジングファーストは、ただ住居を提供するだけでなく、その後のソフト面での支援が重要であり時間とコストもかかる。現在行われている取り組みにこの方式を採用し、成果に見合った報酬を受けることにより、持続可能な支援形態を構築する。その中で着実に成果を出すことができれば、他地域でも新たに取り組む団体が出てくるかもしれない。寄付やボランティアによる支援に限ることなく成功モデルを作ることが、ハウジングファーストの広がりと発展に繋がるのではないか。

ホームレス状態にある人は、一人ひとり抱える事情が異なり、課題は一義的に解決できるものではない。そのため、個々人とのやりとりを綿密に取り、時間をかけて向き合うことができる体制を、官民が連携して整えることが必要である。

Last Update:2022/02/05

©2019 ONDA Mayuko. All rights reserved.