写真:ITとビジネスマン(出典・GAHAG)

ICT(情報通信技術)の進化は、人類社会の発展に大きな影響を与えてきた。コンピュータの登場以降、あらゆる産業の基幹システムとしてICTが浸透し、企業の生産能力や事業規模は大きく拡大した。またインターネット・情報通信機器の普及により、多くの人々がPCやスマートフォン・タブレット端末を所有するようになり、ICTは我々の生活にも欠かせないものとなった。近年では、AI(人工知能)・IoT(モノのインターネット)などの技術が著しい進化をみせており、デジタル技術によってビジネスや生活に大きな変革をもたらそうとするDX(デジタルトランスフォーメーション)の動きが加速している。

また新型コロナウイルス感染拡大に伴い、ICTへの注目がさらに高まっている。ZoomやMicrosoft Teamsを活用したテレワークの積極的な導入、接触確認アプリケーションでの感染状況の把握、非接触型キャッシュレス決済の拡大など、新たなICTサービスが我々の生活に浸透した。もはやICTは、水道や電気・ガスと同様の社会インフラといえるほど重要度を高めており、今後もICTによって人々の生活にさらなる利益がもたらされるだろう。

このようにICTが生活に欠かせないものとなりつつある中、ICT利用によって恩恵を受けている人々とそうでない人々の格差問題(デジタル・ディバイド問題)が生じ始めている。ICTを頻繁に利用し、またICTに関する理解が深い人々が一定数いる一方で、仕事や日々の生活でもほとんどICTに触れず、ICTに疎い人々も少なくない。特に、高齢者はICTと関わる機会が少ないと言われることが多く、中でも75歳以上の後期高齢者や所謂ノンアクティブシニア(活発な行動はあまり行わず、落ち着いた生活を好むシニア世代)ではより顕著だと考えられる。

さらに新型コロナウイルス流行禍で、高齢者のICT利用に関する新たな問題が露呈した。ワクチン接種の予約受付の際、インターネットでの予約をベースとしたことで、インターネットを使えない高齢者が予約で苦慮、あるいは失敗してしまった事例が多数発生したのである。代替措置として電話予約や窓口予約に対応した自治体も多かったが、同様の状況にある人々からの電話が殺到して電話が繋がりにくくなった、また窓口には多くの人々が押し寄せ混乱が起こった等、様々な問題が発生した。ウイルス流行の最中で、ワクチンの未接種や大勢の人々の密集は非常にリスキーであり、ICT利用の可否が生命の危機に直結する一例となった。今後もICTの利活用はあらゆる場面で進むことが予想されるため、ICT利用が困難な人々を放置しておくことはできない。

そこで本稿では、デジタル・ディバイド問題の解消と、国民誰もがICTによって恩恵を受けることができるICT社会の実現に向け、ICT利用率・リテラシーを向上させる支援策を検討する。特に、普段ICTにあまり触れることが無く、他世代と比較してICT利用率・リテラシーが低いと考えられる高齢者を主な対象とし、充実した支援策を提供したい。なお、「高齢者」は、各人によってイメージする年齢が異なってくると予想されるが、次章以降の調査を踏まえて改めて詳細な政策対象を設定したいと考えているため、暫定的に使用することとする。

また本論文中では、高齢者のICT利用やICTリテラシーについて研究する上で、加齢による身体的・心理的な変化や高齢者特有の性質に言及するが、これらは高齢者を揶揄する旨の意図は全くなく、またその他一切の含意をもたないものであることをご理解頂きたい。

序文で登場した用語について、本稿における定義づけをおこなう。

日本では、コンピュータやネットワークに関連した技術の総称として「IT(情報技術)」が用いられているが、世界的には「ICT」の呼称が一般的である。両者はほぼ同義だが、ITは一連の情報処理・通信技術そのものを指すことが多いのに対し、ICTはそれら技術の活用(情報の伝達・共有など)にもフォーカスする。

そこで本稿においては、「人々が様々な情報技術を活用し、ネットワーク通信を介してどのように情報や知識の伝達・共有を行うか」に主眼を置いた用語として定義する。

本稿においては、「日常生活において、あらゆる世代が、PC・スマートフォン・タブレット端末など情報端末を操作し、インターネットやソーシャルメディア、SNS等を介して必要な情報・知識を正しく取得・利活用することが可能な社会」と定義し、その実現を最終目標とする。

また、ICT社会の実現に向けて、国民全員が一定レベルでICTを使いこなすことが求められるが、現状、コンピュータ・ネットワーク関連の高度な知識を国民全員が取得するまでの必要性はなく、また現実性に欠け非常に困難である。そのため、以下の3点をICTリテラシーの3要件とし、これら3要件の充足をICTリテラシー獲得とみなす。

インターネット利用率、モバイル端末の保有状況等から、日本人が 身近なICTをどの程度利用しているのかを探る。以下、総務省(2021)「令和2年通信利用動向調査」の結果を基に論じる。

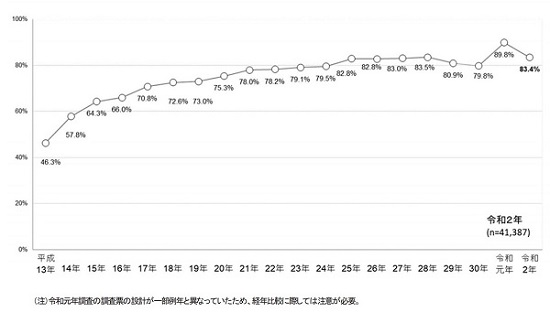

個人のインターネット利用率の推移(図1)をみると、インターネット利用者の割合は統計を開始した平成13年(2001年)より右肩上がりに増加し、平成25年(2013年)に80%を超えた。以降は横ばいとなり、令和2年は83.4%であった。

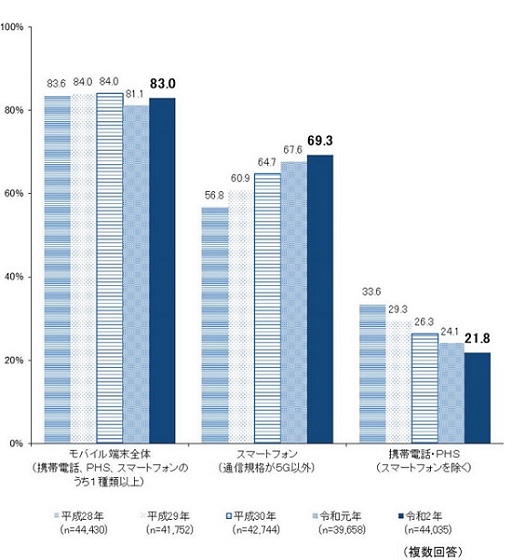

個人のモバイル端末の保有状況(図2)では、ここ数年で携帯電話・PHSの保有割合は減少し、スマートフォン保有割合が増加している。令和2年にはスマートフォン保有割合が69.3%となり、モバイル端末全体に占めるスマートフォンの割合が約83%にのぼった。総じて、モバイル端末全体の保有割合は8割前半で横ばい状態となっている。

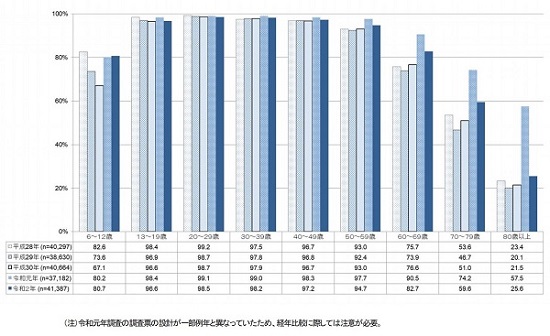

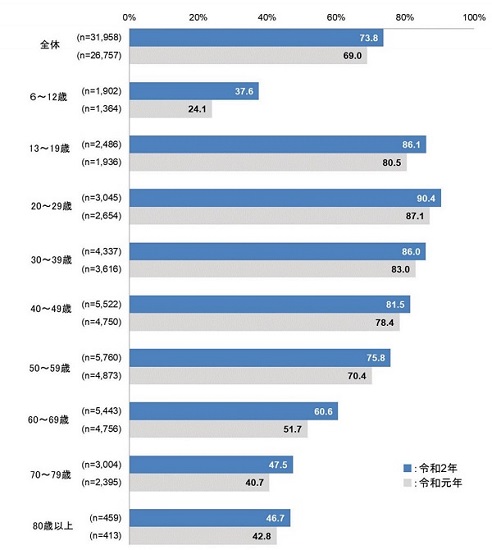

次に、年齢別の利用状況を参照する。年齢階層別インターネット利用状況(図3)をみると、13~59歳の範囲では平成28年から一貫して利用率が95%を超えている。60~69歳で利用率はやや低下しているものの、総じてインターネット利用率は高い水準にあるといえる。しかし、70~79歳では利用率が6割を切り、以降はさらに低下し80歳以上では25.6%(令和2年)であった。

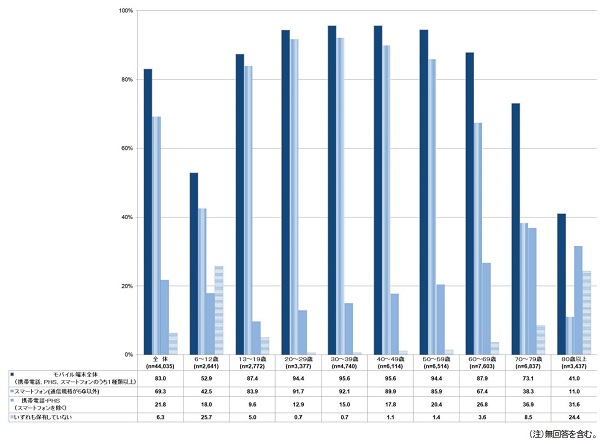

令和2年モバイル端末の年齢階級別保有状況(図4)では、20~59歳の間でモバイル端末保有率が95%近くとなっており、そのうちスマートフォン保有率が8割後半~9割強とほとんどがスマートフォンを保有している。60~60歳はモバイル端末保有率が87.9%と高いが、そのうちスマートフォンを保有するのは67.4%である。70~79歳になるとモバイル端末保有率が73.1%と大きく下がり、スマートフォン保有率は38.3%まで低下する。

インターネット利用者に占めるSNS(Facebook,Twitter,LINE,mixi,Instagram,Skypeなど)利用状況の割合(図5)では、令和元年から令和2年にかけて全年齢階層で利用率は増加し、令和2年には20~29歳で9割を突破した。つまり、20代のインターネット利用者のほとんどが何らかのSNSを利用しているということになる。13~19歳、30~39歳でも利用率は8割後半と高い割合となっており、総じて若い世代のSNS利用は非常に活発であるといえる。一方で50~59歳では利用率が8割を切り、60~69歳では60.6%であった。また80歳以上では、調査対象者の母数が他年代と比較してかなり減少している上、インターネット利用者(令和2年では25.6%)に占めるSNS利用者は46.7%となった。

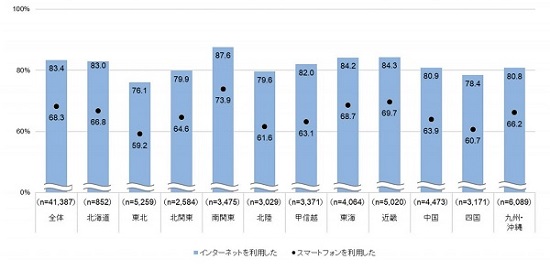

次に地方別でのインターネット及びスマートフォン利用率(図6)をみると、首都圏を含んだ南関東がどちらの利用率でも最高になっており、次いで近畿・東海と、大都市圏を中心に利用率が高かった。一方、東北・四国をはじめとした地方部では利用率が低く、利用率が最も高い南関東と最も低い東北ではインターネットで11.5%、スマートフォンでは14.9%の数値差が生まれた。

以上を総括すると、インターネット・SNS利用率やスマートフォン保有率は幅広い年齢層で増加の傾向、また高水準で推移しており、身近なICTが徐々に浸透していることがうかがえた。しかし、ICT利用が活発な年代(20代を中心とした若年層)とそうでない年代(60歳以降の高齢者層)で依然としてICT利用率の差がみられ、特に70歳以降の層ではICT利用が進んでいるとは言い難い状況にあった。また地方別では、人口に占める若年層の割合が高い大都市圏でICT利用が高い傾向があり、一方で高齢者世代の割合が比較的高い地方部でICT利用が進んでいない傾向がみられた。

前章では、年齢別では高齢者層で、特に後期高齢者を含む70歳以上の年齢層でICT利用率が低水準にあることが確認でき、また地域別でも利用率に差が生まれることがわかった。本章では、このように年齢別・地域別で格差が生じる背景を推察し、3点の特徴を列挙する。

日本では1995年頃から個人用PCやインターネットの普及が進み、日常生活をはじめ、企業の業務でも当たり前のものとして利用されるようになった。その当時に社会人となり、パソコンをはじめとしたデジタル機器とインターネットを業務や日常生活で使用するようになった40~50代(76世代)と、携帯電話全盛期に主に携帯電話を利用してメール・インターネット接続等を行っていた30~40代(86世代)はまとめてデジタルネイティブ世代と呼ばれ、デジタル機器やインターネットの扱いに慣れていると言われている。

また、タッチによる操作が主なスマートフォン・タブレット端末を中心に、デジタル機器を感覚的に使いこなす10~20代の若い世代(96世代)はネオ・デジタルネイティブ世代と呼ばれ、幼少期からデジタルに囲まれて生活しているため、ICTの機器やサービスにも抵抗がない。

しかし、日頃からICTに触れることが無く、デジタル機器の操作を一から教えてもらえる機会をほとんど得られなかったデジタルネイティブ世代以前の高齢者世代にとって、PCやインターネットをはじめとしたICTは突如社会に現れた未知の存在である。特に70歳以上の高齢者の中には、現役時に仕事でPCに一度も触れたことがないという人も少なくないと予想され、前章のICT利用率からもこの世代のICT利用状況がうかがえる。

各地方で形成されているコミュニティの性質によって、ICT利用の意欲は大きく変化するものと推察される。

大都市圏を中心とした地域は若い世代の割合が多く、その中で形成される種々のコミュニティでは、SNSをはじめとしたICTサービスやインターネットを利用した情報の伝達・共有が活発である。友人同士の連絡はLINEに代表されるチャットツールで行われ、最新のニュースはインターネットやニュースアプリですぐにチェックできる。また仕事では、Microsoft TeamsやSlackのようなツール内で業務連絡をし、会議や商談もZoomで行われるようになっている。以上のように、日常生活や仕事の様々な場面でICTは利活用されており、もしスマートフォン等のICT機器を所有していなければ、コミュニティから遅れ、さらには孤立してしまうことが懸念される。こうした同調圧力に近い強制力が生まれる環境で、ICT利用率がさらに押し上げられていると考えられる。学生が保護者に「みんな持っているから」「持ってないと友達ができない」と言ってスマートフォンをねだる様子は想像に難くない。

しかし、高齢者の割合が多い地方部では、こうしたコミュニティの現象はあまり見られない。コミュニティ内でICTを利用していない人が大半であれば、情報や知識の伝達・共有は他の手段で行われることになり、ICT利用の恩恵を受けづらいためである。ICT利用には、スマートフォン等の機器購入費や通信費といったコストを払わなければならないが、そのコストに見合うメリットを人々に実感してもらえなければ、ICT利用の意欲を高めることは難しい。

もうひとつに、地方部には携帯ショップや家電量販店のようなICT利用サポートサービスの提供や講習会を実施する店舗や施設が身近に少ないことが挙げられる。

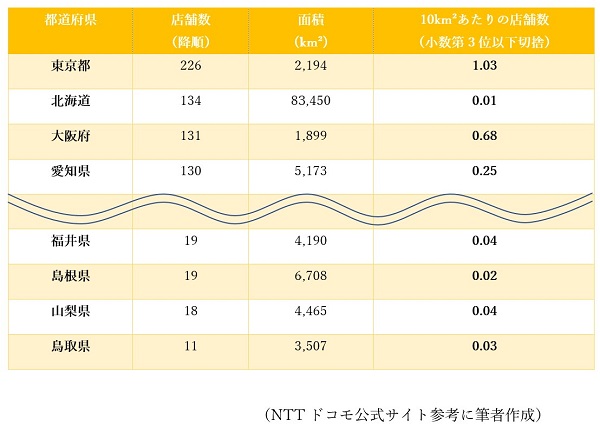

スマートフォン教室のサービスを実施している携帯電話会社のキャリアショップを例に挙げる。キャリア首位であるNTTドコモのキャリアショップ店舗数上下位各4都道府県をまとめ、店舗数、面積、10km2あたりの店舗数で比較する(図7)。10km2あたりの店舗数では、東京・大阪・愛知といった大都市で10km2あたりの店舗数が多く、比較的容易にアクセス可能な状態となっている。一方で、下位4件は10km2あたりの店舗数が極めて少なく、直接ショップに訪問してサポートを受けることは困難である。また北海道は店舗数が多いものの、面積比では店舗数が充実しているとはいえない。近年はオンラインでのICT利用支援サービスも行われるようになったものの、はじめてスマートフォンやSNSを利用する高齢者に対しては、対面でのきめ細やかな支援が依然として有効であると考えられる。

世代的特徴に起因して、高齢者のICTに対する障壁は他世代と比較して非常に大きくなっている。 日常的にデジタルを触れてこなかった世代がICTを使いこなすには、初歩からの学習で知識を修得する必要がある。しかし、新しい情報の獲得や情報処理能力に係る「流動性知能」は加齢とともに低下するため、高齢者にとって新しく何かを学ぶことは非常に難しい。また思考面においても、論理的思考から感情的思考へのシフトがみられ、論理的な情報や他人からの助言よりもこれまで蓄積してきた自身の知識を判断材料として重視し行動するようになる。そのため、新奇なものへの順応に抵抗を感じるようになってしまう。

理論的な特徴を除いても、高齢者は感覚的にICTを忌避している傾向がある。ICTに対し、「若い人が使うものだから自分には関係ない」「使わなくても生きていける」と考え、自ら距離を置いている高齢者は少なくない。またその周囲も、高齢者がICTに苦手意識を持つのは仕方のないことだととらえ、ICT利用の勧奨に消極的になってしまう傾向がみられる。高齢者のICT利用に様々な障壁があることに疑いはないが、高齢者自身、そして社会全体にみられる一種の諦めのような風潮が、高齢者のICTへの接触機会を奪っているともいえる。

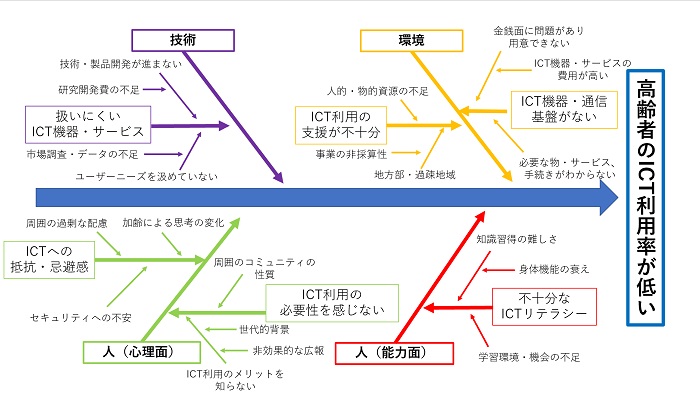

前章で挙げた以外にも、高齢者のICT利用率が低い要因は存在する。そこで本章では、高齢者のICT利用率が上がらないという現状を特性要因図で分析し、整理する。

特性(結果)を「高齢者のICT利用率が低い」とし、主要因を「人(心理面)」、「人(能力面)」、「環境」、「技術」の4つに分類し、主要因に関わる各要因を書き出した(図8)。

高齢者がICTへの抵抗・忌避感を感じている点と、そもそもICTを利用する必要性がないと考えている点を主要因とした。

主要因に関わる各要因について、前者では、加齢による思考の変化と、それに伴って生まれる周囲の過剰な配慮が挙げられる。加齢により思考の変化が生じ、新しいものを受容し難くなってしまうことは不可抗力的な要因ともいえる。一方、周囲が高齢者に配慮しICTを意図的に遠ざけることで、結果的にICTへの接触機会を奪い、高齢者のICTに対する抵抗・忌避感に拍車をかけている面があることは否めない。今後ICTが社会に浸透するにつれてICT機器・サービスの利用機会はさらに増加し、たとえ高齢者であってもICTを利用しなければならない場面が現れると予想される。「遠ざける」配慮ではなく、利用を支援する配慮が必要となるのではないか。

また、ICTに対するセキュリティの不安が、ICTへの忌避感をより強めている。みずほ情報総研(2021)「ウィズコロナにおけるデジタル活用の実態と利用者意識の変化に関する調査研究」では、デジタル化が進まない理由として多くの世代が情報セキュリティやプライバシー漏洩への不安を挙げている。その割合は全体で52.2%、20~29歳は44.2%である一方、50~59歳は59.7%、60歳以上では60.5%となっており、年齢が高まるにつれICTへの不安・不信が高まることが確認されている。また、利用者のリテラシー不足が次に多い理由として挙がっており、ICTの知識不足が不安に結びついているとも考えられる。

後者では、「ICT利用のメリットを知らない」ことが大きな要因となり、これは高齢者当人よりも、その周囲に改善の余地がある。例えば、企業が高齢者にスマートフォンの販売促進を行う際には、スマートフォン本体ではなく、スマートフォンを用いて何ができるようになるかを価値としてより強調したマーケティングが有効になると考えられる。スマートフォン保有率の高い若年層は、スマートフォン購入の是非よりも、「どのスマートフォンを購入するか」を検討する機会が多く、機器のデザインやブランドといった要素も主要な判断材料になる。一方で、はじめてスマートフォンを利用する高齢者は、デザイン・ブランドよりも「どういった機能があり、何ができるようになるか」を重視し、購入するコストに見合うかどうかを検討する。そのため、スマートフォン利用のメリットを明確に提示できなければ購入には繋がらず、仮にスマートフォンを所有したとしても、利点を理解せず使いこなせなければ継続利用は見込めない。このように、高齢者にICT利用のメリットを示すことはICT利用率向上に不可欠と考える。

ICTリテラシーの問題を主要因に挙げた。

高齢者には、身体機能の低下から生じる知識習得の難しさが一因として存在しており、学習機会の創出や環境の整備、学習プログラムの改善などを含め、高齢者に寄り添った支援を講ずる必要がある。

ICT機器・通信基盤がないことと、ICT利用支援の不足を要因とした。

前者は、ICT利用率向上を図る上で大きな阻害要因となりうる。例えば、インターネットを利用するには、PCと固定回線(又はモバイルWi-Fi)、あるいはスマートフォンとモバイルデータ通信のようにICT機器と通信手段の2つを購入・契約しなければならないが、いずれも少なくない出費となる。スマートフォン利用者の月額通信費について、いわゆる大手携帯電話事業者のサービスを利用する人では、16.2%が「6,000円~7,999円」、11.9%が「5,000~5,999円」であった(総務省「令和2年通信利用動向調査」)。またMMD研究所(2019)の調査では、支払っているスマートフォン本体の金額は、大手キャリアユーザーのうち14.3%が「80,000円以上90,000円未満」となって最も多く、次いで「70,000円以上80,000円未満」が10.4%であった。これらの通信費、機種代は一例ではあるが、スマートフォンを利用しようとするだけでも相当の金額がかかるということは間違いなく、ICT利用の障壁となっている。さらに、PC・スマートフォンの購入や回線契約の手続きには馴染みのない用語が使われ内容が複雑になることが多く、ICTに疎い高齢者にとってはハードルが高い。そのうえ、そもそも何を購入・契約すればいいのかが分からない人々も一定数いると考えられる。

後者は、特に地方部や過疎地域で顕著な問題となってくる。人的・物的資源が不足している上、支援体制の整備には大きなコストがかかる。高齢者が多い地方部ではきめ細かい支援が求められるものの、事業の採算性に見合わなければ、民間企業が参入するのは難しい。固定電話・公衆電話同様に、ICT利用やその支援をユニバーサルサービスとみなし、全国均質なサービスの提供体制を整備することが必要となるのではないか。

依然として、ICT機器やサービスが高齢者にとって扱いにくいのだと考えられる。現在、多くのシニア向けスマートフォンが発売され、画面・文字の見やすさや聞き取りやすい音声など工夫はされているが、高齢者の本当のニーズを汲めているとは言い難い。ユーザーニーズを的確に掴むための市場調査の工夫、それを踏まえた製品・技術開発が求められる。

前章で、高齢者のICT利用率が低い要因を列挙したが、これら全てを網羅的に解決する政策提言は非現実的である。そこで本章では、前章で挙げた要因のうち、特にアプローチが必要だと考えられる要因を選定し、政策提言の方針を定める。前章の特性要因図のうち、筆者が問題のボトルネックとして考えるのは以下の3点である。

高齢者がICT利用の是非を検討する段階において、大きく影響する要因と考えられる。レビットのドリルの穴理論で示されるように、人は何かモノを購入するときに重視するのは目的やベネフィットであり、それらを達成する手段として製品やサービスを求める。例えば、車を購入する際、顧客は「車を買うことそのもの」ではなく「車に乗って目的の場所まで行く」ことを大前提として考えている。ブランドやデザインといった要素は消費行動に影響する要素だが、根本にあるのは車を「手段」として、目的地まで行くという「目的」の達成、またその利益である。つまり、手段は目的を達成するための要素に過ぎず、手段は目的とはならない。

ただ現状は、高齢者が求めている目的やメリットに適切な回答を示しているとはいえない。例えば、高齢者にスマートフォン購入を勧める際に、「インターネットができる、LINEができる」などといった点が盛んにアピールされるケースが多いのではないだろうか。日頃からICTを利用している人であれば、インターネットでは検索やネットショッピング、LINEでは家族や友人とのチャット・通話、といった結びつきが自然と思い浮かび、深く考えることがない。しかし、はじめてICTを利用する高齢者にとっては、インターネットやSNSにどのような機能があり、さらに何が可能となるのかが自然と認識できないため、スマートフォンの購入およびICTサービスの利用で得られるメリットを感じられない。インターネットやSNSは、情報の検索やネットショッピング、知人とのチャットや通話を介したコミュニケーションを達成する「手段」にすぎず、顧客はこれらを利用すること自体を望んでいるわけではない。ICTにより可能となる行為をメリットとして提示することではじめて、顧客が自身の目的と合致しているかを照合し、ICT利用の是非の判断材料となり得るのである。

ICTリテラシー獲得のためには、機器・サービス利用開始時の初期サポート、その後の継続サポート、ICT講習会等の実施を含めた、高齢者のICT利用支援をより充実させなければならない。高齢者が機器の操作方法やサービスの利用方法などに困った際、気軽に相談できる環境が無く放置されてしまえば、ICT利用を諦めてしまう人も現れてしまう。即時性と全国均質性を両立したサポート体制を整備することが求められる。特に、地方部では採算性の観点から民間企業のサポート構築に課題があるため、公的支援が不可欠といえるだろう。

ICT機器・サービスの初期費用や継続利用時の月額料金の高さは、利用率を下げる要因である。国策としてICTを推進するのであれば、収入や生活環境に左右されず国民全員がICTを利用できるよう、料金を設定しなければならない。高齢者の多くは年金暮らしをしており、ICTに使える金額は限られている。ICT利用料金の引き下げや公的なICT助成金といった施策が求められる。

また政策の対象についても詳細に設定する、これまでは「高齢者」という呼称を使用してきたが、総務省(2021)の調査で60~69歳と70歳以上の年齢層の間で利用率に差がみられた点を考慮し、70歳以上を高齢者と定義する。また、年齢範囲内であってもICTの学習に積極的な所謂アクティブシニアは対象外とし、ICT利用に消極的なノンアクティブシニアに向けた政策を検討する。

前章で選定した問題のボトルネックに関して、日本で実施されている政策を取り上げ、その効果や課題点を指摘する。

2016年1月にマイナンバー制度の本格運用開始と同時に発行が開始された、マイナンバーを記載した顔写真付きのカードである。マイナンバーカードは、ICチップ付きのプラスチック製カードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、本人の顔写真が表示されている。このカードは、マイナンバーを証明する書類としてだけではなく、マイナポータルへのログインをはじめとした各種行政手続きのオンライン申請、公的な身分証明書、各種民間のオンラインサービス利用、コンビニなどでの各種証明書取得など、様々な機能を有する。これまで対面で行わなければならなかった手続きがオンライン上で可能となる、複数の公的証明書の提示が必要とされていたサービスがこれ一枚で完結できる等、国民の利便性向上や行政の効率化、さらには年金不正受給の防止のような公平・公正な社会の実現に向けた社会基盤として導入され、またICT社会の基盤としても期待されている。行政手続きや各種申請がスピーディーになる点、また一部サービスは手続きのためにわざわざ役所に足を運ばずに済むようになる点、本人確認のための公的証明書を複数所持し管理する必要がなくなる点など、高齢者に多くのメリットをもたらすと予想され、特に、対面での手続き機会の減少は地方部・過疎地域の高齢者にとっては大きな負担減となる。

令和4年1月1日時点で、マイナンバーカードの交付枚数率は全人口のうち41.0%となっている。年齢別では60~65歳で48.5%と最も高く、次いで70~74歳が46.9%、75~79歳が46.2%であり、高齢者層の方がマイナンバーカードの所持率が高いことが示されている。その理由としては、行政手続きや各種申請を行う機会が若年層に比べて多く、マイナンバーカードの利便性をより享受できる点、マイナンバーカードを受け取る市区町村役所の窓口が平日のみの営業で高齢者が比較的来庁しやすい点が挙げられるだろう。ただ、高齢者でも交付率が50%に満たないことを考えると、マイナンバーカードの推進政策は引き続き進め、また工夫を加えていかなければならない。

総務省が令和3年度より開始した、デジタル活用に不安のある高齢者等の解消に向けた施策で、5か年での実施を予定している。以下、総務省(2021)「デジタル活用支援ポータルサイト」「デジタル活用支援 令和3年度事業実施計画等」の一部要旨である。

本事業では、総務省から認定を受けた「デジタル活用支援員」を講師として全国に派遣し、携帯電話キャリアショップや地域の公民館等で主に高齢者のデジタル活用を支援する講習会を実施する。講習会では、スマートフォンの基本操作(ボタン操作、電話・カメラの使い方など)やアプリの利用方法、マイナンバーカードの申請方法をはじめとしたオンラインでの行政手続きなど、現在必要とされるデジタル活用支援を提供する。さらに、従来の講習会のように一方的な説明を行うのではなく、実際にスマートフォンを操作して学習できる「体験型」のプログラムが必要であり、高齢者が気軽に聞けるような場・学びあえる場として「相談会型」の支援も設ける。令和3年度の事業実施計画(講座内容、箇所数、実施回数、参加者数、支援員の人数)は以下である(図9)。

講習会等の総務省の事業に加えて、他府省・地方公共団体・自治体・地域コミュニティ等の様々なアクターと連携し、デジタル活用支援を国民運動として、若い世代から高齢者へのサポートや、高齢者が気軽に相談できる場の提供といった取り組みの活性化を図る。また5か年の全体構想として、令和4年度以降は、携帯電話ショップがない817の市町村への講師派遣を含めた、毎年度約5000か所での講習会等を開催し、5年間でのべ1000万人の参加を目指している。(要旨おわり)

令和3年度の事業実施に関する結果報告はまだされていないものの、図9で示された事業規模や次年度の全体構想から考えると、かなりの効果が見込まれる施策ではないだろうか。実際に、事業実施に先立って全国11か所で行われた実証事業では、各所で一定の成果が確認できた。宮崎県都城市デジタル活用支援員推進事業では、コロナ禍もあり定員20名、講師1名と支援員6~8名の体制で全3回の相談会を実施したが、その結果、スマートフォン非保有者からの購入相談、参加者のマイナンバーカード申請率100%(講習会実施前後合わせた割合)、開始1時間前から相談に来るといった高い参加意欲などが効果としてあらわれた。

しかし、事業実施には課題が山積しているのが現状である。野村総合研究所(2021)は講習会等の開催規模について、「支援員 1 人あたりの相談会参加者は、可能であれば 2 人、最多でも 3~4 人程度であることが好ましい。そうすると、支援員が 5 人の場合、相談会参加者は 10~20 人が限界ということになる。この数字は、相談会の会場のキャパシティや、新型コロナウイルス感染症への配慮から人数を制限する必要があること等から考えても、ある程度妥当な数字だといえるだろう。」との分析結果を示している。現状、大規模会場で多くの参加者を集めての講習会開催は難しく、「参加者20人、支援員5人程度」の規模感で実施していくのが妥当かつ現実的と言える。この規模感で、より多くの高齢者へ迅速にデジタル活用支援を行き届かせるためには、講習会等の実施回数を増やすこと、全国的な事業拡大、それに伴い必要となる支援員の量的・質的な継続確保が求められる。

また、講習会等参加者を増やすための周知広報も検討しなければならない。広報媒体については、高齢者への影響力が大きいテレビ・ラジオによる政府広報の活用が挙げられているが、現状はまだメディア掲出が少なく、多くの人が目にする機会に乏しい。他に有効な媒体としては、「市政だより」等の自治体広報誌が挙げられており、自治体の協力を得て講習会の情報が掲出されるよう働きかけを行うとしている。高齢者が所属する地域コミュニティへのアプローチも、高齢者同士が情報を共有し、参加を促す動きが生まれると期待される。

広報内容についても、ただ講習会の情報を羅列するだけではなく、高齢者の目を引き、興味を持ってもらえるような内容が求められる。広報誌やチラシを作成する際、参考とできるようなモデルケースを作っておく、といった工夫が必要ではないだろうか。

2020~2021年菅政権は、目玉政策のひとつとして携帯電話料金の値下げを掲げていた。首相就任前の官房長官時代から携帯電話事業各社に値下げ圧力をかけていた菅氏は、政権発足後さらに圧を強め、各社に対応を迫った。その結果、NTTドコモが「ahamo」、ソフトバンクが「SoftBank ON LINE(現LINEMO)」、auが「povo」を発表し、通信容量20GBで月額3000円以下というプランが実現した。これにより、日本の通信料金は世界と比較しても安い水準となった。以前までは大手キャリア3社の寡占状態でプランや料金体系の見直しが全く進まなかった携帯電話業界だったが、菅政権によって変革がもたらされたのである。

しかし、この政策によって高齢者が得られるメリットは実際にはほとんどなかった。第一に、各社が打ち出した新プランは20代を中心とした若者向けプランであり、高齢者の利用を想定した制度設計がされていない。また、新プランはオンライン限定での申し込み受付をしているが、このことが日本のICTリテラシーが向上しない要因になり得ると石川(2021)は指摘する。石川によれば、オンライン専用プランはその安さを実現するために、キャリアショップでの対面サービス縮小等によりコストを削減しなければならず、対面でのサービスや支援が必要となる高齢者にとってはむしろ逆風であるという。この流れが加速すれば、キャリアショップの閉店などで地域のICT支援環境は悪化し、高齢者のICT利用の大きな障害となり得る。デジタル・ディバイド問題の解消、ICT社会の実現のためには、各社が高齢者層の利用者にも目を向け、彼らを対象とした新たなサービス・料金プランを用意して利用拡大を促さなければならない。政府にも、各社への圧力だけではなく、金銭的支援策を含めた「協力」が求められる。

ICT先進国と呼ばれる諸外国の事例を参考とし、以後の政策提言の材料とする。

人口約133万人、面積4.5万平方キロメートルのバルト海とフィンランド湾に接する北欧の小国である。1991年にソ連から独立回復を果たして以降、すぐにICTとバイオテクノロジーに資本集中し、現在世界有数のICT国家となった。例えばインターネット利用は電気・水道のインフラ利用と同様の基本的権利とされ、公共施設はもちろん、喫茶店やマーケット、ガソリンスタンドなどでも無料で無線LANを利用できる。また2005年に地方選挙で、2007年に国政選挙で世界初のインターネット投票を実施した国であり、その他行政手続きや各種申請もほとんどがオンライン上で利用可能である。

行政手続きの電子サービス化を推進する情報基盤として、2002年に発行が開始された電子身分証明書である。日本とマイナンバーカードと同様のシステムであるが、エストニアでは15歳以上のすべてのエストニア国民、および1年以上の有効期間がある在住許可証を所有するすべての在留外国人に所持が義務付けられている。内蔵されたICチップによる電子認証・電子署名機能をもち、対面では全ての行政サービス、非対面では結婚・離婚や不動産売買を除いたほぼすべての行政サービスで利用可能である。また運転免許証やパスポートなど様々な身分証明書、電車の定期券やネットバンキングの機能ももつ。

さらに2007年にはeIDカードの代替として本人確認ができるモバイルIDサービスが開始した。これまで非対面でオンラインサービスを利用するには、コンピュータに接続したカードリーダーにeIDカードを差し込み読み取らせなければならなかったが、携帯電話などのSIMカードに電子認証・電子署名機能を保管することで、どの端末からでもオンラインサービスを利用できるようになった。

ラウル・前田(2017)にてeIDカードの利用経験が紹介されている。導入当時、人々はなぜeIDカードを持つ義務があるのか理解できず、冗談半分で、車の窓の霜を掻き落とすのに丁度いいカードだと言われていたという。しかし、国民の視点に立って年々利用可能なサービスを増やしたことで、国民がeIDカードのメリットの大きさを認識するようになり、eIDカードは今や生活に欠かせないものとなったと語られている。

2000年代前半に、インターネットおよび行政サービスの利用拡大に向け、全国700か所以上の公共施設(図書館、公民館など)に無料でインターネットが利用可能な公共端末を設置した。eIDカードがあれば誰でも利用可能であり、併設されたカードリーダーにeIDカードを差し込み本人確認を行う。利用者を把握できるため、不正な操作を抑制することができる。

日本の隣国である韓国は、世界有数のICT先進国として知られる。国連経済社会局(UNDESA)が発表した2020年世界電子政府ランキングでは、韓国は世界2位となっており、14位の日本に比べかなり上位に位置している(エストニアは3位)。韓国のICT政策で特徴的なのは、情報格差問題に国家レベルで積極的に対応している点で、急速なデジタル化の弊害で生じたデジタル・ディバイドの解消に向け様々な施策を講じている。

インターネットアクセス環境の保障のために、高齢者、障がい者、生活保護対象者などの情報疎外階層へ中古PCを無償で配布した。1997年~2010年6月までで公共機関などから中古PC約30万台を寄贈してもらい、情報疎外階層や海外の低開発国に約22万台を普及させている。

全国237か所に情報疎外階層のための教育施設を設置し、ICT機器、SNS、アプリケーションの利活用などのモバイル教育を実施している。そのために、モバイル教育専門の講師を300人養成し、疎外階層へのICT普及を図っている。

ICTスキルをもつ高齢者の中から「高齢者IT奉仕団」として20チームを組織し、一般の高齢者に向けた訪問教育を実施している。高齢者が講師となりICT教育を行うことで、受講者に寄り添った教育ができると期待されている。

以上を踏まえ、高齢者のICT利用率およびICTリテラシー向上のための政策提言を行う。

講習会等実施のお知らせやICT利用促進のための周知広報において、可能となることやメリットを強調した表現を用いて高齢者の意欲を喚起する。 スマートフォン講習会開催の周知広報を例示する。従来は、「LINEの使い方」「インターネットの使い方」といった操作方法が身につく点を高齢者にアピールし参加を促す事例が多かったが、メリット強調型ではLINEやカメラの機能はあくまで手段であるとし、手段を使いこなすことでどのような行為が可能となりメリットが得られるのかを強調する。具体的には以下のような表現である。

「LINEの使い方」 ⇒ 「いつでもどこでも文章で会話できる」「顔を見ながら通話できる」

「インターネットの使い方」 ⇒ 「知りたい情報がすぐに手に入る」「お店に直接行かずに買い物ができる」等

メリット強調型周知広報により、高齢者は自身がICTを利用している姿をよりイメージしやすくなり、講習会等参加やICT利用への関心を高められると期待できる。施策実施に際しては、政府がメリット強調表現のテンプレート等を盛り込んだガイドラインを各自治体、事業者向けに配布し、広報誌やチラシといった限られた紙面スペースの中でも効果的な周知広報ができるよう指導・改善していくことを求める。

高齢者にとって最も身近かつ信頼度の高いメディアであるテレビでの周知広報に力を入れ、CM・特集番組を増やす。特に、政府広報やNHKのような公的団体による発信は高い信頼性を担保できると考えられるため、主体となってCM・番組制作に携わることとする。

電気通信事業法第7条の改正に基づいたユニバーサルサービス料引き上げを実施し、通信事業者のICT基盤整備費の確保、および利用者の負担軽減を図る。 ユニバーサルサービス料とは、同条で定められた基礎的電気通信役務(加入電話、公衆電話、緊急通報)をユニバーサルサービスとして日本全国で提供するため、NTT東西に接続する電気通信事業者等が提供するサービスの利用者が主となり負担する料金のことである。利用者単位で見るとサービス料は極めて安価で、ここ数年、1電話番号あたり2~3円程度で推移している。

そこで、同条が規定する基礎的電気通信役務に携帯電話並びにインターネット固定回線(光回線)を追加する法改正をし、ユニバーサルサービス料を数円程度値上げする。この財源をもとに、地方部・過疎地域でのICT環境の整備や、高齢者へのICT利用支援活動を行う。月額数円程度の値上げであれば国民からの反発は少ないと予想され、またユニバーサルサービス料の使用用途はユニバーサルサービスの維持と定められているため、事業者のパフォーマンス的施策ではなく根本的なアプローチが期待できる。

また、今後本格実施されるデジタル活用支援推進事業に関して2点の提言を行う。

一方的に説明を行う講習会形式だけでなく、実際にICTに触れてみる「体験型」の講習プログラムを充実させる。

実証事業の報告によれば、各地で開催された講習会のプログラムのうち、スマートフォンを実際に操作する、キャッシュレス決済を体験する等の体験型プログラムが高齢者に好評であったという。こうした体験型プログラムを増やし、高齢者にICTの利便性や楽しさを知ってもらうことで、利用率およびリテラシーの向上が見込まれる。また、講習会に参加し「楽しい」と感じてくれた高齢者が、友人や地域コミュニティに紹介していくことでICT利用が波及し、さらなる活性化が期待できる。今後事業を進めていく際に、PDCAを定期的に回していき、高齢者のUXをより向上させる講習プログラム内容、環境整備を目指す。

事業の中核となるデジタル活用支援員の確保のため、若い世代が普段から慣れ親しんでいるインターネットメディアでの発信を増やす。

デジタル活用支援員の存在は、研究を始めるまで筆者も知らず、世間での知名度が低いと予想される。そこで、普段からICTを利用し、ICTリテラシーを有する人(主に若い世代)が目にする機会が多いと考えられるSNSやYouTubeのようなインターネットメディアを利用し、デジタル活用支援員の周知や募集を行う。現在のコロナ禍で、職を失うなど思ったように働けない人々にとっては就労支援となり得る側面があり、若い世代が支援員となり地方に派遣されることで地域活性化にもつながる。また若者だけでなく、ICTの利用に積極的なアクティブシニアに対しても支援員としての働きを期待したい。現役世代に比べて時間的余裕があるアクティブシニアの支援員を増やすことができれば、事業拡大に大きく影響する。さらに、従来の若い世代が講師となり高齢者に教える形式では、高齢者の心理を完全に理解して寄り添うのには限界があったが、高齢者が高齢者に教える形式を設けることで、より受講者のニーズを汲み取った講習が行えるのではないだろうか。

本研究では、高齢者のICT利用率・ICTリテラシー向上を目標に、高齢者のICTへの興味関心の喚起、広報の重視、支援事業の大筋部分の検討を中心とした政策提言を行った。財源の確保方法、具体的な支援プロジェクト内容、技術・製品開発支援などは依然として課題であり、今後の研究対象としたい。