テレワークの定着へ向けて

上沼ゼミ

社会科学部3年 高橋侑暉

出所:パソコン工房より

章立て

- はじめに

- 現状のテレワーク実施率

- 研究意義

- なぜテレワークが定着してこなかったか

-

1 はじめに

全世界に混乱をもたらした新型コロナウイルスによって、多くの社会問題が露わになった。感染拡大に伴う緊急事態宣言が日本全国に発令され、5月末に解除された。

予想された通り、解除されると外に出る人々の数が明らかに増え、電車の混雑度も徐々に普段の状態に戻っているのではないかと感じた。外出する人の数が増えたのは、個人の不要不急の事情によるのもあるが、緊急事態宣言によって自宅勤務(テレワーク )となっていた会社員の人々が再び会社に出勤し始めたというのも大きいのではないか。一旦はテレワークで緊急事態宣言を乗り切ろうとしたものの、コロナ禍以前と同じような出勤体制に戻した会社が多く存在するという事だ。

本稿筆者はそこに疑問を感じた。なぜテレワークを引き続き実施しようという方針に至らなかったのか。テレワークが緊急時の一次的な解決策になるのではなく、定着することを目指してこの研究を進めていきたい。

政府は、働き方改革の一環として、テレワークを推進しており、労働者のワーク・ライフ・バランスを実現し、多様で柔軟な働き方が選択できる社会を目指している。特に、就業継続が困難となる子育て期の女性、育児に参加する男性、介護を行っている者が仕事との両立を図れるような社会づくりが重要である。さらなる人口減少や高齢化が見込まれる上で、テレワークの定着によって、そのような社会を実現させなければならない。

テレワークという用語の定義は、日本テレワーク協会によると、「テレワークとは、情報通信技術(ICT = Information and Communication Technology)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことであり、テレワークは働く場所によって、自宅利用型テレワーク(在宅勤務)、モバイルワーク、施設利用型テレワーク(サテライトオフィス勤務など)の3つ分けられる。」。

2 現状(緊急事態宣言解除直後)のテレワーク実施率

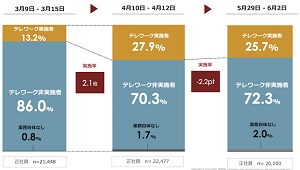

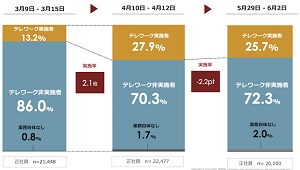

出所:パーソル総合研究所 「第三回・新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査」

出所:パーソル総合研究所 「第三回・新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査」

上の図はパーソル総合研究所によって3回に渡って行われた新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査の結果を表したものだ。調査期間は緊急事態宣言前・宣言後・解除後の3期間で、それぞれ対象者は正社員2万人程度である。

そもそも、緊急事態宣言中、政府は拡大防止のために「人と人との接触を8割減らす」ことを目標として会社・個人に連日訴えていた。それを考慮するとテレワーク実施者のパーセンテージは目標を達成するには程遠い。

結果としてコロナウイルスの拡大はある程度防げたという事実はあり、職種・仕事内容が原因でテレワークを実施することができない会社が多くあるなどの問題を考慮しても、政府の目標と釣り合うような働き方は出来ていなかった。テレワークの浸透度が不十分だと言える。

これを見ると、緊急事態宣言が発令された後の4月の調査ではテレワーク実施者のパーセンテージは3月の調査に比べて2倍近くになっている。一見すると緊急事態宣言中と解除された直後ではさほど差がないように思える。

しかし、詳細を見てみると別の事実が浮かび上がってくる。

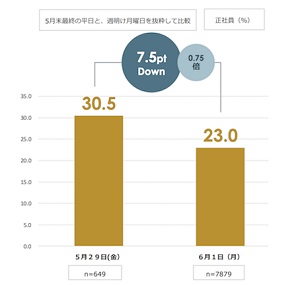

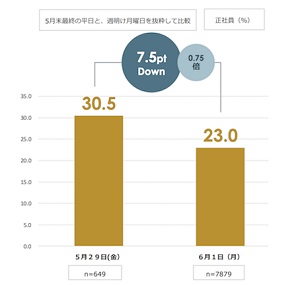

次の図はテレワーク実施率の回答の中から5月末最終の平日と6月に入っての最初の平日に回答されたものを抜粋したものである。6月1日に回答されたテレワーク実施率は5月29日に回答されたものよりも明らかに低くなっている。

これを単純な誤差と捉えるのには無理があり、多くの会社がテレワークを区切りがいい5月中でやめ、6月から通常の出勤体制に切り替えたと考えるのが妥当ではないか。また、これに基づくと緊急事態宣言解除後2〜3ヶ月後(すなわち2020年7月〜8月頃)に再び調査を行うと、さらに実施率が下がり、宣言前の3月に近づくパーセンテージになるのではないかと予測できる。

以上のことから緊急事態宣言によりテレワークを導入した会社でも、それを一時的な解決策としか捉えておらず、時が流れるとともに普段と同じように出勤するようになると仮定して研究を進める。

3 研究意義

テレワークを勤務体系として定着させることには働いている労働者側、その労働者を雇用している企業側の双方に大きなメリットがある。

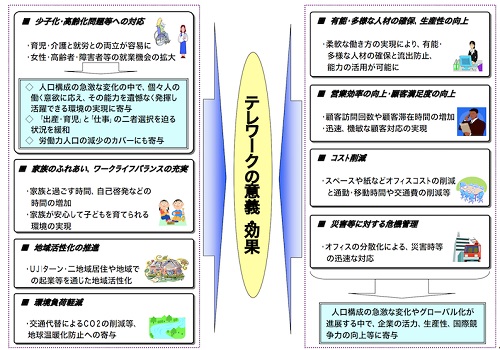

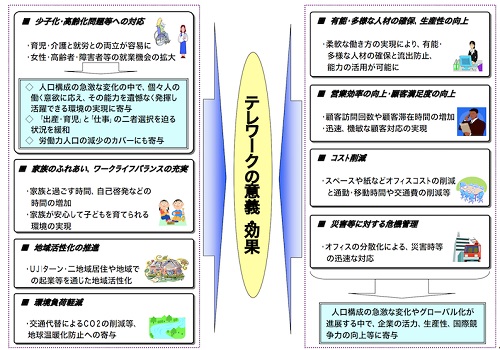

「テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議決定」が発表したテレワーク人口倍増アクションプランにはテレワークの意義・効果が記述されている。

高齢化が進み、労働力人口の減少が見込まれる中でテレワークのような柔軟な働き方は個人の置かれた状況に応じた働き方をすることができ、企業活力や社会経済活力の維持・向上が図れる。

出所:テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議決定「テレワーク人口倍増アクションプラン」

テレワークを導入する意義は育児・介護との両立、ワークライフバランスなどといった効果から、企業側のメリットとなるコストの削減、多様な人材の確保、作業の効率化まで多岐に渡る。

ここで注目したいのがテレワークによって地域活性化が図れるという点である。社会問題とされている大都市一極集中をも将来的には改善できる可能性がある。

テレワークを利用することで労働者が地方にいながら都市圏の企業に勤めることができる。労働力人口の確保の具体例としてU・J・Iターンが挙げられる。Uターンとは大学進学などで地方から都市に移住した人が再び故郷に戻ってくること、Jターンとは生まれ育った故郷でなくとも故郷に近い地方都市に移住すること、Iターン都市部から出身地と異なる地域に移住することである。

人の流れによって活性化を図るだけでなく、企業側の地方拠点の場合も考えられる。テレワークを前提とした業務内容ならば都市部にオフィスを構えなくとも土地の安い地方に構えられる。そして、完全にテレワークにできなければ、オフィスワークが必要な分の雇用は地方で賄うことで併用できる。

日本国内においてテレワークがこれほどまでに注目されるのは今回の新型コロナウイルスの件が初めてではなく、新型インフルエンザが流行した2009年〜2010年、2011年の東日本大震災の際に注目された。東日本大震災発生後、首都圏を中心にした公共交通機関の乱れ、停電によって事業が困難になった企業が多くあり、さらにはその後の社員の安全確保、節電対策と言った背景からテレワークが推進される流れとなった。

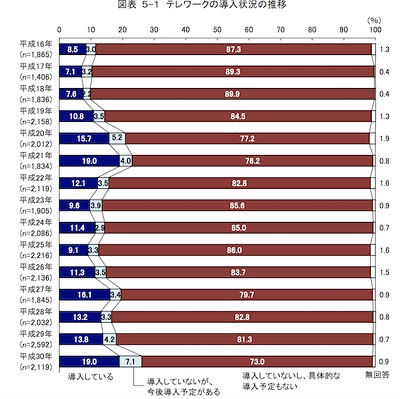

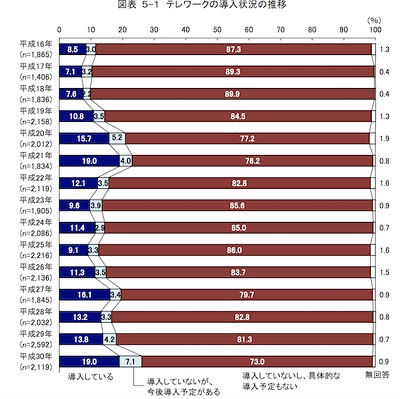

出所:総務省「平成30年通信利用動向調査報告書」

この表は総務省の調査におけるテレワーク実施企業の割合を年ごとに比較したものである。平成23年(2011年)の翌年、平成24年には前年と比べ2ポイント程上昇したものの、平成25年には割合が下がっており、東日本大震災で注目されたのにも関わらず、テレワークの導入が定着していない。

また、総務省の情報通信政策レビューの学術論文「通勤困難な状況下でのテレワーク実施を可能とする要因に関する一考察」からは、東日本大震災の前よりテレワークを実施していた企業では、交通網の混乱に際して、いち早く在宅勤務等に切り替えることができていた、という結果が導き出されている。

つまり、災害時に大規模に・一斉にテレワークを導入することは企業内で混乱を起こし、平時から備えとしての役割を含めつつ、あらかじめ導入しておくのがポイントである、と考えられている。

平時からテレワークを機能させておくというのは、テレワークをBCPとして重要視するということである。BCP(事業継続計画)とは、中小企業庁の「中小企業BCP策定運用指針」によれば「企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと」と定義されている。

BCPの観点から見れば、今回の新型コロナウイルスの件で用いられたように緊急時に一時的な解決策として計画性なく導入するのは好ましくない。本来、東日本大震災の後、BCPとしてテレワークを事前に導入しておく、という方針に多くの企業が切り替えるべきであった。しかし、実現できていなかった。

前述のテレワークによるメリットを享受するため、また、今後起こりうる災害(特に首都直下地震など)への対策として今回の世界的パンデミックをキッカケとして急速にテレワークを定着させることには大きな意義がある。

4 なぜテレワークが定着してこなかったか

これまでにテレワークが注目される出来事・経緯があったにもかかわらず、なぜ多くの企業が導入に踏みとどまっているのか。その原因のうちの一つが日本独自の雇用システムである。

欧米の雇用システムがジョブ型と呼ばれるのに対して、日本の雇用システムはメンバーシップ型と呼ばれる。ジョブ型の雇用形態は仕事と人を結びつける働き方のもとに成り立っており、昇格・昇進などはないが、契約を結ぶ時点で職務内容や給与などが明確に定められていて、そこに記載されていない内容に従う義務はない。一方、日本のメンバーシップ型の雇用形態は、よく言えばフレキシブル・柔軟で悪く言えば曖昧な契約を結ぶことで成り立っている。担当する仕事の範囲、勤務地、給与などは明確に定められていない。

この日本の雇用形態は、人事的観点から見ると非常に便利でメリットが多い。例えば会社のトップクラスの重役が定年で抜けた時、欧米ではヘッドハンティングなどで別会社からの引き抜きを行わなければいけないが、日本の会社では社員の底上げをして昇進させることで事足りる。しかし、テレワークの導入を考えると非常に相性が悪いと言わざるを得ない。

会社側がテレワークを推進しない、導入しないのにはテレワークによって発生する弊害があるためだ。職業によるものの、仕事を部署全体で共有するスタイルの会社が多く、部署内の社員の相互依存性が高い共同体のような存在である。テレワークによって業務を行い、社員がオフィスに集まらないと、仕事を共有するのが難しくなってしまう。

日本企業においては、直接向かい合ってのコミュニケーション、新卒社員の育成、仕事をこなす上での暗黙の了解が重要視されており、長年根付いているそれらの特徴はテレワーク業務によって実行するのは非常に難しく、テレワークによって生産効率性を上げるどころか、下がってしまうリスクがあるため、導入を検討しても議論の結果、結局本来のオフィス勤務が妥当であると判断される。

事前にテレワークによって発生する問題点を改善できるような方法での導入を考えておかないと、災害・感染症拡大時に無理矢理導入しても、社員の不満が溜まる一方であり、その反動で再度導入が検討されることは少ないのではないかと想像できる。

人事評価の面でも問題が発生する。本来、プロセスを含み総合的に評価しているものが、プロセスが見ずらく、最終的な成果の評価が主になってしまう。また、労働者の勤務時間の把握が困難で、近年特に問題視されている残業時間の増大につながってしまうのではないか、という恐れもある。

5 研究範囲

テレワークを導入するにあたって、それぞれの企業の規模、業種に応じたやり方がそれぞれ異なり、漠然的な研究とならないために、研究範囲を設ける。本研究では、地方公共団体(地方自治体)でのテレワークに焦点を合わせて、研究を進めていきたい。地方公共団体という国に属した組織が意欲的にテレワークを導入することで、その先行事例で発生した課題、成功事例を把握し、それらを民間企業に共有することによって、民間企業でのテレワークを推し進めることができる。

参考文献

Last Update:2020/7/20

©2019 TAKAHASHI Yuki. All rights reserved.