子どもの自由を実現する遊び場形成モデル

-プレーパークの活用による地域住民との共存-

早稲田大学社会科学部4年

政策科学研究 上沼ゼミⅢ

阿部虎太郎

「薬師台ぞうさん公園 | 町田市公園探訪」

出所:https://www.koentanbo.com/machida/yakushidaizosan/

章立て

- はじめに 研究動機

- 用語の解説・定義

- 本研究の狙い

- 問題の現状・背景

- 政策の焦点

- 既存の事例

- 提言

- おわりに

第1章 はじめに 研究動機

本稿筆者は幼少期から「外で遊ぶ」ということから様々な経験をした。現在振り返ると、当時の経験が現在の自分自身の基礎を形成し、外で遊んだことにより心身ともに健やかでいることができていると感じる。この経験から、「子どもは外で元気に遊んでほしい」という思いがある。

しかし数年前、当時使っていた公園が駐車場となり、遊ぶことが禁止された。また、公園や広場に設置してある立て看板に、「ボール使用禁止」、「大声禁止」などが記され、子どもの遊びを制限する動きが広がっている。またコロナ禍による影響も大きい。地域の人々とのつながりが希薄になり、声の届きやすい者の意思だけが尊重される世の中、抑圧された気持ちを抱える子どもも多いことだろう。世の中に子どもが楽しめるコンテンツが増えたことも確かだ。α世代と呼ばれることもある現在の子どもはデジタルネイティブであり、スマートフォンやタブレットでSNSを使用するなど世界中にある娯楽を身近に感じることができている。さらに効率化と利益の最大化を求めた現在の社会において、幼いうちから将来のための習い事にいくつも励む子どもが多い。しかしそれらの中には、親の意思により「やらされている」場合も多いようだ。

一番育ちの旺盛な幼少期における運動に費やす時間と場所が減少すると、子どもは心身の成長機会を逃すことになる。生活習慣病や肥満、視力低下、運動不足など様々な不調に陥る可能性が高くなる。もちろん外遊びだけが子どもにとって重要なことではないが、このような現状が自身の違和感を感じさせていることが研究動機である。

とはいえ遊び場を取り巻く課題は様々なものがあり、十分な環境を容易に整備できるわけではないだろう。そこでこの研究によっていかに「子どもの自由な遊び」を実現するかということを追求し、子どもたちが心身ともに健やかに育つことを願う。

第2章 用語の解説・定義

「子ども」

18歳未満の者(児童の権利に関する条約上の定義)、20歳未満の者(民法上の定義)など「子ども」を捉える範囲は広いが、本研究における「子ども」は乳幼児期より20歳未満の者とする。しかし13歳頃(中学生)以降は、部活動や学業等により「自由」な時間が減少する者が多いということを鑑み、本人の遊びに充てる時間が最もあると考えられ、また人間の生育において最も重要な時期でもある12歳頃(小学生)までを主な対象とする。

「外遊び」

まず、学校での体育の授業やスポーツの習い事といった、指導者から一様に教わりながら一様に決められたプログラムを行うもの、直接的にスキルアップを目的とするものは範囲外とする。次に、主に居住する地域の中での活動を対象とする。つまり、「月に1回程度、遠出をしてレジャー施設・大規模公園に行く」など普段の生活の中に身近でない事例は対象外とする。子どもが「自由」かつ「気軽」に遊べる環境の場合を本研究では想定する。

第3章 本研究の狙い

「子どもの外遊びはどうして必要なのか」

ここでは、子どもの外遊びによる効能を列挙し、「『子どもが自由に考え、遊ぶことができる場』を地域とともに形成する、当事者主体の地域社会を目指す」という本研究の狙いを説明する。

①体力・運動能力の向上

走る・飛ぶ・ボールを投げるといった動きを通して、神経機能の発達が促されてスムーズな身体の動かし方や力のコントロールを学ぶ。また体力の重要な要素である筋力や持久力が発達し、活動する力を向上させる。

②健康的な体の育成

生涯にわたる健康的で活動的な生活習慣の形成にも役立つ可能性が高くなる。そのため、幼児期だけでなく、成人後も生活習慣病になる危険性が小さくなる。さらに肥満や痩身の予防ともなり、バランスの良い丈夫な骨の形成が促進される。

③自主的・意欲的な心の育成

のびのびと外遊びを経験し、さまざまな挑戦や成功体験を重ねることで、結果的に能動的な行動や意欲的な習慣が身に付く。遊びが生まれる出発点は「おもしろい」「楽しそうだ」という気持ちである。そこから「やってみたい!」という心の動きに変化するときに遊びが始まる。自由だかこそリスクも伴うが、失敗と成功を好奇心を起点に自分自身で考えながら経験することが前向きな姿勢を持つこととなる。

④社会適応力の発達

外遊びで複数の友達と共に遊ぶことで、仲間のルールを守り、自我を抑制しコミュニケーションを取ることを覚え、協調・協働する社会性を身に付ける。また、リーダーになる子どもおり、グループ内での役割を意識した行動も取れるようになる。

⑤認知的能力の発達

運動を行うときは危険予測や状況判断など脳の多くの領域を使用する。近年、運動がが知的能力にもよい効果をもたらす可能性が示されている。さらに、さまざまな遊びの中で状況に合わせてルールを変えてみたり新しい遊びを考えてみたりと遊びの質的変化によって豊かな創造力も育まれる。

ここで挙げた効果だけに限らず、外遊びには子どもの発育・発達における身体的・社会的・知的・精神的・情緒的の5つの側面を、バランスよく総合的な人間力を育むことに貢献している。それは子どもたちの「生きる力」につながり、社会の未来に貢献する、自立した人間形成を助ける。

第4章 問題の現状・背景

・子どもの運動時間が減少

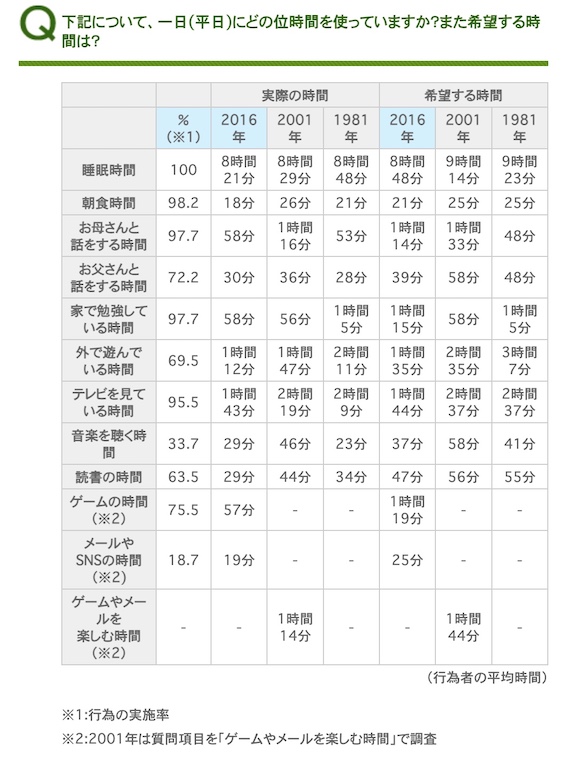

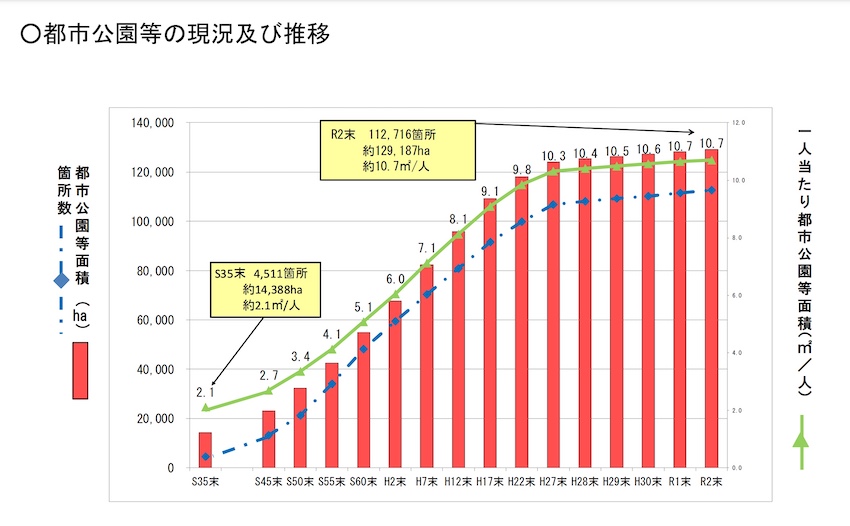

シチズン時計株式会社は全国の小学4?6年生400人を対象に、子どもたちが平日の一日に、さまざまな生活活動に使う「実際の時間」と「希望の時間」の平均を調査した(図1)。「実際の時間」では「外で遊んでいる時間」が35年前と比べて約半分(2時間11分→1時間12分)になっている。一方「希望の時間」を見ると、1時間35分と「実際の時間」よりも23分多くなっており、”外で遊ばない子ども”は増加している中で「もっと外で遊びたい」という思いは募らせていることがこの調査からわかる。

図1 シチズン時計株式会社 意識調査「『子どもの時間感覚』35年の推移」

出所:https://www.citizen.co.jp/research/time/20160610/01.html

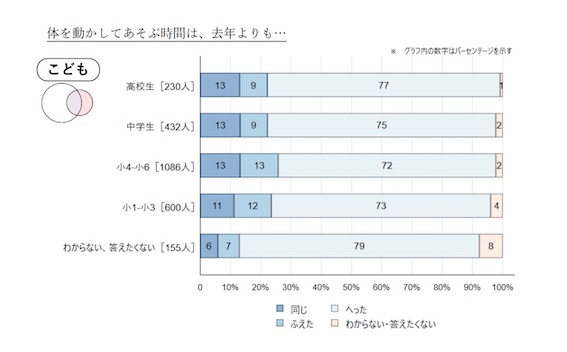

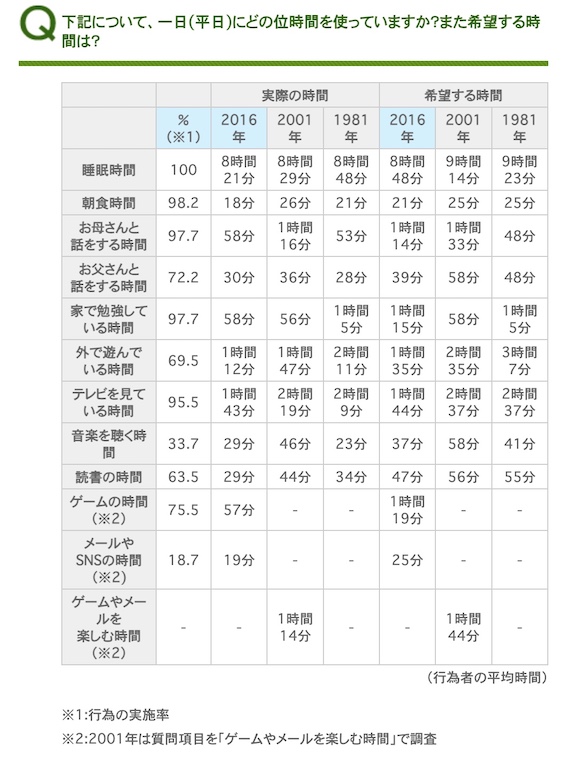

また、近年の新型コロナウイルス流行の影響も大きく、総務省の「コロナ×子どもアンケート」では小学生?高校生全ての年代の子どもにおいて去年よりも体を動かして遊ぶ時間が減ったと答えた割合が7割以上となっている(図2)。

図2 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター「第1回コロナ×子どもアンケート調査報告書」

出所:https://www.ncchd.go.jp/center/activity/covid19_kodomo/report/CxC1_finalrepo_20210306revised.pdf

しかし一方で、習い事をしている子どもの割合は小学生で30年前の39.1%から80.4%と倍以上に増加していること(学研教育総合研究所 2019)や、スクリーンタイムの状況も視聴時間が2時間以上の割合が増加するなど長時間化していること(スポーツ庁 2021)からも、子どもの時間の使い方は大きく変化してきていることがわかる。

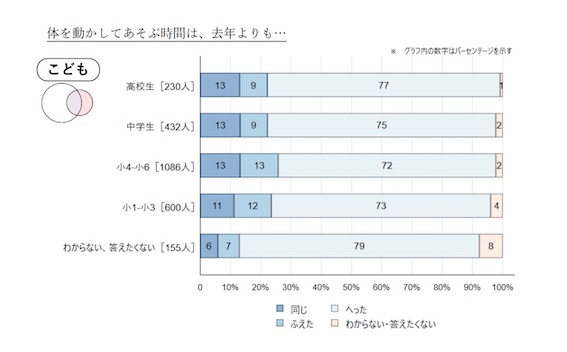

・公園の禁止事項増加

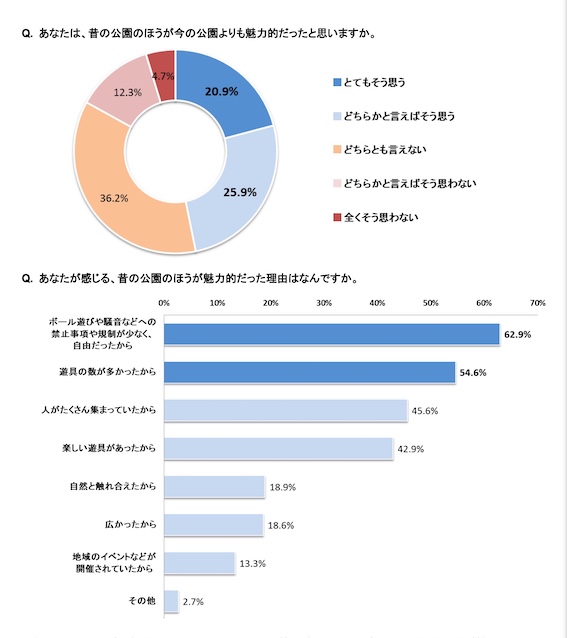

株式会社ボーネルンドが行った、3歳?12歳の子どもを長子に持つ、全国の母親・父親1600人を対象にした調査(図3)では、約半数(46.8%)の親は今の公園に対して、昔よりも「魅力がなくなった」と感じている。また、昔よりも「規制・禁止事項が増えた」(77.9%)、「遊具が減った」(67.0%)と感じる割合も高く、以前よりも公園の禁止事項が増加したと感じている人数は多いようだ。

図3 株式会社ボーネルンド「報道発表資料 昔と今の公園に関する意識調査」

出所:https://www.bornelund.co.jp/contents/uploads/sites/2/2017/04/d9d41f0cb72b4d470ee07db1f6a68c60.pdf

実際にすべての公園の禁止看板の変化を抽出して比較することは難しいが、今の公園が昔の公園よりも魅力的でない理由として最も多く挙げられた「ボール遊びや騒音などへの禁止事項や規制が少なく自由だったから」(62.9%)、次いで「遊具の数が多かったから」(54.6%)という結果も出ていることから、規制の増加で遊びの幅や自由度が狭くなったと言わざるを得ない。

原因は、他の利用者への配慮と近隣住民からのクレームが大きく影響していると考えられる。背景には都市公園法に基づく条例などで定められている「他の公園利用者の迷惑にならないように利用する」という点に触れるからではないか。確かに、乳幼児・幼児を遊ばせる保護者や高齢者にとって、野球やサッカーなどのボールを使った遊びはケガにつながる可能性もあるため場合によっては危険であることは事実である。また大声や騒音などによる近隣住民とのトラブルを避ける意味でも、ルールとしての禁止事項は厳重に設定せざるを得ない。2017年の同法改正では、高度成長期以降、経済成長や人口増加による都市公園の「量の整備を急ぐステージ」から、現在の人口減少(高齢化)社会の深刻化、都市構造の変化、市民の価値観の多様化などによる「多機能性を最大限引き出すステージ」に移行することを目的としている。それにより都市公園がより多様な人のため、多様な目的を持つものとして位置付けられ、「子どもが自由に遊ぶ場」としての役割は薄まっているのではないかと考えられる。

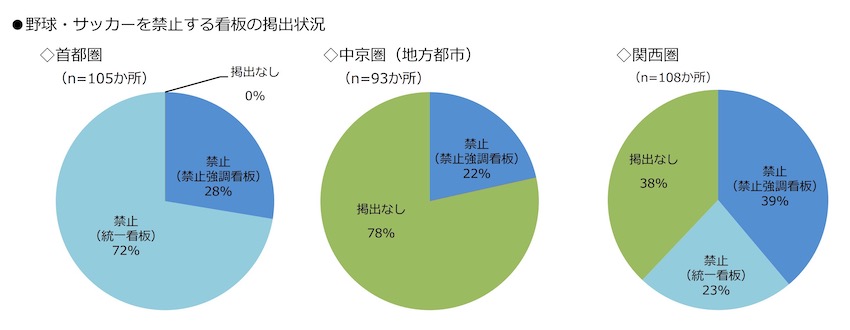

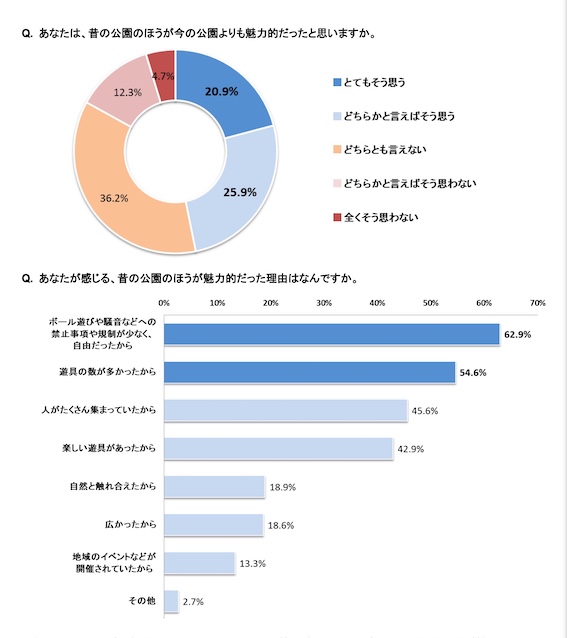

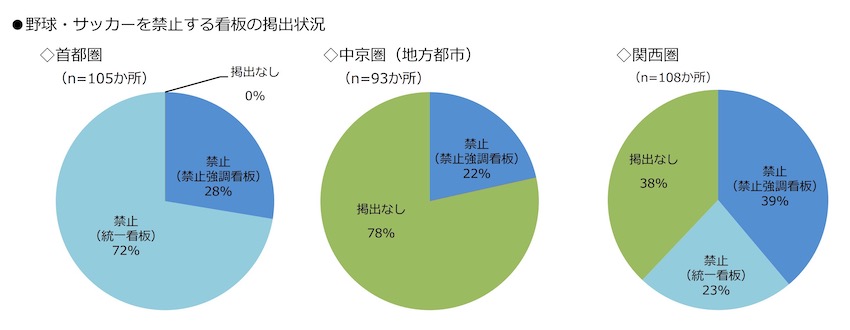

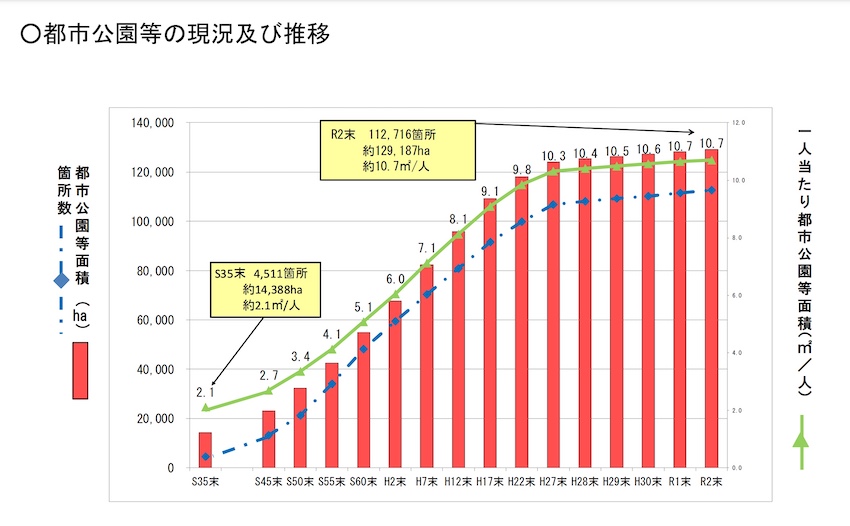

加えて、公園のチカラLABの調査では公園の禁止事項の種類と地域にも着目している。規制看板を、都市公園法を踏まえた利用マナーの遵守を喚起する、内容・仕様・デザインが統一された「統一マナー看板」、公園固有の立地やクレーム対応の状況に応じた項目が命令形など厳しい口調で示されている、個別公園ごと非統一の「禁止強調看板」と分類し程度を区切っている。図4は野球・サッカーの禁止告知の掲出状況の地域別グラフである。首都圏では100%禁止されているが、中京圏(地方都市)では78%の公園が禁止されていない。関西はその中間ともいえ、首都圏よりは規制が弱く中京圏(地方都市)よりは強いという結果である。また地方都市では自治会のみ、もしくは自治体と自治会の連盟で禁止強調看板が掲出されており、内容も子どもの遊びに一定の配慮が見られる形である。ここから考えられることは、地方都市は自治会など地域コミュニティが機能し、個別の事情に合わせたり責任や合意の取れる範囲で柔軟な禁止事項を定めることができるのではないかということである。逆に、首都圏や関西圏のような住民が多く地域コミュニティが発達比較的機能していない地域では自治体のみの表記がほとんどとなり、公園周辺住民からの苦情は相談できるコミュニティの不足により自治体への苦情対応のみとなってしまう。そして公園の禁止事項が画一的かつ厳重な規制となるのではないかと考えられる。図5にある通り、ここ60年で都市公園の箇所数、面積は増加し続けているのに対し先述した公園への魅力がなくなっていると感じる人が多いという事実からも、公園の禁止事項増加は原因の一つということができる。

図4 公園のチカラLAB「調査レポート 本当に子どもが遊べなくなっている?公園の禁止事項の問題とは」

出所:https://www.koen-chikara.jp/wp-content/uploads/2018/09/koenkinnsireport20180828.pdf

図5 国土交通省「都市公園データベース 都市公園等整備の現況」

出所:https://www.mlit.go.jp/crd/park/joho/database/t_kouen/pdf/01_R02.pdf

・少子化とコロナ禍による子ども同士の関わり減少

少子化が進み、子どもの数そのものが減少していることも背景にある。昭和23年度(小学校数25,237、小学校在学者数1077万4,652)から令和4年度(小学校数19,161、小学校在学者数615万1,305)にかけて大きく減少している。先述したような、学校外の活動などに勤しむ子どもが増え忙しく、遊びたくても自由な時間が取れないことにより、友達と時間が合わないことで仲間が作りにくいことにつながる。仲間が少ないので群れることがなくなり,自分たちで外遊びを考え出すことが難しくなり,テレビゲームなどの室内遊びをすることが多くなる。子どもが1人1台スマートフォンを持つことが当たり前の社会の中で、友達と実際に同じ空間にいなくてもSNSの普及などによってつながり合うことが可能になり、言い換えれば子どもの行動が個人化する傾向を見せている。それは近年のコロナ禍でより顕著に表れるようになった。子ども同士が直接顔を合わせる機会が次々と中止に追い込まれ、会いたくても会えないという状況となった。外遊びは仲間と共にあるものであるため、子ども同士の関わり合いの不足はそのまま外遊び機会の減少に直結する。

このように、子どもが運動不足になった原因・背景には、スポーツや外遊びに不可欠な要素である時間,空間,仲間の3つ「間」の減少が考えられる。

第5章 政策の焦点

○3つの間(時間、空間、仲間)の中でも「空間」に着目し、地域社会と共存しながら子どもの自由な遊び場を確保する。

自由に遊べる遊び場を失うことは子どもにとってネガティブであるが、都市公園法に基づくように多様な年齢層の人々が利用する場でもあるため安心安全を確保できる場でなければならないことも確かである。あくまでも「子どもが自由に遊べる場」を作るということに力点を置き、それに特化した遊び場の形を見出す。「場所:都市公園、運営:行政」という形だけに頼らない、さまざまな場所で地域社会と共にある遊び場を想定する。

○遊び場の「内容・ルール策定→運営→利用」までのプロセスでの子ども主体の意思決定参加機会の創出。

2019年、板橋区でこのような出来事があった。

小学6年生の男の子たちは廃校になった小学校のグラウンドで毎日、飽きもせずに暗くなるまでボールを蹴るのが、何よりの楽しみだった。しかしある日、公園に貼り出された白い紙には「ボールの使用はできなくなりました」とあった。児童相談所を建設する工事の影響で、グラウンドは白い壁で半分くらいのスペースに仕切られた。それで貴重な場であったグラウンドでボール遊びが禁止されたのだ。男の子たちはボランティアセンターの職員の方に文句を言っても「区に伝えるしかない」と困り顔、市役所に赴き「区長への手紙」という制度を使い思いの丈をびっしり書くも、1か月後返ってきたのは機械で書かれた「ボール遊びができる公園は15か所あります」「小学校の校庭を開放していますが、安全のため柔らかいサッカーボールでないと使えません」という、答えになっていないとも言えるものだった。仕方なく近くの公園でサッカーをするも、広さは以前の6分の1、フェンスにボールをぶつけないよう注意書きまである場所だった。自由とは程遠い環境である。そんな彼らの相談にのったボランティアセンターの職員の方のサポートを借り、区役所への「陳情」を書いたのである。みんなで話し合いを重ね書き上げた陳情書は、区議会の委員会で審査が行われ、一部が採択され残りは継続という結果を勝ち取った。

この出来事でわかることは、公園のルールは地域住民や登録団体などとの合意形成、調整など課題が多く、子どもの意見は簡単に行政に反映されないということである。公園のルールに限ったものではないが、公園のメイン利用者の層であり立派な社会の構成員でもある子どもの声が届きにくい現状を打破するべきではないだろうか。遊び場の内容・ルール策定から、運営、そして利用まで子どもが主体となって議論に参加できるプロセスを提案したい。

第6章 既存の事例

・千代田区の例

千代田区は、子どもの体力・運動能力が低下傾向にある中、保護者などから子どもの遊び場を確保してほしいという要望が高まっていたことをきっかけに、2012年、地域、学校、PTA関係者、青少年委員、スポーツ推進委員などによる検討会を設置した。「子どもの遊び場確保に関する検討会」では、理想の「遊び場」について全6回にわたる検討を行い、区・地域・事業者の協力のもと、外遊びを推進することに決定した。そして、基本的な理念を盛り込んだ「子どもの遊び場に関する基本条例」が制定され、2013年に施行された。

「子どもの遊び場に関する基本条例」条文

・・・千代田区は、区を構成する全ての人々が連携・協力し、将来を担う子どもたちが、外遊びを通して健やかにたくましく育つことのできる社会を築くため、この条例を制定する。

・・・(施策)第2条 区は、次の各号に掲げる施策を推進するよう努めるものとする。

・利用可能な区有地を活用して遊び場を確保すること。

・区立公園、児童遊園、広場等については、利用状況を勘案しながら運用方法を工夫する ことにより、子どもが可能な限り自由に遊べるよう配慮すること。

・遊び場として利用可能な場所を確保するため、区民等に協力を求めること。 なお、区民等から当該場所の提供を受けた場合は整備し、管理及び運営を行うこと。

・遊び場の管理及び運営を行う人材を確保し、育成すること。

・遊び場に関する意識啓発及び周知を行うこと。

・区内で自発的に遊び場を整備し、管理及び運営を行い、又は子どもに外遊びを教えてい る区民等を支援すること。

・前各号のほか、必要な措置を講じること。 (区民等の責務)

・・・

具体的には、「子どもの遊び場事業」(図6)と題し、千代田区内の公園、民有地、廃校となった学校の校庭などを活用し、現在8カ所で実施している。主に小学生以下の子どもたちが、ボール遊び等、好きな遊びを行うことができる場を提供している。ここで注目すべきことは、遊び場の管理および運営は区から委託を受けた一般社団法人D&A Networksが行なっていること、そして地域のボランティアサークルと連携し、大学生のプレーリーダーを配置し、遊具の貸し出しを行なっていることである。「子どもの遊び場推進会議」での条例に基づく施策によって、運営を自治体以外に任せたり、地域住民も参加する形にしたりと先進的な取り組みが見られる。またそれ以外にも、「アダプト制度」という、国や自治体が管理している道路や公園等の公共施設の一部を地域の方や企業、団体が引き受け、公共施設や花壇の管理、清掃等を通して、環境美化活動をする制度も積極的に運用している。今後は区内の東郷元帥記念公園における公園の美化を中心とした維持管理に地域住民が参加する展開など、周辺に住む人々にとって愛着のある公園づくりを目指している。また、地域の方々の交流が深まり、地域の活性化・イメージアップまで期待できる。結果、「子どもの遊び場事業」も利用者は年々増加している。(2016年3611人→2018年7700人)

図6 千代田区「子どもの遊び場の案内」

出所:https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/7315/asobibajigyo_3.pdf

・川崎市の事例

「川崎市子ども夢パーク」

“子どもの自由な発想で、遊び、学び、つくり続ける施設”を理念に作られた施設がある。敷地面積はおよそ10000㎡、子どもが安心してありのままの自分でいられる場として、「やりたい」と思ったことにチャレンジできるよう、できるだけ禁止事項をつくらず「自分の責任で自由に遊ぶ」ことを大事にしている。

夢パークエリア別紹介

・プレーパーク…水や泥で自由に遊べる、外のスペース

・スタジオ…バンドや楽器の練習に使える防音スタジオ

・ゆるり(優流里)…乳幼児親子さんの優先のお部屋

・全天候広場″たいよう″…雨の日もOK!屋根付きスポーツエリア

・交流スペース″ごろり″…ごろりと自由に過ごせるカーペット敷きのお部屋

・創作スペース…机とイスが置いてある、1階の屋根あり壁なしスペース

・屋上広場…日当たりのよい屋上スペース

・ログハウス…プレーパークエリアでちょっと休憩したい時はここへどうぞ

歴史

1984ー86年 市民・教職員・行政職員による教育市民討議

1986年 川崎市教育懇談会が川崎の教育のあり方を探る提言集「いきいきとじた川崎の教育をめざして」をまとめる(子どもたちによる自治を体験する「子どもふれあい村」構想提案

1989年 国連での「子どもの権利条約」が採択→地方自治体レベルで「子ども議会(1994)」「子ども会議(1995)」「川崎子ども人権集会(1996)」など子どもの意見表明や社会参加を保障する機運が熟してくる

1997年 「川崎子ども夢共和国事業」・・・「子どもの、子どもによる、子どものためのまちづくり」のための、話し合い・活動し・提案していく活動を5年間実施

1998年 人権尊重と平和、多文化共生を基底にすえた川崎の施策の中に、こうした子どもたちの積み重ねてきたものを、「子どもの権利」として保障し実効性のあるものにするため「川崎市子どもの権利に関する条例」の策定作業がスタート

2000年 「川崎市子どもの権利に関する条例」市民であるおとなと子どものパートナーシップで取り組み、約2年半近くかけて条例案をまとめ、日本で最初の子どもの権利に関する総合的な条例が川崎市議会において全会一致で可決成立、2001年より実施

2003年 「川崎市子ども夢パーク」オープン

この施設は、川崎市が子ども一人ひとりを尊重する、「子どもの権利」への思いをいち早く形にしたものとして注目すべきである。作られるまでには、構想段階から運営準備会において子どもと大人が一緒になって夢パークの運営を考え、幾度となく会議を積み重ねてきている。また直接的な公園に関することだけでなく、市政・まちづくりでは「子ども会議」をつくり、公募の子どもによる運営や市への提言等を行っている。そして学校では、子ども・保護者・教職者・地域住民の四者で構成される「学校教育推進会議」を設置して、子どもの声を学校づくりに反映させようとしている。子ども施設では、建設の段階から子どもの意見を聴くことや運営協議会等の設置により子どもの声を運営に活かしている。

このように多様な形態での子どもの意見表明・参加の仕組みをつくる環境は未だ全国的に少なく、子どもの参加を支援する体制は自治体として参考にすべき例である。

第7章 提言

『プレーパークの普及を中心とし、まち・地域全体が関わり合う仕組みづくり』

まずは、プレーパーク(冒険遊び場)の普及と活用を中心に据えることを提案する。川崎市子ども夢パークのように、「自分の責任で自由に遊ぶ」ということに大きな意義があると考える。プレーパークの始まりは北欧で、「子と゛もは整備された公園よりも、廃材置き場のようなところて゛楽しく遊んて゛いる」という、ひとりの造園家の発見か゛きっかけだった。戦前・戦後の日本では、街路や路地、道路に加えて空き地や原っぱといった住宅街にある場だけでなく、山、河原、川や池などの自然的な場所や、神社・寺、屋敷跡・城跡など子どもの遊び空間は多様で各地に分散していた。しかし社会や人が変化し、当時のような子どもの遊び環境を現代にも当てはめて考えることは本研究において不可能かつ不適切である。だからこそ、心身ともに発達する重要な活動である子どもの外遊びというものをいかに現代に即した形にするのかということを考えるべきではないか。川崎市子ども夢パークは、子どもの「自由な発想」を大切に、多様なことにチャレンジできる環境を整えた場となっている。子どもの自由な外遊び機会の確保には、そのようなプレーパークをより全国に普及していく必要性があるのではないだろうか。

具体的な懸念点には、「子どもの安全を守る」ということが挙げられる。子と゛もは遊ひ゛を通して新しい体験や「リスク」に挑戦する欲求を持っている。もし子と゛もか゛「リスク」に触れる機会か゛与えられなけれは゛、危険回避を学ふ゛機会は否定されてしまいます。一方で大人は重大事故が心配で、子どもを守って防がなければならないということがある。子どもを遊ばせる保護者も、安全な環境でなければ遊ばせることができない。そのため、なんでもかんでも「危険」と排除するのではなく、「リスク」にチャレンジする環境は残しつつも、重大事故の原因を除去することにある。そこで、プレーパークにおけるプレーリーダーの活用を充実させることだ。大人であるプレーリーダーがいることで、100%安全と言い切ることはできないものの、様々な危険因子から子どもを守ることができる。さらにプレーリーダーの役割はそれだけでなく、子どもと遊んだり、勉強を教えたりと多様である。特に、地域や子どもに貢献したいという意欲のある高校生や大学生なども多いのではないかと考えられ、そういった学生をプレーリーダーに据えることは、年齢も比較的近いため子どもと学生双方にとって良いのではないか。プレーパークにおいて、同じ地域に暮らす子どもと大人が関わり合う機会を創出し、安全を守るだけでなく地域の活性化につながる期待がある。しかし想定されうる課題として、プレーリーダーの人材確保がある。しっかりとした知識や経験を持つ人材でなければ不安である可能性もあり、研究の余地がある。

次に、公園づくり、運営のために地域の人々が自由に語り合える場を作るべきである。特に重要なことは、実際に利用する主体である子どもたちもその場に出席・発言し、生の声を取り入れていくことにある。そしてただ子どもの声を取り入れるのではなく、意見を聞き合い話し合うということがより納得した状態で子どもが利用することにつながり、公園を身近に感じるだろう。地域によって特性が異なり、ある地域の遊び場の形が他の地域の遊び場の形にも当てはまるとは限らないため、そういった意味でも大人と子どもが一体となって世代を超えた話し合いの場を設けることは非常に重要なことの一つである。

第8章 おわりに

本研究を通して、数十年にわたる日本社会の変化によって、子どもの遊び環境は変容していることが確認できた。しかし、それは一見ネガティブなものとして捉えられるかもしれないが、変化は当たり前でポジティブに捉えることも大いにできるのではないかと個人的には考えている。昔と今、どちらが良かったのかという論点ではなく、その変化の中で子どものために大人は何ができるのかということを十分に考えることが必要である。今の子どもたちが将来の日本を支えていく大人であり、今の大人があれもダメ、これもダメと危険から遠ざけすぎるのは本当にいいのだろうか。自分のやりたいこと、自分で決めたことを考えながらやり通す大人に育てるために、今後子どもたちが安心してチャレンジできる場が増えていくことを願って、本研究の締めとする。

参考文献

- 町田市公園探訪「薬師台ぞうさん公園」

https://www.koentanbo.com/machida/yakushidaizosan/,(最終アクセス日:2021/08/04)

- UNICEF「子どもの権利条約」

https://www.unicef.org/tokyo/crc,(最終アクセス日:2023/01/29)

- 文部科学省「幼児期運動指針ガイドブック 第2章 幼児期における身体活動の課題と運動の意義」

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2012/05/11/1319748_5_1.pdf,(最終アクセス日:2023/01/29)

- 外あそび推進の会「もっと知ろう、外あそび!外あそびの効能」

https://kodomo-sotoasobi.com/kankyo/kono.html#kono03,(最終アクセス日:2023/01/29)

- シチズン時計株式会社「意識調査『子どもの時間感覚』35年の推移」

https://www.citizen.co.jp/research/time/20160610/01.html,(最終アクセス日:2023/01/29)

- 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター「第1回コロナ×子どもアンケート調査報告書」

https://www.ncchd.go.jp/center/activity/covid19_kodomo/report/CxC1_finalrepo_20210306revised.pdf,(最終アクセス日:2023/01/29)

- 学研教育総合研究所「小学生白書Web版「小学生の日常生活・学習に関する調査」7.習い事について」

https://www.gakken.co.jp/kyouikusouken/whitepaper/201908/chapter7/01.html,(最終アクセス日:2023/01/29)

- スポーツ庁「令和3年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果 調査結果の概要」

https://www.mext.go.jp/sports/content/20211222-spt_sseisaku02-000019583_111.pdf,(最終アクセス日:2023/01/29)

- 株式会社ボーネルンド「報道発表資料 昔と今の公園に関する意識調査」

https://www.bornelund.co.jp/contents/uploads/sites/2/2017/04/d9d41f0cb72b4d470ee07db1f6a68c60.pdf,(最終アクセス日:2023/01/29)

- 公園のチカラLAB「調査レポート 本当に子どもが遊べなくなっている?公園の禁止事項の問題とは」

https://www.koen-chikara.jp/wp-content/uploads/2018/09/koenkinnsireport20180828.pdf,(最終アクセス日:2023/01/29)

- 国土交通省「都市公園法改正のポイント」

https://www.mlit.go.jp/common/001248733.pdf,(最終アクセス日:2023/01/29)

- 国土交通省「都市公園データベース 都市公園等整備の現況」

https://www.mlit.go.jp/crd/park/joho/database/t_kouen/pdf/01_R02.pdf,(最終アクセス日:2023/01/29)

- 文部科学省「子どもの体力向上のための総合的な方策について(答申)」

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/021001a.htm,(最終アクセス日:2023/01/29)

- 政府統計の総合窓口e-Stat「学校基本調査 年次統計「学校数」「在学者数」」

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tclass=000001015843,(最終アクセス日:2023/01/29)

- NHK政治マガジン「特集記事 僕らが”ちんじょう”したわけ」

https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/28119.html,(最終アクセス日:2023/01/29)

- 外あそび推進の会「外遊び推奨の先進的な取り組み」

https://kodomo-sotoasobi.com/kankyo/torikumi.html,(最終アクセス日:2023/01/29)

- 千代田区「子どもの遊び場に関する基本条例」

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/kaigi/asobiba.html,(最終アクセス日:2023/01/29)

- 千代田区「資料4 報告事項 アダプト制度の概要」

https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/27460/9shiryo-4.pdf,(最終アクセス日:2023/01/29)

- 千代田区「子どもの遊び場の案内」

https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/7315/asobibajigyo_3.pdf,(最終アクセス日:2023/01/29)

- 川崎市子ども夢パークウェブサイト「こんな遊びができます」

https://www.yumepark.net/112_play/index.html,(最終アクセス日:2023/01/29)

- 川崎市子ども夢パークウェブサイト「子どもの権利条例」

https://www.yumepark.net/122_right/index.html,(最終アクセス日:2023/01/29)

- 川崎市子ども夢パークウェブサイト「子ども夢パーク年表」

https://www.yumepark.net/140_history/history_page2.pdf,(最終アクセス日:2023/01/29)

- 喜多,明人、荒牧,重人、森田,明美、内田,塔子、半田,勝久(2013)『子どもにやさしいまちづくり[第2集]』日本評論社

- 笹川スポーツ財団・武長理栄「新型コロナウイルス禍でみえてくる現代子どもの遊びの環境」

https://www.ssf.or.jp/thinktank/sports_life/column/20200729.html,(最終アクセス日:2023/01/29)

- 港区児童遊園等のあり方検討委員会「子どものあそび場づくり 20の提言」

https://www.city.minato.tokyo.jp/kouenkeikaku/kankyo-machi/toshikekaku/kekaku/documents/teigensyosmallsize.pdf,(最終アクセス日:2023/01/29)

Last Update:2023/01/30

©2020 Kotaro Abe. All rights reserved.