ICTを活用した遠隔教育実現のための課題解決

-アフターコロナでの遠隔教育-

早稲田大学社会科学部3年

上沼ゼミⅡ 家吉理空

「日本のICT化」

出所:株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト「日本の産業を支えるIT・ICT・IoTの違いとは」より

章立て

- はじめに

- ICT教育とは

- 遠隔教育とは

- 日本の遠隔教育の実態・取り組み

- コロナかにおける遠隔教育の事例

- GIGAスクール構想

- ICT支援員

- 今後の方針

1.はじめに

近年、自然災害の発生や感染症の流行により、「場所にとらわれない教育形態」の需要が高まりつつある。

本稿筆者は、2016年の4月に起こった熊本地震及び新型コロナウイルスの流行により、通常通り学校に通って教育を受けることができない状況を多く経験してきた。このような状況は予測することができず、熊本地震のときに関しては約2か月間授業を受けることができなかった。これによって、授業の進度が大幅に遅れ、その影響は3年次まで及んだ。

このように、災害などの予期せぬ事態によって特定の児童生徒が教育を受けることができない時期が生まれるということは、教育の平等や公平性の観点から問題であると考える。

そこで、コロナ禍において多くの大学で実施されたオンライン教育をはじめとする、遠隔教育のシステムを構築し、そのシステムを小中高においても導入できるようにすることで、教育の平等性や公平性の問題が解決できるのではないかと考えた。

このように、自身の熊本地震及び新型コロナウイルス感染症の流行の経験から、ICTを用いた遠隔教育に関して問題意識を持ち、このテーマを研究することにした。

2.ICT教育とは

本章では、3つの節でICT教育とはどのような教育なのか、現在どのように導入されているのかについて論述する。

2-1.ICT教育

ICTとは、Information and Communication Technology、すなわち「情報通信技術」という意味である。「ICT 教育」とは、その名前の通り情報通信技術を使った教育のことである。具体的には、パソコン、デジタル教科書、電子黒板などICT教育の内容は多岐にわたる。(出典:デジタル・ナレッジ)

2-2.すでに導入されているICT教育

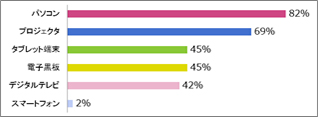

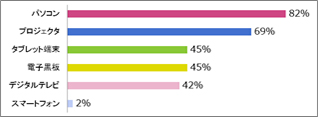

図は、教育現場に主に導入されているICT機器である。eラーニング戦略研究所が2015年に実施した「小中高におけるICTに関する意識調査報告書」であり、調査対象は、学校にICTを導入している全国の小中高の教員である。

図1「導入しているICT(ハードウェア)」

出所:デジタル・ナレッジ

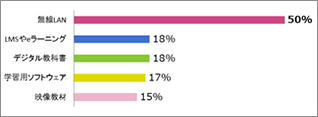

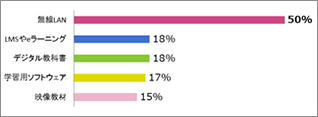

図2「導入しているIC(ソフトウェア)」

出所:デジタル・ナレッジ

ICT教育を活用している学校では、パソコンやプロジェクタなどを多くの学校で利用いているということがわかる。一方で、導入されているハードウェアの割に、デジタル教科者やその他のソフトウェアの導入の割合は少ないということがわかる。ICT教育が推し進められている中ハード面の対策に集中してしまい、それらを活かすソフトウェアや無線LANをはじめとしたインフラが整っていないということが読み取れる。ICTを活用した教育は、導入されつつあるがまだ完全とは言えない。

2-3.ICT教育の特徴

ICTの主な特徴として、以下のようなものが挙げられる。

- 分かりやすい授業

- 学習の効率化

- 校務の効率化

- 個別学習・共同学習

- 情報活用能力

映像や音声などの情報を感覚的に取得することができる点や、わからないことを即座にインターネットを用いて調べることができるなど、授業が飛躍的にわかりやすくなる。ICT化による学習の効率化は、時間の短縮によってより充実した授業を構成することができ、一斉授業ではできない一人一人のレベルにあった問題の出題や特別支援が必要な生徒へのサポートも可能である。

また、デジタルナレッジによると、近年、教員の公務における多忙化が問題視されていることから、教員1人1台のコンピュータ整備による校務の効率化によって、教員の負担軽減も図られている。他にも、ICT機器を使用することで、必要な情報を取捨選択しするため、現代の情報社会に対応するための、情報活用能力を養うことができる。(参考:デジタル・ナレッジ「ICT教育とは」)

3.遠隔教育とは

遠隔教育とは、遠隔教育システム(離れた場所同士で映像や音声などのやり取りを行うためのシステム)を利用して、接続先とリアルタイムにつないで行う、教育活動全般 のことである。

また、課外活動や放課後など授業以外でつなぐ活動も含まれる。(文部科学省「遠隔教育システム活用ガイドブック 第1版」を参考)

ICTの、距離にかかわりなく情報を送受信できるという強みを生かした遠隔教育は、学習の幅を広げることが可能である。

遠隔教育の分類

遠隔教育は、文部科学省「遠隔教育システム活用ガイドブック」によれば、主に次の3種類に分類される。

- 多様な人々のつながりを実現する遠隔教育

他の学校とつないで合同授業を行うことで、協働して学習に取り組んだり、多様な意見や考えに触れたりする機会の充実を図る。

- 教科等の学びを深める遠隔教育

遠方にいる講師等が参加して授業を支援することで、自校だけでは実施しにくい専門性の高い教育を行う。

- 個々の児童生徒の状況に応じた遠隔教育

特別な配慮を必要とする児童生徒や、特別な才能をもつ児童生徒に対して、遠方にいる教員等が支援することで、それぞれの状況に合わせたきめ細かい支援を行う。

4.日本の遠隔教育の実態・取り組み

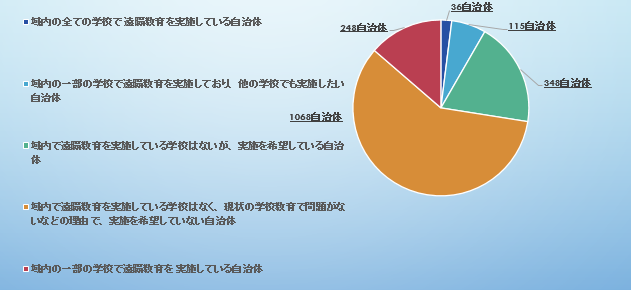

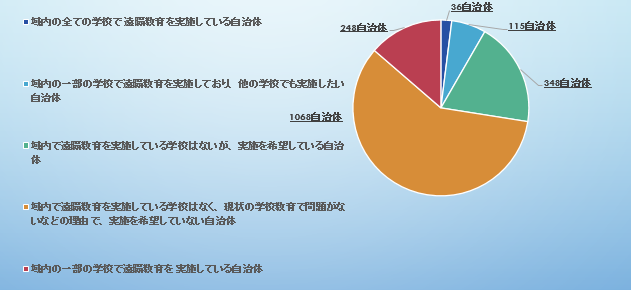

ここでは、現在の日本の遠隔教育の実態・取り組みについて見ていく。図3は、各自治体を対象として行われた、遠隔教育の実施状況に関する調査の結果である。

図3「遠隔教育の推進について」をもとに作成

出所:総務省

この調査の結果から、現状では地域内すべての学校で遠隔教育を実施できている自治体は36自治体と少ない。また、遠隔教育を実施したいが、実施できていない自治体は463自治体あり遠隔教育導入のやり方についても問題が多くあるのではないかと考察する。

具体的には、この調査では、「遠隔教育に関するノウハウがなくどのように実施したらよいかわからない」という意見や、「コストの面で断念している」という問題点が挙げられた。このことから、遠隔教育システムを導入するにあたって、「遠隔教育を行うことのできる教員の養成」と「ICT機器導入の費用」が課題としてあげられると言える。

問題1:遠隔教育導入のノウハウがない

遠隔教育導入のノウハウがないことに関しては、次のような対策が行われている。

まず、「教職課程における教師のICT活用指導力の充実」である。この施策は、教員養成課程に対して、「各教科の指導法」の中に情報機器及び教材の活用の項目を追加したものである。教員養成すなはち、教員免許を取得する段階からICT機器を活用する指導法を習得することは遠隔教育の導入に向けて効果的であるといえる。

次に、「教員向けの研修資料の活用」である。学校・教育委員会の具体的な取り組みとなるような動画コンテンツを作成し、教員が視聴することでICT活用指導力を充実させるというものである。

今後、文部科学省において、各教科の指導に関する動画を順次作成していく予定である。

(出典:教職課程における教師の ICT 活用指導力充実に向けた取組について)

問題2:コスト面で断念している

教育のICT化には、周辺機器導入のためのコストがかかる。このコスト面での問題に関して、「教育のICT化に向けた環境整備5か年計画(2018~2022)」がなされた。学習用端末、インターネット環境整備、ICT支援量の導入のために、2018年から2022年までに単年度1805億円の地方財政措置を講じるとしている。

5.コロナ禍における遠隔教育の事例

ここでは、コロナ禍における遠隔教育の事例について、熊本県熊本市の事例を扱う。

熊本県熊本市では、コロナ禍で市内の136の小中高においてオンライン授業を実施した。ほかの自治体よりも大きな規模で迅速に対応ができた。

なぜ実施できたのか。

まず、新型コロナウイルスが日本で流行しはじめ、全国的な感染拡大が懸念されていた2020年2月ごろ、熊本県熊本市は休校前に「Zoom」を使った遠隔授業の実証実験を行った。オンライン授業を想定した実証実験を行うことで、児童生徒共にスムーズに休校中の授業を展開することができたのではないかと考える。

次に、家庭にインターネットの環境がない児童生徒に対して、セルラーモデルのiPadを貸出したことも成功の要因である。セルラーモデルというのは、家庭にWi-Fiが整備されていない状態でもインターネットに接続することができるモデルである。これにより、すべての児童生徒が平等にオンライン授業を受けることができた。

成功の要因は、以下の5つである。

- オンライン授業の実証実験

- 「スモールステップ」を意識した実践

- 授業モデルやツールの使用方法のコンテンツ作成

- 対面での集合研修の開催

- ICT支援員のバックアップ

このように、遠隔教育授業の課題である、「ノウハウ」、「コスト」の問題を、実証実験や一部生徒への機器の貸し出しによって対策し、コロナ禍の休校期間の授業を行うことができた。まだ、市町村レベルの小さな規模の事例であるが、この事例をきっかけに規模を大きくしていくことが望まれる。

6.GIGAスクール構想

GIGAスクール構想とは、義務教育を受ける児童生徒のために、1人1台の学習者用PC とネットワーク環境などを整備する5年間の計画のことである。GIGAスクール構想には子供たち一人一人にあわせた教育の実現と、教員の業務を支援する「統合系公務支援システム」の導入で、働き方改革につなげる狙いもある。

事業概要

- 児童生徒1人1台端末の整備

-国公私立の小・中・特支の児童生徒が使用するPC端末を整備

- 校内通信ネットワークの整備

-希望するすべての小・中・特支・高等学校等における校内LANを整備に加えて小・中・特支等に電源キャビネットを整備

出所:文部科学省「GIGAスクール構想の実現」

7.ICT支援員

ICT支援員とは、学校における教員のICTの活用をサポートすることにより、ICTを活用した授業等を教員がスムーズに行うための支援を行う役割を持っている。

ICT支援員の具体的な業務

- 機器・ソフトウェアの設定や操作、説明

- 機器等の簡単なメンテナンス

- 機器・ソフトウェアや教材等の紹介と活用の助言

- 情報モラルに関する教材や事例等の紹介と活用の助言

- デジタル教材作成等の支援

ICT支援員の効果

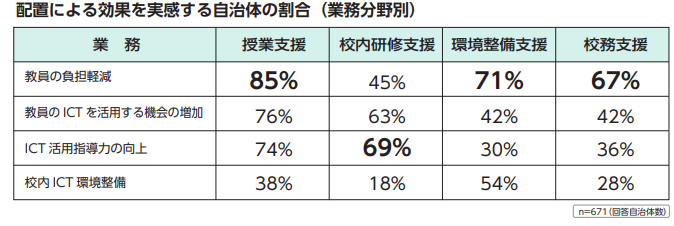

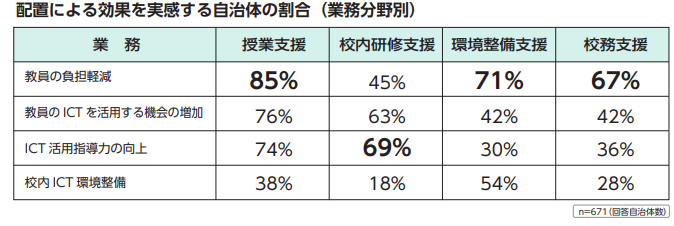

以下は、ICT支援員による効果を実感する自治体(n=671)の割合を示したものである。

図4 「配置による効果を実感する自治体の割合」

出所:文部科学省

8.今後の方針

- 遠隔教育の事例の深堀り

- 遠隔教育導入の慎重派と推進派の意見に関してまとめる。加えて、現場で働く、教員の視点も参考にしたい

- コロナ禍で活躍したオンライン教育のシステムは、コロナ終息後どのように扱われていくのか考察したい。

参考文献

- 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト「日本の産業を支えるIT・ICT・IoTの違いとは」https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/column/iot/ict-iot.html(最終アクセス日:2021/01/28)

- デジタル・ナレッジ「ICT教育とは」https://www.digital-knowledge.co.jp/about/esi/icte/(最終アクセス日:2021/01/30)

- 文部科学省「遠隔教育システム活用ガイドブック」https://www.mext.go.jp/content/1404424_1_1.pdf(最終アクセス日:2021/08/08)

- 総務省「遠隔教育の推進について」https://www.soumu.go.jp/main_content/000638150.pdf(最終アクセス日:2021/08/08)

- 文部科学省「教職課程における教師の ICT 活用指導力充実に向けた取組について 」https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/20201014-mxt_kyoikujinzai01-000010456-5.pdf(最終アクセス日:2021/08/07)

- 佐藤明彦(2020)『教育委員会が本気を出したらすごかった』株式会社時事通信出版局

- 文部科学省「GIGAスクール構想の実現」

https://www.mext.go.jp/content/20200219-mxt_jogai02-000003278_403.pdf(最終アクセス日:2022/01/31)

- 文部科学省「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/052/siryo/__icsFiles/afieldfile/2016/01/05/1365651_07.pdf(最終アクセス2022/01/31)

- 文部科学省「ICT支援員の配置促進に関する調査研究 ICT支援員の配置状況と支援事例等」Career-cloud.asia/23/form/entryb/index/2026a961fd31c094767b225275894f33(最終アクセス日:2022/01/31)

Last Update:2022/08/02

©2020 RIKUU IEYOSHI. All rights reserved.