僼傽僢僔儑儞嬈奅偺抧媴娐嫬栤戣偵懳偡傞壽戣

亅僒僗僥傿僫僽儖僼傽僢僔儑儞偲偟偰偺屆拝偵傛傞夝寛嶔亅

憗堫揷戝妛幮夛壢妛晹係擭

忋徖僛儈嘨丂彫媨嶳楡

乽儂僐儕傑傒傟偺暈偺僀儔僗僩乿偄傜偡偲傗

弌強丗乽偄傜偡偲傗乿傛傝

復棫偰

- 偼偠傔偵

- 僼傽僢僔儑儞嬈奅偑書偊傞娐嫬偵懳偡傞壽戣 丂丂丂丂丂

- 夝寛嶔偲偟偰偺僒僗僥傿僫僽儖僼傽僢僔儑儞偲偟偰偺屆拝偺妶梡

- 尰嵼擔杮偱峴傢傟偰偄傞慇堐儕僒僀僋儖偵娭偡傞庢傝慻傒

- 慇堐儕僒僀僋儖偵娭偡傞挷嵏偲壽戣偺摿掕

- 擔杮偵偍偗傞屆拝夞廂偐傜慇堐儕僒僀僋儖傑偱偺棳傟

- 屆拝夞廂偵偍偗傞壽戣偺摿掕

- 屆拝夞廂偺壽戣夝寛偺偨傔偺惌嶔採埬

1丏偼偠傔偵

丂尰嵼丄悽奅丄僼傽僢僔儑儞嬈奅偼乽悽奅偱2斣栚偺娐嫬墭愼嶻嬈乿偲尵傢傟偰偄傞丅嬶懱揑側塭嬁偲偟偰丄恖娫偑弌偡擇巁壔扽慺偺栺侾侽亾傪傕愯傔偰偄偨傝丄僼傽僗僩僼傽僔儑儞偺棳峴側偳偵傛偭偰丄擔杮偱侾擭娫偱栺10倲丄栺侾侽壄拝埲忋傕偺堖椏昳偑攑婞偝傟偰偄傞丅 偙偺傛偆側斶嶴側忬嫷偑擭乆埆壔偟偰偟傑偭偰偄傞偺偱偁傞丅

丂偙偺尰忬傪庴偗偰丄尰嵼拲栚傪廤傔偰偄傞偺偑乽僒僗僥傿僫僽儖僼傽僢僔儑儞乿偲偄偆傕偺偱偁傞丅偦偟偰丄巹偼帺恎偺屆拝壆塣塩偺宱尡傪傕偲偵僒僗僥傿僫僽儖僼傽僢僔儑儞偲偟偰偺屆拝偺擇師棳捠丄慇堐儕僒僀僋儖偵拲栚偡傞丅僼傽僢僔儑儞嬈奅偺書偊傞娐嫬栤戣偵懳偡傞壽戣偺夝寛傪惌嶔採埬偵傛偭偰恾偭偰偄偔丅

2丏僼傽僢僔儑儞嬈奅偑書偊傞娐嫬偵懳偡傞壽戣

丂尰嵼丄悽奅丄僼傽僢僔儑儞嬈奅偼乽悽奅偱2斣栚偺娐嫬墭愼嶻嬈乿偲尵傢傟偰偄傞丅嬶懱揑側塭嬁偲偟偰丄恖娫偑弌偡擇巁壔扽慺偺栺侾侽亾傪傕愯傔偰偄偨傝丄僼傽僗僩僼傽僔儑儞偺棳峴側偳偵傛偭偰丄擔杮偱侾擭娫偱栺10倲丄栺侾侽壄拝埲忋傕偺堖椏昳偑攑婞偝傟偰偄傞丅

3丏夝寛嶔偲偟偰偺僒僗僥傿僫僽儖僼傽僢僔儑儞偲偟偰偺屆拝偺妶梡

丂僒僗僥傿僫僽儖僼傽僢僔儑儞偲偼丄帺慠娐嫬傗幮夛偵峫椂偟偨惗嶻傗棳捠傪峴偭偨帩懕壜擻側堖椏昳傪巜偟丄偦偺拞偱傕屆拝偼壛岺偵傛傞擇巁壔扽慺偺攔弌傗攑婞暔偑堦愗弌側偄偨傔丄摿偵帺慠娐嫬偵椙偄傕偺偲偟偰丄拲栚偝傟偰偄傞丅

4丏尰嵼擔杮偱峴傢傟偰偄傞慇堐儕僒僀僋儖偵娭偡傞庢傝慻傒

丂尰嵼丄娐嫬徣傪拞怱偲偟偰條乆側僒僗僥傿僫僽儖僼傽僢僔儑儞偺庢傝慻傒偑峴傢傟偰偄偰丄偦偺拞偱傕忋婰偟偨傛偆側僒僗僥傿僫僽儖僼傽僢僔儑儞偲偟偰偺屆拝傪妶梡偟偨庢傝慻傒偑峴傢傟偰偄傞丅

丂傑偢丄崙偲偟偰偺妶梡偺帠椺偲偟偰偼丄娐嫬徣偵傛傞堖椏昳偺儕僒僀僋儖帒椏偺嶌惉偑嫇偘傜傟傞丅偙偺帒椏偺拞偱偼擭戙暿偺堄幆挷嵏傗擭娫偺攔婥検偺奐帵側偳偑峴傢傟偰偄偰丄崙柉偺僒僗僥傿僫僽儖偺堄幆傪懀偡傛偆側傕偺偲側偭偰偄傞丅嬶懱揑偵偼埲壓偺夋憸偺傛偆偱偁傞丅

恾3乽娐嫬徣偺庢傝慻傒乿

弌強:娐嫬徣

丂傑偨丄乽弞娐宆幮夛宍惉婎杮朄乿偺惂掕傕嫇偘傜傟傞丅偙偺朄棩偼弞娐宆幮夛宍惉偵岦偗丄崙丄抧曽岞嫟抍懱丄帠嬈幰丄崙柉偦傟偧傟偺庡懱偺愑柋傪愢柧偡傞慇堐偺儕僒僀僋儖偵娭偡傞桞堦偺朄偱偁傞丅偮傑傝丄慇堐儕僒僀僋儖偵偍偄偰偼懠惢昳偺傛偆側儕僒僀僋儖朄偼惂掕偝傟偰偄側偄丅偦偺偨傔丄尰忬丄柉娫丄帺帯懱丄徚旓幰丄慇堐儊乕僇乕摍偺帺庡揑側庢傝慻傒偵擟偣傜傟偰偄傞丅

丂偦偟偰丄抧堟偺庢傝慻傒傕嫇偘傜傟傞丅拞屆堖椏傪帒尮偛傒偲偟偰夞廂偟偰偄偨傝抧堟偺廤夛強側偳偱偺屆拝夞廂傗僼儕乕儅乕働僢僩偵傛傞攑婞検偺尭彮傗恖乆偵僒僗僥傿僫僽儖偺堄幆傪懀偡傛偆側島廗傗儕儊僀僋懱尡偺傛偆側僀儀儞僩偺奐嵜側偳偑峴傢傟偰偄傞丅偙偺傛偆側抧堟偺庢傝慻傒偼抧堟偵擟偝傟偰偄傞懁柺偑偁傞偨傔偵丄尰忬奿嵎偑惗傑傟偰偟傑偭偰偄傞丅

丂埲忋偑尰忬峴傢傟偰偄傞拞屆堖椏丄慇堐儕僒僀僋儖偵娭偡傞庢傝慻傒偱偁傞丅

5丏慇堐儕僒僀僋儖偵娭偡傞挷嵏偲壽戣偺摿掕

丂偙傟傑偱丄僼傽僢僔儑儞嬈奅偺娐嫬栤戣偵懳偡傞埆塭嬁傗丄偦傟偵懳偡傞尰忬偺庢傝慻傒偵偮偄偰愢柧偟偰偒偨丅偙傟傜偺偙偲偐傜丄埲壓偱偼丄慇堐偺儕僒僀僋儖傪峴偆巗柉偑幚嵺偵偳偺傛偆側壽戣傪書偊偰偄傞偺偐丄偲偄偆偙偲偵拲栚偡傞丅

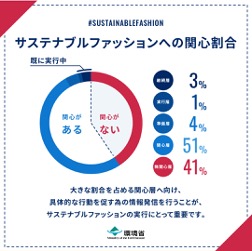

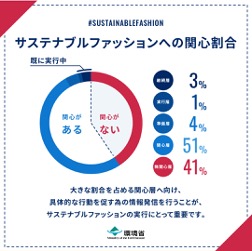

丂慇堐儕僒僀僋儖偵偍偗傞巗柉偺妶摦偲偟偰偼丄屆拝丄拞屆堖椏偺巊梡偲屆拝夞廂偺棙梡偵擇偮偵暘偗傜傟傞丅偙偙偱巹偼丄S N S偺傾儞働乕僩婡擻傪梡偄偰丄侾侽戙偐傜俆侽戙偺栺俆0恖偵懳偟丄傾儞働乕僩傪峴偭偨丅傾儞働乕僩偺崁栚偲偟偰偼丄乽屆拝丄拞屆堖椏傪峸擖傑偨偼巊梡偟偨偙偲偑偁傞偐乿偲乽屆拝丄拞屆堖椏偺夞廂傗儕僒僀僋儖僔儑僢僾偱偺攧媝傪棙梡偟偨偙偲偑偁傞偐乿偺擇偮偱偁傞丅埲壓偱偼偦傟偧傟偺寢壥傪傕偲偵丄峫嶡傪偟偰偄偔丅

丂傑偢丄堦偮栚偺寢壥偼丄乽峸擖丒巊梡偟偨偙偲偑偁傞乿偲摎偊偨恖偑俈侽亾偱丄乽側偄乿偲摎偊偨恖偑俁侽亾偱偁偭偨丅偦偺撪丄偁傞偲摎偊偨恖偺傎偲傫偳偑儕僒僀僋儖僔儑僢僾傗屆拝壆傪棙梡偟偰偄偨丅傑偨丄擇偮栚偺寢壥偼丄乽夞廂偺棙梡丒攧媝傪棙梡偟偨偙偲偑偁傞乿偲摎偊偨恖偑俀俆亾偱丄乽側偄乿偲摎偊偨恖偑俈俆亾偱偁偭偨丅堦偮栚偱偁傞偲摎偊偨恖偺偆偪丄敿暘埲忋偑側偄偲摎偊偰偄偨丅傑偨丄堦偮栚偱側偄偲摎偊偨恖偺懡偔偑擇偮栚傕側偄偲偄偆傛偆偵摎偊偰偄偨丅偦偟偰丄偙傟傜偺寢壥偼丄偳偺擭楊傗怑嬈暘椶偱傕嬤偄寢壥傪愯傔偰偄偨丅埲忋偑巹偺峴偭偨挷嵏偲寢壥偱偁傞丅

丂偙偺寢壥傪傕偲偵丄巹偼丄慇堐儕僒僀僋儖偵偍偗傞壽戣偼乽屆拝偺夞廂乿偺暘栰偵偁傞偲峫偊傞丅堦偮栚偲擇偮栚偺寢壥傪斾妑偟丄懡偔偺恖偑屆拝夞廂傪棙梡偟偨偙偲偑側偄偙偲偵壛偊丄巊梡偵掞峈偑側偔丄屆拝傪岲傫偱偄傞恖乽偁傞乿偲摎偊偨恖偺敿暘埲忋偑丄屆拝夞廂傪棙梡偟偨偙偲偑側偄偲偄偆偙偲偐傜丄慇堐偺儕僒僀僋儖偵偍偗傞壽戣偼乽屆拝偺夞廂乿偺暘栰偵偁傞偲偄偆偙偲偑丄偙偺挷嵏偐傜傢偐偭偨丅偙偺偙偲偐傜丄埲壓偱偼擔杮偵偍偗傞慇堐儕僒僀僋儖偺拞偺乽屆拝偺夞廂乿偵拲栚偟丄尰忬偺壽戣偺夝寛傪恾傞丅

6丏擔杮偵偍偗傞屆拝夞廂偐傜慇堐儕僒僀僋儖傑偱偺棳傟

丂忋婰偺挷嵏傪傕偲偵屆拝偺夞廂偵壽戣偑偁傞偙偲偑傢偐偭偨丅偦偺偨傔丄埲壓偱偼擔杮偵偍偗傞屆拝夞廂偺棳傟偲奣梫偵偮偄偰弎傋傞丅傑偢丄擔杮偵偍偗傞屆拝夞廂偺棳傟偼戝偒偔夞廂丄暘暿丅壛岺丒擇師棳捠偺嶰偮偺僾儘僙僗傪宱偰丄擇師棳捠偝傟傞丅埲壓偱偼偦傟偧傟偺抜奒偵偮偄偰徻偟偔弎傋傞丅

<偒偪傫偲夵峴偟偰丄抜棊傪嶌傝儗僀傾僂僩傪惍偊傞丅>

丂傑偢堦偮栚偼乽夞廂乿偱偁傞丅偙偺夞廂偼壠掚撪傗揦曑側偳偱晄梫偲側偭偨拞屆堖椏丒屆拝傪帒尮偲偟偰夞廂偡傞偙偲傪巜偡丅偙偺夞廂偼峴惌夞廂偲廤抍夞廂偺擇偮偵暘偗傜傟傞丅

丂堦偮栚偺峴惌夞廂偼丄帒尮僑儈偲偟偰偺僑儈夞廂傗丄慜弎偟偨傛偆側抧堟偛偲偺屆拝夞廂側偳偺峴惌偑峴偆屆拝夞廂偺偙偲傪巜偡丅峴惌夞廂偺椺偲偟偰丄悪暲嬫偱偼晛抜偺帒尮僑儈偲偟偰偺夞廂幵偵傛傞夞廂偲丄枅寧戞擇搚梛擔偵嬫撪廫売強偱屆拝夞廂傪峴偭偰偄傞丅

丂師偵擇偮栚偺廤抍夞廂偲偼丄儃儔儞僥傿傾抍懱傗婇嬈偵傛傞夞廂偺偙偲傪巜偡丅嬶懱揑側椺偲偟偰丄H仌M偱偼奺揦曑偵夞廂儃僢僋僗傪愝偗丄屆拝偺夞廂傪峴偭偰偄傞丅

丂埲忋偑尰嵼偍偙傢傟偰偄傞庡側屆拝夞廂偱偁傞丅

丂師偵丄擇偮栚偑乽暘暿乿偱偁傞丅暘暿偲偼丄夞廂偵傛偭偰丄廤傔傜傟偨屆拝傪慺嵽傗忬懺偛偲偵暘暿偡傞嶌嬈偱偁傝丄庡偵慇堐儕僒僀僋儖嬈幰偑峴偆丅傑偢丄屆拝傪壛岺昳梡偲擇師棳捠昳偵暘偗傜傟傞丅屆拝傪暘偗傞嵺偺婎弨偼懝彎偺掱搙傗屆拝偲偟偰偺壙抣丄偦偺屆拝偺忬懺偱偁傞丅偝傜偵壛岺昳偼儕僒僀僋儖丒壛岺偵岦偗偰丄巊傢傟偰偄傞慺嵽偛偲偵暘暿偡傞丅堦偮偺屆拝偱傕條乆側慺嵽偑巊傢傟偰偄傞偨傔偵丄慺嵽偛偲偵嵸抐偝傟丄暘暿偡傞丅

丂偦偟偰嶰偮栚偑丄乽壛岺丒擇師棳捠乿偱偁傞丅偙偺抜奒偱偼丄擇師棳捠偵岦偗偰丄慇堐惢昳傗儕僒僀僋儖慇堐偲偟偰壛岺丒斕攧偝傟偨傝丄屆拝偲偟偰崙撪傗崙奜偱斕攧偝傟丄屆拝偑擇師棳捠偝傟傞丅擇師棳捠偵偼丄庡偵巐偮偺曽朄偑懚嵼偡傞丅堦偮栚偑慇堐惢昳傊偺壛岺丄擇偮栚偑嵞惗慇堐傊偺壛岺丄嶰偮栚偑崙撪擇師棳捠丄巐偮栚偑崙奜桝弌偱偁傞丅埲壓偱偼偦傟偧傟偵偮偄偰丄徻偟偔愢柧偡傞丅

丂傑偢丄堦偮栚偼乽慇堐惢昳傊偺壛岺乿偱偁傞丅夞廂偟暘暿偟偨慺嵽傪壛岺偟丄慇堐惢昳偲偟偰擇師棳捠偝偣傞丅偙偙偱偼庡偵岺応梡嶨嬓偱偁傞僂僄僗丒斀栄偲偟偰壛岺偝傟傞丅偟偐偟丄偙偺僂僄僗丒斀栄偼岺応偺崙奜恑弌傗崙撪岺応偺尭彮偵傛傝丄崙撪廀梫偑掅柪偟偰偄傞丅

丂擇偮栚偼乽嵞惗慇堐傊偺壛岺乿偱偁傞丅嵞惗慇堐傊偺壛岺偲偼丄暘暿傪峴偄丄慺嵽偛偲偵暘偗傜傟偨晍傪條乆側曽朄偱嵞惗慇堐偲偟偰壛岺偟丄擇師棳捠偡傞丅嬶懱揑側曽朄偲偟偰偼働儈僇儖儕僒僀僋儖側偳偑梡偄傜傟傞丅偙偺働儈僇儖儕僒僀僋儖偲偼丄億儕僄僗僥儖側偳偺僾儔僗僥傿僢僋傪壔妛揑偵暘夝偟丄嵞傃惢昳偺嵽椏偲偟偰擇師棳捠偝偣傞偙偲偱偁傞丅偙偺傛偆側嵞惗慇堐傊偺壛岺偼丄尰嵼僼傽僗僩僼傽僢僔儑儞傗堖椏昳偺婡擻惈傪廳帇偟偨崿崌堖椶偺棳峴偵傛傝丄崙悢偑偐偐傞丄僐僗僩偑崅偔偲側偭偰偟傑偭偰偄傞丅

丂嶰偮栚偼乽崙撪擇師棳捠乿偱偁傞丅崙撪擇師棳捠偲偼丄暘暿偺抜奒偱丄忬懺偺椙偄屆拝偲偟偰偺廀梫偑崅偄傕偺傪屆拝偲偟偰丄崙撪偱擇師棳捠偝偣傞偲偄偆傕偺偱偁傞丅偙偺崙撪擇師棳捠傪偡傞偙偲偑偱偒傞傛偆側屆拝偼廀梫偺桳柍偑婎弨偲側傞偨傔偵丄僽儔儞僪昳側偳偵尷傜傟偰偟傑偆丅

丂巐偮栚偼乽崙奜桝弌乿偱偁傞丅崙奜桝弌偲偼丄暘暿偺抜奒偱丄堖椶偲偟偰偺棙梡偑壜擻偱偁傞傕偺偺崙撪廀梫偑彮側偄側偳偺棟桼偐傜丄崙撪擇師棳捠偝傟側偄傛偆側屆拝傪丄堖椶偑晄懌偟偰偄傞崙乆傗岺応偑懡偔懚嵼偡傞崙乆偵僂僄僗偺嵽椏偲偟偰桝弌偡傞偙偲偱偁傞丅擔杮偺屆拝偼忬懺傗昳幙偑崅偔丄奀奜偱偺廀梫偑崅偄丅搶撿傾僕傾偱偼乽儐乕僘僪丒僀儞丒僕儍僷儞乿偲屇偽傟傞傎偳偵廀梫偑崅偄丅

丂埲忋偑擔杮偵偍偗傞屆拝夞廂偺棳傟偱偁傞丅

7丏屆拝夞廂偵偍偗傞壽戣偺摿掕

丂僒僗僥傿僫僽儖僼傽僢僔儑儞偲偼丄帺慠娐嫬傗幮夛偵峫椂偟偨惗嶻傗棳捠傪峴偭偨帩懕壜擻側堖椏昳傪巜偟丄偦偺拞偱傕屆拝偼壛岺偵傛傞擇巁壔扽慺偺攔弌傗攑婞暔偑堦愗弌側偄偨傔丄摿偵帺慠娐嫬偵椙偄傕偺偲偟偰丄拲栚偝傟偰偄傞丅

丂師偵丄忋婰偺偙偲傪傕偲偵丄擔杮偵偍偗傞屆拝夞廂偺壽戣傪摿掕偡傞丅巹偼屆拝夞廂偵娭偟偰丄嶰偮偺壽戣傪摿掕偟偨丅堦偮栚偑巗柉偺帒尮夞廂偵娭偡傞堄幆偺掅偝丄擇偮栚偑慇堐儕僒僀僋儖偵娭偡傞朄棩偑惂掕偝傟偰側偄偙偲丄嶰偮栚偼夞廂娐嫬偑惍偭偰側偄偙偲偱偁傞丅埲壓偱偼偦傟偧傟偺壽戣偵偮偄偰傛傝徻偟偔弎傋傞丅

丂堦偮栚偼乽奺庡懱偺屆拝偺帒尮夞廂偵娭偡傞堄幆偺掅偝偲奿嵎乿偱偁傞丅娐嫬徣偺挷嵏傗帺恎偺挷嵏偐傜丄巗柉偺帒尮夞廂偺掅偝偑壽戣偱偁傞偲偄偆偙偲傪摿掕偟偨丅偙偺堄幆偺掅偝偑夞廂棪偺掅偝傗帒尮僑儈偲偟偰夞廂偣偢丄僑儈偲偟偰攑婞偟偰偟傑偆偲偄偆尰忬偵偮側偑偭偰偟傑偭偰偄傞丅傑偨丄帺帯懱傗廤抍娫偺夞廂偵懳偡傞堄幆偺奿嵎傕栤戣偱偁傞丅偙偺栤戣偼朄惍旛偑惍偭偰偍傜偢丄奺庬戉偵擟偝傟偰偄傞尰忬偵婲場偡傞丅

丂擇偮栚偼乽慇堐偺儕僒僀僋儖朄偑惂掕偝傟偰偄側偄偙偲乿偱偁傞丅慇堐儕僒僀僋儖偵偍偄偰偼懠惢昳偺傛偆側儕僒僀僋儖朄偼惂掕偝傟偰偄側偄丅偦偺偨傔丄尰忬丄柉娫丄帺帯懱丄徚旓幰丄慇堐儊乕僇乕摍偺帺庡揑側庢傝慻傒偵擟偣傜傟偰偍傝丄屄乆偺奿嵎偑惗傑傟偰偟傑偆側偳偺栤戣偑婲偒偰偄傞丅

丂嶰偮栚偼乽夞廂娐嫬偑惍偭偰側偄偙偲乿偱偁傞丅夞廂娐嫬偑惍偭偰側偄偙偲偑夞廂棪偺掅偝偵偮側偑偭偰偄傞丅寧偵悢夞偺夞廂傗夞廂応強傑偱晄梫偵側偭偨屆拝傪帩偭偰偄偐側偗傟偽側傜側偄偲偄偆庤娫偑偐偐傞側偳夞廂娐嫬偑惍偭偰側偄偙偲偑夞廂棪偺掅偝偵偮側偑偭偰偄傞丅傑偨丄奐晻娐嫬偑惍偭偰偄側偄偨傔偵丄夞廂偟偨屆拝偑擥傟偰偟傑偄丄嵞惗偑晄壜擻偲側偭偰偟傑偆側偳偺栤戣傕婲偒偰偄傞丅

丂埲忋偺嶰偮偑屆拝夞廂偵偍偗傞壽戣偱偁傞丅

8丏擔杮偵偍偗傞屆拝夞廂偐傜慇堐儕僒僀僋儖傑偱偺棳傟

丂偙偙偱偼摿掕偟偨嶰偮偺戝偒側壽戣傪惌嶔偺採埬偵傛偭偰夝寛傪恾傞丅巹偼忋婰偺條側尰忬偐傜丄埲壓偺擇偮偺惌嶔傪採埬偡傞丅

丂堦偮栚偼乽慇堐儕僒僀僋儖偵娭偡傞朄惍旛乿偱偁傞丅懠偺惢昳偲摨偠條側慇堐儕僒僀僋儖偵懄偟偨朄棩傪惍旛偡傞偙偲偱丄慇堐儕僒僀僋儖偺婎弨傪愝偗傞偙偲偱丄奺抧堟丄奺廤抍娫偺儕僒僀僋儖偵娭偡傞堄幆傗揙掙搙崌偄偺奿嵎傪惀惓偡傞偙偲偑偱偒傞偐傜偱偁傞丅偙傟偵傛偭偰丄屆拝夞廂帪娫崱擔偑惍偆偲偲傕偵丄摑堦偝傟傞偙偲偱丄屆拝夞廂偑巗柉偵傛傝擔忢揑偵側傝丄夞廂偵懳偡傞堄幆偯偗傪峴偆偲偲傕偵夞廂棪偺忋徃偵傕偮側偑傞偲峫偊傞丅

丂擇偮栚偼乽夞廂儃僢僋僗偺愝抲偺彠椼乿偱偁傞丅偙傟偼丄夞廂娐嫬偺埆偝偵傛傞夞廂棪偺掅壓傗夞廂昳偺忬懺偑埆偄偲偄偭偨栤戣傪崕暈偡傞偙偲傪慱偄偲偟偰偄傞丅嬶懱揑偵偼丄晄梫偵側偭偨屆拝傪擖傟傞枾暵壜擻側儃僢僋僗傪丄儁僢僩儃僩儖偺愱梡夞廂儃僢僋僗偲摨偠條偵丄僑儈抲偒応偵愝抲偡傞丅偙傟偵傛偭偰丄塉偺擔偺夞廂偺嵺偵傕丄擥傟傞偙偲側偔椙偄忬懺傪曐偭偨傑傑夞廂偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丅傑偨丄懠偺僑儈夞廂偲暲峴偟偰廡偵悢夞偺夞廂傪峴偆偙偲傕壜擻偲側傞丅偦偟偰丄屆拝夞廂偺偨傔偵夞廂応強偵屆拝傪塣傇庤娫傕徣偔偙偲偑偱偒傞丅埲忋偺條偵丄僑儈抲偒応偵夞廂儃僢僋僗傪愝偗傞偙偲偱夞廂娐嫬偺夵慞傪峴偄丄夞廂棪偺岦忋傪恾傞丅

丂巹偼埲忋偺擇偮偺惌嶔傪採埬偡傞偲偲傕偵丄偙偺尋媶偺寢榑偲偡傞丅

嶲峫暥專

- 娐嫬徣乽SUSTAINABLE FASHON 偙傟偐傜偺僼傽僢僔儑儞傪帩懕壜擻偵乿https://www.env.go.jp/policy/sustainable_fashion/乮嵟廔傾僋僙僗2022擭1寧31擔乯

- BUISINESS INSIDER,MorganMcFall-Johnsen, 2019.10. 22, 乽戝検偺悈偺巊梡丄偦偟偰85%偼僑儈偵乧僼傽僢僔儑儞嬈奅偼娐嫬傊戝偒側塭嬁傪梌偊偰偄傞乿https://www.businessinsider.jp/post-200862乮嵟廔傾僋僙僗2022擭7寧31擔乯

- (幮)擔杮慇堐婡夿妛夛 慇堐儕僒僀僋儖媄弍尋媶夛乽弞娐宆幮夛偲慇堐乣堖椏昳儕僒僀僋儖偺尰嵼丄夁嫀丄枹棃乣乿 2012擭3寧30擔丄http://tmsj.or.jp/labo/recycle/data/01.pdf乮嵟廔傾僋僙僗2022擭1寧31擔乯

- 栧憅寶憿乮栧憅杅堈姅幃夛幮戙昞庢掲栶乯Meguriwa(傔偖傝傢), 2022.09.17 乬暈偺儕僒僀僋儖乭偺幚忣https://meguriwa.life/latest/detail.php?p=3&id=61乮嵟廔傾僋僙僗2023擭1寧31擔乯

- 嵅媣娫峅峴乽懖嬈榑暥乿宑滀媊弇戝妛宱嵪妛晹戝徖偁備傒尋媶夛丄https://onumaseminar.com/assets/GraduationPapers/09th/sakuma.pdf乮嵟廔傾僋僙僗2023擭1寧31擔乯

Last Update:2023/01/31

©2020 REN KOMIYAMA. All rights reserved.