「たみまる」

(伊丹市マスコットキャラクター ) 出所:伊丹市の紹介)

・住環境:インフラの整備や、衣食環境などを中心に、「住むことの快適さ」などに影響を及ぼす周いの状況の良さ

・交通の利便性:「働く」という視点において、市街地の主要駅・幹線道路へのアクセス面や、新幹線を含む交通機関の利用面における「快適さ」

・教育,文化環境:自治体の「教育」に対する制度の充実度のみならず、子どもたちにとって安全,安心に暮らしていける環境が学校,家庭,地域の連携により構築されているか

・発展性:商業,工業,その他のインフラ整備や交通面など総合的な視点から街全体としての利便性において、将来的な「街としての価値向上」が見込めるか

・コストパフォーマンス:その他の審査基準と連動する形で、「住まい環境」の充実度に対する家賃相場や分譲価格相場、物価の相場など

発展性では、1995年1月に発生した阪神・淡路大震災を機に、歩車分離を軸とした市街地の整備を実施しており、コンパクトな街の強みを活かして、暮らしやすさを重視した住宅地へと変貌した。

また、歴史・文化・芸術の面では「みやのまえ文化の郷再整備事業」が完成し、その他にも「伊丹市役所新庁舎」が開設され、今後も市立伊丹総合医療センター(仮称)など、サービス面の向上を目的とした建設計画が進められている。

住環境では、阪急伊丹駅のターミナルビル「阪急リータ」やJR伊丹駅とでデッキで直結する大型商業施設の「イオンモール伊丹」は、駅の改札出てすぐの場所にある。また、交通面では、高低差の少ない地形を化して、徒歩や自転車で回遊しやすい街づくりなっていたり、

城下町や清酒発祥の地として発展した歴史のある街の景観保全と災害に備えた住環境整備を進めた結果、落ち着きのある街が形成された。

交通の利便性では、大阪まで約20分、神戸三宮まで約30分ほどで移動できる。また、大阪国際空港(伊丹空港)へは、伊丹市営バスで阪急伊丹駅から約20分で移動でき、全国の就航都市にアクセスすることが可能になる。

コストパフォーマンスの面では、大阪国際空港(伊丹空港)を利用しやすい大阪府豊中市と2022年公示地価を比較すると、豊中市は平均25万2,371円/平方メートルであるのに対し伊丹市は19万2,183円/平方メートルと、コストパフォーマンスの面では伊丹市のほうが勝っているといえる。

さらに、阪急神戸線や阪急伊丹線沿線の駅と比較しても、同じことがいえる。

教育・文化環境では、江戸時代の酒造業の発展と同時に、豊かな文化も育み、「市立伊丹ミュージアム」や「アイホール」(伊丹市立演劇ホール)、「伊丹アイフォニックホール」(伊丹市立音楽ホール)など、市街地には芸術・文化を身近に感じられる施設が点在している。

伊丹市の政策方針については、「伊丹創生総合戦略」と「令和4年度(2022年度)実施方針」を参考にする。以下がそれぞれの内容をまとめたものである。

○伊丹創生総合戦略

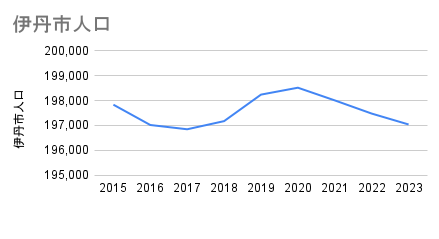

目指すべき方向性:現在の人口規模を維持し、未来の子供たちに街の活力を届ける

以下の5つの視点に基づき、人口の自然減を緩和するとともに、一定の社会増を維ことによって、現在の人口微増の状態をできるだけ保ち、人口減少を最小限に抑える。

基本的視点:

(1)誰もが安全に安心して暮らせる街を作る

(2)健康で長生きし生きがいを持って暮らせる街を作る

(3)若者や子育て世代が地域の魅力を感じて暮らせる街を作る

(4)多様な暮らし方や働き方を選択できる住み良い街を作る

(5)積極的に魅力を発信し選ばれる街を作る

基本目標1:さらなる安全・安心を実現するまち

子供や高齢者などの安全が守られる社会を構築し、全ての世代にとって安全な社会で安心して日常の暮らしを続けるための基盤を整備することで、

「更なる安全・安心を実現するまち」の実現を目指す。

基本目標2:未来を担う人が育つまち

若い世代の結婚や出産、子育て世帯にとって住みやすいまちとなることで「未来を担う人が育つまち」の実現を目指す。

基本目標3:にぎわいと活力にあふれるまち

市民や事業者などと連携し、まちも活性化を図るとともに、雇用の創出と就業支援を強化することで、持続的なまちの活力につなげ、「にぎわいと活力にあふれるまち」の実現を目指す。

◯令和4年度(2022年度)実施方針と取り組み

市政運営の決意:「攻めるべきは攻め、守るべきは守る」

これは急速に変化する時代においても、変わらないもの、次世代に引き継ぐべきものがあり、伊丹市では先人の気づいた歴史や文化、豊かな自然、人と人のつながりに支えられる強い「市民力」や誇り高い「地域力」などの財産を表す。

市政運営の基本方針:

(1)安全・安心のまちづくり

(2)未来を担う人づくり

3-2 取り組み内容

(1)安全・安心のまちづくり

・安全・安心見守りネットワーク事業

犯罪の抑制、事件・事故の早期解決などを目的として、道路や公園に「安全・安心見守りカメラ」を1200台設置している。子どもや徘徊する認知症高齢者などを見守るために、

ビーコン受信機を設備し、位置情報を保護者に知らせるサービスであり、日本初の取り組みである。

・新庁舎整備

免震構造を採用し、災害時の防災拠点となる市役所新庁舎がオープン。近年、頻発化する豪雨災害や、今後3お年以内に発生する確率が高いとされている南海トラフ地震への備えなど、引き続き災害に強い安全・暗視なまちづくりに向け、歩みを進める。

・地域医療体制整備

高度急性期医療を担う病院としてその役割を果たす統合新病院を、令和7年度の開院を目指して、本体工事に着手。24時間365日の受け入れを可能とする救急医療体制を設備するとともに、感染症流行下においても通常の診察に加え、感染症患者の治療が可能となるような、病室を設備する。

(2)未来を担う人づくり

・幼児教育・学校教育の充実

幼児教育・保育の充実を目指して、引き続き民間保育所の整備や保育人材確保の支援などにより、保育所待機児童ゼロを維持するとともに、就学前施設の ICT 環境の整備も進める。

学校教育では、ICT 支援員を追加配置するとともに、デジタル教材導入に向けて積極的な検討を進める。

・こども医療費助成拡充

少子化の急速な進展や新型コロナウイルス感染症による社会生活への影響が長期化する中、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもの健やかな育成に寄与することを目的として、小学1年生から中学3年生までの通院医療費の助成について、所得制限内において、保護者負担なしへと制度を拡充する。

以上の取り組みは一部に過ぎないが、伊丹市だけ見ていると何も不自由なく暮らすことができると考える。それではなぜ1位に選ばれるのは伊丹市ではないのか。その原因を追求するために ランキング上位の他地域の特徴について、次章で詳しく述べる。

この西明石を関西のランキングで1位にさせた明石市とはどのような街なのか、どのようにして人口を増加させたのか。詳しく見ていきたいと思う。

まず、明石市のまちづくりの大きな柱として「子どもを核としたまちづくり」と「すべての人に優しい街づくり」が挙げられる。

「子どもを核としたまちづくり」の具体例して、高校3年生までの子ども医療費の無料化、第2子以降の保育料の完全無料化、おむつを無料で提供、中学校給食の無償化、公共施設の入場料を無料化などがある。

「すべての人に優しいまちづくり」の政策として、ひとり親家庭の支援、認知症の高齢者支援、障害者支援、など誰1人として置き去りにすることなく支え合う支援が挙げられる。

このような政策は、財政に余裕のある地域でないと難しいと思われるが、明石市が決して裕福な市ではない。明石市の一般会計の歳入は、中核市62市中54位と、他の市に比べて多いわけではない。 それにも関わらず、このように発展させてきたのは、公共事業などの土木費を半減させ、住民の一定水準の生活と安定した社会生活を保障するのに必要な民生・衛生費を3割増やすなど、予算を徐々にシフトさせたことが背景としてある。 その中の施策として、子育て施策により力を入れた。「子どもを核としたまちづくり」などの市民に寄り添うまちづくりを次々に行い、これらの施策が広がることで人々に安心感が生まれ、選ばれる街として周辺エリアから子育て世代や働き盛りの人が流入した。 これに伴い、出産数も増え、9年連続人口が増加することになった。また、その人口が街に出て地域経済を支えている結果、民間の需要も高まり地価の上昇や税収の増加にもつながっている。またその財源をもとに、高齢者や障害者に対しての新たなサービスを提供し、 さらに充実したまちづくりができる。その結果、市民の満足度も高く選ばれるまちとなった。このまちの好循環こそが市を活性化させることができ、またそれを維持し続けられる。

伊丹市は明石市と比べると、政策を行うに当たって優先するべきポイントと予算の使い方が異なる。伊丹市は災害など危険から身を守るために施設の耐震工事を行い、防犯や事故から街全体を守るための施策を行なっている。

これらの事例から、伊丹市の政策は環境を整えることが街の住みやすさに繋がり、間接的な市民の利益にするため、公共事業などの土木費の費用を使っていることがわかる。

これに対して明石市は、公共事業などの予算は削り、民生・衛生費などの個人にフォーカスを当てて政策を行なっているため、直接的に利益を得ることができ、その分満足度も向上する。

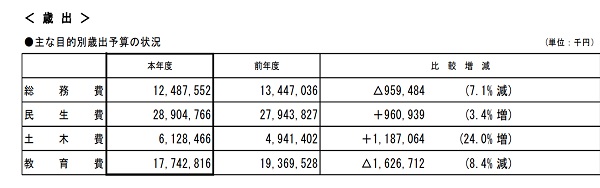

今後伊丹市が行うこととして、まずは予算の見直しが挙げられる。以下の図は令和4年度当初の予算案である。

伊丹市は図からもわかるように、前年比に比べて土木費が24%も増加している。この予算を徐々に民生費に移していく必要がある。また、ここで重要なのは現金を給付するような政策ではなく、

すでに存在しているサービスを無料で提供することである。民生費に予算の重きを置く目的はあくまでも一人一人を支援すること。その支援を届けるために現金ではなく、サービスの無料化が求められる。

次に、政策の対象を決めることである。子ども向けの政策、高齢者向けの政策、など誰を対象にした政策を行うか決めることで、一つの政策に力を注ぐことができる。

この点については、伊丹市の特性を活かして考慮するべきである。伊丹市は自然が豊かで風情で溢れるまちである。そのため、明石市は子どもを軸に発展をしていたが、伊丹市は高齢者を軸に考え、地域発展を目指すことで、市独自の政策、さらには

「まちの好循環」も期待できる。高齢化という社会問題を逆に活かし、市民一人一人が伊丹市の誇りを持って生活する環境をつくる。

最後に、この循環を次世代に引き継ぐことである。継続することで地域の発展がある。しかし、年々社会情勢は変化し、新型コロナウイルスのような今までの経験から予測できない事態が起こる可能性がある。

その際には、現在の伊丹市の市政運営の決意にもあるように「攻めるときには攻める」として停滞するのではなく、日々成長することが求められる。

地域発展という課題は、少子高齢化、人口減少などの社会情勢の中でとても難しい問題である。今後も地元のみならずこれから住むまちについて、市政状況の動向について着目していきたい。

Last Update:2023/1/30

©2020 Mibuki MOMI. All rights reserved.