学生に対する経済支援策の普及に向けて

-希望する教育を受けられる社会の実現のために-

早稲田大学 社会科学部 4年

上沼ゼミⅢ 長澤亮介

「センター試験を受験する高校生」

出所:増谷文生『朝日新聞デジタル』より

章立て

- はじめに

- 定義

- 教育の持つ影響力

- 教育の経済的理由による断念の実態

- 本問題の変遷

- 現状の経済支援制度と問題点

- 参考となる施策や案

- 教育支援制度の充実のために

- 政策提言

第一章 はじめに

今回の研究における動機は、私の実体験によるものである。

予備校でアルバイトを経験していた時に、一人の女子高校生と出会った。

彼女は、予備校に体験に来たものの、金銭的理由から、入学を断念するほかなかった。彼女は、そのことが決まった際、人目をはばからず涙していた。彼女の成績、学年、夢を考慮した時、この決断は、彼女にとって、夢をあきらめるに等しかった。

高等教育というのは、全員が受ける義務があるわけではない。受けたから偉い、と言う訳でもない。しかし、教育を受ける権利は、皆に平等に保障されるべきではないだろうか。今回研究動機を得たのは、上記のような、予備校での経験であるが、予備校は、教育の受ける権利を保障されたうえでの追加サービスであり、ある程度の金銭が発生するのは致し方ないことである。しかし、そもそも高等学校や大学への進学すらも、金銭的理由から断念する人は一定数おり、そうした現状は優先的に改善するべきであると感じる。

本稿では、教育を受けることを希望しながらも、主に金銭的理由から叶わない現状があることを踏まえ、改善策について考察を進めていく。

第二章 定義

ここでは、論を進めていくにあたり、本研究の対象とする範囲や定義に関して明確化しておきたい。

本稿においては、教育に関しては、主に大学進学を念頭に置き論を進める。第一章で述べた通り、筆者が問題意識を感じた一番初めの体験は、予備校においてのモノである。しかし、塾や予備校はあくまでも副次的な教育であり、その目的が大学(高校)への進学にある。こうした点で高校、大学の教育とはその質が異なるものであると考える。上記の様な理由から、塾・予備校などにおける学習や、資格取得などの為の学習などは、本稿においては検討の主対象とはしない。

また、本稿の最終的な目標は、希望する段階までの教育を受けるにあたっての、経済的理由での断念の可能性を最小化する政策の提言にある。大学(高校)への進学者や進学率を増加させたいということはなく、希望しているにもかかわらず断念するケースを減らすという点に重きをおいている。よって、単に進学率の向上などを目標、成果とはしない。

第三章 教育の持つ影響力

まずは、教育の現状や支援策を議論する前に、本研究の社会的意義の提示の意味合いも含め、前提としての教育の影響力やその重要性について明らかにしたい。

本来、お金を払った人が良いサービスを受けられる、という事は理にかなってはいる。だが、教育が人生設計に与える影響、その社会への貢献度を考えた時に果たして教育も金銭とサービスが比例する形でよいのだろうか。ここでは、教育の有無がその後に与える影響、及びそこからわかる教育の重要性について、複数の観点から論じる。

・教育と職業選択や収入の関係

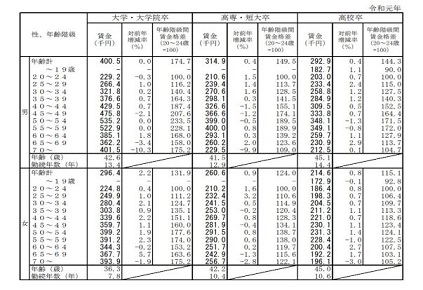

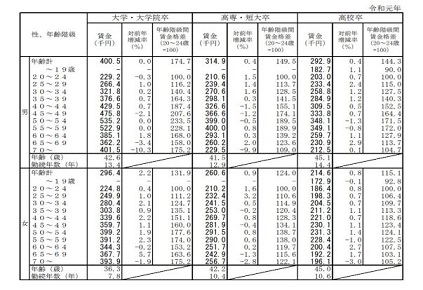

教育の有無、特に高校、大学への進学は、その後の人生にとって大きな影響を与える。その最たるものが就職であろう。以下に示すのは、厚生労働省の調査に基づく、学歴と収入の相関関係についての表である。

出所:厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」

上記の表を見ると、大学進学者の方が、そうでない人に比べて、どの年代においても平均年収が高いことがわかる。また、上記統計における生涯での最高年収は、大卒・大学院卒が男性で535.2千円、女性で391.2千円であるのに対して、高卒では男性で349.1千円、女性で231.3千円となっており、その収入格差は明確である。

将来の職業選択における可能性、及び生涯賃金にも大きな影響を及ぼすのが教育である、ということが上記からも読み取ることができる。それほどに教育という分野の持つ影響力は大きいのである。

・教育と犯罪率の関係

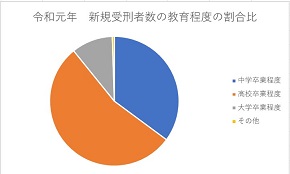

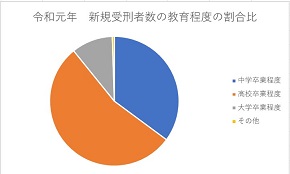

教育の有無は、統計上犯罪との関連性も見出すことができる。

法務省の矯正統計調査に基づくデータによると、令和元年の新規受刑者総数17464名のうち、小中学校卒業、及び中退者は6195名(35.4%)、高等学校卒業、及び中退者は9359名(53.6%)、大学卒業及び中退者は1819名(10.4%)であった。どの程度まで学校教育を受けられているかという点が、犯罪の発生件数と相関関係があることが読み取れる。

学校教育は、単純に学力向上の為だけではなく、集団生活や共同作業という側面も併せ持っており、そのことが生徒の人格形成や、社会規範意識の養成にも寄与しているということが推察される。

出所:法務省「矯正統計調査」を元に筆者作成

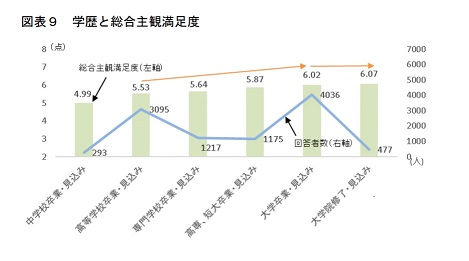

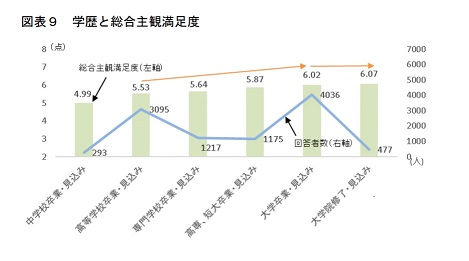

・教育と幸福度の関係

教育の差は、生活満足度の差にも現れる、というデータも存在している。以下は内閣府の、「国民の満足度・生活の質に関する調査」による教育の程度と生活満足度の相関関係を表したものである。特に高校へ進学しているかどうかでは満足度の差が大きく開いており、また、大学の進学有無も満足度と一定の相関関係を認めることができる。教育の程度は、第一節にも述べたように、職業選択の可能性の拡大や、収入の増加につながるため、結果として、満足度も向上しているということが考えられる。このように、教育の程度はその他の分野にも大きく影響を及ぼすということが、様々な観点から示されていることがわかる。

出所:内閣府『「満足度・生活の質に関する調査」に関する第1次報告書』

・本章のまとめ

上記で見てきたように、教育は「収入」「犯罪率」「幸福度」など、様々な点と深く関わり愛があることがわかる。各項目においては、より高次の教育を受けている程その数値が良化する傾向が見られる為、ここから教育の重要性を推しはかることができるだろう。

第四章 教育の経済的理由による断念の実態

ここでは、教育を受けること、主に大学への進学を希望する人が、結果的に進学を断念した理由に関するデータを考察していく。

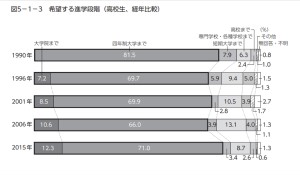

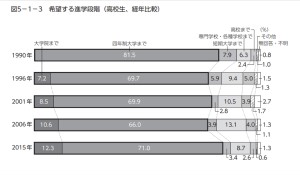

以下に示すのは、ベネッセ総合研究所が2015年に実施した、「第5回学習基本調査」の結果である。このデータに従うと、高校生に対して、希望する進学段階を調査したところ、2015年時点では、約80%の人が、「4年制大学」もしくは「大学院」まで進学の進学を希望していることがわかる。実際の大学進学率(2015年度)は51.5%である為、このうちの約30%ほどが、希望がかなっていないことが窺える。

ここで留意しておくべきこととして、この30%の生徒が、なぜ進学を断念したのか、また数字そのものの信ぴょう性などを考えても、数字をそのまま現実として受け入れることはできない面もあるかもしれない。だが、ここで意識しておきたいのは、「様々な理由により、大学進学、また自分の夢をあきらめる必要がある学生が数多く存在している」という状況は、現実として数多く存在しているということである。

出所:「学習基本調査(2015)」

ここで、実際に多くの人が大学進学を断念している理由には、どのようなものがあるのかを明らかにしておきたい。

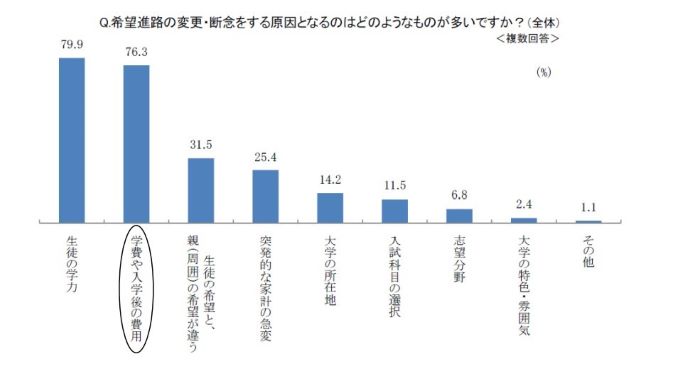

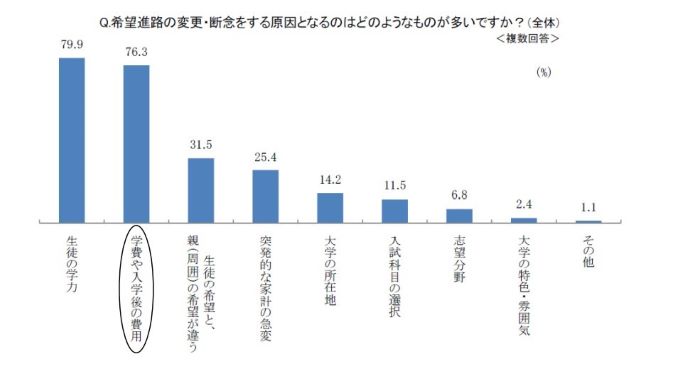

以下のグラフは、(株)ライセンスアカデミーが2010年に高等学校の教諭を対象として行った「大学の学費に関するアンケート」の一部である。以下のグラフを見ると、高校生が進路の変更もしくは進学を断念した理由として挙げられるもののうち、1位は「生徒の学力」である。そして2位に1位と3.6ポイント差で「学費や入学後の費用」が挙げられている。

当然ながら、大学は、そもそも高等教育機関であり、義務教育の範囲内からも外れている為、全生徒が大学に進学する必要はない。また大学側としても高等教育機関としての質を担保するため、ある程度入学者を学力レベルに応じてふるいにかける必要はあるだろう。その為、学力を理由に進学先の変更、進学の断念をする生徒が一定数発生することに関してはある程度仕方のないことだと考えることができるだろう。

だが、経済的理由による進路変更、進学断念に関しては改善の余地があると考える。本人及び保護者に進学の意思があり、高等教育を受ける意欲、能力がある生徒に関しては、経済事情を理由にそれが叶わないことは本人のみならず社会にとってもマイナスとなりうる。

出所:(株)ライセンスアカデミー 「大学の学費に関するアンケート」

こうした現状に対し、国や地方自治体、大学、民間どの立場の人々もみな力を出し合い、現状の改善を図る必要があると考える。先に述べたように、教育は犯罪率や幸福度など様々な要素との関連性が認められる。よりよい社会を作るためにも、経済的理由から教育が受けられない事例に関しては、できる限り減らしていけるよう、努めていくべきである。

次章以降においては、ここまでに述べた教育の重要性、及びにもかかわらず問題が山積している現状を念頭に置き、本問題の歴史的推移及び、現状の支援策について、より具体的に検討を行っていく。

第五章 本問題の変遷

ここでは、現状日本において、経済的理由から大学進学やその先の夢をあきらめざるを得ない学生に対し、どのような支援策があるのか、またその改善すべき点を挙げておきたい。

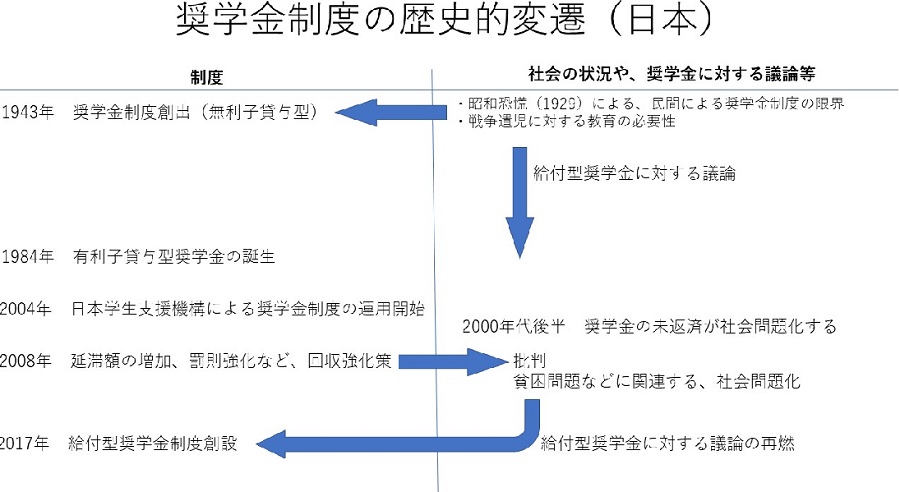

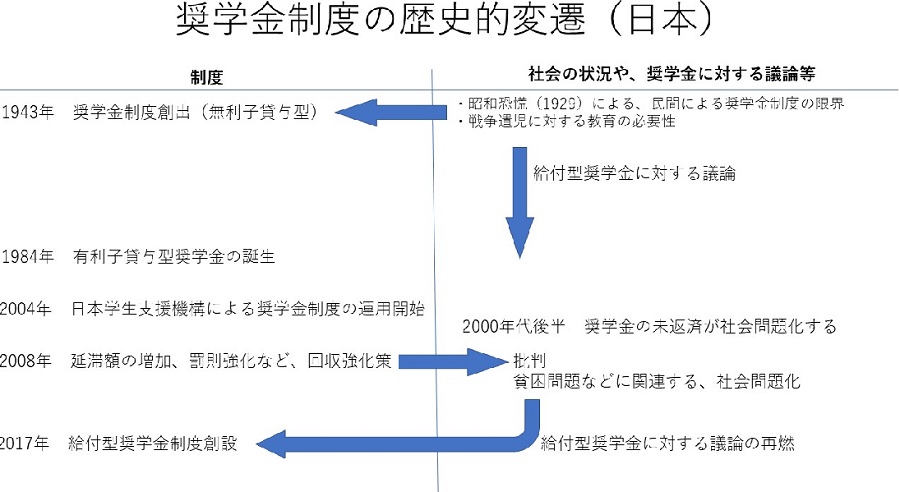

学生に対する経済支援策に関する問題は、古くから存在しているものである。中でも最もメジャーであるといえるのは、奨学金制度である。ここでは、奨学金制度の歴史や背景を整理すると共に、奨学金制度の社会における位置づけについても示す。

以下に示すのは、本稿筆者作の、奨学金制度の歴史と変遷の簡略図である。

出所:「奨学金制度の歴史的変遷から見た給付型奨学金制度の制度的意義」(白川)を基に本稿筆者作成

もともと学生に対する金銭的援助が公的に始まったのは、1943年の事である。それまでも民間事業として金銭的な援助は行われていたが、当時の経済状況や、第二次世界大戦に伴う戦争遺児の大量発生などもあり、公的な政策として奨学金の制度は始まった。

当時は無利子貸与型の奨学金制度であったが、その後、給付型奨学金制度の創設については広く議論がなされてきた。しかし、2017年に至るまで、給付型奨学金の導入には至らなかった。

背景としては財源不足、歳出削減の方針などによって、支給する側にも財政的余裕が少なかったということが挙げられる。

また、2017年の給付型奨学金導入に関して、同時期に選挙権が18歳以下に引き下げられた点との政治的関連性を指摘する向きも根強い。当時の自民党、安倍政権による、若年票獲得のための施策であるとすると、確かに、ここまで長きにわたって導入が見送られてきた、給付型奨学金の、一転しての導入に説明がつく。本件の是非はいったん置いておくが、奨学金問題や教育に対する経済的援助の問題は、公的なものであれば、政治との結びつきも強く存在している、という点に関しては留意が必要である。

こうした現状を踏まえ、現状の奨学金制度が確立されるまでの変遷に関しては、今後論を進めていく中で頭に入れておく必要がある。

第六章 現状の経済支援制度と問題点

ここでは、現状日本において、経済的理由から大学進学やその先の夢をあきらめざるを得ない学生に対し、どのような支援策があるのか、またその改善すべき点を挙げておきたい。

・日本学生支援機構による奨学金制度

まず学生に対する経済支援策として、最もメジャーなものと言えば、奨学金制度が挙げられるだろう。奨学金制度としては、大きく分けると、日本学生支援機構(JASSO)のもの、所属する大学のもの、その他企業や財団などからのものなどがある。

日本学生支援機構の奨学金は奨学金制度の中でもメジャーなものである。日本学生支援機構の奨学金を利用している学生は、当団体のデータによると、全国の大学・短大生の約2.7人に1人である。

奨学金制度に関しては、給付型と貸与型の2パターンに分かれる。給付型は、成績状況や本人の学習意欲など、審査条件が比較的厳しく設定されていることもあり、受給しているのは貸与型の10分の1にも満たない人数である。(参照:第58回学生生活実態調査)

奨学金の給付基準について、日本学生支援機構の定めは非常に複雑なものである。

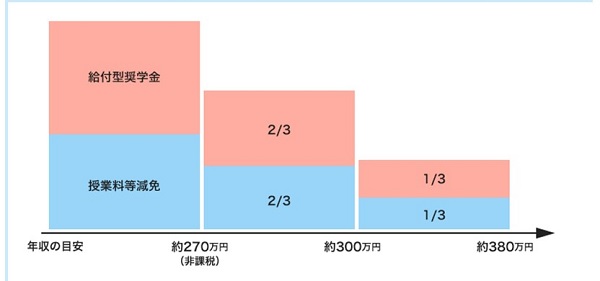

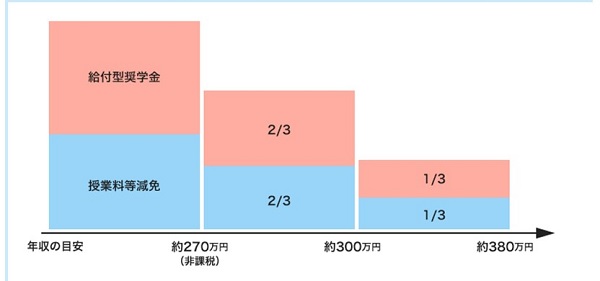

支援区分は第一区分・第二区分・第三区分に分かれており、どの区分に該当するかによって給付額が変わってくる。第一区分は、所得税非課税世帯であり、もっとも金額としては多く給付を受けることができる。第二区分、第三区分と、給付を受ける対象者及び生計維持者の収入額に応じて、支給額に変動が出る。【課税標準額×6%-(市町村民税調整控除額+市町村民税調整額)】で表される「支給額算定基準額」が51,300を超えると、給付型奨学金の対象からは外れてしまうこととなる。

上記を具体的な数字で表すと、本人、兄弟1名(中学生)、両親(片親が給与所得者)の例では、年間の収入が271万円以下で第一区分、303万円以下で第二区分、378万円以下で第三区分となる。これは、家族構成及び両親がともに給与所得者であるか否かによって左右されるものである。

大学進学を検討する親の世代を40代後半と仮定した際の、同年代の日本に於ける平均年収は523万円、男性に限れば676万円であることを考えると、平均年収をかなり大幅に下回るほどでないと、給付型奨学金の貸与対象とはならないことがわかる。

・その他の奨学金制度

この日本学生支援機構の奨学金以外に、大学から支給されるタイプの奨学金制度も存在している。学内奨学金の特徴としては、給付型奨学金の割合が高いという特徴がある。2018年度の早稲田大学における奨学金受給者のうち、学内奨学金の受給者数は日本学生支援機構の奨学金の受給者の約2分の1ほどであった。早稲田大学においては、給付型:貸与型の受給割合はおよそ4:6であるが、その給付型奨学金の受給者のうち約6.5割は学内奨学金の利用者である。

学内奨学金の留意すべき点としては、合格前に申請をするタイプの奨学金の場合、合格が確約されているわけではない為、実際にその制度を使えるかどうかがわからないという注意点がある。また反対に、合格後に申請を出すタイプの奨学金であれば、入学したものの審査に通らず受給できないとなった場合のリスクを考えておく必要がある。

特に私立大学など複数の大学を受験する学生の場合は、受験する大学ごとに制度が異なっている為、その一つ一つを受験勉強と並行して確認することは、身体的にも精神的にも負担となりうる。

また、日本学生支援機構や各大学以外にも、民間企業や財団などからの奨学金の制度も存在している。例えば、(株)キーエンスの行っている、キーエンス財団による給付型奨学金制度を利用すると、4年間総額384万円ほどを、返済の必要なく受給することができる。年間500名ほどを対象として選考を行っており、当然日本学生支援機構の行っている支援者数とは比べ物にならないものの、こうした企業や財団も学生の支援に力を入れているところは多い。

・授業料減免制度

上記で述べたような、奨学金の制度以外にも、2020年度から新たに学生支援策の一つとして始まったのが、授業料減免制度である。

本制度と日本学生支援機構からの奨学金制度は併せて「高等教育の修学支援新制度」として打ち出されており、一部では「大学無償化」とも言われている。

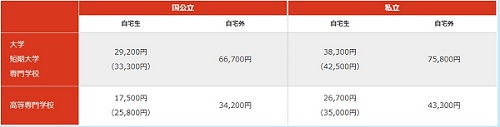

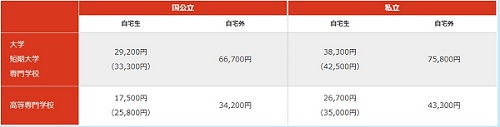

具体的な支給金額は以下に示す通りであるが、要するに入学金、及び授業料が、私立か公立か、また通学が自宅からか否か、等の条件によって決められた金額分、減額されるという仕組みである。

出所:文部科学省「学びたい気持ちを応援します。高等学校の修学支援新制度」

出所:文部科学省「学びたい気持ちを応援します。高等学校の修学支援新制度」

支給の条件としては①学ぶ意欲があること、②世帯の収入が基準を満たしていること、の2点が挙げられる。①の内容としては、授業への出席や成績等が加味されることとなっており、基準を満たさない場合、支給の取り消しや返金義務が生じる可能性もあることが明記されている。②の内容としては、支援の条件として、満額支給は住民生非課税世帯であり、年収270万円以下の世帯である。それに近い年収の過程は、「住民税非課税世帯に準ずる」として、減額されたうえでの支給となっている。

出所:文部科学省「学びたい気持ちを応援します。高等学校の修学支援新制度」

支給額としては、授業料減免措置として、最も高い、住民税非課税世帯+私立大学+自宅外から通学、の場合で年間70万円減額、入学金も26万円減額される。併せて月額約7万5千円の給付型奨学金が日本学生機構から受けられるとしている。

施策としてはまだ新しく、その効果が実証できる段階にはないが、施策の周知、利用者の増加等が今後の課題としてはあげられるだろう。

第七章 参考となる施策や案

・HECS

低所得の学生に対する支援制度が整っている国として、オーストラリアが挙げられることが多い。このオーストラリアにおいて導入されているのが、HECS(高等教育拠出金制度)というものである。HECSとは基本的には授業料の後払い、ローン制度だと理解することができる。この制度の利用者は制度利用時に納税者番号を税務署に申告し、卒業後、給与の数%が引かれる形で授業料の返済が行われる。所得が一定の水準を満たすまでは返済が猶予されるのに加え、返済額も給与への%掛けであることから、所得額に応じた金額を返済することができる。

また、授業料に関しては一時政府による立て替えという形をとっていることから、大学側からしても、膨大な金額が未返済となる、というリスクを避けることができる。学生側からしても、所得が伴っていないにも関わらず、返済に追われるというリスクを空けることができ、双方にとってメリットの大きい施策ということができる。

・卒業後拠出金制度

2021年、第99代自民党総裁選において、候補者の岸田文雄氏はじめ、各氏がその必要性に関して述べたことで注目を浴びることとなった制度である。岸田氏は2021年9月20日、総裁選に向け、同党青年局、女性局が主催した討論会において、「オーストラリアの『HECS(ヘックス)』のような出世払い的な制度をつくるのが大事だ」と述べている。(※HECSの概要は、授業料を国がいったん立て替え、卒業後に所得水準によって決まる金額を支払う、という仕組みである。)2021年、第99代自民党総裁選において、候補者の岸田文雄氏はじめ、各氏がその必要性に関して述べたことで注目を浴びることとなった制度である。岸田氏は2021年9月20日、総裁選に向け、同党青年局、女性局が主催した討論会において、「オーストラリアの『HECS(ヘックス)』のような出世払い的な制度をつくるのが大事だ」と述べている。(※HECSの概要は、授業料を国がいったん立て替え、卒業後に所得水準によって決まる金額を支払う、という仕組みである。)

日本においても本制度の導入は検討が行われており、2018年には、文武科学省の委員会に置いて、「授業料後払い制度導入の 検討の必要性について」という提言が委員の小林氏(東京大学総合教育研究センター教授)、村田氏(関西学院大学 学長)より提出されている。

・出世払い型奨学金

上述のHECSを参考とした学生への経済援助策の一環として、岸田内閣では、「出世払い型奨学金」(筆者仮称)の提言が行われている。

本問題に関しては、教育未来創造会議(議長:岸田文雄内閣総理大臣)で議論されており、2022年5月に出された提言の中に、こうした出世払い型の奨学金制度についての言及がなされている。ここでは主に大学院に進学する学生に対する支援策としての議論がなされているが、この制度は高校、大学にも転用可能であると考える。

本提言内では、

「新たな時代に対応する学びの支援の充実」のための具体的取り組みとして、「現行の貸与型奨学金について、無利子・有利子に関わらず、また現在返還中の者も含めて利用できる減額返還制度を、ライフイベント等も踏まえ返還者の判断で柔軟に返還できるよう見直すとともに、在学中は授業料を徴収せず卒業(修了)後の所得に連動して返還・納付を可能とする新たな制度を、高等教育の修学支援新制度の対象とはなっていない大学院段階において導入する。これらにより大学・大学院・高専等で学ぶ者がいずれも卒業後の所得に応じて柔軟に返還できる出世払いの仕組みを創設する。」

と言及されている。

そして実際にこの制度は、2024年秋の導入に向け議論が進んでおり、修士課程の学生を対象として導入することが決まり、文部科学省の有識者会議がその制度案をまとめ、政府内での最終検討のフェーズに突入している。

第八章 教育支援制度の充実のために

・制度の複雑さ

奨学金などの経済的援助は、日本学生支援機構が中心であった今までと比べ、各企業も積極的に取り組みを始めたり、国の制度としても少しずつ整い始めたりと、制度の多様化が進んでいる。だが一方、制度が多様化する分、その複雑さが利用者の心理的ハードルを高めているという面も指摘できる。

折角制度自体が整っていても、利用者に適切にその情報が伝わっていなければ、制度として効力を持つことはない為、利用を考えるすべての人に、正しく情報が伝わるような伝達システムの構築が求められているといえる。

注目すべき点の一つとして、民間においては、参考になりうるシステムは構築され始めている。株式会社Cronoは、企業が実施している奨学金などを見つけやすくするプラットフォームを提供している。企業や財団が実施している奨学金制度は、給付型のものも多く、実際に活用することができれば受給者にとって大いに助けとなるものも多い。しかしその数の多さや、一つ当たりの募集人数の少なさなどから、実際に利用に至るまでのハードルは高くなってしまっている。Cronoにおいては、受給者側がある程度の情報を入力するだけで、条件に合う奨学金制度をピックアップするなど、うまくマッチングが成立するための手段を提供している。

こうしたサービスのニーズは根強く存在しており、この仕組みをさらに拡充していくことには意義があるといえるだろう。

また、制度の複雑さを改良するもう一つの方向性としては、一つ経済支援策の中心たる施策を立案するという方向性も考えられる。各種制度に不足する点があることから、このような制度の乱立に繋がっていると考えると、それらを補うことのできる政策が求められるところでもある。

・支給対象の狭さ

現状の経済支援策に関しては、主に住民税非課税世帯とされる、年収270万円前後を基準とされることが多い。しかし、特に大学進学に関しては、年収が300万円以上ある家庭であっても、経済的に進学が厳しい家庭は多く存在すると考えられる。年収による線引きなどに加え、ひとり親家庭である、などといった背景から、経済的に進学を断念する学生も存在する。

その為、現状の支給範囲は狭いと言わざるを得ない。可処分所得等と大学の学費の比較から、支給対象の再検討を行う必要はあるだろう。また同時に、制度として持続可能なものであることが求められる。財源にも限りがある以上、制度の改良などを行わず、現行の制度の下で、いたずらに支給対象や支給額を増やすのではなく、卒業後拠出金制度や類似の施策なども含めた、返済が期待できる制度と、給付型の併用について前向きに検討することが必要だと考えられる。

・財源確保の問題

給付型奨学金や、授業料減免措置に関しては、当然ながら財源が必要となる。この財源は基本的に税金で賄われているのが現状である。しかし、単に給付する一方では、いたずらに財源が必要となり、制度としての持続可能性はあまり高くないと言わざるを得ない。また、財源のある限りでしかこの制度の運用することができないため、上記の支給対象の狭さといった問題の解決を難しくしているという側面もある。

第九章 政策提言

今回ここで提言したいのは、オーストラリアのHECSに始まる出世払い型を原則とした奨学金制度、及び日本でも導入が検討されているものを参考として、より持続可能な形での経済支援策を検討したものである。

制度概観

この提言案(新案)は、出世払いの考え方に基づく返済方法の検討を行ったものである。また、財源の確保の方法に関しては、日本における年金制度の資金運用方法に案を得たものである。

岸田政権による「異次元の少子化対策」が唱えられるものの、現状としては少子高齢化が不可逆的に進む昨今、若者世代が高齢者世代を支える年金のシステムにはひずみが生じ始めている現状がある。しかし、反対に卒業した大人世代が現役学生世代を支える仕組みを構築することができれば、負担割合から考えても持続可能なシステムとして構築することは可能なのではないかと考える。

この新案においては、在学中の支払いは不要とする。本来の目的は大学進学ではなく、大学という高等教育機関において、自身の望む教育を受けることにある。その為、進学は叶えども、学費の支払い、奨学金の返済に追われる学生を生み出すことは本論においては目的に適っているとは言えない。

この在学中の学費については、既にこの制度を利用し、卒業し自ら収入を得ている大人世代から返済されたものをそのまま充てる形をとる。よっては「大学在学中に学費が免除」となり、その分、収入を得てから「同じ立場の学生の学費を肩代わりする」ような制度とも見ることができるだろう。

返済(支払い)に関しては、卒業後、既定の年数が経過するまで、その年の収入に応じた%分の金額を返済する形式をとる。返済額が人によって異なることとなるが、この点は日本に於いても既に採用されている「累進課税」の制度を参考としている。人によって支払額そのものが異なる点は一見不平等に感じることはあるものの、その支払いによって受ける負担感において平等性を保つ事ができる為、現行成り立っている。この制度の流用という形で、支払い額は収入によって異なるものの、制度としては成り立たせることができるものと考える。

返済額及び返済額の仮案であるが、借りた金額に比例して返済期間を定める形を提案する。金額は収入に応じている以上、一定の期間返済し続ける事は理論上可能であり、返済年数の負担に関しては借りた金額に応じて増していく形態であっても制度としては成り立つものと考える。

・新案のメリット

1,返済による生活の破綻のリスクが低い。

新案においては、返済額は年間の給与所得に応じて決まる形となる。その為、奨学金を借りたものの、予測していた収入と実収入に乖離があり、返済計画が破綻するというリスクは低くなっている。

また、この返済時に生活苦に陥るリスクが、多くの人にとって奨学金を借りる際の心理的障壁となっていることは前述のとおりである。

その為、このリスクが取り除かれているこの新案を採用すれば、経済的援助を受けながらも通学をする学生が増える事が想定される。現行の奨学金制度を利用している層のみならず、経済的負担からそもそも進学を断念していた層に対するアプローチともなり、結果として本論の最終的なゴールともいえる、教育に関する選択肢を広げることに繋がる。

2,制度としての持続可能性

現行の給付型奨学金などに関しては、どうしても財源に限りがある為、財源が尽きれば当然奨学金制度は成り立たなくなる。一方この新案であれば、一度制度として確立させることができれば、現役学生世代と卒業した大人世代でこの問題を解決させることができ、必要な財源に関しては少なく抑えることができる。その為、比較的持続可能の高い制度設計だといえる。

3,利用者層の拡大

現行の奨学金制度は、上述の通り、財源面で限りがある。その為、貸与対象に収入制限を設ける等という形で幅を狭めて支給する他ない。しかし、進学を経済的事情から諦める家庭には、この制限以上の収入を得ている家庭も含まれている。この点で、利用可能者層の拡大が財源の問題と切っても切り離せない問題となってしまっている。

一方で新案においては、この制度を学生時代に利用した学生は、将来的にこの制度を支える給付側となり得る仕組みである。その為、利用者層の制限は基本的に必要としない。(制度運用当初の、財源的制限下での運用を余儀なくされるフェーズを除く)むしろ、利用者の増加は将来的に本制度をより強固なものにすることに繋がり、歓迎すべきものということもできる。

また、利用者に制限をかける際に不可欠だったのが、厳正な審査である。その為煩雑な手続き、申請等が必要となり、奨学金の利用に手が伸びなくなる一因にもなっていた。新案においては、こうした厳正な審査の必要度は減少し、比較的容易な手続きをもって給付することができると考えられる。

導入障壁、問題点

1,利用開始時の財源

新案に関しては、制度として確立されて以降は前述のように現役学生世代と卒業した大人世代間での援助により成立することができる。一方で、制度運用当初は、学生に対し援助する、この制度を利用し卒業した大人世代が存在しない為、どこかから財源を確保する必要がある。また、この制度においては、運用当初に貸与した学生からの返済分もその当時の現役学生世代の学費分に充てられる設計となっている為、この財源に関しては返済のめどが無い。返済のためには一定期間、必要学費分に上乗せして徴収するなどの施策が必要となるが、制度の性質上難しい面もあると考えられるため、初期投資としての財源を確保する必要がある。

この問題は現行の給付型奨学金などにも生じる問題ではある。現在の日本学生支援機構の給付型奨学金はそのほとんどが国庫補助金から成り立っているものである。この財源分は、新案が確立すれば基本的には不要となる為、この財源を転用するという方法が一つ考えられるところではある。また、そのほかにも。新たな予算の計上、寄付金による運用などが考え得る。

2,制度構築の難易度

本制度は仮に実施するとなると、現行の奨学金制度を抜本から改革するものになる。その為、制度改革には様々な調整が必要となる上、新案の周知など、現行制度を大きく変化させるため導入障壁は比較的高いと考えられる。様々な関係機関との調整も必要不可欠であり、ステークホルダー間での難易度の高い調整を余儀なくされることは、想像に難くない。

周知不足に関しては、現行政策に関しても課題として挙げられるところである。国、学生支援機構、メディア、高校、大学などが手を組み周知を徹底することが求められる。この新案の肝は多くの人による利用が可能なところであり、また多くの人の利用が無いと制度として成り立たなくなってしまう。この周知がうまくいくかどうかは、新案が確立し得るかどうかに直結する命題となる。

・総括

上述のように、教育における機会均等に対し、上記の新案を提言する。

教育の重要性の観点から、希望する学生に対しては教育を受ける機会を担保する制度設計が必要であり、この新案であればそうした機会の担保が可能であると考える。

こうした支援制度に対するニーズは根強く、また制度しても定着すれば、一定効果を上げ続けることは可能であると考えられ、社会的意義の大きい政策であるといえる。

制度の実際の導入にあっては、様々な障壁は予想されるものの、将来的な観点から考えると、やはりこうした制度の導入が最善ではないだろうか。

参考文献

Last Update:2023/01/31

© NAGASAWA Ryosuke. All rights reserved