乽妛峑嫵幒(憢懁)乿 弌強丗pixiv

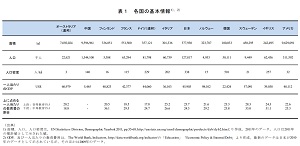

丂敪払忈奞偼丄峀斈惈敪払忈奞丄拲堄寚娮懡摦惈忈奞丄妛廗忈奞側偳丄擼婡擻偺敪払偵娭學偡傞忈奞偱偁傞丅峀斈惈敪払忈奞偼3 嵨傑偱偵尰傟丄嘆懳恖娭學傪峔抸偟帩懕偡傞偙偲偑崲擄丄嘇偙偲偽偺敪払偺抶傟丄嘊嫽枴傗娭怱偑嫹偔摿掕偺傕偺偵偙偩傢傞丄偲偄偆摿挜偑偁傞丅抦揑敪払偵抶傟傪敽傢側偄帺暵孹岦傪桳偡傞傕偺傪崅婡擻帺暵徢偲偄偆丅傾僗儁儖僈乕徢岓孮偼丄抦揑敪払偺抶傟傪敽傢偢丄偙偲偽偺敪払偵尠挊側抶傟偼側偄帺暵孹岦傪桳偡傞傕偺傪巜偡丅拞悤恄宱宯偵壗傜偐偺婡擻晄慡偑悇掕偝傟傞丅拲堄寚娮懡摦惈忈奞乮AD/HD丗Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder乯偼偦偺擭楊偁傞偄偼敪払偵晄掁崌偄側拲堄椡傗峴摦偺忈奞偱丄幮夛揑妶摦傗妛嬈偺婡擻偵巟忈傪偒偨偡傕偺丅7 嵨埲慜偵尰傟丄偦偺忬懺偑帩懕偟丄拞悤恄宱宯偵側傫傜偐偺梫場偵傛傞婡擻晄慡偑悇掕偝傟傞丅妛廗忈奞乮LD丗Learning Disorders傑偨偼Learning Disabilities乯偼丄慡斒揑側抦揑敪払偵抶傟偼側偄偑丄暦偔丒榖偡丒撉傓丒彂偔丒寁嶼偡傞丒悇榑偡傞擻椡偺偆偪摿掕偺傕偺偺廗摼偲巊梡偵挊偟偄崲擄傪帵偡條乆側忈奞傪帵偡傕偺傪偄偆丅尨場偵拞悤恄宱宯偺婡擻忈奞偑悇掕偝傟傞丅婍幙揑忈奞乮帇妎丒挳妎丒抦擻乯傗忣弿忈奞丒娐嫬梫場偑捈愙偺尨場偱偼側偄偲悇掕偝傟傞丅敪払忈奞偺偁傞恖偼丄懠恖偲偺娭學偯偔傝傗僐儈儏僯働乕僔儑儞側偳偑嬯庤偩偑丄桪傟偨擻椡偑敪婗偝傟偰偄傞応崌傕偁傝丄廃傝偐傜尒偰傾儞僶儔儞僗側條巕偑棟夝偝傟偵偔偄丅傑偨丄敪払忈奞偑偁傞偲偄偭偰傕丄忈奞偺庬椶傗掱搙偵傛偭偰傕堘偄丄擭楊傗惈奿側偳偵傛偭偰傕堦恖堦恖尰傟曽偼堘偆丅傑偨丄惗妶偺拞偱崲擄側偙偲傗嬯庤側偙偲傕偝傑偞傑偱偁傞偨傔丄堦恖堦恖偺摿挜偵墳偠偨攝椂傗娐嫬偺惍旛偑廳梫偱偁傞丅敪払忈奞偼抁婜揑偺柺愙偱帯桙偡傞偙偲偼彮側偔丄忈奞傪捠偟偰偺椕堢傗巟墖偑媮傔傜傟傞丅

丂忈奞偺桳柍偵偐偐傢傜偢丄巹偨偪偼幮夛偺拞偱彆偗崌偄側偑傜惗偒偰偄傞丅攔彍偡傞偺偱偼側偔丄屳偄偺堘偄傪擣傔偲傕偵惗偒偰偄偗傞嫟惗幮夛偵側偭偰偄偔昁梫偑偁傞丅傑偨丄忈奞幰偼乽彆偗傜傟傞乿懚嵼偱偼側偔丄幮夛嶲壛丒峷專偡傞懚嵼偵側傞偙偲偱弶傔偰懳摍側娭學偑惉棫偡傞偲峫偊傞丅忈奞偑偁傞巕偳傕偺屄乆偺僯乕僘傗摿挜傪懜廳偡傞嫵堢傗壙抣娤偑怹摟偟偰偄偗偽丄彨棃揑偵忈奞幰偺幮夛嶲壛傗幮夛峷專傪幚尰偟傗偡偄幮夛偵側偭偰偄偔偺偱偼側偄偩傠偆偐丅戞俁復偱偼丄忈奞偺偁傞惗搆傪嫵堢偡傞忋偱寚偐偣側偄峫偊傗僔僗僥儉偱偁傞僀儞僋儖乕僔僽嫵堢偵偮偄偰婰弎偡傞丅

係-侾丂捠忢妛媺偱偺庢傝慻傒

丂1981擭偺嫵堢朄偵傛傝丄忈奞僇僥僑儕乕傪婎偵偟偨傕偺偐傜妛廗偵偍偄偰摿暿側嫵堢揑僯乕僘傪婎偵偟偨嫵堢傊偺曄峏偑寛掕偝傟偨丅栚揑偼丄忈奞偺儔儀儕儞僌偺夞旔丄廬棃偺忈奞僇僥僑儕乕偺奣擮偱偼巟墖偝傟偵偔偄妛廗抶懾偺巕偳傕偺嫵堢丄忈奞偑暋悢偁傞巕偳傕偺嫵堢偺廩幚偱偁傞丅摿暿側嫵堢揑僯乕僘偼SEN乮Special Educational Needs乯偲屇偽傟丄偙傟偼忈奞偺桳柍偱偼側偔乽妛廗偵偍偗傞崲擄偝乿傪婎杮偲偟丄朄掕昡壙偵傛偭偰僗僥乕僩儊儞僩傪摼傞偙偲偱擣掕偝傟傞丅僗僥乕僩儊儞僩偵偼乽摿暿側嫵堢揑僯乕僘偑偳偺傛偆側傕偺側偺偐乿乽昁梫側嫵堢揑庤棫偰乿側偳偵偮偄偰婰弎偝傟偰偄傞丅妛廗偺崲擄偝偑戝偒偄巕偳傕偵偮偄偰僗僥乕僩儊儞僩偑敪峴偝傟偨傜丄抧曽峴惌摉嬊傗妛峑偵偼昁梫側嫵堢庤棫偰傪梡堄偡傞媊柋偑壽偣傜傟偰偄傞丅

丂尨懃揑偵巕偳傕偼妛嬫撪偺彫妛峑偵擖妛偡傞偙偲偵側偭偰偍傝丄24乣25恖偺僋儔僗偵怳傝暘偗傜傟傞丅偨偩偟丄僗僥乕僩儊儞僩偑偁傞巕偳傕傗曐岇幰偑婓朷偟偨応崌丒岠壥揑側嫵堢偺採嫙偲柕弬偡傞応崌偼摿暿妛峑偵擖妛偡傞偲偄偆慖戰傕梡堄偝傟偰偄傞丅捠忢偺妛峑偺拞偱僗僥乕僩儊儞僩偼側偄偑丄摿暿側嫵堢揑僯乕僘偺偁傞巕嫙偵偼屄乆偺僯乕僘偵墳偠偨崌棟揑攝椂偑偁傞丅SEN僐乕僨傿僱乕僞乕丄僗僋乕儖傾僋僔儑儞丄僗僋乕儖傾僋僔儑儞僾儔僗偲偄偆巟墖嫵堳偑摿暿側僯乕僘傪昁梫偲偡傞巕偳傕傪巟墖偟偰偄傞丅SEN僐乕僨傿僱乕僞乕偼丄峑撪偺SEN偺偁傞巕偳傕傪廍偄弌偟丄扴擟偲偲傕偵屄暿揑嫵堢寁夋傪棫偰嫵堢偺昡壙傪峴偆丅僗僋乕儖傾僋僔儑儞偼丄SEN偺偁傞偲擣傔傜傟偨巕偳傕偵懳偟偰峴偆巟墖偺堦斣栚偺栶妱偱偁傝丄庼嬈偺岺晇傗攝抲偝傟偨曗彆嫵堳偑愊嬌揑偵娭傢傞偙偲偱巟墖傪峴偆丅僗僋乕儖傾僋僔儑儞僾儔僗偼僗僋乕儖傾僋僔儑儞偺抜奒偱廫暘側僯乕僘傪庴偗傜傟側偐偭偨巕偳傕偨偪偵巟墖傪峴偆丅抧曽峴惌摉嬊偑妛峑偵懳偟偰帒嬥傪採嫙偟嫵嵽傪岺晇偟偨傝丄怴偨偵曗彆嫵堳偺攝抲丄傕偟偔偼抧曽峴惌摉嬊偐傜攈尛偝傟偨愱栧揑側嫵堳傪妶梡偟偨屄暿巜摫傪峴偭偨傝偡傞丅僗僋乕儖傾僋僔儑儞偱傕夵慞偑尒傜傟側偄応崌偼丄捠媺巜摫嫵幒偵捠偆偙偲偵側偭偰偄傞丅偨偩偟丄偄偢傟傕巕偳傕偨偪偼崙壠婎弨偺嫵堢壽掱傪庴偗傞丅

係-俀丂摿暿巟墖妛媺偱偺庢傝慻傒

丂摿暿巟墖妛峑偺僗僀僗丒僐僥乕僕丒僗僋乕儖偵偮偄偰徯夘偡傞丅2乣19嵨傑偱偺妛廗忈奞丄峴摦丒僐儈儏僯働乕僔儑儞忈奞丄帺暵徢僗儁僋僩儔儉忈奞偺偁傞巕偳傕傪庴偗擖傟偰偄傞丅嵟廳搙偺忈奞偺偁傞惗搆偵懳偟偰偼丄屄乆偺僯乕僘偵崌傢偣偨摿暿側僾儘僌儔儉丄廳搙偺忈奞偑偁傟偽惗妶偵昁梫側僗僉儖傪恎偵拝偗偝偣傞偨傔偺弨惓婯僾儘僌儔儉丄寉搙偺忈奞偱偁傟偽崙壠婎弨偺嫵堢壽掱偲丄忈奞偺廳偝偵崌傢偣偨俁偮偺僇儕僉儏儔儉偑梡堄偝傟偰偄傞丅摿偵僐儈儏僯働乕僔儑儞擻椡丄擣幆椡丄帺棫丄恎懱敪払側偳偺惗妶僗僉儖偺敪払傪廳帇偟偰偄傞丅僗僀僗丒僐僥乕僕丒僗僋乕儖偱偼梀傃応偲嫵幒偵偍偄偰娐嫬惍旛偑偝傟偰偄傞丅梀傃応偵偼巕偳傕偺摦偒偺摫慄傪峫偊偨嵶偐側攝椂偑偝傟偰偍傝丄帺暵僗儁僋僩儔儉徢帣偺摿惈偵崌傢偣偰惛恄揑偵棊偪拝偔暤埻婥偺抾惢偺嶒偑梡堄偝傟偰偄傞丅傑偨丄奜奅偐傜偺梋暘側巋寖偑娚榓偱偒傞傛偆側懳嶔傕偝傟偰偄傞丅嫵幒偺奺僋儔僗偵偼揹摦巕崟斅傗楢摦偡傞僷僜僐儞偑忢旛偝傟偰偍傝丄奺僋儔僗偵娙扨側挷棟偑偱偒傞僉僢僠儞傕偁傞丅傑偨丄巕偳傕偑崿棎偟偨嵺偵媥傔傞屄幒乮侾懳侾儖乕儉乯偑偁傝丄巕偳傕偺棟夝傪懀偡偨傔偺帇妎揑側採帵暔傕偁傞丅偙偺傛偆偵巕偳傕偺幮夛惈偺堢惉傪帇栰偵擖傟偨嫵堢偑偝傟偰偄傞丅

杮恖傗曐岇幰偑堛椕婡娭偱恌抐丄憡択傪怽偟崬傓偲丄堛椕婡娭偑梫朷偵崌偭偨巗嫵堢埾堳夛偺婡娭傪徯夘偡傞丅妛峑偱偼峑撪娭學幰傗曐岇幰傪岎偊懳徾帣摱偵偲偭偰昁梫側巟墖傪専摙偡傞働乕僗夛媍傪奐偄偨傝丄摿暿巟墖嫵堢僐乕僨傿僱乕僞乕偑傾僙僗儊儞僩傗屄暿偺巜摫寁夋偺巟墖偲巜摫傪峴偭偨傝偟偰偄傞丅偼偭偒傝偲偟偨忈奞偩偲恌抐偝傟偰偄側偔偰傕丄忈奞偺孹岦偑偁偭偨傝傑偨偼擔忢惗妶偱戝偒側崲擄偑偁傟偽丄捠媺偵捠偭偨傝偡傞偙偲傕偱偒傞丅巗嫵堢埾堳夛偱偼敪払忈奞傪娷傓忈奞偵娭偡傞愱栧揑側抦幆傪帩偮弰夞憡択堳偑丄捠忢妛媺傗摿暿巟墖妛媺偵弰夞憡択傪偡傞丅偙偺弰夞憡択堳偼丄妛峑嫵堳偵丄敪払忈奞傪娷傓忈奞偺偁傞帣摱惗搆偵懳偡傞巜摫撪梕傗曽朄偵娭偡傞傾僪僶僀僗傪峴偆丅

俆-侾丂屛撿巗愱栧壠僠乕儉夛媍丒弰夞憡択丒摿暿巟墖嫵堢僐乕僨傿僱乕僞乕楢棈夛

丂屛撿巗愱栧壠僠乕儉夛媍偼丄妛峑嫵堢壽偑擭娫俇夞奐偄偰偄傞丅儊儞僶乕偼丄妛峑嫵堢壽挿丄妛峑嫵堢壽巜摫庡帠丄敪払巟墖幒挿丄敪払巟墖幒曐寬巘丄彫帣惛恄壢堛丄弰夞憡択堳丄捠媺巜摫嫵幒嫵桜丄摿暿巟墖妛峑抧堟僐乕僨傿僱乕僞乕偩丅偙偺夛媍偱丄屛撿巗偲偟偰偺摿暿巟墖嫵堢慡懱偺悇恑偵偮偄偰偺専摙傗堛椕偵娭傢傞帠椺専摙摍傪幚巤偟偰偄傞丅屛撿巗偺弰夞憡択偼丄曐堢墍丒梒抰墍丒擣掕偙偳傕墍丒彫妛峑丒拞妛峑傪懳徾偵幚巤偟偰偄傞丅峑撪乮墍乯埾堳夛偱巟墖偑昁梫偲敾抐偝傟偨巕偳傕偵偮偄偰偺丄巟墖傗巜摫偺偁傝曽偺憡択丄怱棟専嵏偺幚巤偵崌傢偣偰憡択堳偑朘栤偡傞丅妛峑偺摿暿巟墖嫵堢僐乕僨傿僱乕僞乕偑弰夞憡択偺憢岥偩丅彫妛峑丒拞妛峑偼嫵堢埾堳夛偺埾忷偵傛傞弰夞憡択堳摍偑扴摉偡傞丅傑偨丄彫拞妛峑偺摿暿巟墖妛媺偼丄抧堟偺摿暿巟墖妛峑偺僙儞僞乕揑婡擻偵傛傞弰夞憡択傪庴偗傞偙偲偑偱偒傞丅摿暿巟墖嫵堢僐乕僨傿僱乕僞乕偼丄奺峑墍偱巜柤偝傟傞丅妛峑偺僐乕僨傿僱乕僞乕楢棈夛偼擭娫係夞奐嵜偟丄摿暿巟墖嫵堢偺悇恑偵偮偄偰榖偟崌偄丄恑捇忬嫷偺妋擣傗奺峑偺忣曬岎姺傪幚巤偟偰偄傞丅

俆-俀丂偙偲偽偺嫵幒

丂偙偲偽偺嫵幒偲偼丄尵岅偺捠媺巜摫嫵幒偱丄偙偲偽傗僐儈儏僯働乕僔儑儞丄妛廗柺偵偄傠偄傠側壽戣傪帩偮梒帣丒帣摱媦傃惗搆偵懳偟丄梒帣婜偐傜妛楊婜廔椆傑偱丄曐尟丒暉巸丒堛椕丒廇楯偲偺楢実傪恾傝側偑傜丄堦恖傂偲傝偵崌傢偣偨宲懕揑側摿暿巟墖嫵堢側偳偺僒乕價僗傪幚巤偡傞嫵幒偱偁傞丅屄暿偺巜摫寁夋傪傕偲偵丄巕偳傕偑捠偭偰偄傞彫拞妛峑偺扴擟偺愭惗偲楢実傪庢傝側偑傜丄嫵堢揑巟墖丄嫵堢憡択傪峴偭偰偄傞丅

丂偙偲偽偺嫵幒偵偼師偺傛偆側巕偳傕偵懳偟偰丄屄暿傑偨偼彫僌儖乕僾偱偺巜摫傪峴偆嫵幒偱偁傞丅

嘆敪壒偑晄柧椖偱偁傞

嘇帹偺暦偙偊偑埆偄偨傔丄偙偲偽偺敪払偵壽戣偑偁傞

嘊偙偲偽傪暦偄偰棟夝偡傞椡傗帺暘偺巚偄傪榖偡椡側偳丄偙偲偽偺敪払偵壽戣偑偁傞

嘋榖偙偲偽偺儕僘儉偑棎傟傞乮偳傕傞乯

嘍晄拲堄傗懡摦偺孹岦偑偁傝丄廤抍妶摦偵偮傑偢偒偑偁傞

嘐廃傝偺忬嫷傪偆傑偔撉傒庢傟側偄偨傔偵丄懳恖娭學傗廤抍妶摦偵偮傑偢偒偑偁傞

嘑堦曽揑側榖傪偟偨傝摿掕偺偙偲偵偙偩傢偭偨傝偟偰丄僐儈儏僯働乕僔儑儞偑偆傑偔庢傟側偄

嘒暦偔丒榖偡丒撉傓丒彂偔丒寁嶼偡傞丒峫偊傞擻椡偵偐偨傛傝偑偁傝丄懳恖娭學傗妛廗偵偮傑偢偒偑偁傞

丂偙傟傑偱乽偪傚偭偲偐傢偭偨巕乿乽帺屓拞怱揑側傢偑傑傑側巕乿乽棊偪拝偒偺側偄巕乿乽壠掚偱偺偟偮偗偑偱偒偰偄側偄巕乿偲岆夝偝傟偨傝丄尒夁偛偝傟偨傝偟偰偄偨巕偳傕偺峴摦偺尨場傪杮恖傗壠懓偺搘椡晄懌偲偣偢偵丄巕偳傕偺摿挜傪棟夝偟丄偦偺巕偳傕偵墳偠偨嫵堢揑巟墖傪曐岇幰丄妛峑丄娭學婡娭摍偲楢実偟偰庢傝慻傫偱偄傞丅妛楊婜偱偼彫拞妛惗傪懳徾偵丄嫵堢憡択傪庴偗偨傝丄屄暿傑偨偼僌儖乕僾偱偺巜摫傪峴偭偨傝偟偰偄傞丅妛廗傗梀傃丄傑偨偼専嵏傪幚巤偟側偑傜巕偳傕偺摿惈傪尒嬌傔丄岠壥揑側巟墖曽朄傪扵傞丅屄暿偺巜摫寁夋偵婎偯偒丄廡侾乣寧侾夞捠媺偟偰巜摫傪庴偗傞偙偲傕偱偒傞丅巕偳傕傗曐岇幰偑埨怱偟偰捠偄丄妶椡傗帺怣傪偮偗傜傟傞娐嫬傪惍偊偰偄傞丅傑偨丄擭俀夞偺妛峑朘栤傪拞怱偵丄擔偛傠偐傜妛峑傗娭學婡娭偲枾偵楢実偟丄偙偲偽偺嫵幒偱偺巜摫偑惗妶慡斒偵妶偐偝傟傞傛偆偵偟偰偄傞丅

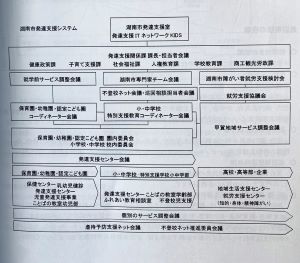

俆-俁丂KIDS乮屛撿巗敪払巟墖IT僱僢僩儚乕僋乯

丂屛撿巗偱偼丄敪払巟墖偵昁梫側忣曬偺偨傔偵KIDS乮Konan-city IT-network for Developmental Support偺摢暥帤乯傪塣梡偟偰偄傞丅KIDS偼丄巗撪岞棫曐堢墍丄梒抰墍丄擣掕偙偳傕墍丄彫妛峑丄拞妛峑丄敪払巟墖幒丄妛峑嫵堢壽丄曐寬僙儞僞乕丄偧偆偝傫嫵幒乮怱恎偺敪払偵抶傟傗忈奞偑偁傞丄偁傞偄偼偦偺孹岦偑偁傞巕偳傕偨偪偑捠偆応強乯丄偙偲偽偺嫵幒丄傆傟偁偄嫵堢憡択幒乮晄搊峑婡娭偑挿偔側傝丄嫵幒偵側偐側偐栠傟側偄巕嫙偨偪偑捠偆応強乯丄恖尃嫵堢壽丄巕堢偰巟墖壽丄幮夛暉巸壽丄彜岺娤岝楯惌壽偑寢傫偱偄傞丅傑偨巗愱栧壠僠乕儉儊儞僶乕偺弰夞憡択堳偲忣曬岎姺偑偱偒傞巇慻傒偲側偭偰偄傞丅KIDS偺摿挜偼丄娭學幰娫偺楢棈挷惍傗夛媍榐偺嫟桳偑娙扨偵偱偒傞偙偲丄曐岇幰偺椆彸偺傕偲偵巕偳傕偺忬嫷傗巜摫婰榐偑拁愊偱偒傞偙偲偵偁傞丅婡擻偼戝偒偔擇偮偁傝丄堦偮偼嶲壛幰偵僆乕僾儞側夛媍幒偱偺丄奺婡娭傊偺儊僢僙乕僕曉怣偲憲怣丄屄暿偺巜摫寁夋條幃摍偺僟僂儞儘乕僪丄尋廋偵娭偡傞忣曬嫟桳摍偱偁傞丅傕偆堦偮偼僋儘乕僘僪側夛媍幒偱偺巕偳傕偵娭偡傞巜摫忣曬偺拁愊偲嫟桳偱偁傞丅偙偺僱僢僩儚乕僋偺棙梡偵偁偨偭偰偼丄KIDS僱僢僩儚乕僋僈僀僪儔僀儞傪婯掕偟丄僙僉儏儕僥傿偲僾儔僀僶僔乕曐岇傪偼偐傞丅

俆-係丂幚嵺偺帠椺

亙廇怑屻偺娭學婡娭偲偦偺栶妱亜

嘆僴儘乕儚乕僋丗怑嬈偺徯夘偲婇嬈傊偺彆惉嬥傗婇嬈傊偺巜摫丄怑嬈僙儞僞乕傊偺埶棅傪峴偆

嘇忈奞幰怑嬈僙儞僞乕丗怑嬈昡壙傪婎偵僕儑僽僐乕僠巟墖傪寁夋偟幚巤丅夛幮偱偺嶌嬈媄弍偺棟夝丒廗摼丄恖娫娭學偺挷惍偼怑嬈僙儞僞乕偐傜僕儑僽僐乕僠傪攈尛丅掕婜揑側朘栤傪峴偄側偑傜丄怑嬈偺埨掕傪恾傞

嘊忈奞幰屬梡丒惗妶僙儞僞乕丗嘆嘇偺婡娭偲楢実偟丄傑偨惗妶巟墖偺婜娫偲偺嫶搉偟傪偡傞丅俙孨偺働乕僗偱偼丄杮恖傊偺巟墖丄壠懓傊偺巟墖丄夛幮傊偺巟墖傪偳偺傛偆偵慻傒崌傢偣偰偄偗偽丄偆傑偔巟偊偰峴偗傞偐峫偊偰挷惍偟偰偄傞丅怑嬈僙儞僞乕偺僕儑僽僐乕僠巟墖偑廔椆偡傞偲丄廇楯巟墖偺戞堦婡娭偲側傞

嘋抧堟僱僢僩憡択僒億乕僩僙儞僞乕丗惗妶巟墖偺拞怱偵側傝丄杮恖偺埨掕偟偨惗妶傪巟偊傞丅俙孨偵偮偄偰偼丄杮恖偺峫偊傗巚偄傪暦偒丄彨棃帺棫惗妶偑偱偒傞傛偆偵僌儖乕僾儂乕儉傊偺幚廗挷惍傗捠嬑妋擣傪峴偭偰偄傞

嘍巗暉巸帠柋強偲敪払巟墖幒丗柉惗埾堳傗寈嶡側偳抧堟偺帒尮偵摥偒偐偗丄埨怱偟偰惗妶偱偒傞傛偆偵娫愙揑側巟墖婡娭偺埶棅傗挷惍傪峴偭偰偄傞

嘐敪払忈奞巟墖僙儞僞乕丗敪払忈奞傪愱栧偵巟墖偡傞婡娭丅抧堟偱巟偊堢娭學婡娭偵懳偟偰僗乕僷乕僶僀僓乕偺栶妱

嘑摿暿巟墖妛峑丗懖嬈惗偵偲偭偰傕壠懓偵偲偭偰傕恎嬤偱憡択偟傗偡偄嵟弶偺婜娫丅嘊傗嘋偑杮恖傗壠懓偵偲偭偰棙梡偟傗偡偄娭學偵側傞傑偱偺嫶搉偟偼摿偵廳梫

嘒堛椕乮惛恄壢堛乯丗俙孨偵偮偄偰偼丄惛恄壢偵掕婜揑側僇僂儞僙儕儞僌傪庴偗偰偄傞丅嘐偲摨偠偔巟墖婡娭偵偲偭偰偼愱栧壠偲偟偰偺傾僪僶僀僗傪媮傔偰偄傞

Last Update:2023/1/29

©2020 Ayano NISHIYAMA. All rights reserved.