若者の起業を促進する

ースウェーデンの起業家教育を参考にー

早稲田大学社会科学部4年

上沼ゼミⅢ 横尾達也

「起業のイメージ図」

出典:次世代ビジネス研究所「起業の成功率を100%にするための”11″の秘訣とコツ」

章立て

- 第1章 はじめに-研究動機と意義-

- 第2章 起業率の定義

- 第3章 日本の起業率の現状

- 第4章 問題の概要

- 第5章 起業率の低さの要因

- 第6章 「若者」と「起業家精神」に着目する理由

- 第7章 起業家教育の必要性

- 第8章 スウェーデンの事例

- 第9章 日本とスウェーデンの比較検討

- 第10章 分析と考察

- 第11章 政策提言

- 第12章 おわりに-結論と研究の限界-

- 参考文献

第1章 はじめに-研究動機と意義-

本稿筆者が起業というテーマに着目することとなった理由は、自身の大学卒業後の進路を考えたときに、「就職活動をどうしようか?」という考えに自然と至っていたこと、すなわち起業という選択肢を当たり前のように消していたことに、疑問を持ったことに起因する。就職活動をするのが当たり前、つまり誰かに雇用されるのがスタンダードであり、起業をするのがレアケースという風潮は、本稿筆者だけでなく多くの日本人が抱いている感覚であると考えている。就職活動のマニュアル本やウェブページが散見され、就職率の高さを謳う大学や専門学校も多く存在している。そして事実、後述するように、日本の起業率は他の先進国に比べて圧倒的に低いものとなっている。さらに、2013年に閣議決定された「日本再興戦略-JAPAN is BACK」の中においても、起業は日本が抱える課題の1つとして挙げられており、「米国・英国レベルの開・廃業率を目指す」という目標が掲げられている。したがって、国レベルでの対応が迫られる問題である点においても、起業率の向上に向けた政策提言を行う必要性の高さを伺うことができる。

上記のような本稿筆者の研究動機と問題の重要性に基づいて、日本の起業率の現状とそこに存在する問題点とその要因、そして起業率の向上のための政策について論じ、日本の人々、後述する理由から特に若者に起業についての関心を持ってもらうこと、また起業率向上のための政策案を提示することが、本研究の意義である。

第2章 起業率の定義

そもそも、起業率というのは、その算出方法によって様々な定義がある。日本だけに限定しても、総務省の「事業所・企業統計調査」及び後継の「経済センサス‐基礎調査」による算出、厚生労働省の「雇用保険事業年報」による算出、法務省の「民事・訟務・人権統計年報」及び国税庁の「国税庁統計年報」による算出の3種類が挙げられる。そして、これらの算出を行っているのが、中小企業庁である。そこで、以下では中小企業庁が公表している「中小企業白書」を参考に、それぞれの起業率の定義の概要を説明していく。

- 総務省「事業所・企業統計調査」「経済センサス‐基礎調査」による算出方法

「事業所・企業統計調査」とは、総務省統計局が1947年から2006年まで実施していた、「事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにするとともに、各種標本調査実施のための母集団情報となる事業所及び企業の名簿を整備することを目的として行われる事業所及び企業についての国の最も基本的な統計調査」である。

この「事業所・企業統計調査」は2006年の調査を最後に廃止され、新たに「経済センサス‐基礎調査」が開始された。「経済センサス‐基礎調査」とは、同じく総務省統計局が2009年から実施している「すべての産業分野における事業所の活動状態等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにするとともに、事業所・企業を対象とする各種統計調査の母集団情報を整備することを目的とした統計法に基づく基幹統計調査」のことである。

これらの「事業所・企業統計調査」及び「経済センサス‐基礎調査」を基に算出された開業率(=起業率)は、「ある特定の期間において、新規に開設された事業所(又は企業)を年平均にならした数の、期首において既に存在していた事業所(又は企業)に対する割合」と定義されている。また、同様に開業率の対義語である廃業率についても、「廃業事業所(又は企業)を年平均にならした数の、期首において既に存在していた事業所(又は企業)に対する割合」と定義されている。(「中小企業白書(2011年度)」)

- 厚生労働省「雇用保険事業年報」による算出方法

厚生労働省が公表している「雇用保険事業年報」とは、「雇用保険の適用・給付状況を把握し、雇用保険制度の適正な運営を図るとともに、雇用対策等の基礎資料として利用することを目的」として行われる統計調査のことである。調査の対象は雇用保険の適用事業所であり、調査は2006年を初めとして毎年度行われている。

この「雇用保険事業年報」を基に算出される開業率の定義は、「前年度末の雇用保険適用事務所数に対する、当該年度に雇用関係が新規に成立した事業所数の割合」である。また、同様に廃業率についても「前年度末の雇用保険適用事務所数に対する、当該年度に雇用関係が消滅した事業所数の割合」と定義されている。(「中小企業白書(2011年度)」)

- 法務省「民事・訟務・人権統計年報」・国税庁「国税庁統計年報」による算出方法

法務省が公表している「民事・訟務・人権統計年報」から会社設立の登記を行った法人を、国税庁が公表している「国税庁統計年報」から毎年6月30日時点の法人数(2006年度分以前は、各年2月1日から1月31日までの間に事業年度が終了した法人数)を補足する。

これらを基に算出される開業率の定義は、「前年の法人数に対する当年の会社設立の登記の件数」である。また、廃業率は「当年の会社開業率と当年の会社増加率の差」と定義されている。(「中小企業白書(2011年度)」)

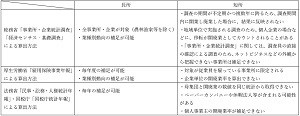

「算出方法別の開廃業率の長所・短所」

出典:中小企業庁「中小企業白書(2011年度)」・安田武彦「開業率の把握の現状と課題」を参考に本稿筆者作成

上記の表は、それぞれの開廃業率の特徴を示している。一口に開廃業率と言っても、その算出方法が異なる場合には、その性質も得られる結果も異なる点に留意する必要がある。例えば、各算出方法によって調査の対象や調査の期間が異なるため、得られた結果がどの算出方法に基づいているものなのかを考える必要がある。また、上記の算出方法はいずれも日本のものだが、開廃業率は国によっても算出方法が異なるため、日本と他国の統計データを比較するときにも、その点に注意する必要がある。

第3章 日本の起業率の現状

第2章で述べたように、起業率には様々な定義がある。その点を踏まえ、第3章では日本の起業率の現状について考察していく。

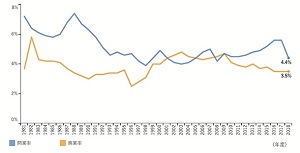

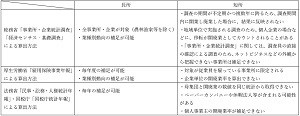

「開廃業率の推移」

出典:中小企業庁「中小企業白書(2020年度)」

上記のグラフは、厚生労働省の「雇用保険事業年報」を基に作成されたもので、1981年から2018年度までの日本の開廃業率の推移を表している。中小企業白書(2019年度)によると、「毎年度調査が実施されており、『日本再興戦略 2016」』でも、開廃業率の KPI として用いられている」ことをこの指標を採用した理由としている。しかし、第2章の「算出方法別の開廃業率の長所・短所」でも述べたように、いくつかの短所を内在している点を考慮する必要がある。

上記のグラフからは、1988年の7.4%をピークに開業率は低下して行き、それ以降はいずれの年も5%前後の水準をキープしているということが読み取れる。一方、廃業率に関しては、1982年に5.8%を記録している他は、概ね4%前後をキープしていることが読み取れる。また、2002年から2004年と2008年を除いて、いずれの年も開業率が廃業率以上の水準となっている。

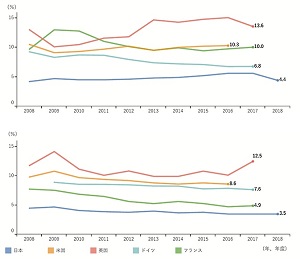

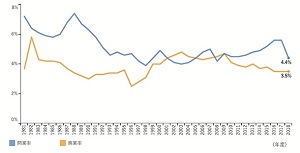

「開廃業率の国際比較(上:開業率、下:廃業率)」

出典:中小企業庁「中小企業白書(2020年度)」

上記の2つのグラフは、2008年から2018年頃までの日本と欧米4か国の開廃業率の推移の比較を表している。ただし、第2章でも指摘したように、各国で開廃業率の算出方法が異なるため、あくまでもこの比較は参考程度である点に留意する必要がある。

中長期気候目標に関する見解(簡略版)によると、日本を含むこれらの国々はいずれも先進国であるが、このグラフからは、2008年から2018年頃までの期間、日本が開業率と廃業率のいずれも最も低い水準で推移していることが分かる。また、最新の値に着目すると、開業率・廃業率がともに最も高いイギリスは、日本の3倍以上の開廃業率を記録している。また、アメリカも日本の2倍以上、他の2国も開業率と廃業率のいずれかは日本の2倍以上の値を記録している。したがって、同じ先進国で比較しても、日本の起業率は低いと言える。また、日本より高い値で推移しているものの、欧米諸国も毎年概ね同じ水準で推移していることが読み取れる。

第4章 問題の概要

第3章では、欧米諸国の先進国と比較して、日本の起業率は低いということを述べた。本章では、そもそもの話として、起業率が低いことの問題点を述べていく。以下では、考えられるそれぞれの問題点の概要を説明していく。

- 生産性に対する悪影響

生産性に対する悪影響というのは、厳密には生産性の上昇を妨げるということである。起業をして新たな企業が市場に参入するということは、既存の企業との競争が生じることに繋がる。その競争を通じ、より優れた企業、即ち生産性の高い企業が存続し、競争に敗れた企業は廃業となるわけである。したがって、開業と廃業のサイクルを通じて、その産業全体の企業の質と生産性が向上するわけである。しかし、起業率が低いということは、新たな市場競争が生まれにくいということである。そのため、生産性の向上が見込みにくくなるのである。

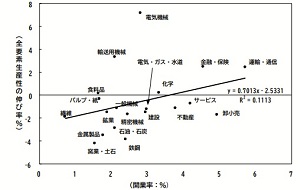

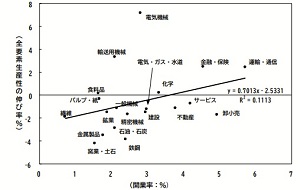

「 開業率と生産性上昇率の関係」

出典:小本恵照「低迷する開業率の経済的影響とその改善策」

上記の表は、産業別の開業率と生産性上昇率の関係を表している。この表から、産業別に程度の差こそあるものの、開業率と生産性上昇率には相関関係があることが読み取れる。したがって、上記で述べたように、起業率の低さは生産性の上昇の足かせとなってしまうのである。

- 雇用に対する悪影響

起業をするときというのは、単身で事業を営む場合を除いて、従業員を雇用することになる。したがって、起業には少なからず雇用創出力があるのである。しかし、起業率が低いということは、新たに雇用創出力を持つ企業が生まれにくいということである。第3章の「開廃業率の推移」では、概ね開業率が廃業率を上回る状態が続いているのが現状であることを述べたが、これがもし開業率がさらに低下し、廃業率が開業率を大きく上回るようなことがあれば(厳密には、廃業による雇用創出力の消失が開業による雇用創出力の誕生を大きく上回ることがあれば)、雇用創出力の低下は免れない。つまり、起業率の低下と言うのは、雇用創出力の低下に繋がりかねないのである。少なくとも、起業率が高くなるということは、逆説的に雇用創出力の上昇に繋がることは間違いない。

- 新たな起業に対する悪影響

起業率が低いということは、逆説的に言えば、就業をすることを選ぶ人の割合が高いということである。つまり、自然と「就業をするのが当たり前で、起業をするのが珍しい」という構図が出来上がるのである。心理学の用語に、社会的圧力というものがある。社会的圧力とは、「集団の規範に対して同調を余儀なくされる圧力」のことである。(心理学用語集: 社会的圧力・集団)したがって、起業をする際にもこの圧力が生じ、起業の障がいとなっていると考えられる。そして、起業率が低ければ低いほど、上述の圧力は確固としたものとなり、新たに起業を考える人が少なくなることに繋がると考えられる。

以上のように、起業率が低いことによって生じる問題は、多岐に渡るということがわかる。そのため、起業率の向上はそれらの問題を解消する上で重要であり、そして起業率向上のための政策提言を行うことに意義を見出すことができるのである。

第5章 起業率の低さの要因

それでは、日本の起業率の低さには、一体どのような要因が考えられるだろうか。神奈川県政策研究・大学連携センターの先行研究では、以下の4つの要因があると指摘されている。

- 起業家精神の弱さ

起業家精神とは、起業をしたいという思いのことである。日本では、そもそもこの起業家精神が弱い人々が多いというのである。神奈川県政策研究・大学連携センターの先行研究では、起業家精神の弱さの背景として、「身近に起業家のロールモデルがいないこと」「学校における起業家教育が十分でないこと」があるとしている。つまり、起業や起業家という考えや存在に触れる機会が少ないために、自分自身のキャリアを形成する上で起業という選択肢が弾かれるという訳である。また、起業家精神が養われにくいことには、第4章の「新たな起業に対する悪影響」でも述べたように、社会的圧力も関係していると考えられる。

- 事業に失敗したときのリスクの大きさ

事業に失敗したときのリスクとは、具体的には「再就職の困難さ」「借金等が残ること」の2つである。日本は、新卒切符などという言葉が存在しているように、新卒採用が中心である。したがって、起業をして仮に失敗した場合に、再就職をするのは新卒と比べて不利になる可能性があるということである。また、事業失敗という経験が人事からマイナスに思われてしまうという不安が、起業の足かせになっている可能性が指摘できる。さらに、起業をするのには金銭的なコストがかかるため、個人保証や担保が求められる場合には、事業が失敗した際に借金等が多額に残ってしまう可能性があるのである。

- 事業資金、ノウハウ、人脈の不足

神奈川県政策研究・大学連携センターの先行研究では、「主要先進国の中で、日本は起業家が資金調達をするための環境としては厳しい」と指摘している。また、事業資金の面だけでなく、「主要先進国の中で、日本の人々は起業に必要な経営ノウハウを有していることに関する自己評価が低い」ことが指摘されている。ここでいう経営ノウハウとは、経理、法令、技術、マーケティング等の知識のことである。日本では、初等教育から高等教育までにそれらに関する教育は行われていない。また、大学においては学部や学科によっては関連する講義を受けることはできるだろうが、経営ノウハウに特化して講義を受けることは難しいだろう。そして、「起業家精神の弱さ」で指摘したことと重複するが、身近に起業家のロールモデルがいないということは、起業家本人からの実践的なアドバイスやそこでの人脈を獲得できないということである。したがって、様々なリソースが不足している中で起業をするのは難しいということである。

- 金銭的・非金銭的な見返りの少なさ

金銭的な見返りというのは、収入のことである。そして、非金銭的な見返りとは、社会的評価のことである。神奈川県政策研究・大学連携センターの先行研究では、「起業家の期待収入は通常の就業者の平均値を下回っている」「起業家に対する社会的評価は、他の主要先進国と比べて低い」という指摘がされている。このように起業による見返りが少ないことに加え、上述の「事業に失敗したときのリスクの大きさ」を考えると、起業をするという選択肢を選びずらいのはごく自然なことだと言える。

上記の4つの要因の他にも、「中小企業白書(2017年度)」おいて、以下のような要因があると指摘されている。

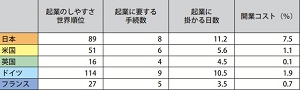

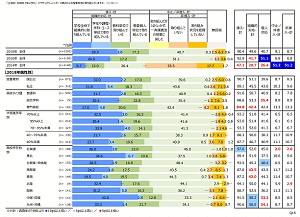

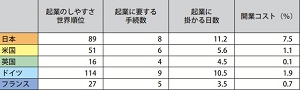

「起業環境の国際比較」

出典:中小企業庁「中小企業白書(2017年度)」

上記の表は、世界銀行「Doing Business 2017」を基に作成されたもので、2017年度の時点の日本と欧米の主要4か国の起業環境を比較したものである。また、この表における開業コストとは、「1人当たりの所得に占める金額の割合」のことである。

この表からは、日本の起業に掛かる日数と開業コストは他の4か国と比べて最も多く、特に開業コストが圧倒的に高いことが読み取れる。つまり、日本での起業に伴うコストや手続きは他国と比べてハードルが高いのである。また、この表では起業のしやすさが日本よりも低いドイツも、第3章の「開廃業率の国際比較(上:開業率、下:廃業率)」から述べたように、日本よりも開業率は高い。したがって、「起業に伴うコストや手続きの問題」以外にも、上述の神奈川県政策研究・大学連携センターの先行研究で指摘された要因も含め、様々な要因が複合して現在の日本の起業率の低さに繋がっていると考えられる。

第6章 「若者」と「起業家精神」に着目する理由

ここまでの章では、起業率の定義を踏まえ、日本の起業率の現状と問題点、その要因について包括的に論じてきた。本章では、本研究の主題にもある通り、なぜ「若者」にフォーカスをするのかについて、そして様々ある要因の中からなぜ「起業家精神」が重要であるのかについて論じていく。

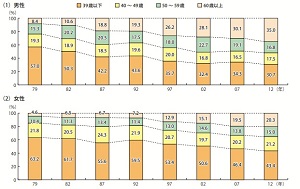

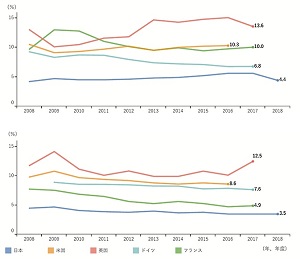

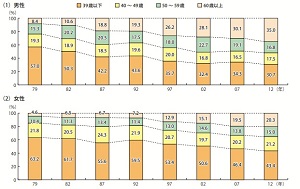

「男女別の起業家の年齢別構成の推移」

出典:中小企業庁「中小企業白書(2017年度)」

上記の表は、1979年から2012年までの男女別の起業家の年齢別構成の推移を表している。この表からは、2012年度時点で40歳以上の起業家が男性の約7割、女性の約6割を占めていることが読み取れる。また、40歳以上が全体に占める割合は年々上昇しており、「起業家の高齢化」が進行していることが指摘できる。このことについては、「中小企業白書(2017年度)」によって、高齢者は若者に比べて自己資金が豊富で社会経験が蓄積しており、起業の動機が明確で意欲も高い点などが背景にあると指摘されている。つまり、一口に起業家といっても、比較的起業に対する障壁が少ない高齢者とそうでない若者では性質が異なっているということである。また、「起業家の高齢化」が進行している現状を踏まえると、若者の起業の促進は日本の起業率向上のために重要であるといえるのである。

では、若者の起業を促進するためには、何が必要なのだろうか。第5章でも述べたように、起業率の低さには様々な要因が包括的に存在していることは事実である。しかし、それらの要因は、2つに分類することが可能である。それは、「起業家精神の弱さ」と「事業に失敗したときのリスクの大きさ」「事業資金、ノウハウ、人脈の不足」「金銭的・非金銭的な見返りの少なさ」「起業に伴うコストや手続きの問題」の2つである。「中小企業白書(2011年度)」によると、起業家が誕生するプロセスは、起業を考え始めた段階と起業を決心した段階の2つに分けることができると指摘されている。先ほど分類した要因のうち、後者の4つというのは、起業を決心する段階において障壁となる要因である。つまり、起業をすることを考え始めなければ、それ以外の要因というのは、その段階では問題にならないということである。つまり、時系列で考えたときに、最初に重要なことは起業をしてみたいという思いを抱かせること、すなわち起業家精神の醸成なのである。

第7章 起業家教育の必要性

第6章では、「若者」と「起業家精神」に着目する理由について述べた。では、若者の起業家精神を醸成するためにはどうすればいいのだろうか。

まず、起業家精神醸成の対象である若者の定義を定める。第6章では、高齢者と若者の差として自己資金や社会経験の有無がある点を指摘した。したがって、対象となる若者は、社会に出ていない者にするのが望ましいといえる。また、文部科学省によると、現在の日本の高等学校進学率は98%を超えているとされている。他方、同じく文部科学省によると、大学進学率は54.4%と日本全体の約半数にとどまっているとされている。これらのことから、対象となる年齢は高校生以下とするのが望ましいといえる。

では、高校生以下の若者に対して起業家精神を醸成するための手法とは、一体どのようなものがあるだろうか。高校生以下の若者がその大半の時間を過ごすのは家庭と学校である。個々の家庭に画一的な手法を強いるのは難しいため、教育という平等性や画一性を備えている学校に対して働きかけを行うのが有効であるといえる。したがって、若者の起業家精神醸成のためには、学校における起業家教育が重要といえるのである。

宮城県教育研修センターによると、起業家教育とは、「起業のプロセスとして会社の設立・販売体験・決算活動などを擬似的に体験したりする中で、起業家精神といわれるチャレンジ精神や創造性等を養うことや自分の将来の生き方を考えるきっかけとすることを主な目的としたもの」とされている。つまり、起業家教育には、起業の流れを学ぶという狭義の意味に加え、広義にはチャレンジ精神や創造性といった「生きる力」を養うという意味があるのである。したがって、必ずしも起業という目的に限定されていないという意味で、起業家教育を教育という画一したプログラムの中で実施する意義があるのである。

上述のように、起業家教育は実際の起業のプロセスに重きを置くものと起業家に必要なマインドを養うものに分けることができる。本研究では、前者を狭義の起業家教育、後者を広義の起業家教育と位置づけ、双方の起業家教育の在り方について論じていく。

第8章 スウェーデンの事例

本章では、第7章で挙げた2つの起業家教育について、スウェーデンで行われているそれぞれの事例を取り上げる。スウェーデンの事例を取り上げる理由は、以下の通りである。スウェーデンは、起業活動が活発な国であり、欧州内でのイノベーションのポテンシャルを表す指標であるEuropean Innovation Scoreboardでは、2001年の評価開始以来首位を維持している。また、スウェーデンでは、実際の起業の活発さに加え、起業家教育にも非常に力を入れている。これらのことから、スウェーデンの起業家教育の事例は、日本の起業家教育の在り方を考える上でも重要なのである。

- スウェーデンの学校教育(広義の起業家教育)

川崎一彦ほか(2018)によると、スウェーデンの学校教育では、「自分で考え判断する態度の育成」「学ぶ動機の維持」「実社会との壁を取り払うこと」の3点が主眼とされている。これらの観点から、スウェーデンでは1990年代の教育改革以降、初等教育と中等教育はもちろん、就学前教育においても起業家教育が重視されるようになったのである。具体的には、「教師はあくまでもコーチであり、コーディネーターであるべき」という考えの下、生徒の提案・アイディア・イニシアティブを尊重するというものである。そのため、スウェーデンの学校教育では、グループワークやディスカッションといった相互コミュニケーションが非常に重視されている。そして、それらの活動により、スウェーデンの学校教育では「アイディアを行動に翻訳する個人の能力」を培うことが可能となっているのである。この「アイディアを行動に翻訳する個人の能力」とは、「創造性を発揮してユニークなアイディアを生み出す能力」と「アイディアを単なるアイディアで終わらせずに行動に移す能力」という二面の能力のことを指しているのである。

以上より、スウェーデンの学校教育では、起業家教育が非常に重視されており、起業家やそれ以外の人達にも必要とされる創造力や行動力を醸成することが可能となっているのである。しかし、スウェーデンの起業家教育を可能としている背景には、生徒主導の学校教育があるため、現行の日本の学校教育との齟齬があることは否めない。そのため、日本での学校教育の改革の必要性と実現可能性について考える必要があるといえる。

- 「UF(Ung Foretagsamhet )プログラム」(狭義の起業家教育)

菅原章文によると、UFプログラムとは、「NPO等のサポートの下で行われるスウェーデン全土に提供される起業家育成プログラム」のことである。代表的な取り組みは高校生を対象としたものであるが、小学生や中学生、OB・OGに対してもプログラムが提供されている。UFプログラムでは、事業所登録、事業計画書の作成、商品の販売、年次報告書の作成、年次総会の実施といった一連の起業の流れを実際に起業する中で学ぶことができる。また、学校在籍時に継続して起業活動を行うため、期間限定のプロジェクトという位置付けではなく、本物の起業経験が可能である。

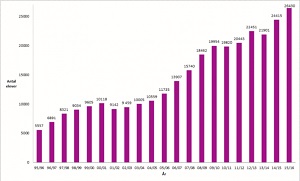

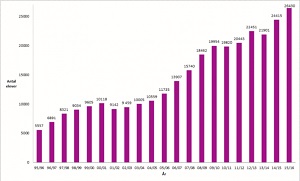

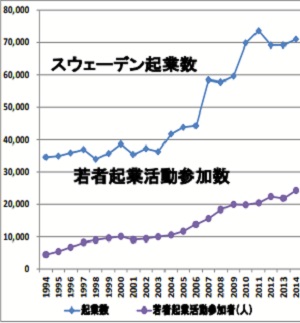

「高校生のUFプログラム参加者数の推移」

出典:It's Lagomホームページ「【子供も起業する国スウェーデン】Company Program とは!?」

上記のグラフは、スウェーデンの高校生のUFプログラム参加者数の推移を表している。現在、スウェーデンでは、高校生の約4人に1人がUFプログラムに参加し、起業体験を行っている。また、グラフからも読み取れるように、その参加者数は年々増加傾向にある。

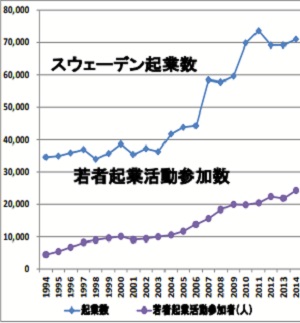

「UFプログラムの参加者数と起業数の関係」

出典:菅原章文「スウェーデンの起業家教育」

上記のグラフは、UFプログラムの参加者数と起業数の関係を表している。このグラフからは、両者に相関関係があり、UFプログラムが起業の促進に寄与していることが伺える。

以上より、スウェーデンのUFプログラムは、起業家精神の醸成並びに起業の促進に有効であることが分かった。また、NPOを活用して起業体験を学校教育に組み込むことは、日本においても実現性や親和性があるといえる。

上記で取り上げたように、スウェーデンでは広義の起業家教育と狭義の起業家教育の両面において、精力的な取り組みが行われていることがわかる。また、そのような起業家教育の充実は、スウェーデンの活発な起業に寄与しており、日本の起業家教育の在り方を考える上でも、参考となる事例なのである。

第9章 日本とスウェーデンの比較検討

第8章では、広義の起業家教育と狭義の起業家教育の双方について、スウェーデンの事例を取り上げた。いずれの事例も、若者の起業家精神の醸成や起業率の向上に寄与しており、日本においても参考となる事例であるといえる。本章では、日本とスウェーデンの双方に関して、広義の起業家教育と狭義の起業家教育の両面についての比較を行い、日本の起業家教育の問題点としてどのようなものがあるかについて論じていく。

- 広義の起業家教育に関する比較

第8章でも述べたように、スウェーデンの場合には、生徒の主体性や能動的な姿勢が重視され、それらが就学前教育の段階から授業の中に組み込まれている点が特徴的である。他方、日本の場合には、周知のように、座学中心の教育形態をとっており、受動的な授業が行われる点が特徴的である。事実、Stefano Bartolini(2018)によると、「参加型教育の国際ランキングにおいて、スウェーデンは3位であるのに対し、日本は35位である」とされている。つまり、起業家教育という観点においては、現在の日本の教育様式では、起業家精神の醸成を行うには不十分であるというのが現状であるといえる。他方、ここでの議論は、スウェーデンのような能動的な教育と日本のような受動的な教育のどちらが優れているかというものではない点には留意する必要がある。

上記では、日本の教育は受動的であると述べたが、その全てが受動的であるかというと、そうではない。その1つの事例が、アクティブラーニングである。アクティブラーニングとは、「教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称」のことである。(文部科学省「用語集」)具体的には、グループワークやディベートなどがそれに該当する。

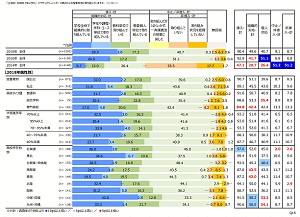

「アクティブラーニングの視点による授業改善への取り組み状況」

出典:リクルート進学総研「高校教育改革に関する調査 2018」

上記の図は、リクルート進学総研が全国の全日制高校を対象に行った「高校教育改革に関する調査 2018」の中から、アクティブラーニングの取り組み状況に関する結果を抜粋したものである。これによると、アクティブラーニング型授業の導入率は、2014年は47.1%であったが、2018年には90.4%まで上昇していることがわかる。したがって、高校におけるアクティブラーニングの導入は順調に進んでいるということが伺える。

しかし、上記の結果はあくまでも高校における結果である点に留意することが必要である。認定子育てアドバイザーの長島ともこによると、「2020年から実施されている新学習指導要領には、それまで記されていたアクティブラーニングの言葉が消えている」との指摘があり、小学校と中学校におけるアクティブラーニングの行方が懸念される。また、従来よりもアクティブラーニングが浸透している一方、上記でも述べたように日本の教育形態は受動的なものが中心である点は強調する必要がある。したがって、その点が日本の広義の起業家教育の課題であり、そしてアクティブラーニングを含め、能動的な教育形態への転換が求められるといえる。

- 狭義の起業家教育に関する比較

第8章では、スウェーデンのUFプログラムによる起業体験が非常に活発であり、高校生に関しては4人に1人が参加している状況にあることを述べた。他方、日本では、これまでの記述からもわかるように、そのような活発な起業体験は行われていない。しかし、広義の起業家教育と同様に、日本においても少なからず狭義の起業家教育に関する取り組みが行われている。

今回取り上げるのは、東京都の中高一貫校である私立品川女子学院で実施されている「起業プログラム」である。品川女子学院では、2005年から中等部3年生・高等部1年生(高等部2年生は希望生徒)全員を対象に、起業家教育の一環として「起業体験プログラム」を実施している。「起業体験プログラム」では、4月から9月にかけて起業体験(事業計画の提出→会社(クラス単位の模擬店)の登記(校内)→会社の理念や損益についてのプレゼンテーション→文化祭での販売→株主総会の開催→会社を解散)が行われている。また、起業体験は企業の協力の下で行われ、商品開発や広告制作といった作業を社員の人々と共同で行うことが可能である。

上記の取り組みは、あくまでも学校内で行われる起業体験である一方、プログラムの流れや企業の協力があることからもわかるように、その内容は実際の起業に近い体験を行うことができるものとなっている。また、学校行事の一部として実施することにより、個人で起業プログラムに参加する場合に生じる障壁の高さが取り払われている点が魅力的であると考えられる。この点は、特に日本のように狭義の起業家教育が身近ではないような場合に、特に有効であると考えられる。また、品川女子学院ホームページには「起業したり個人事業主として働いたりする卒業生も増えてきた」との記述もあり、「起業プログラム」が一定の成果を挙げていることが伺える。

しかし、繰り返しながら、日本における起業体験は活発なものではなく、品川女子学院のような事例は稀である。そのため、広義の起業家教育と同様に、課題は山積しているといえる。他方、品川女子学院の取り組みが一定の成果を挙げていることから、狭義の起業家精神の醸成の推進のために、日本で類似の取り組みの浸透が求められるといえる。

本章では、スウェーデンとの比較検討を行い、日本の起業家教育の現状や取り組み、そこに存在する問題点について述べた。第10章では、それらを基に、日本の起業家教育について、さらに詳細な分析と検討を行っていく。

第10章 分析と考察

本章では、第9章で行った比較検討を基に、日本の起業家教育についての分析と考察を行う。また、本章は、次章で行う政策提言に向けて、これまでの章で論じてきた内容をまとめる意味合いを含んでいる。

まず、スウェーデンとの比較によって得られた日本の広義の起業家教育の問題点は、その受動的な教育形態にあるというのが分析の結果である。アクティブラーニングの推進などの動きが見られる一方で、依然として悲参加型の教育が中心である日本は、起業家教育という観点において不十分であり、改革の必要性がある点はこれまで論じてきた通りである。では、果たしてこれまでの受動的な教育からスウェーデンのような能動的な教育にすぐに転身できるかというと、ことはそう単純ではない。なぜなら、教育の目的は起業家教育という観点だけで構成されるものではないからである。その1つの例といて、学習の効率という観点においては、能動的な教育に対して否定的な意見も少なくない。キャリア教育ラボホームページでは、第9章で取り上げたアクティブラーニングの課題として、「授業の進行に時間がかかる」「評価が難しい」「受験に活かすことができていない」などが挙げられている。日本は学歴至上主義などという言葉もあるように、読み書きという評価軸が重視されている現状がある。また、経済協力開発機構が79か国・地域の15歳児を対象に行った国際的な学習到達度調査である「PISA(2018)」では、日本は読解力の項目で15位、数学的リテラシーの項目で6位、科学的リテラシーの項目で8位と、いずれの項目でも上位を修めている。そのため、読み書きが重視され、学習到達度にも問題を抱えていない日本の現状を踏まえると、改革を積極的に行おうというインセンティブが働きににくいのが実情であると考えられる。したがって、教育は起業家教育という観点のみで語るには難しい分野である以上、政策提言を行う際には、教育制度の改革の限界について考慮する必要があるのである。

次に、スウェーデンとの比較によって得られた日本の狭義の起業家教育の問題点は、起業体験が活発でない点にあるというのが分析の結果である。第9章で取り上げた品川女子学院のような事例は稀であり、まだまだ起業が身近な存在ではないというのが現状である。このことは、第5章でも述べたように、若者から起業という選択肢が自然消滅することや、起業家のロールモデルがいないことによる起業家精神の弱化のスパイラルを引き起こすことに繋がりかねない。また、広義の起業家と同様に、起業体験が直接読み書きなどの学習に好影響を与えるものではないため、起業家教育以外の評価軸の存在から、積極的に起業体験を推進するという動きは見込まれにくいという課題があると考えられる。したがって、政策提言を行う際には、いかにして起業体験を波及させていくかという点を念頭に置くことが必要である。

以上ような日本の起業家教育に関する分析と考察を踏まえ、第11章では、日本の起業家教育の推進のための政策提言を行う。

第11章 政策提言

本章では、第11章で行った分析と考察を基に、日本の若者の起業家精神を醸成するための起業家教育の在り方について、政策提言を行う。また、目指すべき起業家教育の在り方については、本論で取り上げたスウェーデンをモデルとし、スウェーデンのような起業家教育が行われることを目指すものとする。

上記のことを念頭に置き、広義の起業家教育と狭義の起業家教育の両面から、以下のような政策提言を行う。

- 能動的な起業家教育への転換(広義の起業家教育)

ここまでの章で論じてきたように、現行の受動的な教育からスウェーデンで実施されているような能動的な教育への転換は、広義の起業家教育の観点から重要である。他方、第10章で指摘したように、教育改革には限界があるという課題がある。しかし、起業に関して急成長を遂げているスウェーデンにおいても、現在の状況に至るまで1990年代の教育改革から約30年ほどを要しているのだから、即座にスウェーデンのような転身を図らずとも、長期的に能動的な起業家教育へシフトしていくことは、十分可能であると考えられる。問題は、国や行政がそのような転換を行う意思があるかどうかという点であるが、高校におけるアクティブラーニングの推進など、その兆しは見えている。また、教育改革は学力などのその他の要素にも影響を与えるため、実際の改革に際しては起業家教育という観点だけで語れないというのは、ここまで述べてきた通りである。したがって、能動的な起業家教育への転換については、起業家教育以外の観点への諸影響を踏まえながら、都度結果をフィードバックしながら、長期的な視野で行うことが重要であると考えられる。そして、能動的な起業家教育の実施ができれば、起業をする若者はもちろん、そうではない人にとっても、「生きる力」という広義の起業家精神を養うことに繋がる。そのことは、読み書きを重視するだけの教育では得られないものであり、能動的な起業家教育を行う最大の意義であると考えられる。

- 起業プログラムの奨励(狭義の起業家教育)

第7章で述べたように、狭義の起業家精神の醸成には、起業体験を通じて起業の流れを学ぶことが重要である。スウェーデンでは、高校生の約4人に1人がUFプログラムに参加しているという現状があり、起業プログラムへの参加は身近なものとなっているのは、ここまで述べた通りである。日本においても、日本取引所グループが実施する「JPX起業体験プログラム」のように、起業プログラム自体は存在しているものの、その存在は身近なものであるとは言い難い。したがって、スウェーデンのように起業プログラムへの参加が活発化するためには、まずは起業プログラムへの参加を奨励し、起業体験が身近なものとなる必要がある。具体的には、起業プログラムの認知度向上のために、起業プログラムの広告の掲載や、パンフレットの配布などを行うことが、具体的な方法として考えられる。それらの方法は、起業プログラムの奨励を行う側は気軽に実施できる手段であり、起業プログラムを実施する側にとってもプログラムの参加者が増えるという恩恵があるため、実施する意義はあると考えられる。しかし、起業プログラムの存在が認知されただけでは、興味のない若者の参加は見込まれないという懸念があるため、上述の能動的な教育による広義の起業家精神の醸成や、後述の学校規模での起業体験によって起業への興味を持ってもらうなど、政策を並行して行うことが必要になってくると考えられる。

- 学校規模での起業体験の実施(狭義の起業家教育)

第9章では、日本で実施されている狭義の起業家教育の事例として、品川女子学院の「起業体験プログラム」を取り上げた。そこでも述べたように、学校規模で起業体験を行うメリットは、気軽に参加できる点にあると考えられる。また、学校行事の一環として実施できる上に、企業の協力の下で行われれるため、その内容はリアルな起業体験であり、実際の起業の流れを学ぶという狭義の起業家精神の醸成もきちんと担保されている。また、品川女子学院の場合には企業の協力を仰いでいるが、スウェーデンのUFプログラムではNPOを活用しており、企業とNPOの両者の活用が期待できる点においても、この政策の実現性は高いと考えられる。他方、問題点として、起業体験の実施が全国の学校へ波及していくかという点が考えられるが、この点は起業プログラムの奨励と同様に、他の政策と並行して実施していくことにより、起業体験の実施がスタンダードなものとして認知されていくことによって解消されていくのではないかと考えられる。そして、学校規模での起業体験の実施は、起業プログラムの奨励と同じように、狭義の起業家精神の醸成に繋がるという意義があるのである。

以上の3つが、ここまで行ってきた議論から本稿筆者が若者の起業家精神の醸成のために提言できる政策である。実現性という面で特に広義の起業家教育については些か懸念点はあるが、それらの政策は若者の起業家精神の醸成に有効なものであると考えている。

第12章では、本章で提言した政策とそこに内在する課題を踏まえつつ、本論の結論と研究の限界について論じていく。

第12章 おわりに-結論と研究の限界-

本章では、本研究の締め括りとして、本論の結論と研究の限界について論じていく。

本研究では、日本の起業率の低さに焦点を当て、起業率の向上を目標の大枠として据え、議論を進めてきた。そして、起業率の向上を目指す上で、第6章で述べたような理由から、起業率の向上に関係する様々な要素の中から、若者と起業家精神に着目し、スウェーデンの事例を基に政策提言を行った。本研究の結論は、日本の起業率の向上には若者の起業家精神を醸成することが重要であり、そのために広義の起業家教育の面からは能動的な起業家教育への転換、狭義の起業家教育の面からは起業プログラムの奨励と学校規模での起業体験の実施が必要というものである。

他方、本研究には、以下の2つのような限界がある。1つ目は、第11章でも述べたように、本稿筆者の提言した政策の実現性に関する限界である。教育の改革や起業プログラムと起業体験の実施には、それを実施する主体と参加する若者という様々なアクターの存在がある。したがって、実際に政策を実行の段階に移そうと考えた場合には、当事者の意見を取り入れることが必要になる。したがって、その点については今後の課題であると考えている。2つ目は、起業率というテーマの複雑性である。本研究では、若者と起業家精神に着目したが、第5章で述べたように、起業率の低さの要因には起業家精神以外にも様々なものがあり、また起業する主体は若者だけではない。したがって、仮に本稿筆者の提言した政策によって若者の起業家精神の醸成ができたとしても、実際に彼らが起業する段階に到達するかや、若者以外の主体については、本研究の内容ではカバーできないということである。

本研究は、上記で述べたような限界があり、それらの点は今後の検討課題としたいと考えている。拙い研究であることは重々承知の上で、本研究における議論や政策提言が、若者の起業家精神の醸成、そして起業率の向上のための一助になれば幸いである。最後に、今後の日本の起業家教育の推進と起業率の向上を願い、そして指導教授である上沼先生に心から感謝を申し上げ、本論の結びとする。

参考文献

- 次世代ビジネス研究所「起業の成功率を100%にするための”11″の秘訣とコツ」

https://jisedai-lab.com/kigyo-success/(最終アクセス日:2021年1月24日)

- 首相官邸(2013)「日本再興戦略-JAPAN is BACK」https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/saikou_jpn.pdf(最終アクセス日:2022年1月25日)

- 総務省統計局「事業所・企業統計調査の概要と沿革」https://www.stat.go.jp/data/jigyou/gaiyou/index.html(最終アクセス日:2021年1月28日)

- 総務省統計局「令和元年経済センサス-基礎調査の概要」https://www.stat.go.jp/data/e-census/2019/gaiyou.html(最終アクセス日:2021年1月28日)

- 厚生労働省「雇用保険事業年報」https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken02/index.html(最終アクセス日:2021年1月28日)

- 法務省「登記統計」http://www.moj.go.jp/content/000058981.xml(最終アクセス日:2021年1月28日)

- 国税庁「国税庁統計年報」https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/tokei_nenpo.htm(最終アクセス日:2021年1月28日)

- 中小企業庁「中小企業白書(2011年度)」https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h23/h23_1/h23_pdf_mokuji.html(最終アクセス日:2021年1月28日)

- 安田武彦「開業率の把握の現状と課題」https://www.rieti.go.jp/jp/columns/a01_0140.html(最終アクセス日:2021年1月28日)

- 中小企業庁「中小企業白書(2020年度)」https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/PDF/2020_pdf_mokujityuu.htm(最終アクセス日:2021年1月30日)

- JSA-ACT「中長期気候目標に関する見解(簡略版)」http://www.jsa.gr.jp/jsaact/org/jsa-act/japanversion/JSA-ACT_cyuuchouki_kanryaku_150402.pdf(最終アクセス日:2021年1月30日)

- 小本恵照「低迷する開業率の経済的影響とその改善策」https://www.nli-research.co.jp/files/topics/35868_ext_18_0.pdf(最終アクセス日:2021年1月30日)

- 心理学用語の学習「心理学用語集: 社会的圧力・集団」https://psychologist.x0.com/terms/165.html(最終アクセス日:2021年1月31日)

- 神奈川県政策研究・大学連携センター「若者の起業を増やすにはどうしたらよいか」https://www.pref.kanagawa.jp/documents/22501/814005.pdf(最終アクセス日:2021年1月31日)

- 中小企業庁「中小企業白書(2017年度)」https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/PDF/chusho/00Hakusyo_zentai.pdf(最終アクセス日:2021年1月31日)

- 世界銀行「Doing Business 2017」https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2017(最終アクセス日:2021年1月31日)

- 文部科学省「高等学校教育の現状について(2021年度)」https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/20210315-mxt_kouhou02-1.pdf(最終アクセス日:2021年8月6日)

- 文部科学省「令和2年度学校基本調査」https://www.mext.go.jp/content/20200825-mxt_chousa01-1419591_8.pdf(最終アクセス日:2021年8月6日)

- 宮城県教育研修センター「みやぎのキャリア教育推進のために」http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/longres/H16_A/shinro/handbook/handbook%2005.pdf(最終アクセス日:2021年8月7日)

- スウェーデン大使館「スウェーデン、欧州イノベーションスコアボードにおいて首位を維持」https://www.swedenabroad.se/ja/embassies/japan-tokyo/current/news/(最終アクセス日:2021年8月7日)

- 川崎一彦ほか(2018)『みんなの教育 スウェーデンの「人を育てる」国家戦略』ミツイパブリッシング、p11~p30

- 菅原章文「スウェーデンの起業家教育」http://platinum.mri.co.jp/sites/default/files/page/mri_20151119.pdf(最終アクセス日:2021年8月7日)

- It's Lagomホームページ「【子供も起業する国スウェーデン】Company Program とは!?」https://itislagom.com/even-children-start-up-new-businesses-in-sweden-company-program/(最終アクセス日:2021年8月7日)

- Stefano Bartolini(2018)『幸せのマニフェスト:消費社会から関係の豊かな社会へ』コモンズ

- 文部科学省「用語集」https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2012/10/04/1325048_3.pdf(最終アクセス日:2022年1月26日)

- リクルート進学総研「高校教育改革に関する調査 2018」http://souken.shingakunet.com/research/kaikaku2018_houkoku.pdf(最終アクセス日:2022年1月26日)

- 長島ともこ「【小学校の教育】アクティブラーニングとは?」https://soctama.jp/column/66372(最終アクセス日:2022年1月26日)

- 品川女子学院ホームページ「起業体験プログラム」https://www.shinagawajoshigakuin.jp/28project/experience/(最終アクセス日:2022年1月27日)

- キャリア教育ラボホームページ「アクティブラーニングのデメリットとその課題とは?」https://career-ed-lab.mynavi.jp/career-column/847/(最終アクセス日:2022年1月28日)

- 経済協力開発機構「PISA(2018)」https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/index.html(最終アクセス日:2022年1月28日)

- 日本取引所グループ「JPX起業体験プログラム」https://www.jpx.co.jp/learning/education/entrepreneur/program/index.html(最終アクセス日:2022年1月28日)

Last Update:2022/1/30

©2020 Tatsuya YOKOO. All rights reserved.