空き家の活用方法

-千葉県八街市の保持に向けて-

早稲田大学社会科学部4年

上沼ゼミⅢ 土橋優月

「住むひとがいなくなって草に閉ざされた空き家」

出典:photpACより

章立て

- 第1章 はじめに

- 第2章 研究動機

- 第3章 政策課題の所在

- 第4章 オープンデータの活用

- 第5章 千葉県での空き家対策事例

- 第6章 空き家対策の先進的な事例

- 第7章 今後の方針

- 参考文献

第1章 はじめに

本論文は表題の通り、「空き家の活用方法-街を守るためにできること-」というテーマで研究を行う。空き家の増加による犯罪の増加、及び景観の損失を問題と捉え、それを軽減する施策に関して先行事例を基に検討するものである。

まず、第2章では本研究の動機を論じる。第3章では、政策課題の所在を千葉県の空き家問題の現状と共に述べる。そして、第4章では、千葉県でこれまでどのような空き家対策が行われてきたかに関して述べる。第5章では、他の地域における空き家対策の先進的な事例を紹介し、それらを踏まえて第6章では、今後の方針を検討する。

次章では、先に述べた通り、本研究テーマに至った動機及び、研究内容について論じる。

第2章 研究動機

本章では、本稿筆者が何故、今回の研究テーマを設定するに至ったか、つまり、本研究の動機を二つに分けて論じる。

第一の動機として、本稿筆者が父方の実家である千葉県八街市で観た光景が挙げられる。八街市を訪れた際、人が住んでおらず、手入れも行われていない家、すなわち空き家が多く存在していたのである。筆者はその光景を観た際に、驚くとともに、なぜ空き家が多い状態になってしまっているのか、空き家を減らす方策はないのかという疑問を抱いたのである。

第二の動機として、先に述べた八街市が位置し、また、本稿筆者が暮らす、千葉県における空き家に対する意識調査の結果が挙げられる。以下に示すのは、千葉県が千葉県民を対象として、平成27年度に行った空き家に対する意識調査の結果である。

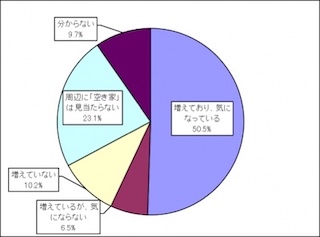

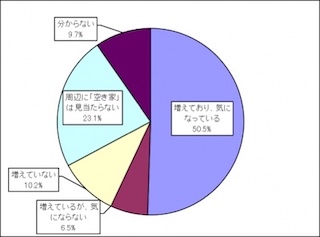

「あなたの住まいの周辺の「空き家」(売れ残っている住宅は含まない)の最近の動向について、どのように感じていますか。」

出典:千葉県、空き家に対する意識調査について(平成27年度第3回インターネットアンケート調査結果)

上記のグラフを見ると、内訳は、順に「増えており、気になっている」、「周辺に「空き家」は見当たらない」、「増えていない」、「分からない」、「増えているが、気にならない」となっていて、、住居周辺に空き家が増えているという実感がある人の割合が、過半数以上であることがわかる。また、空き家が気になるという人の割合も約半分を占めている。このことから、千葉県民の空き家問題に対する意識が、それなりにあることがわかる。つまり、空き家は、社会的に意識されている問題であることが推測される。そのため、本稿筆者は、社会的に意識されている問題であるならば、解決策を模索したいと感じたのである。

以上、2つの動機が基となって、今回の研究テーマ設定に至ったのである。次の第2節では、本節で述べた研究動機を基に、研究内容をどのようなものにするかに関して述べる。

第3章 政策課題の所在

本章では、なぜ、空き家問題が解決するべき問題であるのか、その政策課題の所在に関して論じる。本稿筆者は、政策課題の所在は主に二点であると推測した。

一点目が、空き家が犯罪の温床になる危険性がある点である。実際に、2018年1月12日付の『千葉日報』によると、空き家の貴金属を標的に空き家に侵入し、窃盗する事件が千葉県四街道市で発生したとのことである。空き家が犯罪の場として使用されるということは、空き家の増加に伴い、犯罪も増加する危険性があるということである。

二点目が、空き家が景観を損ねる危険性がある点である。以下に示すのは、千葉県が、千葉県民を対象として、平成27年度に行った空き家が景観にどのような影響を与えているかに関してアンケートを行った結果である。

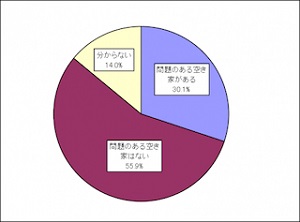

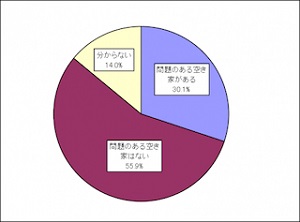

「あなたの住まいの周辺に、倒壊の恐れがある又は衛生上悪い、景観を損ねているなどの問題がある空き家はありますか。」

出典:千葉県、空き家に対する意識調査について(平成27年度第3回インターネットアンケート調査結果)

上記のグラフを見ると、内訳は、順に「問題のある空き家は見当たらない」、「問題のある空き家がある」、「分からない」となっていて、千葉県において周辺の住まいに問題がある空き家が存在すると回答した人が、約三分の一を占めていることがわかる。対策を講じなければ、更に割合は増えていくと推測される。

また、千葉県八街市朝日にある「アビタシオン・エム」という空き家に悩まされている声も上がっている。先の空き家は居住者がおらず、近づくのも危険な程、崩落が進んでいる状態である。実際、屋根材が吹き飛ばされ、周辺住民にも被害が及んでいる。しかし、抵当権があるため、簡単に取り壊すことが困難な状況である。つまり、空き家により、実害を被り、解決を望む人が存在しているということである。

以上二点が本稿筆者の考える政策課題の所在である。実際に街に住む人たちのから声が上がっているならば、解決するべき問題である。

第4章 なんとなく空き家について

前章までで、空き家問題が解決するべき問題である理由及び政策課題の所在に関して論じた。そこで、本章以降では、近年の空き家問題と対策事例に関して論じる。はじめに、本章において、近年増加している空き家である「なんとなく空き家」について論じる。

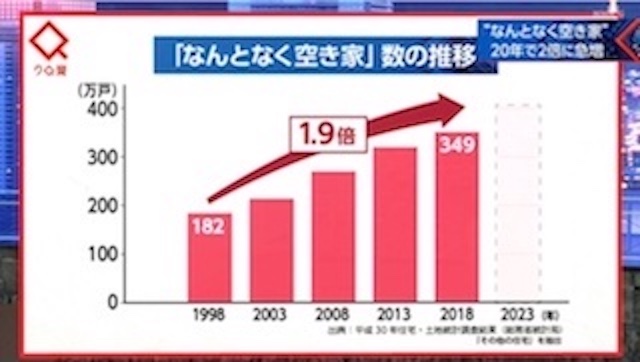

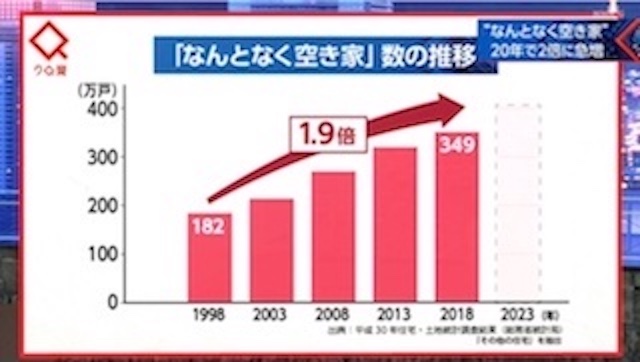

「なんとなく空き家」とは、特に使用する目的がなく、そのままにしている空き家のことである。以下に示すのは「なんとなく空き家」数の推移である。

出典:クローズアップ現代(2023,5.29)「急増!“なんとなく空き家”どうなる税負担!強制撤去も!?」

上記のグラスを見ると、「なんとなく空き家」は、1998年から2018年の20年間で約二倍に増加していることがわかる。つまり、近年問題となっている空き家は、所有者自身も「なんとなく」放置したまま、空き家に変化してしまったものが多いということが推測される。以上のことから、解決にあたるべき、問題は「なんとなく空き家」の使い道や対策を考えることである。そこで、次章以降では、空き家対策の先進事例に関して論じ、その上で今後の方針を提案する。

第5章 オープンデータの活用

空き家問題の原因として、空き家となった原因等の情報が明確でないことが挙げられると推測される。そこで、本章では、オープンデータの活用事例に関して論じる。

神奈川県横浜市における高齢化や人口減少により、空室化がすすむ郊外の団地が事例として挙げられる。オープンデータにより、1960、70年代に建設された古い団地に近い小学校程、統廃合するケースが多いことが導かれた。先のように、オープンデータによって地域の課題を可視化できたのである。そして、団地への若者の流入を促進するため、オープンデータの活用による団地再生を仕事として設けることを解決策として提示したのである。

先のように、オープンデータにより、課題の明確化及び解決策の策定が可能となった。先の事例は空き家問題においても応用可能であると推測される。次章以降で実際の空き家対策事例に関して論じた上で、それらとかけわせた今後の方針を提案する。

第6章 千葉県での空き家対策事例

本章では、今までどのような対策が千葉県で行われていたのか、また、なぜ対策が失敗に終わったのかに関して論じる。今回は、主に二点の対策に関して論じる。

一点目は、「千葉県すまいづくり協議会空家対策検討部会」の設置である。市町村と連携して空き家の状況把握、対策構築、及び実施を行っている。これは、千葉県全体で、空き家の放置が問題として認識され、対策を講じる動きが出ている証拠である。

二点目は、市町村ごとの「空き家バンク」の設置である。「空き家バンク」とは何か。八街市(2021)によれば、「空き家の売却または賃貸を希望する所有者などからの申し込みにより登録された空き家情報を、空き家の利用を希望する人に対して、市が提供する制度で、登録された空き家情報については市ホームページに掲載します。また、所有者と利用希望者間の媒介等については、市と協定書を締結した宅地建物取引の事業者等が行います。」と定義されている(八街市(2021)「八街市空き家バンク制度は休止しています」)。

このように、「空き家バンク」とは、空き家を所有していて貸したい人及び売りたい人、買いたい人をつなげるための窓口としての役割を果たしている。空き家の情報が集まることにより、活用しやすくなるというメリットがある。しかし、千葉県八街市では、利用者の減少により、「空き家バンク」は休止してしまっている。これは、少子高齢化に伴う人口の減少、街そのものに対する魅力の低下等が原因として推測される。

以上、主に二点が千葉県において対策として行われたものである。結局のところ、空き家がボロボロの状態ではそのまま活用することは困難であり、取り壊されてしまうことが多いというのが現状である。本稿筆者は、どこの地域でも目覚ましい解決策はないのか疑問に感じ、調べたところ、先進的な事例が見つかったため、次章ではその事例に関して紹介する。

第7章 空き家対策の先進的な事例

本章では、空き家対策の先進的な事例として、山梨県北都留郡小菅村におけるモデル事業及び企業との連携事例に関して紹介し、千葉県における対策に繋げる。

小菅村は、人口が2200人から700人に減少し、放置された空き家は100軒以上という村であった。しかし、放置された空き家をリフォームし、村全体をホテル化することにより、この問題を解決したのである。この事業は、企業との連携により行われたものである。さとゆめ代表取締役である嶋田俊平さんが、2015年に小菅村で開業した「道の駅」の総合プロデュースを担ったことをきっかけとし、村ホテルのプロデュースも担ったことにより、小菅村は空き家問題の解決と同時に村への来客の増加に成功したのである。

確かに、この事例は、都市や、県全体にそのまま活用することは困難である。しかし、企業との連携や、空き家を宿泊地として貸し出す等、応用可能な点があると推測される。以下に企業との連携事例に関して述べる

株式会社ジェクトワンと東京都世田谷区の事例である。築四十六年の空き家をリノベーションし、曜日替わりのシェアカフェに再生するという事例である。毎曜日店主が変わることから気軽に出店しやすいという利点もある。以上のように、企業との連携による解決は都市部でも応用可能である。

そこで、次章では、これまでの論を踏まえ、今後の方針に関して検討を行う。

第8章 今後の方針

本章では、前章までを踏まえて今後の研究方針を検討する。本稿筆者は、オープンデータの活用と、公民連携のビジネスモデルを基に解決が有効であると推測した。そのように考察した理由は以下の四点である。

一点目は、なんとなく空き家の改善にオープンデータが有効であると推察したためである。オープンデータをもとにその土地の人口流動や状態を探り、それに合わせた活用方法を所有者に提案することが可能である。

二点目はオープンデータを掛け合わせることで、空き家となった原因を探ることが可能であるためだ。原因が判明すれば、似たような活用をすることを防ぐことができるだけでなく、需要に合わせた活用方法を模索することが可能である。

三点目は、小菅村及び世田谷区における先行事例によるものである。企業と連携することにより、企業が儲かり、経済が回るだけでなく、街そのものの活性化にも繋がったのである。

四点目は、自治体だけでの対策には限界があると推測したためである。「空き家バンク」の休止に見られるように、受け取り手を待つだけの対策は不十分である。そこで、企業という自ら利益を上げようとする第三者への支援を進める政策提言が、有効ではないかと推測したのである。

以上、三点の理由から、オープンデータの活用及び、公民連携による政策提言が有効であると考察した。しかし、行きすぎると民業圧迫になる危険性を孕んでいる。そのため、今後は、先進事例を参考にしつつ、民間と政府の間でバランスが取れるような政策を考える必要がある。

以上、本稿筆者の研究に関する現時点での結論である。更に研究を進め、問題に対して有効な政策提言を行う。

参考文献・リンクページ

Last Update: 2023/07/27

©2021 DOBASHI Yuzuki. All rights reserved.