ローカル線の黒字化

−気仙沼線・大船渡線BRT化を事例に−

早稲田大学社会科学部4年

上沼ゼミⅢ 縄 聡太

「気仙沼線・大船渡線で使用されているBRT(バス高速輸送システム)」出典:気仙沼BRT・大船渡BRT(バス高速輸送システム)より

章立て

- 第1章 はじめに

- 第2章 ローカル線の課題

- 第3章 BRT(バス高速輸送システム)

- 第4章 気仙沼線/大船渡線

- 第5章 政策提言

- 今後の方向性

- 参考文献

第1章 はじめに

1-1 研究動機

2022年8月金沢観光の際に、日本海を生まれて初めて見ようと北陸鉄道浅野川線を利用した。SUICAやPASMOなどICカードは利用できず、単線だった。そして何よりも印象的であったのは、「久我山・三鷹台・永福町」など私の住む地域周辺の地名を車内に見つけたことだ。後に調べてみたところ、私が乗車した車両は59年年前に製造され、平成8年まで京王電鉄井の頭線で運行されていた。その後、浅野川線が車両を譲り受けた。2022年9月で引退し、現在では東京メトロから新たな車両を譲り受け、運行しているそうだ。

「2022年9月に引退した北陸鉄道浅野川線の車両(平成8年まで京王電鉄井の頭線で使用)」 筆者撮影、2022/8/26

この経験を機に私はローカル線への関心を強めたが、現実にはローカル線の経営が全国的に厳しくなっている。JR西日本では約248億円(ローカル17路線合計、2017〜19年度平均)の赤字、東日本では約693億円(ローカル35路線合計、2019年度)の赤字となった。コロナ禍で混雑率が大きく減少した首都圏とは反対に、地方ではローカル線の赤字が再度大きな問題となった。

本研究では鉄道に替わる新たな公共交通のBRT(バス高速輸送システム)の導入を検討し、ローカル線の黒字化を目指す。

1-2 本研究の意義

「過疎化の進む地域でも安定したインフラを提供すること」が本研究の意義だと考える。

第2章 ローカル線の課題

2022年7月、国土交通省が「地域の将来と利用者の視点に立ったローカル鉄道の在り方に関する提言〜地域閃絡の中でどう生かし、どう刷新するか〜」を発表した。以下提言内容をまとめる。

2-1 現状

「(参考)JR路線別輸送密度*令和元(2019)年度実績(会社別)」出典:「地域の将来と利用者の視点に立ったローカル鉄道の在り方に関する提言〜地域閃絡の中でどう生かし、どう刷新するか〜」より

地方部を中心とした路線の一部では利用者数が大幅に減少している。路線毎の輸送密度の変化をみると、輸送密度が4,000人未満だった路線(特定地方交通線を除く。)は営業キロベースで昭和62年度には全体の36%だったのに対し、令和元年度には41%、コロナ禍の影響が大きく出た令和2年度には57%と半数を超えた。(p.8)

地域鉄道…令和元年度 78%の事業者が経常収支赤字

→令和2年度 98%の事業者が赤字(p.10)

また、新谷幸太郎『地図から消えるローカル線 未来の地域インフラを作る』によると、コロナ禍のJR各社は以下の通り変化があった。(p.19)

利益推移(2019年→2020年)

・JR東日本 2500億円の黒字→5300億円の赤字

・JR東海 6100億円の黒字→1800億円の赤字

・JR西日本 1000億円の黒字→2500億円の赤字

・JR九州 190億円の黒字→370億円の赤字

「「ほぼ利用しない」75% 赤字ローカル線に待つ難路」(日本経済新聞、2022/10/4)によると、2019年度のJR芸備線1㎞あたりの1日の平均通過人数(輸送密度)がわずか11人。100円を稼ぐためにおよそ2万5000円が使われていたそうだ。地域住民の75%がほぼ利用しないとしながら、72%は公共交通を維持すべきだとした。

2-2 原因

国土交通省の提言によると、ローカル線の課題の原因は以下の通りだ。

・人口減少、少子化の進展、モータリゼーションを前提としたライフスタイルや都市構造の変化などが原因でローカル線の利用者は以前から減少していた。

・各鉄道会社は、列車の減便や減車、優等列車の削減・廃止、駅の無人化等の経費削減策、投資抑制や先送りで対応してきたが、利便性の低下によるさらなる利用者離れを引き起こした。

・新型コロナウイルス感染症拡大による、出勤、出張、観光の自粛に加え、リモートワークの進展が現状をさらに悪化させた。

2-3 これまでの取り組み

国土交通省の提言によると、地域公共交通を再構築した先行事例として以下が挙げられている。

①第三セクター化 ②分社化 ③上下分離 ④みなし上下分離

⑤車両の購入支援 ⑥高速化・複線化 ⑦駅施設の合築化

⑧スマート化 ⑨バスとの共同経営 ⑩LRT化 ⑪BRT化、バス化

⑫寄付金制度を活用した制度

2-4 黒字化の定義

新谷は輸送密度4000人から5000人が黒字に転換する目安と推計している(p.57)。さらに、国土交通省の提言には原則として「輸送密度1000人未満」を存廃の基準とするように求められている。そのため、以下の3つの選択肢が考えられる。

・「利用者」を4倍にする

・「運賃」を4倍にする

・「コスト」を4分の1にする (p.58)

この研究の具体的な目標として、この3つの選択肢を数値を変化させながら組み合わせ、黒字化を目指す。つまり、「利用者」「運賃」「コストの下げ幅」が合計で4倍になればよい。

運賃について最近のローカル線利用者を対象とした調査で、8割以上が値上げやむなしと回答した。「初乗り50円未満の値上げ」の許容が35%と一番多かった。50円以上の値上げは26%であった。「ローカル線利用者「値上げやむなし」8割超 1万人調査」(日本経済新聞、2022/12/13)

初乗り運賃が150円だとすると、50円の値上げは1.3倍となる。現実的に「運賃」は1.5倍(225円)が限界だと考える。値上げによる利用者離れは当然予想される。しかし、近年の物価上昇の機運が、ローカル線乗車料金の値上げを後押しするのではないだろうか。

従って「利用者」「コストの下げ幅」の合計が約2.7倍。この数値を一応の目安として、以下で達成するための方法を考察していく。

第3章 BRT(バス高速輸送システム)

3-1 BRTとは

BRT(バス高速輸送システム、Bus Rapid Transit)とは、一度撤去した線路の跡地にバス専用道を敷設するシステムである。一度導入すれば、鉄道に比べて運営費用を抑えることができ、一般道を走るバス・マイカーの様に渋滞による影響もない。気仙沼線BRTや大船渡線BRT、日立BRTなどで導入されている。

3-2 地域公共交通(BRT)等の導入に関するガイドライン

国土交通省が地方自治体や関係機関を対象に、BRT導入に関するガイドラインを作成していたため紹介する。このガイドラインは、ローカル線の状況のみを踏まえて作成されたのではなく、カーボンニュートラルの実現や少子高齢化など、環境・まちづくりの側面も背景にある。

BRTに求められる性能

①速達性

BRT専用の道路を整備することで、渋滞等を回避することができ、従来の路線バスよりも短い所要時間で輸送することができる。

②定時制

運行管理システム・情報案内システムの導入により、従来の路線バスよりも移動時間についての信頼性を得ることができる。

③輸送力

車両を連節バスに変更したり、高頻度運行を行ったりすることで、効率的に多くの乗客を輸送することができる。

④利便性

以上3つに加え、他の交通モードとの接続性の強化など様々な工夫により、利用者の利便性を向上できる。

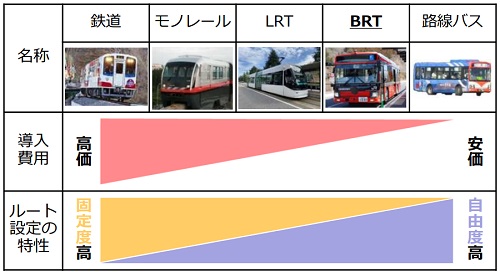

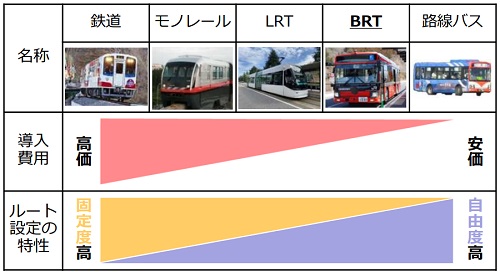

「各交通手段との比較」出典:道路空間を活用した地域公共交通(BRT)等の導入に関するガイドライン 概要p.4より

BRTを構成する要素

①走行空間

②停留所

③車両

④運行管理システム

⑤情報案内システム

第4章 気仙沼線/大船渡線

4-1 BRT転換の経緯

2011年3月東日本大震災が発生し、気仙沼線・大船渡線は大きな被害を受けた。当初鉄道による復旧が期待され、BRTはそれまでの代替として導入された。一方で、国が黒字会社のJR東日本に対して補助金を出さない方針だったため、鉄道復旧のコストは沿線自治体にも負担が求められた。鉄道復旧のためには津波対策としてルートを高台に移行する必要があり、膨大な費用(約1100億円)がかかると見込まれた。最終的に、比較的安価な(約300億円)BRTが、仮復旧から本復旧となった。

4-2 成果

2016年度にはグッドデザイン金賞を受賞した。グッドデザイン賞ホームページの評価コメントを以下に引用する。

「東日本大震災の津波で被災した気仙沼線・大船渡線の鉄道敷を活用したBRT。復興の過程で地域の足の早期復旧のために導入されたが、従来より高い運行頻度、復興まちづくりの段階に応じた柔軟な路線・駅設定、鉄道とのシームレスな乗り換えを可能にするホーム設計など利点も多い。実績としてぼほ定時運行がなされている点も評価された。赤を基調としたハイブリッド車両はバリアフリーにも配慮されており、復興の途上にある地域に彩りを添えている。災害被災地に限らず、人口縮小する日本の地方都市で、鉄道か公共交通廃止かの二者択一ではなく、地域の足となる公共交通を維持していくためのひとつ選択肢を示した意義は大きい。今後は、鉄道とのダイヤ連携などさらなる利便性向上にも期待したい。」

(引用:GOOD DESIGH AWARDホームページ 受賞ギャラリー 2016グッドデザイン金賞)

実際に、気仙沼線・大船渡線BRTの成果を数多く挙げることができる。

- 専用道整備による安全運行

- 運行本数の増加

- バリアフリー

- GPSを活用したロケーションシステムで走行位置を常時管理

- 柔軟に駅を新設

- 自動運転の実用化

自動運転の実用化について、2019年・2021年に、気仙沼線BRTの津〜陸前横山間(4.8㎞)で、自動運転の実証実験が行われた。さらに、2022年12月5日から同区間で、自動運転レベル2における実用運行が始まった。これは画期的なことである。ハンドル操作やアクセル(最高時速60㎞)が自動化された。バス同士のすれ違いも可能だ。山間部が多くGPSが影響を受けやすいことを考慮し、磁気マーカーシステムを採用した。磁気マーカーは直径10㎝厚さ2㎜。2mごとに設置。バスの超高感度磁気センサーが感知することで走行する。

JR東日本によると、今後自動運転レベル4を目指す。

4-3 課題

多くの成果を挙げている気仙沼線・大船渡線BRTだが、一方で利用者の大幅な減少という大きな課題を抱えている。沿線自治体の人口減少に加えて、震災後の公共交通空白期間の利用者離れや、BRT転換による所要時間の増加などが要因だ。交通工学論文集「東日本大震災での鉄道復旧意識とBRTに関する考察」(2015)では、地域住民のBRT評価に関するアンケート結果をまとめている。回答者の2割しかBRTを利用しておらず、その回数も年に数回程度だった。利用者の満足度は、非利用者に比べやや高いものの、所要時間への不満が大きかった。BRT導入の際には地域住民の理解も得ていく必要がある。

さらに、ローカル線の普遍的な課題として、「利用者の減少」と同時に「運転手不足」も挙げられる。

第5章 政策提言

5-1 政策提言の概要

「政策提言の基本方針」

3つの段階に分けて政策提言を行う。全国の赤字ローカル線に対して、①BRT(バス高速輸送システム)の導入を行う。人口減少に伴う運転手不足に対応するため、②自動運転の導入を促進する。BRT専用道を整備すれば、自動運転の導入が容易になる。そして、BRTのさらなる価値向上のために、③物流・災害時に活用することを提案する。

5-2 ①BRTの導入

まず、費用を減少させるためにBRTの導入を提案する。

赤字、すなわち、「収益」を「費用」が上回っている状態を解決するためには、収益を向上させるか、費用を減少させる必要がある。収益向上のためには、「利用者の増加」と「運賃の値上げ」を検討する必要がある。前者について、全国的に人口が減少しているため、各路線の利用者を増加させることは現実的でない。後者については2-4黒字化の定義で述べたように、段階的に1.5倍程度の値上げを実行していくべきだと考える。

BRT導入について、「現在運行中の路線を廃止にしてまで、BRTに移行するメリットは少ないのでは」という意見がある。現在赤字を理由にBRT転換を行ったローカル線はなく、BRT導入のイニシャルコストを理由にBRT導入を断念した事例もある。それに対して、BRT導入のきっかけとして「インフラの老朽化」が挙げられると考える。日本経済新聞「2000万人「移動弱者」にさせない 朽ちる公共交通、再生の道」(2024年1月14日)によると、「地域鉄道事業者」95社の96%が21年度に赤字で、運用車両の85%以上が法定耐用年数を超えている。気仙沼線・大船渡線は被災を機にBRTを導入したが、他のローカル線は「インフラの老朽化」がきっかけになりうるのではないか。

5-3 ②自動運転

4-3課題で挙げた「ローカル線の運転手不足」を解決するために、自動運転技術が欠かせない。BRTは鉄路跡を活用するため、比較的一般道より直線的で、自動運転を導入しやすい。国土交通省や多くの企業が実証実験に参加し、気仙沼線BRTでは一部間で実用化された。将来的な技術的進歩も期待でき、ローカル線だけでなく多くの交通機関でも導入されるだろう。

5-4 ③物流・災害時に活用

ローカル線最大の課題「利用者の減少」による収入減を埋め合わせるために、「ヒトだけでなくモノも運ぶ」ことを提案する。ローカル線の運転手不足と同様に、物流を担う人手不足が社会的に問題となっている。日本経済新聞「高速道路に物流カートレーン 国交省、自動運転で輸送」(2024年1月15日)によると、高速道路に物流専用レーンを設置し、自動運転カートなどで輸送する案が検討されている。これはスイスの物流構想を参考にしている。高速道路とBRT専用道をハブ(物流ターミナル)で接続することも可能ではないだろうか。

また、災害時の避難ルートとして活用することで、BRTの価値向上を目指す。鉄道の場合、レールやバラスト(砂利)が避難の際の障害となる。BRTは道路のため、歩くことはもちろん、車両等の通行も可能だ。BRTルート策定も柔軟に行うことが可能のため、災害が起こりうるルートを避けることもできる。さらに、復興までの補給ルートとしての役割を担うことも可能だ。

カーボンニュートラルや脱炭素が近年注目されているが、ハイブリットバスや電気バスを導入することで、従来のバスより環境負荷を抑えることができる。環境という視点から地域公共交通を検討していく必要もあるだろう。

5-5 政府の支援制度

基本的にBRT転換にかかる費用を負担するアクターは「鉄道事業者」「沿線自治体」だ。ただし、赤字会社を対象に、政府のBRT整備支援の活用も可能だ。例えば、地方公共団体向けに「社会資本整備総合交付金」制度がある。これはBRTの走行空間(走行路面や停留所など)・車両基地等の整備・ICカードの導入等に対し総合的に支援する。

また、事業者向けに「地域公共交通確保維持事業」制度がある。BRTシステムの構築に不可欠な施設の整備・バスロケーションシステム・ICカードの導入等に対して補助があるそうだ。

さらに「地域公共交通再構築調査事業」では、協議会や自治体向けに、ローカル鉄道の実証実験などを支援する。

日々制度の整備が進んでいるため、実際にどの制度を活用できるかは不明だが、BRT転換の際には政府の支援制度を活用することも必要だ。

5-6 本研究のさらなる課題

政策提言の有効性を数字で検証することは難しい。ローカル線は地域によって多かれ少なかれ事情が異なる。そして、路線ごとの運用費用・収益・営業係数がデータとして入手できない場合が多い。2-4黒字化の定義で挙げた目標数値を検証することがさらなる課題だと認識している。

参考文献・リンクページ

Last Update: 2024/1/29

©NAWA souta All rights reserved.