男女育児平等を目����て

社会科学部4年

上沼ゼミ�� 玉井希来

「イメージ画像」:��所マイナビニュース��長谷部敦子��2021/06/15��より

��立て

- 第1�� はじめに

- 第2�� 育児支援政��

- 第3�� 男性育児参��の現状

- 第4�� 企業事��

- 第5�� 中小企業における育休政策と課��

- 第6�� 今後��方��

第1�� はじめに

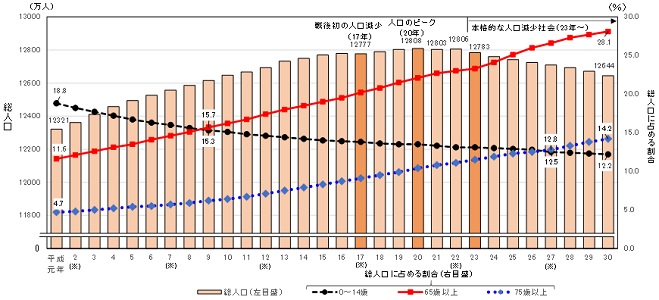

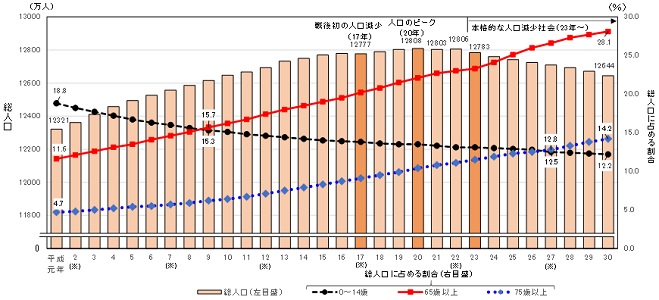

今日の大きな社会問題��一つとして、少子高齢化問題が存在する。日本の総人口は、平��20年の1��2808����をピークに��23年以降��減少傾向にある。更に、平��30年には��65歳以上人口��0��14歳人口の2.3倍となっており、深刻な少子高齢化を物語って������

「日本の総人口及��総人口に��める0��14歳��65歳以上及び75歳以上人口の割合」:��所総務省統計局

そこで本論文������着眼したのが、育児環����ある。女性が、��場に籍を置きながら妊��・出産をすることは困難で、平��30年の����府��調査によると、第1子��産を機に離職する女性の割合����46.9����あった。以前であれば、男性が仕事をして女性が家事をする家庭����割����に何��疑問も抱かなかった。しかし、��働き世帯��30年前と比����て��2倍��1188世帯��2017��に増加し、如何に共働きを継続しながら妊��・出産に繋げられるかは、新しい常識となりつつある。そしてこれを達成することによって、少子高齢化を食い止めることに繋がる��ではな����と����る��

しかし、働く女性の出産・育児に関する政策��年��������れてきており、注目する人も増えてきて����。そこで、新しい����口になると����た��が男性の育児に関する政策である。男性の育児を拡大させることで、女性の継続就業����上げることが��来る��ではな������

本論文�����、働く女性が今より��産����児へのハ��ドルを下げることが��来るため��、男性育休取得率の数値向上を目����して研究を行う��

第2�� 育児支援政��

巽��2018����戦後��日本における父親育児支援政策を��

- 1・57ショ����以後��1990年��2001年��

- 夫婦の出生率低下以後��2002年��2009年��

- イクメンプロジェクト開始以後��2010年��2017年����3つに����して������

第1区����の主な取り����は��1992年の「育児��介護休業法」や1994年の「エンゼルプラン」(今後��子育て支援のための施策��基本����向につ������が挙げられる。エンゼルプランは、今��10年間に取り���べきことの基本方針と重点施策を定めた計画のことで、その実施のために「緊急保育対策��5か年事業」が策定され、保育の����、拡大の整備が進められた。また��1999年には「少子化対策推進基本方針」が決定され、このための「新エンゼルプラン」(重点����推進すべき少子化対策��具体的実施計画につ������が策定された。しかしこれら��政策����

直接父親を対象としたも��ではなかった��

第2区����は��2002年にまとめられ、保育から子育て家庭へと視点を移した取り����である「少子化対策��ラスワン」や2003年の地方自治体及び企業����の取り����を����する「次世代育成支援対策推進法」��2005年に閣議決定された「第2次男女共同参画社会基本計画」などの政策が挙げられる。また��2007年のワーク・ライフバランス政策では、就労と結婚��出産・子育てと����二����一構��解決のための新しい動きとなった。これらの政策に共通して����ことは、いずれも「男性、父」と����言葉が明記されて����ことである。しかしま��こ��段階では、父親は具体的な施策��対象ではなかった��

第3区���政策では、父親の子育てが積極����取り����れて����、今ではよく耳にする「イクメン」と����言葉が����し始めた��2010年に育児��介護休業法に盛り込まれた「パパ��マ��育休��ラス」��、両親ともに育児休業を取得する���合に、休業期間を延長できると����制度である。これにより、より父親の積極����児参��への具体的な施策が明確になってきた��

また��2021年には、育児��介護休業法が更に改正され、男性の育休取得��柔軟な������創設����休取得状況��表の義務付けなど、より父親の育休に����添った法改正となった��

2022年4月には、新たに改正された育児��介護休業法が施行された。より育児休業を取得し��������用環���整備がすすめられた。��容としては��

一人の子に対し��割して2回まで取得可能、また男性は生��8週間以������2回育休を取得できるため、合��4回取得可能になった��

有期����労働����育休を取得するため��条件������期間��1年以上である②1歳6か月までに契����満����な����と→①の撤��

本人���偶����ら��妊��・出産の申し��があった���合に、企業側が育休制度につ����周知をし、取得するかど����の意向を確認することの義��

従業員��1000人を����る企業は、育休取得を公表しなければならな��

最近では、「週��3日」を取り入れよ����する声も高まってきて����。これ��、ワークライフバランスを重視するよ����なったことが背景にあり、希望する労働����週��3日で働ける制度である。実際に既に取り入れて����企業もあるが、普及��進んで��������これが取り入れられると、��産の時期に限らず、子育てに時間を割けるようになる��ではな������

第3�� 男性育児参��の現状

これ��け様����政策が施策されてきたにもかかわらず、その現状は、ま��十��とは言���れな����以下、厚生労働省がまとめた����に基づ����現状����を行う��

日本の6歳未満の子どもを持つ家庭の夫の平����な家事��育児関連時間全体��1時間で、これ��米、英と比����ると1時間以上短����しかし、その����育児��時間は、他国と比べて大差がな��������結果になって����。このことから、日本の父親は大部���家事を母親に任せて����ことがわかる。これに関連して、夫の家事��育児時間が長����ど妻の継続就業割合が高く、第2子以降��出生率も高い傾向にある。第2子��出生率は��6時間以上家事��育児をする家庭は、��くしな����庭と比����て��70����上もそ��結果に差がある��

令和��年における育児休業取得率は、女性��83����あるのに対し男性は7.48����、やはりその差は歴然として����も、着実に数字を伸ばしてきて����。育児休業の取得希望���、��体����20����あるのに対し、制度を利用したかったがしなかった人はそ������の37.5����ある。もしこの人たちが取得して����場合、取得率は50��������ることになるため、この37.5����着目する����があると言える。男性社員が、育休を利用しなかった理由は主に3つである��

一つ目が、育休制度が整備されて����かったこと。二つ目が、収入を減らしたくなかった。三つめが、育休取得をしづらい雰囲気だったことである。これらは����れも全体��20����上を��める結果となった。また、取得をしづらい要因の一つとして、会社からの働きかけが不足して����ことが����られる。会社からの働きかけが特になかったと答えた男性社員は、女性社員の2倍にあたる��65����あった。このことから、企業の男性育休への関����低いことがわかる��

男性の育休取得率は��0.12����平��8年度��か��12.65����令��2年度��へと上��傾向にあるも��の、未��1割程度に留まって����のが現状である。また、海外��取得状況と比����ると、日本は圧倒的に低い。このことから、育休期間��制度保障はあっても、実際の取得中の家計への不安が大きいのではな����ろうか。

第4�� 企業事��

- 江崎グリコ

2020年1月から「Co育てMonth」を導��し、育児に専念する休暇��1か月取得することを����化した制度を実施して����。男性が取得できる��日間��育休では足りな��������声から��0��6か月の子どもを持つ社員を対象とした��1か月間有給扱���休暇をとることが��来る。これ��、社員の柔軟な働き方を����ことで、それぞれ��人生を����インする習��をサポ��トすることを目標として������

現在では、男性社員の育休取得率��00����なって������

- 積水ハウス

キ����・ファースト企業を目標に��2018年9月から、男性社員1か月以上��育休完��取得(特別育児休業制度��を推進して����。こちらも、現在の男性社員の育休取得率��00となって������

男性育休白書では、男性の家事��育児力の����を設定し、それに沿って収集した���タをランキング化し、現状把握を行って����。また、「家族ミー����ングシート」を作って育休取得後��家庭����の役割����につ����話し合����間設定��推進����その結果を基に育休取得計画書を作��すると����ような、企業が家庭に協力����姿勢も見せて������

第5�� 中小企業における育休政策と課��

第4��の企業事例を踏まえ、大企業では、男性育休��普及が浸透してきて����ことを感じた。これ��、国からの義務命令の効果ととらえて良����ろう��

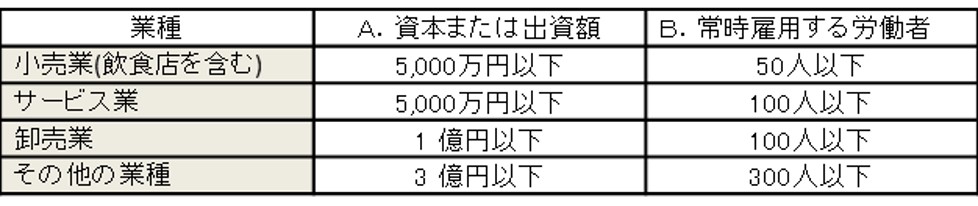

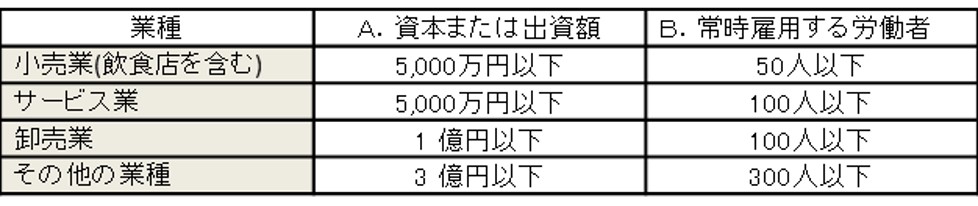

そこで、企業規模に区別をつけて調べた。その結果、中小企業では育休が普及して����主な事例がな����とに気づ����。中小企業に対する国の政策��、下記である��

- 働き方改革推進支援助成��

「働き方改革推進支援助成��」:��所��厚生労働省����2022/10/11��より

育休制度を��実させるための����援助として、上記��条件を満たす企業に対して、取���実施に要した経費の一部を、��果目標��達��状況に応じて支給するも��である��

- 出生時両立支援コース��子育てパパ支援助成��

男性労働����育児休業����児目����暇を取得し�������場風土作りに取り����。子��出生後8週間以����開始する連��14日以上(中小企業は連��5日以上)��育児休業等を取得した男性労働����生じた事業主への助成��で最大72���が支給される��

これら��政策が着目して����点として、中小企業の整備を整えるための����不足����その他に代わる人がいな��������人員不足が����られる。今後��、この点を更に追究して����予定である��

第6�� 今後��方��

中小企業の育休事例を調べ、中小企業の実��を知��

子ども��年齢層など、対象����を絞って数値目標をたて��

参����献

Last Update: 2023/07/31

©2021 Tamai Kiki. All rights reserved.