乽惗柦廳帇宆乿儁僢僩嬈奅夵妚

亅僾儔僢僩僼僅乕儉價僕僱僗偐傜惌嶔傊亅

憗堫揷戝妛幮夛壢妛晹4擭

忋徖僛儈嘨丂摗杮嵤壴

垽將偺幨恀丂昅幰嶣塭丂2022擭8寧30擔

復棫偰

- 戞1復丂偼偠傔偵

- 戞2復丂攚宨偲壽戣

- 戞3復丂採埬偺栚揑

- 戞4復丂尰忬暘愅?嶦張暘栤戣偺崻杮尨場?

- 戞5復丂尰忬暘愅?儁僢僩嬈奅偺峔憿揑栤戣?

- 戞6復丂婇嬈偵傛傞怴僒乕價僗偺採埬偲奣梫

- 戞7復丂怴僒乕價僗偺廂塿儌僨儖

- 戞8復丂惌嶔楢実偲婜懸岠壥

- 戞9復丂幚巤忋偺壽戣偲懳嶔

- 戞10復丂寢榑偲峴摦寁夋

- 嶲峫暥專

戞1復丂偼偠傔偵

丂儁僢僩將偵偮偄偰峫偊傞忋偱丄偦傕偦傕儁僢僩偑巹偨偪恖娫偵偲偭偰偳偺傛偆側懚嵼偱偁傞偺偐傪楌巎偺娤揰偐傜惍棟偡傞丅儁僢僩偺楌巎偼丄恖娫偑暥柧傪抸偔慜丄將偺慶愭偱偁傞僆僆僇儈傪壠抺壔偟偨偙偲偐傜巒傑偭偨丅摉帪偺僆僆僇儈偼丄庪椔曗彆傪偟偨傝恖娫傗壠抺傪栰惗摦暔偐傜庣偭偨傝怤擖幰偐傜庣偭偨傝偡傞丄偄傢備傞斣將偺傛偆側棫偪埵抲偱偁偭偨丅恖娫偺廤抍偵棙塿傪傕偨傜偡偨傔偺丄乽摴嬶乿偵嬤偄懚嵼偱偁傞丅偦偟偰乽摴嬶乿偱偁傞僆僆僇儈傕丄摿掕偺帞偄庡偺尦偵偼廧傒拝偐側偐偭偨丅壠偺僜僩偱杮擻偺傑傑帺慠偵斏怋偟丄僄僒妋曐偺乽庤抜乿偲偟偰恖娫傪棙梡偡傞丅乽摴嬶乿偲乽庤抜乿偲偄偆WINWIN偺棙奞娭學偱丄尦棃恖娫偲儁僢僩偼娭學傪峔抸偟偰偒偨丅偙偆偄偭偨僆僆僇儈偺壠抺壔偑惉岟偟偨帪婜偵偮偄偰偼丄尰嵼傕惙傫側媍榑偑岎傢偝傟寢榑偵偼帄偭偰偄側偄偑偲偵偐偔挿偄娫丄恖娫偲將偑惗妶偺偨傔偵嫟惗偟偰偒偨偺偱偁傞丅

崟娾娾堿堚愓偵偰敪尒偝傟偨將崪

丂擔杮偵偍偄偰傕丄撽暥帪戙偺堚愓偱偁傞崟娾娾堿堚愓乮垽昋導媣枩崅尨挰乯偵偰丄2懱偺將崪偺杽憭偑敪尒偝傟偰偄傞丅2旵偲傕惗慜偵帟夊偺堦晹傪幐偭偰偄偨偙偲偐傜丄椔將偲偟偰棙梡偝傟偰偄偨偲悇應偝傟傞丅偮傑傝丄屆棃擔杮偵偍偄偰傕丄將偼恖娫偺廤抍偵棙塿傪傕偨傜偡乽摴嬶乿偲偟偰摥偒丄怣棅娭學傪抸偄偰偄偨偙偲偑塎偊傞丅偙偆偄偭偨將傪乽摴嬶乿偲偟偰棙梡偡傞棙奞娭學偼丄斣將偲偄偆宍偱徍榓傑偱懕偄偨丅斣將偼丄晄怰幰偺愙嬤丒怤擖傪杊偖杊斊偺偨傔偺栶妱傪扴偆丅徍榓帪戙傑偱偼丄壠偺僜僩偵將彫壆傪愝偗丄將偺惐壠偲恖娫偺惐壠偼嬫暿偝傟偨丅恖娫偵偲偭偰將偼杊斊偺乽摴嬶乿偱偁傝丄將偼恖娫傪怘帠妋曐偺乽庤抜乿偲偟偰巊偆丅偦偆偄偭偨棙奞偵婎偯偔怣棅娭學偺拞偱恖娫偲將偑偍屳偄偵媮傔傞偺偼惗偒偰偄偔偨傔偺棙奞娭學偺傒偱偁傝丄偍屳偄偺椞堟偵偼摜傒崬傑側偄丅儁僢僩憂憿婜偐傜徍榓傑偱丄將偼壠偺僜僩偱帞傢傟丄恖娫偲將偼嫟懚偟偮偮傕撈棫偟偰偄偨丅

偟偐偟嬤擭丄挿偔懕偄偨乽將亖摴嬶乿偺壙抣娤偑戝偒偔曄梕偟偮偮偁傞丅尰帪揰偱丄儁僢僩將傪斣將偲偄偆乽摴嬶乿偲偟偰丄壠偺僜僩偱帞偭偰偄傞恖偼偳傟傎偳偄傞偱偁傠偆偐丅

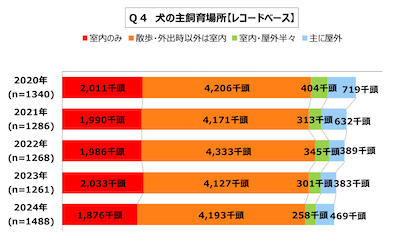

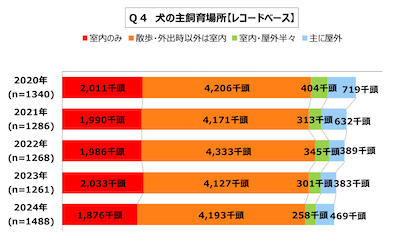

乽椷榓6擭慡崙將擫帞堢幚懺挷嵏乿堦斒幮抍朄恖儁僢僩僼乕僪嫤夛

丂嵟怴偺僨乕僞偵傛傞偲丄壆奜傪拞怱偲偟偨帞堢偼慡懱偺偨偭偨5.6%偵棷傑傞丅偙偙偐傜尒弌偝傟傞偺偼丄儁僢僩將傪壠偺僜僩偱帞偆傋偒偩偲偄偆廬棃偺壙抣娤偑丄壠偺僂僠偱帞偆傋偒偩偲偄偆壙抣娤偵曄壔偟偨偙偲偱偁傞丅偙偆偄偭偨曄壔偼丄乽將亖摴嬶乿偲偄偭偨僜僩揑側尒曽偑丄乽將亖壠懓乿偲偄偭偨僂僠揑側尒曽偵曄梕偟偰偄傞偙偲偵婲場偡傞丅擔杮崙撪偺惉恖偵懳偟偰峴傢傟偨乽惗妶偵嵟傕婌傃傪梌偊偰偔傟傞偙偲乿偺傾儞働乕僩挷嵏乮堦斒幮抍朄恖儁僢僩僼乕僪嫤夛乯偵傛傞偲丄乽儁僢僩乿偺崁栚偼乽壠懓乿偵偮偄偱2埵偵擖慖偟偨丅崱傗恖娫偼丄儁僢僩傪棙奞娭學傪寢傇乽摴嬶乿偱偼側偄丅桙偟傗埨傜偓傪梌偊偰偔傟傞垽娺摦暔偲偟偰偺儁僢僩帪戙偵撍擖偟偰偄傞丅傑偨丄嶰旽UFJ儕僒乕僠仌僐儞僒儖僥傿儞僌尋媶堳偱偁傞杒 梞桽乮嶰旽UFJ儕僒乕僠仌僐儞僒儖僥傿儞僌尋媶堳乯偼丄埲壓偺捠傝尵媦傪偟偰偄傞丅

丂丂乽戝搒巗傊偺恖岥廤拞傕丄儁僢僩偺壠懓壔偵攺幵傪妡偗偰偄傞乿

丂丂乽廧戭偑嫹偔丄岎捠検偑懡偄搒夛偺廧戭帠忣偐傜丄儁僢僩偺彫宆壔偲幒撪帞堢壔偑恑傫偱偄傑偡丅儁僢僩偲幒撪偱夁偛偡帪娫偑憹偊傟偽丄傢偑巕偺傛偆偵帺慠偲垽忣偑憹偡傕偺偱偡乿

丂傑偨丄偙偆偄偭偨壙抣娤偺曄壔偼丄宱嵪椞堟偵偍偄偰傕掕検揑偵娤應偝傟傞丅恖乆偑儁僢僩偵岾偣偵惗偒偰傎偟偄偲峫偊傞傛偆偵側偭偨偙偲偱丄堦旵偁偨傝偺儁僢僩偵偐偗傞扨壙偑憹壛偟偰偄傞丅

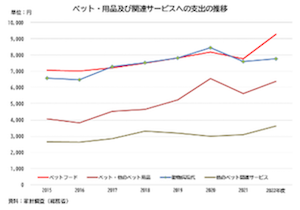

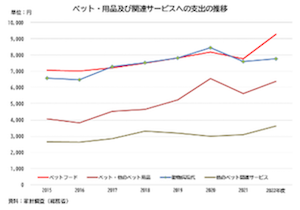

乽儁僢僩丒梡昳媦傃娭楢僒乕價僗傊偺巟弌偺悇堏乿宱嵪嶻嬈徣

丂忋婰偺僨乕僞偐傜偼丄儁僢僩僼乕僪傗儁僢僩梡昳傪拞怱偵弌旓偑塃尐忋偑傝偱偁傞偙偲偑撉傒庢傟傞丅偮傑傝丄將偵懳偟偰偍嬥傪偐偗傞恖偑擭乆憹偊偰偄傞偙偲偑塎偊傞丅挊偟偄偺偼丄儁僢僩將偵掕婜寬峃恌抐傪庴恌偝偣傞壠掚偼55亾傪愯傔丄2016擭偺挷嵏奐巒埲棃偱栺16%傕憹壛偟偰偄傞乮堦斒幮抍朄恖Team HOPE乯丅

丂偙偆偟偰將偼乽垽娺懳徾乿偲偟偰偺抧埵傪妋棫偟偮偮偁傞丅偙偺壙抣娤偺曄壔偵敽偭偰丄悽娫偱偼柦偺廳傒傪堄幆偡傞惡偑崅傑偭偰偄傞丅偦偙偱堦嵺媍榑偺拞怱偲側偭偰偄傞幮夛栤戣偑丄傑偝偵嶦張暘栤戣偱偁傞丅尰嵼丄擭娫2,424審乮2023擭搙乯偺將偑嶦張暘偝傟偰偍傝丄偙偺尰忬偼幮夛揑壽戣偲偟偰怺崗偱偁傞丅嶦張暘偲偼丄乽恖娫偵婋奞傪媦傏偡偍偦傟偺偁傞摦暔丄傑偨偼晄梫偲側偭偨摦暔傪嶦偡偙偲乿偲掕媊偝傟傞峴堊偱丄摦暔垽岇娗棟朄偵偰忦椺偑掕傔傜傟偰偄傞丅偟偐偟側偑傜丄恖娫偵偲偭偰棙塿偵側傜側偐偭偨傝丄棙梡壙抣偑側偄偲敾抐偝傟偨傝偟偨屄懱傪徚偡嶌嬈偼丄將傪乽摴嬶乿偲偟偰傒側偡徍榓埲慜偺壙抣娤偵懃偭偰偄傞丅偮傑傝丄偙偺惂搙偼丄將傪垽娺懳徾傗恖娫偺僷乕僩僫乕偲傒側偡尰嵼偺壙抣娤偵偼丄揔崌偟偰偄側偄丅偦偺偨傔丄杮尋媶偱偼丄偙偺嶦張暘傪彨棃揑偵夝寛偡傞惌嶔傪峫嶡偡傞丅

戞2復丂攚宨偲壽戣

丂側偤偙偆偄偭偨嶦張暘栤戣偑敪惗偟偰偄傞偺偐丅偦偺攚宨偵偼嶰偮偺梫慺偑娭學偟偰偄傞丅戞堦偵丄曐岇將偺忳搉偑恑傑側偄偙偲偱偁傞丅曐岇將偺栺2妱偑怴偨側帞偄庡傪尒偮偗傜傟側偄忬嫷偑懕偄偰偄傞丅柪巕將傪彍偗偽丄曐岇將偺庴偗嶮偑晄懌偟偰偄傞偙偲傗丄忳搉偺巇慻傒偺枹惍旛偑栤戣傪怺崗壔偝偣偰偄傞丅

儁僢僩嬈奅偺僀儊乕僕恾(昅幰嶌惉)

丂戞擇偵丄儁僢僩嬈奅偺屆偄峔憿偑嫇偘傜傟傞丅尰嵼偺儁僢僩僔儑僢僾拞怱偺斕攧宍懺偱偼將偑乽彜昳乿偲偟偰埖傢傟丄柦偺懜廳偑寚擛偟偰偄傞丅傑偨丄埆幙側僽儕乕僟乕偵傛傞夁忚斏怋傗傾僼僞乕働傾偺寚擛傕儁僢僩嬈奅慡懱偺栤戣傪徾挜偟偰偄傞丅

戞嶰偵丄帞偄庡嫵堢偺晄懌偱偁傞丅帞偄庡偑將偺摿惈傗揔愗側帞堢曽朄傪廫暘偵棟夝偟偰偍傜偢丄寢壥偲偟偰帞堢曻婞偵帄傞働乕僗偑屻傪愨偨側偄丅

偙傟傜偺壽戣偼丄扨偵儁僢僩嬈奅偺栤戣偵棷傑傜偢丄幮夛慡懱偺摦暔暉巸堄幆傗柦偵懳偡傞壙抣娤偵傕塭嬁傪梌偊偰偄傞丅偙傟傜偺栤戣偵懳墳偡傞偨傔丄怴偟偄價僕僱僗儌僨儖傗惌嶔偺採埬偑媮傔傜傟傞丅

戞3復丂採埬偺栚揑

丂杮尋媶偺栚揑偼丄擔杮偵偍偗傞將偺嶦張暘栤戣偵懳偡傞嬶懱揑側夝寛嶔傪採埬偡傞偙偲偱偁傞丅尰嵼丄曐岇將偺栺2妱偑怴偨側帞偄庡傪尒偮偗傜傟側偄忬嫷偑懕偄偰偍傝丄偙傟偼曐岇巤愝偺晄懌傗忳搉僔僗僥儉偺枹惍旛偑庡側尨場偱偁傞丅偙偺栤戣傪夝寛偡傞偨傔偵偼丄儁僢僩嬈奅慡懱偺峔憿夵妚偑晄壜寚偱偁傞丅

杮採埬偱偼丄曐岇將傪怴偟偄帞偄庡偵揔愗偵儅僢僠儞僌偡傞怴偟偄價僕僱僗儌僨儖傪採帵偡傞丅偙偺儌僨儖偼丄僆儞儔僀儞僾儔僢僩僼僅乕儉傪妶梡偟丄帞偄庡偺儔僀僼僗僞僀儖傗婓朷忦審偵崌抳偡傞將傪徯夘偡傞傕偺偱偁傞丅傑偨丄帞偄庡傊偺帞堢僈僀僪採嫙傗憡択僒乕價僗傪捠偠偰丄帞堢曻婞傪杊偖偨傔偺傾僼僞乕働傾傪廩幚偝偣傞丅

偝傜偵丄儁僢僩僔儑僢僾偵戙傢傞乽怴婯儁僢僩偺儅僢僠儞僌巗応乿傪奐戱偡傞偙偲傪栚巜偟偰偄傞丅偙偺巗応偼丄柦傪懜廳偡傞怴偟偄儁僢僩價僕僱僗偺偁傝曽傪帵偟丄曐岇將偺柦傪媬偆偩偗偱側偔丄摦暔暉巸偺岦忋偵傕婑梌偡傞傕偺偱偁傞丅嵟廔揑偵偼丄擔杮偵偍偗傞嶦張暘僛儘偺幚尰傪栚巜偟丄幮夛慡懱偺柦偵懳偡傞壙抣娤傪嵞掕媊偡傞堦彆偲側傞偙偲傪栚昗偲偟偰偄傞丅

戞4復丂尰忬暘愅?嶦張暘栤戣偺崻杮尨場?

丂嶦張暘栤戣偺崻杮尨場偼懡婒偵傢偨傝丄摿偵埲壓偺揰偑嫇偘傜傟傞丅

戞堦偵夁忚斏怋偱偁傞丅柍寁夋側斏怋偵傛傝廀梫傪挻偊傞悢偺將偑巗応偵嫙媼偝傟傞寢壥丄攧傟巆傝偺將偑憹壛偟丄嶦張暘偵帄傞働乕僗偑懡偄丅

戞擇偵丄晄揔愗側帞堢偱偁傞丅帞偄庡偑將偺摿惈傗帞堢曽朄傪廫暘偵棟夝偣偢丄帞堢曻婞偵帄傞応崌偑懡偄丅

戞嶰偵丄曐岇將偺庴偗嶮晄懌偑栤戣傪怺崗壔偝偣偰偄傞丅曐岇巤愝偺僉儍僷僔僥傿偑尷傜傟偰偄傞偆偊丄忳搉偺巇慻傒偑廫暘偵惍旛偝傟偰偄側偄偨傔丄懡偔偺曐岇將偑怴偟偄帞偄庡偵弌夛偊偢嶦張暘偝傟傞丅偙偺傛偆側尰忬傪夝寛偡傞偨傔偵偼丄儁僢僩嬈奅偺峔憿夵妚傗帞偄庡嫵堢偺悇恑丄曐岇巤愝偺巟墖懱惂偺嫮壔偑晄壜寚偱偁傞丅

戞5復丂尰忬暘愅?儁僢僩嬈奅偺峔憿揑栤戣?

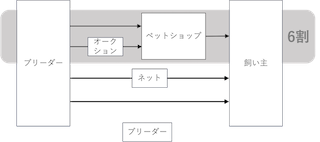

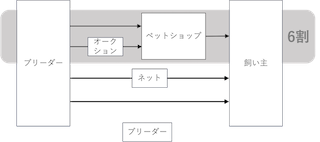

丂儁僢僩嬈奅偺峔憿揑栤戣偼丄庡偵埲壓偺3揰偵廤栺偝傟傞丅戞堦偵丄儁僢僩僔儑僢僾拞怱偺斕攧峔憿偱偁傞丅儁僢僩僔儑僢僾偱偼將偑乽彜昳乿偲偟偰埖傢傟丄柦偺懜廳偑寚擛偟偰偄傞丅戞擇偵丄傾僼僞乕働傾偺晄懌偱偁傞丅帞偄庡偵懳偡傞帞堢僈僀僪儔僀儞傗嫵堢偑廫暘偱側偔丄寢壥偲偟偰晄揔愗側帞堢偑憹壛偟丄帞堢曻婞傪堷偒婲偙偟偰偄傞丅戞嶰偵丄忣曬偺摟柧惈偺寚擛偱偁傞丅斏怋嬈幰傗斕攧夁掱偵偍偗傞忣曬偑徚旓幰偵廫暘偵採嫙偝傟偰偄側偄偨傔丄徚旓幰偼峸擖偡傞將偺弌帺傗寬峃忬懺傪攃埇偟偯傜偄丅偙偺傛偆側嬈奅峔憿偼將偺暉巸傪懝側偆偩偗偱側偔丄嶦張暘栤戣傪彆挿偡傞堦場偲側偭偰偄傞丅偙偺栤戣傪夝寛偡傞偨傔偵偼丄嬈奅慡懱偺峔憿夵妚偑昁梫晄壜寚偱偁傞丅

戞6復丂婇嬈偵傛傞怴僒乕價僗偺採埬偲奣梫

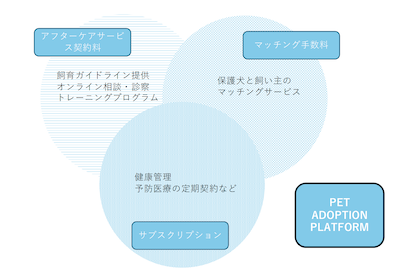

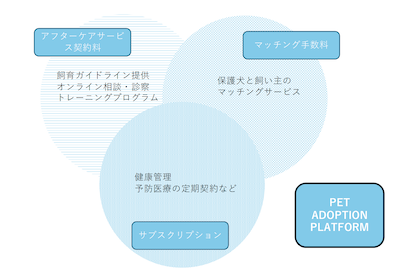

丂將偺嶦張暘傪尭傜偡偨傔丄婇嬈妶摦偲偟偰妚怴揑側僆儞儔僀儞僾儔僢僩僼僅乕儉傪峔憐偟偰偄傞丅杮僾儔僢僩僼僅乕儉偼丄曐岇將偲怴偟偄帞偄庡傪寢傃偮偗傞儅僢僠儞僌僒乕價僗傪拞怱偵悩偊傞傕偺偱偁傞丅帞偄庡偺儔僀僼僗僞僀儖傗嫃廧娐嫬丄婓朷忦審偵婎偯偒丄嵟揔側將傪悇慐偡傞巇慻傒傪採嫙偡傞丅傑偨丄傾僼僞乕働傾僒乕價僗傕廩幚偝偣傞丅怴偟偄帞偄庡傊偺帞堢僈僀僪傪採嫙偡傞偩偗偱側偔丄僆儞儔僀儞憡択僒乕價僗傪捠偠偰帞偄庡偺晄埨傪寉尭偡傞懱惂傪惍偊傞丅偝傜偵丄摦暔峴摦妛偺愱栧壠偲楢実偟偨僩儗乕僯儞僌僾儘僌儔儉偵傛傝丄帞堢偺幙傪岦忋偝偣傞丅壛偊偰丄儁僢僩僿儖僗働傾偺暘栰偱偼丄廱堛巘偲偺採実傪捠偠偨寬峃娗棟傗梊杊堛椕傪採嫙偡傞偙偲傪栚巜偡丅偙偺傛偆側曪妵揑側僒乕價僗偵傛傝丄曐岇將偺忳搉傪懀恑偟丄嶦張暘偺嶍尭偲摦暔暉巸偺岦忋傪幚尰偡傞僾儔僢僩僼僅乕儉傪峔抸偡傞傕偺偱偁傞丅

戞7復丂怴僒乕價僗偺廂塿儌僨儖

廂塿儌僨儖 乮昅幰嶌惉乯

丂將偺嶦張暘傪尭傜偡偨傔偺僾儔僢僩僼僅乕儉峔憐偼丄忳搉懀恑偺巇慻傒偲廂塿儌僨儖傪慻傒崌傢偣偨帩懕壜擻側帠嬈儌僨儖偱偁傞丅偙偺僾儔僢僩僼僅乕儉偼丄曐寬強傗摦暔垽岇抍懱偲楢実偟丄曐岇將偺忣曬傪嫟桳偡傞巇慻傒傪峔抸偡傞丅偙傟偵傛傝丄曐岇將偲帞偄庡岓曗傪岠棪揑偵寢傃偮偗傞偙偲傪栚巜偡丅傑偨丄抧堟偛偲偵忳搉僀儀儞僩傪奐嵜偟丄曐岇將偺怴偟偄帞偄庡傊偺揔愗側儅僢僠儞僌傪懀恑偡傞丅

廂塿儌僨儖偲偟偰偼丄傑偢曐岇將偲帞偄庡偺儅僢僠儞僌偵偐偐傞庤悢椏傪愝掕偡傞丅偝傜偵丄傾僼僞乕働傾僒乕價僗偺宊栺椏傪廂塿尮偲偡傞丅偙偺僒乕價僗偱偼丄帞堢僈僀僪偺採嫙傗僆儞儔僀儞憡択丄僩儗乕僯儞僌僾儘僌儔儉側偳丄帞偄庡偺晧扴傪寉尭偡傞撪梕傪惙傝崬傓丅壛偊偰丄僩儗乕僯儞僌傗寬峃娗棟傪娷傓僒僽僗僋儕僾僔儑儞宆僒乕價僗傪採嫙偟丄宲懕揑側廂塿傪妋曐偡傞丅偙偺傛偆偵丄摦暔暉巸偺岦忋偲婇嬈偺帩懕壜擻惈傪椉棫偝偣傞巇慻傒偱偁傞丅

戞8復丂惌嶔楢実偲婜懸岠壥

丂忋婰偱弎傋偰偒偨捠傝丄擔杮偺儁僢僩嬈奅偼尰嵼丄懡偔偺峔憿揑壽戣傪書偊偰偄傞丅儁僢僩僔儑僢僾傪拞怱偲偟偨斕攧峔憿丄柍寁夋側斏怋丄帞堢曻婞丄偦偟偰曐岇巤愝偺僉儍僷僔僥傿晄懌偲偄偭偨栤戣偑棈傒崌偄丄擭娫悢愮摢偺將偑嶦張暘偝傟偰偄傞丅偙偺忬嫷傪夵慞偡傞偨傔偵偼丄惌晎偲婇嬈偺楢実偵傛傞惌嶔採埬偑晄壜寚偱偁傞丅摿偵丄儁僢僩斕攧婯惂偺嫮壔丄曗彆嬥惂搙偺摫擖丄帞偄庡嫵堢僾儘僌儔儉偺媊柋壔傪拰偲偡傞惌嶔傪悇恑偟丄婇嬈偺栶妱傪嵟戝尷偵妶梡偡傞偙偲偑媮傔傜傟傞丅偝傜偵丄偙傟傜偺惌嶔偵傛傞幮夛揑岠壥偲偟偰丄嶦張暘偺戝暆側尭彮丄儁僢僩嬈奅偺峔憿夵妚丄偦偟偰摦暔暉巸堄幆偺岦忋偑婜懸偝傟傞丅

丂傑偢惌嶔楢実偑昁梫側椞堟偲偟偰丄儁僢僩斕攧婯惂偺嫮壔偑嫇偘傜傟傞丅尰峴偺儁僢僩僔儑僢僾偼丄將傪乽彜昳乿偲偟偰埖偆斕攧曽幃傪庡偲偟偰偍傝丄摦暔偺柦傪寉帇偡傞孹岦偑偁傞丅偙偺忬嫷傪夵慞偡傞偨傔偵偼丄儁僢僩僔儑僢僾偱偺將偺斕攧傪惂尷偟丄搊榐僽儕乕僟乕傗曐岇巤愝偐傜偺忳搉傪懀恑偡傞朄揑榞慻傒傪峔抸偡傞昁梫偑偁傞丅嬶懱揑偵偼丄斕攧嬈幰傊偺搊榐惂搙傪愝偗丄婎弨傪枮偨偝側偄嬈幰偵偼嫋壜傪梌偊側偄傛偆側婯惂嫮壔傪峴偆傋偒偱偁傞丅傑偨丄將偺斏怋悢偵娭偡傞惂尷傪愝偗傞偙偲偱丄柍寁夋側斏怋傪杊巭偟丄廀梫偲嫙媼偺僶儔儞僗傪曐偮偙偲偑壜擻偲側傞丅偙偺傛偆側婯惂偼丄抁婜揑偵偼嬈奅偺斀敪傪彽偔偐傕偟傟側偄偑丄抜奒揑側摫擖偲孾敪妶摦傪捠偠偰丄帩懕壜擻側儁僢僩價僕僱僗儌僨儖傪幚尰偡傞偙偲偑偱偒傞丅

丂師偵丄曗彆嬥惂搙偺摫擖偱偁傞丅曐岇將傪堷偒庢傞帞偄庡傗丄曐岇巤愝偲楢実偟偰忳搉妶摦傪峴偆婇嬈偵懳偟偰曗彆嬥傪採嫙偡傞偙偲偼丄忳搉懀恑偺戝偒側悇恑椡偲側傞丅椺偊偽丄怴偨偵曐岇將傪庴偗擖傟偨帞偄庡偵懳偟偰偼丄弶婜旓梡偺堦晹傪曗彆偡傞惂搙傪愝偗傞偙偲偱丄帞偄庡偺宱嵪揑晧扴傪寉尭偟丄忳搉妶摦傪妶敪壔偝偣傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅傑偨丄曐岇巤愝偲楢実偟偰偄傞婇嬈偵偼丄忳搉僀儀儞僩偺奐嵜傗僆儞儔僀儞僾儔僢僩僼僅乕儉塣塩偵昁梫側帒嬥傪彆惉偡傞偙偲偱丄帠嬈偺宲懕惈傪巟墖偡傞偙偲偑廳梫偱偁傞丅偙偺傛偆側曗彆嬥惂搙偼丄曐岇將偺庴偗擖傟傪宱嵪揑偵屻墴偟偡傞偩偗偱側偔丄婇嬈偑摦暔暉巸偵愊嬌揑偵娭梌偡傞僀儞僙儞僥傿僽偲傕側傞丅

丂偝傜偵丄帞偄庡嫵堢僾儘僌儔儉偺媊柋壔偑媮傔傜傟傞丅懡偔偺帞偄庡偑將偺摿惈傪棟夝偣偢丄揔愗側帞堢偑偱偒側偄偙偲偑帞堢曻婞偺庡場偲側偭偰偄傞丅偙偺栤戣偵懳墳偡傞偨傔偵偼丄惌晎偲婇嬈偑嫟摨偱帞偄庡岦偗偺嫵堢僾儘僌儔儉傪幚巤偡傞昁梫偑偁傞丅嬶懱揑偵偼丄怴偨偵將傪寎偊擖傟傞帞偄庡偵懳偟丄帞堢僈僀僪儔僀儞偺採嫙傗島廗偺庴島傪媊柋晅偗傞巇慻傒傪摫擖偡傋偒偱偁傞丅壛偊偰丄僆儞儔僀儞憡択僒乕價僗傗愱栧壠偵傛傞僩儗乕僯儞僌僾儘僌儔儉傪妶梡偡傞偙偲偱丄帞偄庡偑書偊傞晄埨傪寉尭偟丄將偲偺揔愗側娭學峔抸傪僒億乕僩偡傞偙偲偑偱偒傞丅偙偺傛偆側嫵堢僾儘僌儔儉偼丄帞偄庡偺抦幆傗僗僉儖傪岦忋偝偣傞偩偗偱側偔丄摦暔暉巸堄幆偺岦忋偵傕婑梌偡傞傕偺偱偁傞丅

丂偙傟傜偺惌嶔採埬傪幚峴偵堏偡偙偲偵傛傝丄婜懸偝傟傞幮夛揑岠壥偼懡婒偵傢偨傞丅傑偢丄嶦張暘悢偺戝暆側尭彮偑嫇偘傜傟傞丅曐岇將偺忳搉偑恑傓偙偲偱丄曐岇巤愝偺晧扴偑寉尭偝傟丄寢壥偲偟偰嶦張暘偵帄傞將偺悢傪戝暆偵嶍尭偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丅傑偨丄儁僢僩嬈奅慡懱偺峔憿夵妚偑懀恑偝傟傞丅柦傪懜廳偡傞怴偟偄巗応儌僨儖偑妋棫偝傟傞偙偲偱丄嬈奅慡懱偑帩懕壜擻側曽岦傊偲僔僼僩偡傞偙偲偑婜懸偝傟傞丅偝傜偵丄摦暔暉巸堄幆偺岦忋偑恾傜傟傞丅偙傟偵傛傝丄帞偄庡傗堦斒巗柉偺堄幆夵妚偑恑傒丄摦暔傪柦偁傞懚嵼偲偟偰懜廳偡傞幮夛偑宍惉偝傟傞偱偁傠偆丅

戞9復丂幚巤忋偺壽戣偲懳嶔

乽惌嶔楢実偲婜懸岠壥乿偵婎偯偔巤嶔傪幚巤偡傞忋偱偼丄偝傑偞傑側壽戣偑懚嵼偡傞丅偙傟傜偺壽戣傪揔愗偵擣幆偟丄幚岠惈偺偁傞懳張曽朄傪島偠傞偙偲偑丄惌嶔偺惉岟偵偲偭偰晄壜寚偱偁傞丅杮採尵偱偼丄埲壓偺3偮偺庡梫壽戣傪嫇偘丄偦傟偧傟偺懳張曽朄傪採帵偡傞丅

1. 朄婯惂偵懳偡傞嬈奅偺斀敪

丂儁僢僩嬈奅偵偍偄偰丄儁僢僩斕攧婯惂偺嫮壔偼丄嬈奅慡懱偺棙塿峔憿偵戝偒側塭嬁傪梌偊傞丅偦偺偨傔丄摿偵儁僢僩僔儑僢僾傪拞怱偲偟偨帠嬈幰偐傜偺斀敪偑梊憐偝傟傞丅偙偺斀敪偼丄婯惂嫮壔偑嬈奅偺棙塿弅彫傗帠嬈宲懕偺崲擄壔偵偮側偑傞偲峫偊傜傟傞偨傔偱偁傞丅嬶懱揑偵偼丄儁僢僩僔儑僢僾偺攧忋尭彮傗丄斏怋嬈幰偵偍偗傞廂塿埆壔偑寽擮偝傟傞丅偙偺壽戣偵懳張偡傞偨傔偵偼丄嬈奅偲偺嫤媍偲抜奒揑側摫擖傪峴偆偙偲偑廳梫偱偁傞丅傑偢丄嬈奅抍懱偲惌晎偺娫偱嫤媍偺応傪愝偗丄婯惂偺撪梕傗栚揑偵偮偄偰挌擩偵愢柧偟丄棟夝傪懀恑偡傞昁梫偑偁傞丅傑偨丄儁僢僩僔儑僢僾傗斏怋嬈幰偵懳偟偰丄怴偨側價僕僱僗儌僨儖傊偺堏峴傪巟墖偡傞惌嶔傪懪偪弌偡傋偒偱偁傞丅嬶懱揑偵偼丄曐岇將偺忳搉帠嬈傊偺嶲擖巟墖傗丄儁僢僩梡昳斕攧傊偺僔僼僩傪巟墖偡傞曗彆嬥惂搙傪愝偗傞偙偲偱丄嬈奅偺晧扴傪寉尭偟偮偮丄婯惂嫮壔傪恑傔傞偙偲偑偱偒傞丅

偝傜偵丄婯惂傪抜奒揑偵摫擖偡傞偙偲偱丄嬈奅偑怴偨側儖乕儖偵揔墳偡傞帪娫傪妋曐偡傞偙偲偑偱偒傞丅椺偊偽丄弶擭搙偼斕攧壜擻側將庬傗摢悢偵惂尷傪愝偗丄悢擭傪偐偗偰慡柺揑側婯惂傊偲堏峴偡傞寁夋傪棫偰傞偙偲偱丄斀敪傪嵟彫尷偵梷偊傞偙偲偑婜懸偝傟傞丅

2. 僾儔僢僩僼僅乕儉偺擣抦搙丒怣梡搙偺岦忋

丂曐岇將偺忳搉傪懀恑偡傞偨傔偵丄僆儞儔僀儞僾儔僢僩僼僅乕儉傪妶梡偡傞偙偲偼桳岠偱偁傞偑丄偦偺擣抦搙傗怣梡搙偺掅偝偑壽戣偲側傞丅懡偔偺帞偄庡岓曗偑僾儔僢僩僼僅乕儉偺懚嵼傪抦傜側偄丄傑偨偼偦偺怣棅惈偵媈擮傪書偄偰偄傞尰忬偱偼丄忳搉偺懀恑偵尷奅偑惗偠傞丅擣抦搙偲怣梡搙傪岦忋偝偣傞偨傔偵偼丄傑偢峀曬妶摦傪嫮壔偡傞偙偲偑昁梫偱偁傞丅嬶懱揑偵偼丄SNS傗儊僨傿傾傪妶梡偟偨忣曬敪怣傪峴偄丄僾儔僢僩僼僅乕儉偺棙梡曽朄傗忳搉偺棳傟傪暘偐傝傗偡偔愢柧偡傞丅傑偨丄帺帯懱傗摦暔垽岇抍懱偲嫤椡偟丄抧堟僀儀儞僩傗妛峑嫵堢偺応傪捠偠偰僾儔僢僩僼僅乕儉偺懚嵼傪廃抦偡傞庢傝慻傒傕岠壥揑偱偁傞丅

丂怣梡搙傪崅傔傞偨傔偵偼丄摟柧惈偺妋曐偑尞偲側傞丅忳搉懳徾偺將偺寬峃忬懺傗惈奿丄夁嫀偺宱楌偵偮偄偰徻嵶側忣曬傪採嫙偡傞巇慻傒傪惍偊傞傋偒偱偁傞丅傑偨丄忳搉屻偺僼僅儘乕傾僢僾懱惂傪廩幚偝偣傞偙偲偱丄帞偄庡偲曐岇將偺揔崌惈傪岦忋偝偣丄僾儔僢僩僼僅乕儉傊偺怣棅傪崅傔傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅

偝傜偵丄戞嶰幰婡娭偵傛傞昡壙惂搙傪摫擖偟丄僾儔僢僩僼僅乕儉偺塣塩忬嫷傗僒乕價僗昳幙傪掕婜揑偵僠僃僢僋偡傞巇慻傒傪愝偗傞偙偲偱丄棙梡幰偵懳偡傞埨怱姶傪採嫙偱偒傞丅

3. 帞偄庡嫵堢偺幚岠惈妋曐

丂帞偄庡嫵堢僾儘僌儔儉偼丄將偺揔愗側帞堢偲帞堢曻婞杊巭偺偨傔偵廳梫偱偁傞偑丄偦偺幚岠惈傪妋曐偡傞偙偲偑壽戣偱偁傞丅嬶懱揑偵偼丄僾儘僌儔儉偺撪梕偑帞偄庡偺僯乕僘偵崌抳偟偰偄側偄応崌傗丄庴島偺晧扴偑戝偒偡偓傞応崌丄幚巤岠壥偑尷掕揑偲側傞嫲傟偑偁傞丅偙偺壽戣傪崕暈偡傞偨傔偵偼丄僾儘僌儔儉偺撪梕偲採嫙曽朄傪尒捈偡昁梫偑偁傞丅傑偢丄僾儘僌儔儉偺撪梕傪僔儞僾儖偐偮幚梡揑側傕偺偵偡傞偙偲偑廳梫偱偁傞丅椺偊偽丄將偺婎杮揑側悽榖傗偟偮偗曽朄丄摦暔暉巸偺婎杮揑側峫偊曽偵偮偄偰丄抁帪娫偱妛傋傞僇儕僉儏儔儉傪採嫙偡傞丅傑偨丄僆儞儔僀儞島嵗傗摦夋嫵嵽傪妶梡偡傞偙偲偱丄帪娫傗応強偵惂栺偝傟傞偙偲側偔庴島偱偒傞娐嫬傪惍偊傞丅

偝傜偵丄庴島幰偺堄梸傪崅傔傞巇慻傒傪庢傝擖傟傞偙偲偑桳岠偱偁傞丅椺偊偽丄僾儘僌儔儉庴島屻偵廋椆徹傪敪峴偟丄忳搉帪偺摿揟偲偟偰妶梡偱偒傞巇慻傒傪愝偗傞偙偲偱丄帞偄庡岓曗偺嶲壛堄梸傪崅傔傞偙偲偑婜懸偝傟傞丅

傑偨丄僾儘僌儔儉偺幚岠惈傪昡壙偡傞巇慻傒傪峔抸偡傞偙偲傕昁梫偱偁傞丅嬶懱揑偵偼丄庴島幰偵懳偡傞傾儞働乕僩挷嵏傗丄忳搉屻偺帞堢忬嫷傪捛愓偡傞偙偲偱丄僾儘僌儔儉偺岠壥傪宲懕揑偵専徹偟丄夵慞傪恾傞傋偒偱偁傞丅

戞10復丂寢榑偲峴摦寁夋

丂寢榑偲偟偰丄惌晎偲婇嬈偺楢実偵傛傞惌嶔採埬偼丄嶦張暘栤戣偺崻杮揑側夝寛偵岦偗偨廳梫側堦曕偱偁傞丅儁僢僩斕攧婯惂丄曗彆嬥惂搙丄帞偄庡嫵堢僾儘僌儔儉偺3杮拰傪拞怱偵丄嬶懱揑側巤嶔傪悇恑偡傞偙偲偱丄曐岇將偺柦傪媬偄丄摦暔暉巸傪岦忋偝偣傞帩懕壜擻側幮夛傪幚尰偡傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅擔杮偵偍偗傞儁僢僩價僕僱僗偺枹棃偼丄惌嶔偲婇嬈偺嫤摥偵傛傝愗傝戱偐傟傞傕偺偱偁傝丄慡偰偺娭學幰偑偦偺愑柋傪壥偨偡傋偒偱偁傞丅

丂巹偺惌嶔採尵偼丄庡偵儁僢僩嬈奅偵偍偗傞帞堢曻婞傗摦暔暉巸偺岦忋傪栚巜偡傕偺偱偁傝丄嬶懱揑側栚昗偲偟偰師偺3揰偑嫇偘偨丅

丂丂丂1. 儁僢僩斕攧婯惂傪嫮壔偟丄棙塿廳帇偺斏怋傪梷惂偡傞偙偲

丂丂丂2. 曐岇將偺忳搉傪懀恑偡傞偨傔丄僆儞儔僀儞僾儔僢僩僼僅乕儉傪惍旛偡傞偙偲

丂丂丂3. 帞偄庡嫵堢傪嫮壔偟丄揔愗側帞堢堄幆傪峀傔傞偙偲

1. 儁僢僩斕攧婯惂偺嫮壔偲丄棙塿廳帇偺斏怋梷惂

丂偙傟傜偺採尵傪幚尰偡傞偨傔偵偼丄嬶懱揑側惌嶔楢実偲抜奒揑側巤嶔偺幚巤偑昁梫晄壜寚偱偁傞丅埲壓偱偼丄採尵偺撪梕傪徻嵶偵愢柧偟丄偦傟傪傕偲偵偟偨寢榑偲崱屻偺峴摦寁夋傪帵偡丅

丂棙塿廳帇偺斏怋嬈幰傗儁僢僩僔儑僢僾偺懚嵼偑丄帞堢曻婞傗摦暔媠懸偺壏彴偲側偭偰偄傞偲巜揈偝傟偨丅摿偵丄夁忚斏怋偵傛傞寬峃栤戣傪書偊偨儁僢僩偺棳捠傗丄峸擖屻偺帞堢曻婞偑怺崗側栤戣偱偁傞丅偙傟傪杊偖偨傔丄斕攧婯惂偺嫮壔偑採尵偝傟偰偄傞丅嬶懱嶔偲偟偰丄斏怋嬈幰偵懳偡傞擣壜惂搙傪摫擖偟丄夁忚斏怋傪杊偖偨傔偺婎弨傪尩奿壔偡傞丅傑偨丄儁僢僩斕攧揦曑偵偼峸擖婓朷幰偺帒奿怰嵏傪媊柋晅偗丄寉棪側峸擖傪梷巭偡傞巇慻傒傪愝偗傞偙偲偑嫇偘傜傟傞丅

2. 曐岇將忳搉偺懀恑偲僾儔僢僩僼僅乕儉偺惍旛

丂摦暔垽岇抍懱偑峴偆曐岇將忳搉妶摦偺岠棪壔偑媮傔傜傟偰偄傞丅摿偵丄忳搉懳徾偺將偲揔愗側帞偄庡岓曗傪恦懍偵儅僢僠儞僌偝偣傞偨傔偺僆儞儔僀儞僾儔僢僩僼僅乕儉偺妶梡偑採埬偝傟偨丅

偙偺僾儔僢僩僼僅乕儉偱偼丄忳搉懳徾偺將偺徻嵶忣曬乮寬峃忬懺傗惈奿丄夁嫀偺宱楌側偳乯傪墈棗偱偒傞巇慻傒傪惍旛偡傞丅傑偨丄忳搉婓朷幰偑帞堢擻椡傗堄梸傪帺屓怽崘偡傞昡壙僔僗僥儉傪摫擖偡傞偙偲偱丄儈僗儅僢僠傪杊偖慱偄偑偁傞丅偝傜偵丄僾儔僢僩僼僅乕儉偺怣梡搙岦忋偺偨傔丄戞嶰幰婡娭偵傛傞塣塩昡壙惂搙傪摫擖偟丄摟柧惈傪妋曐偡傞偙偲偑採埬偝傟偰偄傞丅

丂抁婜揑偵偼丄曐岇將忳搉僾儔僢僩僼僅乕儉偺帋尡塣梡傪峴偄丄棙梡幰偺堄尒傪婎偵僔僗僥儉傪夵慞偡傞丅傑偨丄帞偄庡嫵堢僾儘僌儔儉傪僆儞儔僀儞偱採嫙偟丄偦偺岠壥傪専徹偡傞丅拞挿婜揑偵偼丄儁僢僩斕攧婯惂傪抜奒揑偵嫮壔偟丄嬈奅慡懱偺堄幆夵妚傪懀恑偡傞丅偝傜偵丄嫵堢僾儘僌儔儉偺庴島幰悢傪憹傗偟丄抧堟幮夛偱偺曐岇將忳搉妶摦傪妶惈壔偡傞丅曐岇將椞堟偱宲懕偟偨棙塿偑尒崬傔偨僞僀儈儞僌偱丄怴婯儁僢僩峸擖偵懳偡傞儅僢僠儞僌僒乕價僗傊椞堟傪奼戝偟丄儁僢僩僔儑僢僾傪拞怱偲偟偨嬈奅傪夵妚偡傞偙偲傪栚巜偡丅

3. 帞偄庡嫵堢偺嫮壔

丂揔愗側儁僢僩帞堢傪懀恑偡傞偨傔偵偼丄帞偄庡偵懳偡傞嫵堢偑晄壜寚偱偁傞丅僾儗僛儞僥乕僔儑儞偱偼丄帞偄庡嫵堢僾儘僌儔儉傪摫擖偟丄儁僢僩峸擖慜傗忳搉慜偵庴島傪媊柋晅偗傞偙偲偑採尵偝傟偨丅

嫵堢僾儘僌儔儉偺撪梕偲偟偰偼丄埲壓偑嫇偘傜傟傞丅

丂丂丂? 儁僢僩偺婎杮揑側悽榖曽朄

丂丂丂? 摦暔暉巸偵娭偡傞抦幆

丂丂丂? 嬞媫帪偺懳墳曽朄

丂傑偨丄僾儘僌儔儉偺庴島偼僆儞儔僀儞偱壜擻偲偟丄抧堟僀儀儞僩傗妛峑嫵堢偲楢実偡傞偙偲偱丄暆峀偄悽戙偵懳偟偰揔梡偱偒傞巇慻傒偑峔憐偝傟偰偄傞丅

丂偙傟傜偺惌嶔採尵傪幚峴偵堏偡偵偼丄惌晎丄嬈奅丄巗柉偑偦傟偧傟偺栶妱傪壥偨偟丄楢実偡傞偙偲偑媮傔傜傟傞丅惌晎偼婯惂偺惍旛傗曗彆嬥偺採嫙傪捠偠偰惌嶔傪庡摫偟丄嬈奅偼曐岇將忳搉妶摦傊偺嶲壛傗儁僢僩梡昳斕攧帠嬈傊偺揮姺傪恑傔傞傋偒偱偁傞丅巗柉傕傑偨丄儁僢僩傪寎偊傞嵺偺愑擟傪擣幆偟丄帞堢偵娭偡傞抦幆傪愊嬌揑偵妛傇巔惃傪帩偮偙偲偑媮傔傜傟傞丅

丂寢榑偲偟偰丄偙傟傜偺巤嶔傪捠偠偰儁僢僩嬈奅慡懱偺峔憿夵妚偑恑傓偲偲傕偵丄摦暔暉巸堄幆偺岦忋偑恾傜傟傞偙偲偑婜懸偝傟傞丅嬶懱揑側峴摦寁夋偲偟偰丄抁婜揑偵偼僆儞儔僀儞僾儔僢僩僼僅乕儉偺帋尡塣梡傗嫵堢僾儘僌儔儉偺採嫙傪奐巒偟丄拞挿婜揑偵偼儁僢僩斕攧婯惂偺抜奒揑摫擖偲嫵堢僾儘僌儔儉偺晛媦傪恑傔傞傋偒偱偁傞丅偙傟傜偺庢傝慻傒偵傛傝丄帩懕壜擻側儁僢僩嫟惗幮夛偺幚尰偑壜擻偲側傞偱偁傠偆丅

嶲峫暥專丒儕儞僋儁乕僕

Last Update: 2025/01/25

©fujimoto ayaka All rights reserved.