アプリケーションを用いた住民による政治参加

-議論・情報プラットフォームによる行政・住民間の対立解消-

早稲田大学社会科学部4年

上沼ゼミ 伊賀元紀

「日本の高層ビル」 横浜市庁舎 最終閲覧日(2025/01/14)

章立て

- 1. はじめに

- 2. 事例研究①

- 2-1. 事案研究①:横浜IR問題

- 2-2. 事案研究①:静岡リニア着工問題

- 2-3. 事案研究①:大阪都構想問題

- 3. 事案研究②

- 3-1. 事案研究②:パブリックコメント

- 3-2. 事案研究②:デモンストレーション

- 3-3. 事案研究②:My City Report

- 4. 政策提案コンセプト

- 5. 制度設計

- 5-1. 情報のルール

- 5-2. 議論のルール

- 5-3. 参考のルール

- 6. 本研究に対し想定される批判とその回答

- 7. 本研究の限界

1. はじめに

本論文は、行政が推進する政策に対して市民が大きく反対する事案が発生した場合に、行政と住民の対立関係を改善するための、行政―住民間の新しい方法を提案することを目的としている。その事案は、たとえば、2021年の横浜市におけるIR誘致問題で住民の70%が反対したケースや、2024年の静岡県におけるリニア中央新幹線着工問題で住民の56%が市長の決定に反対したケースのように、社会的注目度が高く、行政-住民間での対立が深刻な事案を想定している。

このような行政と住民の対立は早急かつ穏便に解決すべき問題である。なぜなら、自治体・首長・市民の三方にとって良い状態とは言えないからだ。自治体にとっては、住民からの抗議活動が通常業務を妨げるリスクを伴う。首長にとっては、他の効果的な施策まで実現できないリスクを伴う。そして、住民にとっては、納得のない政策が実行されることで起こる、経済的負担や、民主主義への社会的不信感によって、社会が不安定となるリスクを伴う。この状況を改善するには、行政から住民への一方向の歩み寄りだけでなく、双方向の関係を持つことが地方政治と住民の対立を解消するためには必要だ。そのための仕組みは、従来、パブリックコメントという手段でなされていた。しかし、この手段には多数の欠点がある(後述)。そのため、本論文は、上記のような特性を持つ事案を、従来の手段と比べ、より良い方法で、行政-住民間の相互作用を引き起こす手段を提案するものである。

以上により、論点は大きく分けて2つであると言える。1つ目は行政と住民の対立関係が深刻になるような議題には、どのような特性(課題点)があるのかという点だ。これに関しては事例研究①を行う。そして2つ目は、現在の行政ー住民間での取り組みにおける課題点はどこかという点だ。これに関しては事例研究②を行う。以上2種類の事例研究を行った後、事例研究を参考に、具体的な提案へと移る。

1-1.本研究テーマに至った経緯

本題に入る前に、私が本研究に至った経緯を説明する。きっかけは、Scott E. Page氏の「多様性が能力に勝る定理(和訳)」という論文を読んだことである。この論文を簡潔に説明すると、問題解決において、個々の能力が高い人の解答よりも多様な視点を持つ人々が意見を出し合って得られる解答の方が、正解に近づく可能性が高いという内容を示している。私はこの理論に触れ、間接民主主義における行政と住民の相互作用に対して興味を持った。しかし、scott氏の理論を日本の政治場面に適用することは困難だと考えた。理由は3つある。

- 日本人の共通の性格として、対立を避ける傾向があるからだ。これにより、多様性ゆえの創発的なアイデアに至る前に無難な意見に落ち着いてしまう可能性が高い。

- 日本政治は非常に形式的である側面があるからだ。例えば、政策立案を行ったら、政策を実行するためにその団体が議会や政治家に対して根回しをする必要がある。不特定多数が提案するscott氏の方法ではそれが難しい。

- この理論に対し、多くの批判があり、その批判が十分に解消されていないからだ。理論の正当性を前提に研究を進めるには、慎重な検証が必要だと判断した。

これらの理由から、scott氏が提唱した方法ではなく、日本の政治場面に適応した行政と住民の、相互作用の在り方を再考する必要があると考えた。その際、当事者研究の視点を取り入れるために、自身が住む横浜という地域を題材に、研究を行うこととした。さらに、住民が常に政治に関心があるわけではないことを考慮して、地方政治と住民の対立事案という、事態の深刻さと住民の関心を併せ持つクリティカルな事案に限定して行政と住民の、相互作用の可能性を研究することとした。

2. 事例研究①

本章では、「はじめに」の章で述べた通り、行政と住民の対立関係が深刻になるような議題には、どのような特性(課題点)があるのか、という1つ目の論点について事例研究を行う。事例研究の対象となる事例は、以下の条件に全て合致するものを選定する。

- 行政と住民の意見が結果的に異なった事例

理由:結果的に民意が当時の行政と異なったということは、行政と住民の間に大きな相違があったことを示している。このような事例を研究対象とすることで、行政-住民の関わり方における問題点を明らかにすることができる。

- メディアに取り上げられ、当事者以外の世間の関心も高い事例

理由:メディアに取り上げられることで議論が活発化し、行政と住民の摩擦がより顕在化する傾向がある。このような事例を研究対象とすることで、当事者である行政-住民と、外部のメディア・世論との関わり方における問題点を明らかにすることができる。

- 市または県単位の事例

理由:横浜市が最終的な想定している提案先であるため、横浜市の財政規模や行政単位に近い市や地方自治体の事案をサンプルとすることで、事例研究がより実践的なものになると考えるためである。

以上の条件に基づき事例を選定し、背景、経緯、立場、行政-住民の関わり方、メディア・世論、の項目で事実を整理した上で事例ごとに、メディア・世論-行政-住民間の、課題点の洗い出しと解決のための考察を行う。また、考察の要点はこのように黒太字で強調するため、時間のない読者の方々はこの部分だけ読むことも良いだろう。

2-1. 事案研究①:横浜IR問題

【背景】

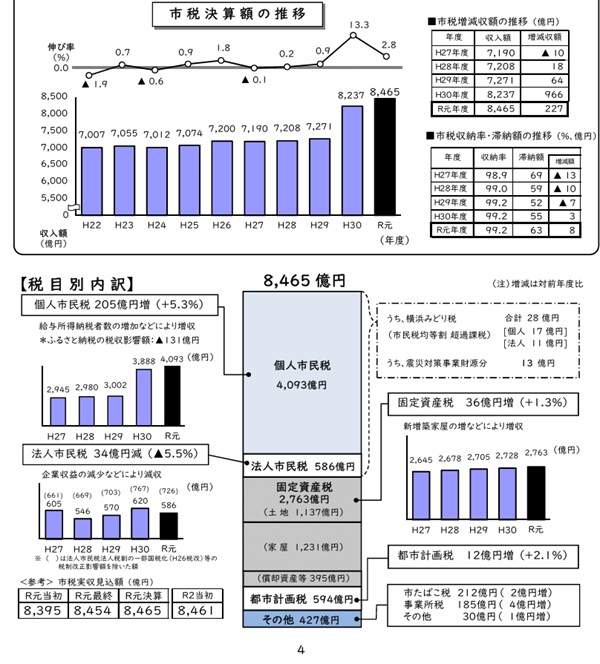

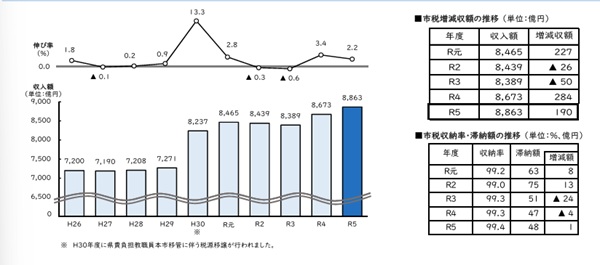

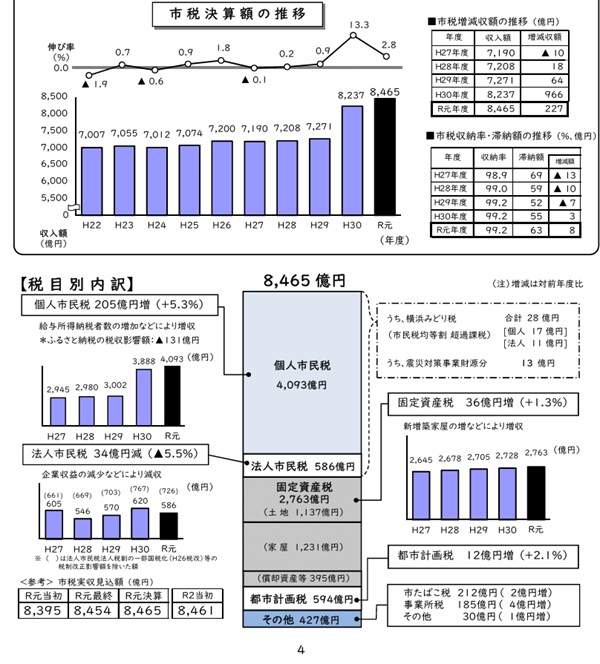

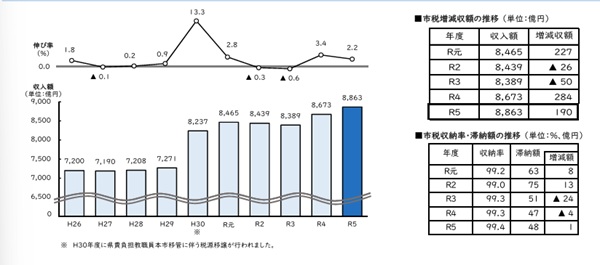

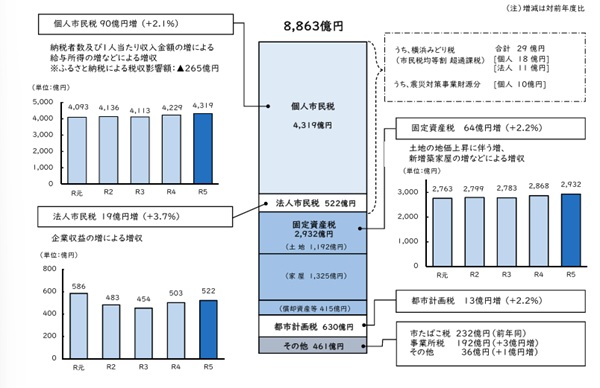

横浜市にカジノを含む複合型リゾート(IR)を誘致し、観光客増加と税収増加を図る。その理由は、高齢化による税収の先細りが想定されたためである。IR誘致の発表時である2019年時点でも、当時の林市長は「現状は、毎年500億円ほどの収支不足から予算編成を進めていた」と語っている。尚、2019年時点の横浜市一般会計決算によると、市税収入は4年連続の増収で、実質収支は42億4800万円の黒字であった。そして2024年現在、直近の横浜市一般会計決算によると、市税収入は2年連続の増収で、過去最高額であり、実質収支は74億4400万円の黒字であった。

横浜市令和元年度一般会計決算

横浜市令和5年度一般会計決算①

横浜市令和5年度一般会計決算②

【経緯】

- 2019年: 林市長がIR誘致を正式表明

- 2020年3月: 横浜市民からの強い批判を受け、横浜市がパブリックコメントを実施

- 2020年12月: 反対する市民団体が市長リコールを目的とした署名活動を行うも、法定数に届かず提出に至らず

- 2021年: 住民投票条例を求める署名活動では19万筆以上を集めるが、市議会にて否決

- 2021年8月22日: IR誘致「即時撤回」を掲げた山中竹春氏が市長選挙で当選し、誘致計画は撤回へ

【立場】

- 賛成派:林文子市長、横浜市役所(財政部門、観光部門など)

- 反対派:カジノ誘致に反対する市民団体、市議会員、立憲民主党・共産党

- その他:IR事業者(米シーザーズ・エンターテインメント社、米ウィン・リゾーツ社など)、メディア、政府など

【行政-住民の関わり方】

パブリックコメントを市は実施した。しかし、市民からは反対派の不安や批判は根強く、感情的な意見が大半を占めていた。他には、住民投票条例請求を市民団体が署名を集めて住民投票を実施しようとしたが、市議会で否決され実現しなかった。市民団体によるリコール運動も行われたが、署名が法定数に到達せず不成立となった。

【メディア・世論】

地元メディアや全国ニュースが、カジノの治安・ギャンブル依存症リスクを大きく報道した。特に神奈川新聞は批判的な論調であった。市民団体は横浜市の各所で署名活動、反対演説などを行った。経済効果や土地の再開発といったメリットに関する情報は行政が出しているものが中心であり、ニュース・新聞といった形で報道されることは比較的少なかった。

【課題点考察】

市民団体の署名活動も法定数に達せず、住民投票条例の請求も議会に否決されたことから、IR誘致に関する“横浜市民の“能動的反対派はごく一部であることが分かる。また、メディアはIR誘致に関して、IR全体の話ではなく、IRの一部であるカジノによる治安の悪化や、ギャンブル依存症に関して大きく取り沙汰していた。結果としては、市長選で反IRを公約に掲げる山中氏が当選し、民意は反IRに傾いた。横浜市民である自分としては、当時のどの情報媒体や市民団体の街頭での活動でもIR誘致のデメリットの報道は多く、IR誘致のメリットについての議論は少なかった。このような、賛成派と反対派に関する報道量の偏りによって、横浜市民がメリットとデメリット双方を理解し、公正な判断を各々が下すことができたかについて疑問が残る。

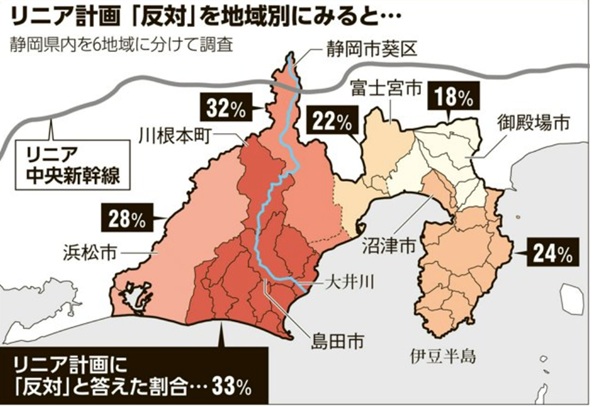

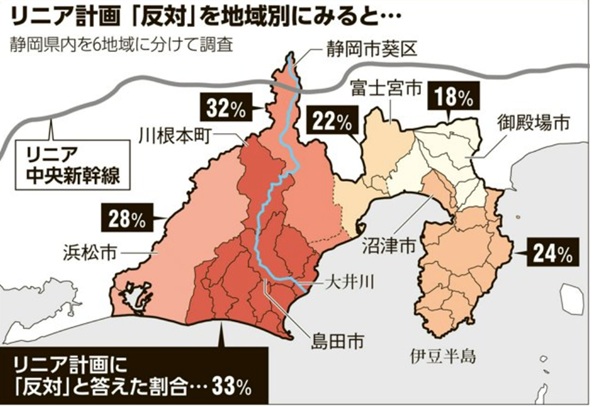

2-2. 事案研究①:静岡リニア着工問題

【背景】

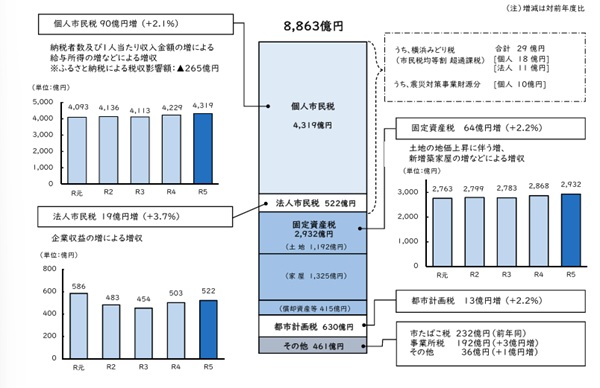

2027年のリニア中央新幹線開業に向け、JR東日本が工事計画を進めており、国土交通省が2014年に工事実施計画を認可した。このリニアによる高速輸送網の実現で、東京・名古屋・大阪間の大幅な移動時間短縮を図ることができ、さらに駅周辺の地域経済の活性化や新幹線混雑の緩和などが期待されている。しかし、工事には大井川の下にトンネルを作る必要があり、大井川の水資源への影響や生態系への懸念などが根強く、前静岡県知事の川勝平太氏が反対していた。

【経緯】

- 2014年:国土交通省がJR東日本にリニア工事の実施計画を認可。

- 2017年:JR東日本が着工に向けた調査報告書を提出。川勝知事は、トンネル湧水の全量戻しが具体化されていない点を批判。

- 2018年~2024年:JR東日本が「全量戻しを目指す」と表明するも、工事期間中に完全な戻しは困難と説明。川勝知事とJR東日本の協議は平行線をたどり、環境問題以外(残土、重金属、景観など)でも対立が続く。

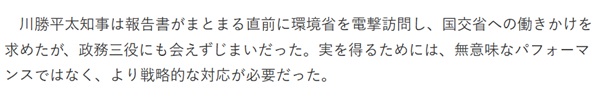

- 2024年4月:川勝知事が職業差別問題と、リニアの2027年開業延期決定を理由に辞任。

- 2024年6月:リニアを推進派で、前浜松市長の鈴木康友氏が新たに静岡県知事に就任。国土交通大臣やJR東日本と着任後すぐに会談を行い、協議を再開。

【立場】

- 推進派:JR東日本(事業主体)、国土交通省(工事認可・監督官庁)、2024年6月就任の静岡県知事鈴木康友氏

- 反対派:前知事の川勝平太氏(湧水の全量戻しなどを強く要求)

- 住民:反対派と賛成派で時系列による推移がみられる。

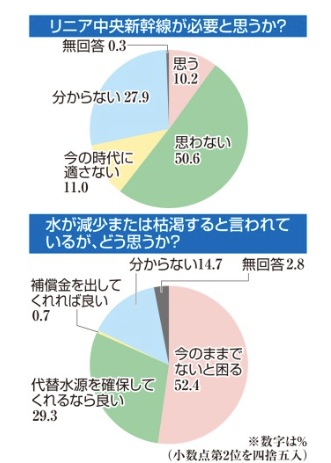

2021年6月15日の朝日新聞の世論調査では、工事を認めないことに対して「評価する」は57%、「評価しない」は26%だった。一方で、2024年6月6日の朝日新聞の世論調査で「リニア中央新幹線の計画を進めること」について「賛成」は56%、「反対」は27%だった。

2021年静岡県世論調査

2024年静岡県世論調査

【行政-住民の関わり方】

- 住民説明会・公聴会:JR東日本や県が主催する説明会が行われてきた。特に大井川流域の住民や環境保護団体からは、地質調査やトンネル工事の詳細なデータ開示を求める声が上がっている。

- パブリックコメント:国土交通省やJR東日本の工事計画に対して、パブリックコメントが募集された

- 市民団体の取り組み:インターネットでの情報発信や署名活動、環境アセスメントの再検討を求める運動

- 住民投票や条例の動き:現状、住民投票条例の制定や大規模な住民投票が行われた事例は確認されていない。

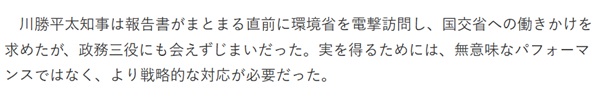

【メディア・世論】

2021年は静岡新聞は批判的な論調が主であったが、反対派と賛成派の比率が逆転した2024年ごろ、川勝知事を批判する社説を出した。その他のメディアは、賛成派と反対派の議論を呼びかける論調が多かった。また、SNSにおけるネット世論は静岡県に批判的な意見が、時期を追うごとに増えていった。

2024年12月18日静岡新聞社説

ネット世論例

【課題点考察】

今回の事例では、着工反対から賛成へと、住民の意見が180度変わった。この変化はリニア問題が他県にまで影響を及ぼすことが要因だったと考察する。具体的には、JR東日本のリニア開業のために、様々な県が工事を認可してきた。しかし、静岡県がそれを認可しなかった。そのため、時間が経つにつれ静岡の着工拒否により工事が進まないことが、工事に協力した他県や全国に周知されてしまった。これにより、ネットやニュースで静岡県の対応が指をさされることとなったということだ。静岡県民はその“同調圧力”によって、反対の立場から賛成の立場へと転じたのだと私は考察する。メディアに関しても同じで、工事に反対していた当初は、リニア工事反対派の市民団体の活動や環境問題にフォーカスを当て、JR東日本や主に推進する自民党会派を批判する記事を書いていたが、静岡県知事に不祥事が出た2023年ごろのタイミングから、直接的に賛成反対の立場をとらず、議論を呼びかけるような記事が多くなった。このように、世論が当事者の意見を変えてしまうことは、当事者にとって本当に良いことだろうか。

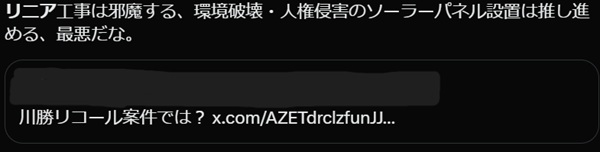

2-3. 事案研究①:大阪都構想問題

【背景】

大阪府と大阪市との二重行政状態により、それぞれ重複した事業や施設を運営することで、政策面・効率面・責任分担などに混乱と無駄が生じていた。大阪都構想は、大阪市の行政区を特別区に再編し、大阪府と大阪市の「二重行政」を解消する構想である。都構想の実現によって、経済再生や都市競争力向上への期待がされている一方で、大阪府に統合されることで、大阪市の持つ財源や公的サービスが低下する懸念も示されている。

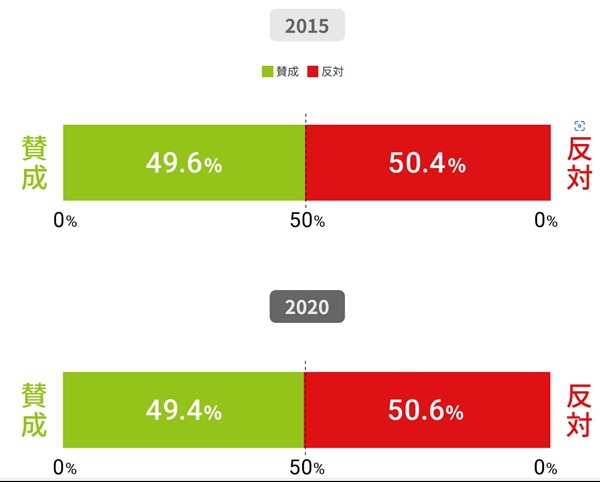

【経緯】

- 2015年5月:1回目の住民投票

大阪市を5特別区に再編する案。賛成と反対が拮抗し、最終的には反対多数で否決。投票率は66.83%であった。棄権を含めると、賛成・反対・棄権がそれぞれ約33%ずつになるほどの接戦だった。

- 2019年:大阪府知事選・大阪市長選

府知事選では、自民推薦の吉村氏が当選。市長選では維新の党が第一党となったが過半数は取れず、都構想実現のための住民投票が行えなかった。

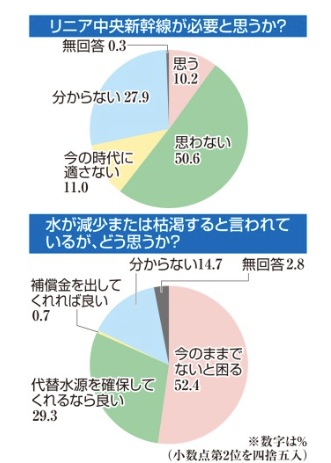

- 2020年:2回目の住民投票

今度は4つの特別区案が提示される。特別区の財政シミュレーションは当時のコロナの影響を算入していなかった点や、本当に二重行政が解消されるのか、逆に三重行政になってしまわないかという点が争点となった。賛成は49.4%、反対は50.6%の僅差で否決された。

大阪都構想住民投票の内訳

【立場】

- 賛成派:大阪維新の会(都構想を積極的に推進):大阪市長・大阪府知事(時期によって立場が変動するが、維新系首長が賛成派を牽引)

- 反対派:自民党、共産党、その他一部野党など(特別区再編が住民サービス低下や財政リスクをもたらすと主張)

【行政-住民の関わり方】

-

住民投票

大阪都構想の是非を直接問う住民投票が2回行われ、いずれも僅差で否決。住民投票自体は直接民主主義の手法として高く評価される一方、投票結果の受け止め方(再度の投票実施の是非など)に疑問を呈する声もあった。

- 説明会・公聴会

大阪市や維新の会、反対派も含め、各種住民説明会が繰り返し行われたが、詳細な財政シミュレーションや将来予測の不確実性をめぐり議論を呼んだ。

【メディア・世論】

- 新聞やテレビ局によって立場が明確に分かれるケースもあった。

- SNS上では賛成・反対の論争が白熱し、根拠をめぐるデマや誇張もあった。

ネットでのデマ例

【課題点考察】

住民の賛否が50%:50%と分かれていたため、賛成意見も反対意見もバランスよく報道が行われていた印象にあった。しかし、賛否が分かれていたために、SNSでは議論が白熱し、根拠に乏しい言説が賛成派反対派どちらにも見られた。信頼性の低い情報を排除・規制する仕組みが必要である。また、メディアの情報もpv数稼ぎのために、記事の内容とマッチしない、間違った解釈を誘発しかねないタイトルになることもあるため、正しい情報も監視すべきだと考える。

3. 事案研究②

本章では、「はじめに」の章で述べた通り、現在の行政ー住民間での取り組みにおける課題点はどこか、という2つ目の論点について事例研究を行う。つまり、行政-住民の相互作用の手段自体の事例研究である。その範囲は、行政-住民の相互作用手段であるパブリックコメントだけでなく、特殊な手法に関してまで幅広く行うものであり、行政-住民の相互作用の手法への洞察を深めることと、特殊な手法についての先行事例について考察することが目的である。事例研究にあたって、制度設計・行政への反映、の項目で事実を整理した上で、行政-住民の相互作用に必要なことを考察する。

3-1. 事案研究②:パブリックコメント

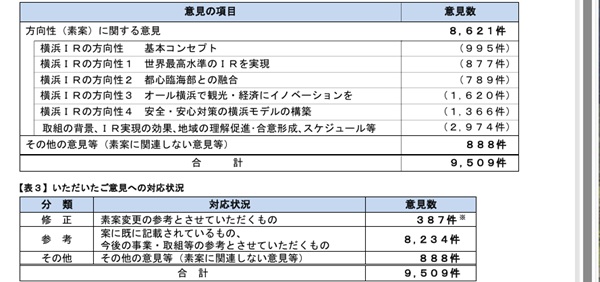

横浜市のIR問題の際のパブリックコメント施策を事例研究モデルとする。

【制度設計】

意見提出方法は郵送、ファクシミリ、電子メール、窓口持参等。また、当時の市長である林文子市長は、パブリックコメントについて、「反対が多ければ(誘致を)やめるということではない」と語った。

【行政への反映】

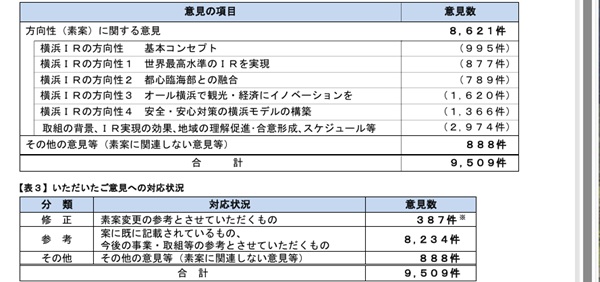

- 意見の分類:画像参照

パブリックコメントの意見分類

- 反映状況:パブリックコメントを踏まえて方向性の修正を行った。参考にした箇所は公開・明示されていない。

【考察】

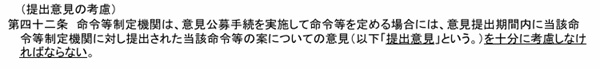

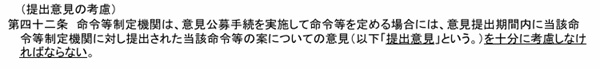

参考にした箇所を明示していない点から、恣意的な意見の抽出も可能であり、住民参加という観点では有意義な施策とは言えない。この問題の原因は法律にもあり、行政手続法の第四十二条では、パブリックコメントで募集された意見の政策への反映について、「提出意見を十分に考慮しなければならない」としか書かれていない。つまり、実質的に行政の恣意的な意見の抽出を認めることとなっている。このように、行政の恣意性が疑われる制度設計となっている時点で、行政-住民の相互作用としては良いとは言えないため、意見の明確な採用基準に関しても一考する必要がある。

また、住民から寄せられたパブリックコメントの内容も感情的なものが相当数見られた。このように、個人が一方的に文章を送る形式では、建設的な意見ではなく感情的な意見になりがちであると考える。そのため、SNSのような他人との対話形式であれば、対話を行う住民同士にも、対話を目にする他当事者にも、対話を参考にする行政にも有意義な意見となる可能性が高い。

行政手続法の第四十二条

3-2. 事案研究②:デモンストレーション

【制度設計】

憲法21条の集会の自由によって保障されている権利。一方で、地方公共団体によっては条例である程度規制されている地域もある。基本的に住民が主催する。また、道路でデモを行うには道路使用許可証が必要。

【行政への反映】

歴史的に見るとデモンストレーションの効果は幅広く、婦人参政権の成立から日米安保闘争による内閣総辞職まで存在する。しかし、日米安保闘争以降、デモンストレーションには暴力的な印象がつき、デモンストレーションが縮小していった現代においてもデモンストレーションは行われているが政治への反映は過去に比べて限定的だ。

【考察】

現代においてデモンストレーションは「迷惑行為」として一般市民に認識されているという所感がある。これは自己中心的よりも周りに気を遣うという日本人の行動原理とデモンストレーションが合致していないからだと考える。デモンストレーションとは自身の主張を表現する方法ではあるが、道路の使用や大きな音の使用、警察の出動など自身の主張以外に対しての配慮は薄い。よって、住民から行政へ意見を主張する手法だとしても、このような主義主張が違う他の住民の生活を妨害するような手法は、現代日本において悪手であると考察できる。

3-3. 事案研究②:My City Report

【制度設計】

公共施設やインフラの不具合や改善について、アプリを通じて写真と位置情報を送信する。内容はクラウドで共有され、千葉市の職員が内容を確認し、対応する。「受付済」や「対応中」など状況の確認もできる。市民が自ら解決できるものは市民に対応をゆだねることもある。

千葉市市民でなくてもダウンロードは可能。千葉市では利用者の3/4が30~50代である。また、「かいけつレポート」という機能もあり、市民が自発的に行ったゴミ掃除や除草等を投稿することができ、市民の積極的な参加を促している。

現在は、改良を経て3都県と27市区村で導入されている。

【行政への反映】

報告されたインフラの不備を都度、市職員が確認・修繕を行い、住民へその対応を報告している。

【考察】

この事例は、アプリケーションを通じて公的機関と個人の情報交換が行われている。個人から提供された情報に対して、対応済や対応中などのタグがアプリ内でつけられるため、行政の働きが可視化され、それに伴い報告件数も上昇し、住民の積極性も向上している。

また、自主的な市民参加を促す機能があり、市民も街を見る意識が変わり、自らが街を良くしているという感覚を抱く市民もいる。このような行政ー住民間の相互監視は、施策成功のための一つの重要なファクターとなる。

4. 政策提案コンセプト

本章では、これまでの事例研究①および事例研究②の考察を踏まえて、提案する政策のコンセプトを述べる。分かりやすい表現のために、5W1Hの形式でまとめる。

- いつ:数多くの住民が行政と対立する事案が起きた時

- どこで:アプリケーションで

- 誰が:行政が

- 何を:情報を提供、それを基に住民が健全な議論を行うプラットフォームを

- なぜ:住民個々人が行った建設的な議論を行政に活かすために。そして公正な意思決定をすることができるように。

- どのように:メディアや自治体が情報を提供し、住民と相互監視を行う。そしてその情報を基に住民が議論を行う。

5. 制度設計

本章では、前章で提示した政策コンセプトの細かい制度設計を述べる。このアプリケーションは、情報を提供する→情報を基に住民が議論する→議論の内容を行政が参考にする、というプロセスであるため、情報と議論と参考のそれぞれに分けて制度設計に必要な要素をまとめる。また、本章ではアプリケーションを使用した住民参加に関する仕様や制度面について言及を行うものであって、どのようにアプリケーションを周知させるか、利用率をあげるか、といったビジネス的な観点には触れない。

5-1. 情報のルール

情報のルールは事例研究の考察の際に述べた観点が必要だ。つまり、

- ①事案に対する賛成派反対派の情報が全く同じ頻度に見られるにすべきだ。

理由:横浜IR問題のように批判意見に飲み込まれて、意見が偏ってしまうことや、静岡リニア問題のように、世論の変化に推移して情報が持つポジションも変化することを避けるべきだからだ。あくまで当事者が可否を決定すべき問題である上に、情報が偏れば議論が活発化し辛い。

- ②情報の真贋は厳しく監視されなければならない。

理由:SNSのように情報を基に議論するために、情報自体がデマであれば議論はデマ一辺倒となるから。

- ③情報は相互監視されなければならない。

理由:住民がデマ情報を流すおそれも、メディアが情報の印象をコントロールするおそれもあるからだ。このような疑心暗鬼の状態を解消するには、情報提供者と住民による情報の相互監視を行うことで、お互いに情報の確度を保証し合うことが必要だ。

以上の必要要素を踏まえ、ルール例を提案する。

- 情報タブの中には賛成派反対派のタブがある。

- 情報源はメディア、行政のみ。

- ニュースサイトのように見出し(サムネ)と情報源が羅列してあり、サムネをタップすると全文が見られる。

- その情報ごとにアプリ使用者は、高評価、中立、低評価と情報に対して評価ができる。

- さらにアプリ使用者と行政は、どの情報の見出し・内容にもコミュニティノートをつけることができる

5-2. 議論のルール

議論のルールに関しては類似したアプリケーションをベンチマーク(指標)として考察する。アメリカには、「Reddit」という議論を軸としたSNSがある。ここでは、美術や経済や政治など様々なコミュニティが存在し、ユーザーはそのコミュニティをフォローすることで投稿やコメントをすることができる。また、コミュニティごとに、管理人とルールがあり、ルールを破った者はコミュニティから発言が制限されるなど、議論が不毛なものにならないような仕組みづくりがされている。例えば、870万人がフォローしている「Politics」というコミュニティでは、共通・投稿・コメントに分けて合計15個のルールが定められている。このルールにより、Redditでは誹謗中傷がなく、ある程度建設的な議論が大半である。そのため、RedditのPoliticsコミュニティにおけるルールを参考にして、制度設計を考える。また、Redditにおいて、このルールの違反者を追放することができる「モデレーター」には、コミュニティの作成者とその作成者から認証された人のみである。この仕組みを本施策においては、アプリケーションの運営者である行政と、同アプリケーション使用者で問題のある行いをしていない人からの志願者から選出する、相互監視が良いと考える。

以上の必要要素を踏まえ、ルール例を提案する。

- 共通 ヘイトスピーチの禁止

- 共通 作りたてのアカウントやボットの使用禁止

- 共通 スパムや勧誘の禁止

- コメント ユーザーに対する誹謗中傷や個人攻撃の禁止

- コメント 炎上、誹謗中傷、荒らし行為の禁止

- コメント 魔女狩りや個人情報の提供は禁止

- コメント 管理者固有のルールに従う

- 投稿 横浜市の政治に関する明確な投稿であること

- 投稿 投稿は過去7日以内に発表されたものに限る。

- 投稿 投稿は承認されたドメインリストからのものでなければならない。

- 投稿 タイトルは記事の見出しと同じでなければならない。

- 投稿 新着キューに殺到しないこと

- 投稿 コピペ投稿や日本語以外の記事は禁止

- 投稿 個人の、ユーザーへのアンケートや有料購読者への勧誘禁止

- 投稿 情報源の雇用または所属を開示する

- 以上のルールに従わないものを発見した場合、モデレーターへメッセージを送ること。

5-3. 参考のルール

行政側が恣意的に参考にする意見を決められる状態は、住民同士の議論が活発にならない原因となる。そのため、反対意見と賛成意見の採用が均等になるように、行政が参考にする意見についてルールを設けなければならない。これに関しては、ベンチマークや先行事例がなかったため、仮説を数個提示する

- 仮説①議論の評価件数による基準

この仮説では、議論に付される高評価数で参考の可否を判断する。民主主義である以上、多数の「票」を集めたものを参考にすべきという考えに基づいている。

- 仮説②論理性の評価による基準

この仮説では、主張が論理的に構成されているか、反論が論理的であるかの評価を機械的に行い、その評価で参考の可否を判断する。「建設的な議論」を可視化させ、その数値が高いものを参考にすべきという考えに基づいている。論理性の評価に関しては、現在の生成AIなどが使える可能性がある。

- 仮説③総合的な評価

この仮説では、議論に付される評価数と、議論自体の論理性評価の両方に優れていることで参考の可否を判断する。前に提示した2つの仮説の折衷案である。

6. 本研究に対し想定される批判とその回答

Q:運営者は民間でもよいのではないか

A:それでも良いと考える。民間企業という当事者でない第三者の立場の団体が運営を行うことで回避できるリスクもあると想定される。一方で、行政側がやらなければ、特定の意図を持った人間がいるリスクを排除しきれないのではないか。例えば、民間事業者の場合、ある問題の反対派の市民団体が運営事業者に対して働きかけて、当事者しか入れないこのアプリケーションに入れてもらうようなことができてしまうだろう。

Q:アプリ使用者へのメリットは何か

A:本研究では、そういったビジネス的な観点は排除したが、アプリ使用者へインセンティブを付けることは容易だろう。例えば、ripple talkという日本の議論アプリでは、良い議論をした他者にポイントを送ることができ、そのポイントは様々な電子マネーやプリペイドカードに変えられる仕組みがある。

Q:横浜市でやらなければならない施策か?

A:2つ理由がある。1つ目は、そもそも横浜市レベルの財政規模と住民数がないとアプリ制作や議論の活発化が行えない施策であるからだ。2つ目は、横浜市は歴史に見ても、その住民数からしても、意見・思想が多様であるために住民間での対立が非常に起きやすく、その調整も難しいからだ。そのため、意見・思想の調整を行政のみが担うのではなく、住民同士が自己解決的に行える仕組みが必要だ。

7. 本研究の限界

本研究で提示したような施策を行政が行った先行事例がないため、不確実性は残る。例えば情報においては、ファクトチェックは正しく行えるのか、そして印象操作的な見出しの報道をどのように扱うか、社説や記者個人の意見と事実を分けるにはどうすればよいか、などがある。議論においては、導線なしで論理的な議論は行えるのか、そして特定の意図を持つ部外者(N国党やつばさの党やNPO法人、市民団体など)を完全に排除できるのか、などがある。

これらの問題に関しては、様々な可能性を検討する余地があり、同様に様々な解決策が検討されるものと考える。そこで私から、1つの解決策となりうる可能性を提示する。その解決策とは、当事者地域の大学に協力を依頼する方法だ。例えば横浜市だと、横浜国立大学、横浜市立大学、関東学院大学などが挙げられる。このような研究機関に、ファクトチェックや、アプリケーション利用者への議論の導線提供を行ってもらうという案だ。大学のような研究機関に協力を依頼することは、利用者への助けとなるだけでなく、官学民の3者により政策の改善におけるPDCAを持続的に回すことができるという利点があり、これは政策科学という学問の本懐に則っている。

参考文献・リンクページ

- 東洋経済オンライン「横浜、IR誘致で露呈した何とも厳しい「懐事情」

大都市ほど財政難に陥りやすい構造」https://toyokeizai.net/articles/-/301945?page=4,最終閲覧日(2025/01/11)

- 横浜市「令和5年度一般会計決算の概要」https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/jokyo/ketu/R05ketu.html,最終閲覧日(2025/01/11)

- 横浜市「令和元年度一般会計決算の概要」https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/jokyo/ketu/R01ketu.html,最終閲覧日(2025/01/11)

- 横浜市「横浜IR誘致に関わる取組の振り返り」https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/sogotyousei/IR/irfurikaeri.files/hurikaeri.pdf,最終閲覧日(2025/01/11)

- NHK「静岡 川勝知事 辞職理由は“発言とリニア開業延期で区切り”」https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240403/k10014411261000.html,最終閲覧日(2025/01/11)

- 朝日新聞デジタル「静岡知事選、川勝氏が先行 朝日新聞社情勢調査」,2021年6月15日https://www.asahi.com/articles/DA3S14939110.html?msockid=3fcdc28692a86568198fd283934264ac,最終閲覧日(2025/01/11)

- 朝日新聞デジタル「リニア計画反対 大井川に近いほど多く 朝日世論調査」2024年6月6日https://www.asahi.com/articles/ASS66324JS66UZPS002M.html?msockid=3fcdc28692a86568198fd283934264ac,最終閲覧日(2025/01/11)

- 日本経済新聞「「大阪都」1万7167票差で否決 データで見る住民投票」,(2020/10/29)https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/osaka-metropolis-plan_review/,最終閲覧日(2025/01/11)

- 横浜市「横浜IR(統合型リゾート)の方向性(素案)に関するパブリックコメントの実施結果等の公表についてー横浜IR(統合型リゾート)の方向性(素案)に関するパブリックコメントの実施結果ー」,(2021/10/1)https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/toshi/2020/0828houkousei.files/200828pc.pdf,最終閲覧日(2025/01/11)

- 横浜市「横浜IR(統合型リゾート)の方向性」,(2022/4/1)https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/sogotyousei/IR/houkousei.html#:~:text=%E6%A8%AA%E6%B5%9C%EF%BC%A9%EF%BC%B2%EF%BC%88%E7%B5%B1%E5%90%88%E5%9E%8B,%E3%82%92%E7%AD%96%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82,最終閲覧日(2025/01/11)

- 横浜市「横浜IR(統合型リゾート)の方向性(素案)に関する

パブリックコメントの実施結果等の公表について」,(令和2年8月28日

)

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/toshi/2020/0828houkousei.files/0004_20200825.pdf,最終閲覧日(2025/01/11)

- 総務省「パブリックコメントの運用の改善について」https://www.soumu.go.jp/main_content/000349808.pdf,最終閲覧日(2025/01/11)

- tcue「デモの効果と暴力の関係 ~60年安保闘争以降に起きた国内デモ~ 」井出天行,最終閲覧日(2025/01/11) http://www1.tcue.ac.jp/home1/k-gakkai/H29/9.%20ide.pdf

- 産経新聞「街の問題を市民投稿→行政対応 広まる「専用アプリ」、災害のインフラ復旧活用でも期待」,最終閲覧日(2025/01/11)https://www.sankei.com/article/20240720-65XJSPGJ4BOWVDGVO2HGI4W5TU/

- withnews「道路の不具合→アプリで役所に即連絡 千葉市の「ちばレポ」、全国へ」https://withnews.jp/article/f0211023001qq000000000000000W00j10701qq000023815A,最終閲覧日(2025/01/11)

- Reddit politics communityhttps://www.reddit.com/r/politics/about/,最終閲覧日(2025/01/11)

- Reddit「How do I become a moderator?」https://support.reddithelp.com/hc/en-us/articles/205192505-How-do-I-become-a-moderator,最終閲覧日(2025/01/11)

- 神奈川新聞「「カジノよりコロナに」 市民団体、横浜で誘致反対デモ(2020/03/29)

https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-313080.html#google_vignette,最終閲覧日(2025/01/07)

- 静岡新聞DIGITAL「リニア「不要」半数超、水量維持52.4%望む 静岡県民に調査」(2021/03/06) https://news.at-s.com/article/867778,最終閲覧日(2025/01/07)

- 静岡新聞「社説(12月18日)リニア環境保全策 JRは地元と連携密に」(2023/12/18)https://news.at-s.com/article/1377558 ,最終閲覧日(2025/01/07)

- My City Report 「My City Report」 https://www.mycityreport.jp/,最終閲覧日(2025/01/07)

Last Update: 2025/01/11

©2023 IGA GENKI All rights reserved.