多摩ニュータウンの少子化

-学外活動の充実-

早稲田大学社会科学部3年

上沼ゼミⅡ 三平 和臣

「新緑に囲まれる向陽台」

出所:稲城市フォトギャラリーより

章立て

- 第1章 はじめに

- 第2章 学外教育の充実

- 第3章 今後の研究の方向性

- 参考文献

第1章 はじめに

本論文筆者は、多摩ニュータウンの少子化問題に対して、子育て支援ではなく学外教育の充実により、子育て世代の呼び込みを行い解決を検討する。

このテーマを選んだのには理由がある。本論文筆者は、現在多摩ニュータウンの一部である稲城市に住んでおり、親も正に昭和40年代に開発されたニュータウンの地域出身である。親の実家に帰省した際、年々地域の活気が無くなっていくのを肌で感じていた。例えば、集合住宅に隣接していた商店街が2008年にはすべて閉店してしまっており、また、夏祭りや餅つきといった年に何回か開催されていた集合住宅でのイベントも2010年ごろには全く行われなくなった。

第1節 研究の意義

人口減少が自治体に与える影響として、民間と行政の両方によるサービスの低下が挙げられる。

我々が日常生活を送るために必要な各種サービスは、一定の人口規模のうえに成り立っている。民間の第三次産業だけでなく、病院といった生活になくてはならない事業もある一定の人口を必要としている。

そして、人口減少は地方財政にも大きな影響を及ぼす。人口減少とそれに伴う経済・産業活動の縮小によって、地方公共団体の税収入は減少するが、その一方で、高齢化の進行から社会保障費の増加が見込まれており、地方財政はますます厳しさを増していくことが予想される。こうした状況が続いた場合、それまで受けられていた行政サービスが廃止又は有料化されるといった場合が生じることも考えられ、結果として生活利便性が低下することになる。

第2節 多摩ニュータウンが抱える問題

現在の多摩ニュータウンが抱える問題を明確にする。また、多摩ニュータウンの中でも最も中心に位置している多摩市を中心に見ていく。

2-1 現状

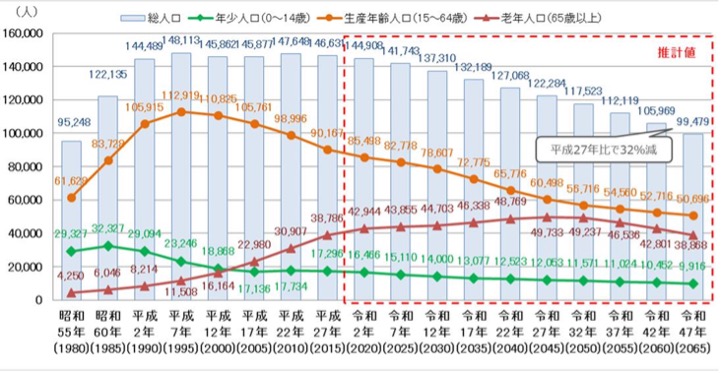

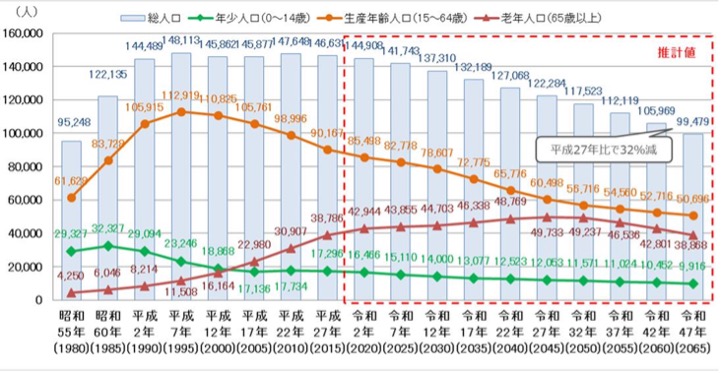

出典:多摩市人口ビジョン

生産人口が1995年をピークに減少を続けており、50年後には約30%減少すると見込まれている。2065(令和 47)年の生産年齢人口(15?64 歳)、年少人口(0?14 歳)は 2015(平成 27)年 比で約 4 割減少する一方で、老年人口(65 歳以上)はほぼ同数になると見込まれている。

またコロナによる転入数、転出数の増減に関して「将来の多摩市の人口推計」によると2015(平成27)年から2019(令和元)年の5年間 人 平均7,551名に対して、令和2年は6,834名で90.5%となっています。上記と同様に5年間平均6,974人に対して、令和2年は6,633人て゛95.1%となっています。

2?2 課題と目指すべき将来像

課題として多摩市が指摘しているのは以下の3つだ。

・将来的には人口が大幅に減少

・高齢化の急速な進行

・生産年齢人口の減少と少子化

以上の現状を踏まえて多摩市が示す将来像としては以下の2つがある。

・若い世代の流入と出生数の増加

・健幸まちづくりのさらなる推進

特に二つ目の「健幸まちづくりのさらなる推進」は超高齢社会への挑戦」「若者世代・子育て世代が幸せに暮らせるまちの基盤づくり」「市民・地域と行政との新たな協働のしくみつづくり」の3つのを重点課題にげ、取り組んでいくとしている。(多摩市人口ビジョンp,23)

2?3 これまでの取り組み

多摩市がこれまで展開してきた取り組みとして以下が挙げられる。

・若い世代・子育て世代に魅力ある住宅施策の展開

・子育てを支える保育サービスの基盤整備

・スマートウェルネスシティに関する取り組みの推進

・都市基盤の整備・維持更新

最後に挙げた都市基盤の更新に関しては、団地の大規模な建て替えを行なっており、諏訪2丁目住宅の建て替えが行われた2013年は「転入―転出」が1973人と、前年まで転入が転出を下回っていたのと比較するとマンションの建て替えが人口の増減に与える影響の大きさが窺える。

第2章 学外教育の充実

以上のように、多摩市が行ってきた対策は子育て支援が中心であり、特に保育支援を重視してきた。これは、「多摩市ニュータウン再生方針」に則り継続的な再開発を行っていく上で、対策が必要不可欠だからである。

しかし、子育て世代を呼び込むという観点から考えると、子育て支援だけでは差別化が難しいと考える。

第1節 子育て支援の一般化

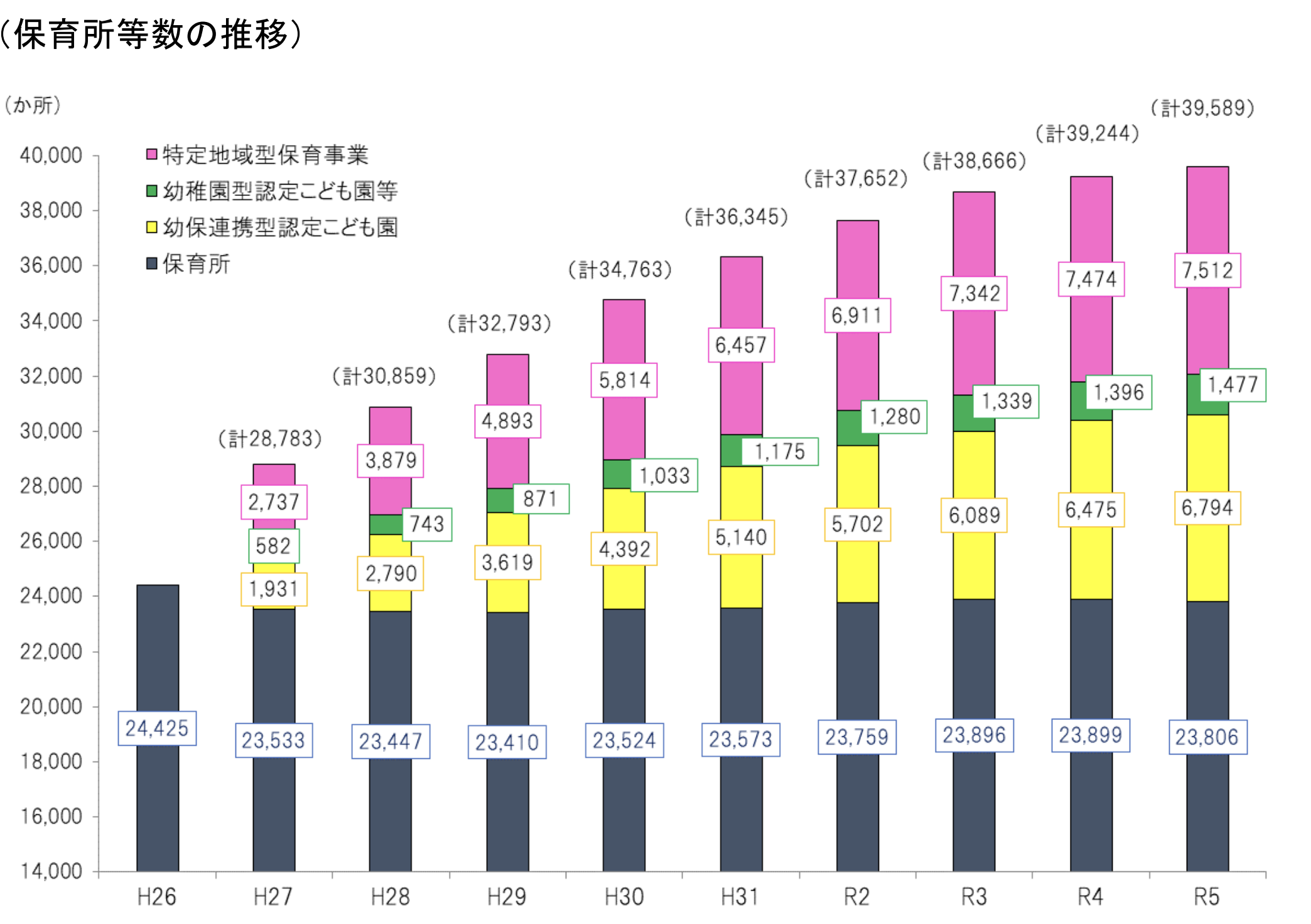

ここでの児童福祉・厚生分野が行う「子育て支援」は,主に乳 幼児をもつ保護者を対象としており,子育て支援サービ スが中心である。特に、待機児童の解消に向けた政策は全国の自治体で行われており、ピークだった2017年には2万6000人いたが、2023年には2700人に減った。

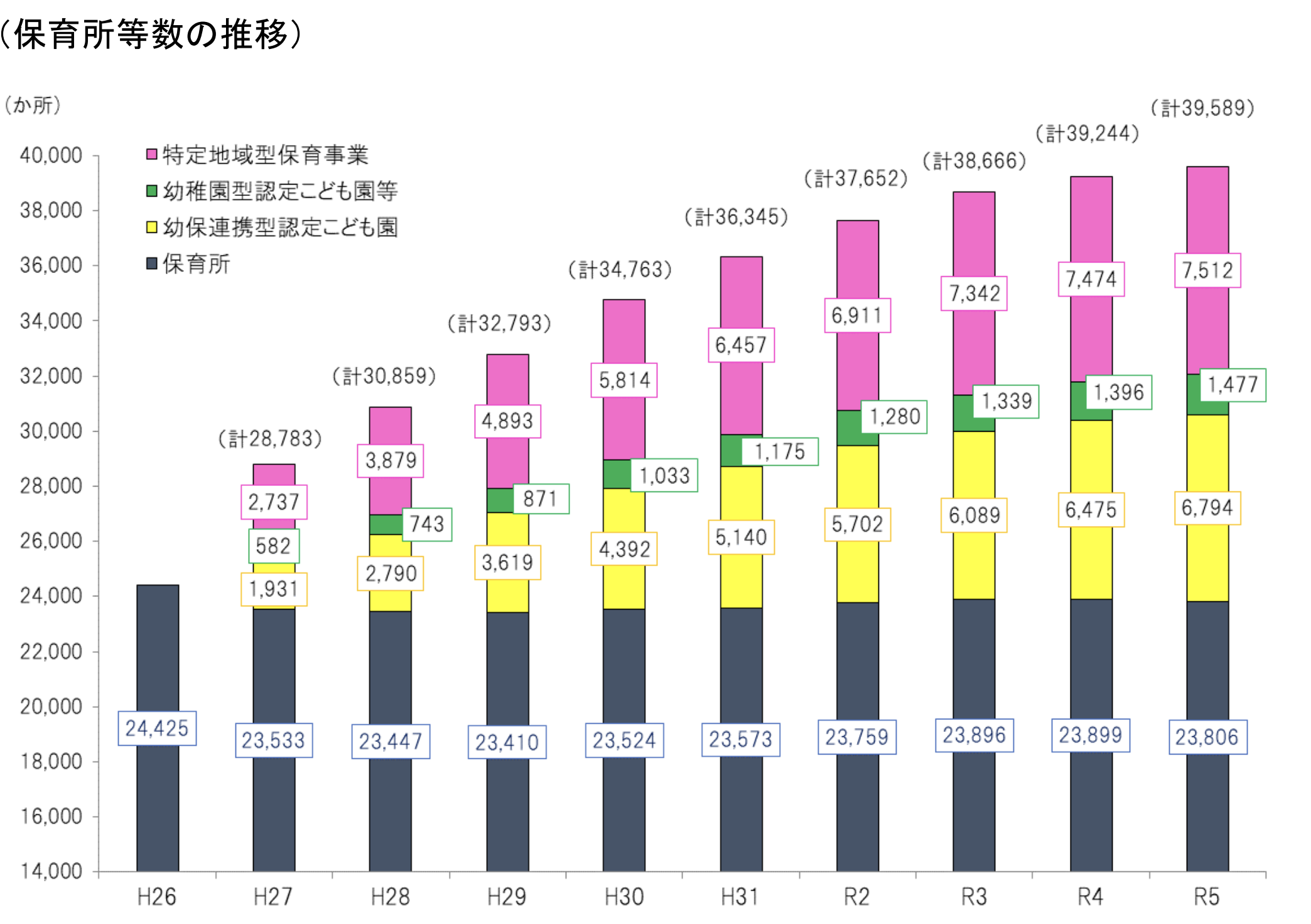

さらに保育所等の数も全国的に年々増加している。(図:保育所頭数の推移)

以上より、保育所の充実による待機児童の少なさといった子育て支援の充実さは、子育て世帯が自治体を選ぶ上では、どの自治体も有している一般的な観点となっている。

出典:「保育所等関連状況取りまとめ(令和5年4月1日)」

第2節 求められている支援

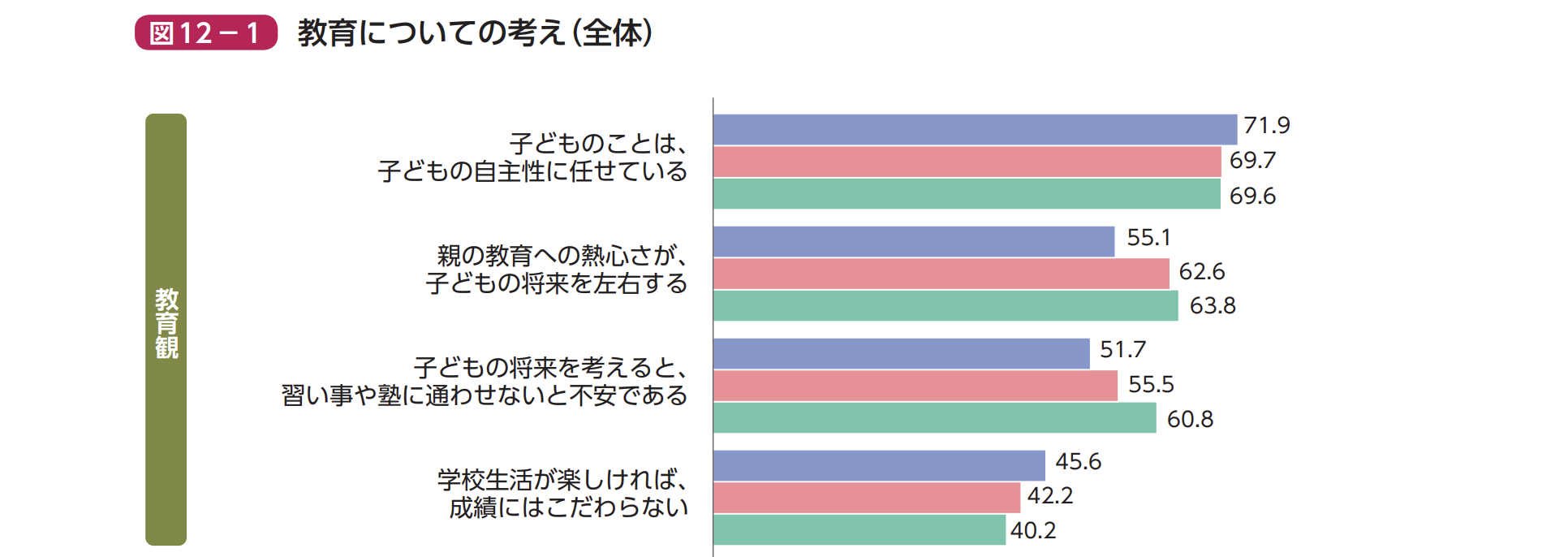

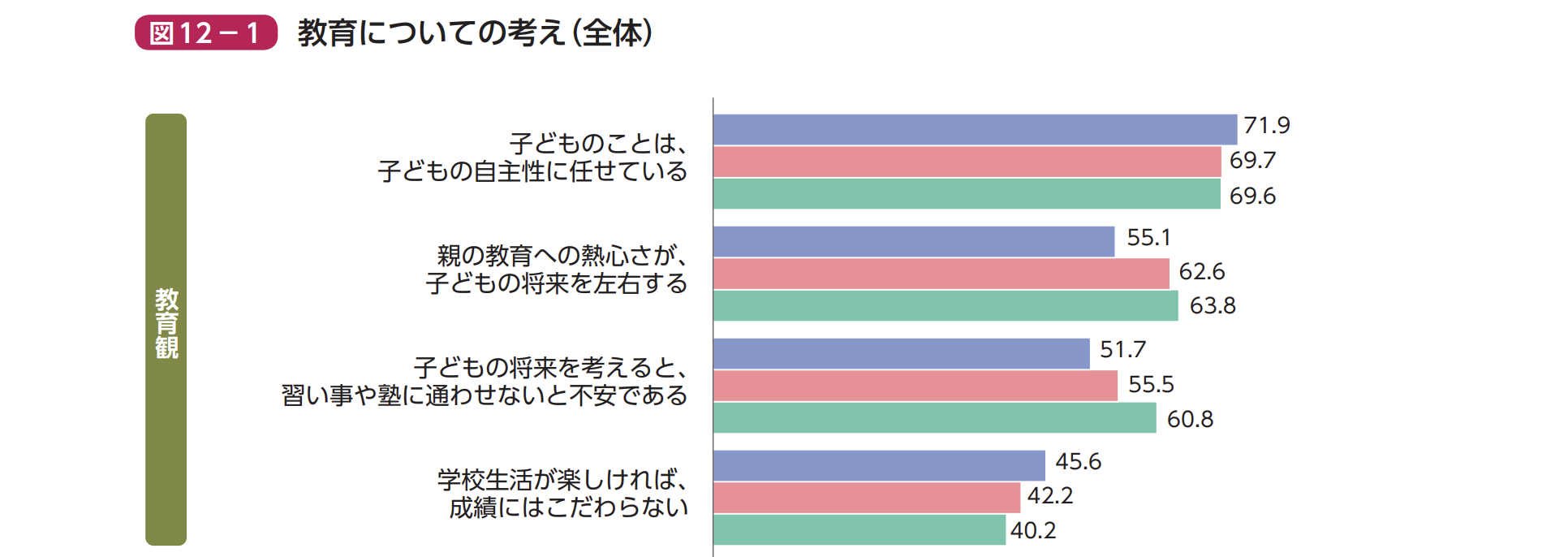

そんな中で、他の自治体と差別化を図れるものとして提案したいものとして、学校教育以外の充実さである。ベネッセの『学校外教育活動に関する調査2017』よると「親の教育への熱心さが、子どもの将来を左右する」は、8年間で8.7ポイント増加しており、子供の教育に対する意識は高まっていると言える。(図12?1)

また、同様に2009年と比べて2017年は、世帯年収の平均額が24.5万円減少し698万円、学校外教育活動費の平均も月に2200円減少し14500円となった。このように、学校外教育に対する需要は高まっているなかで、年収は減っているのが全国的に見た傾向である。

出典:『学校外教育活動に関する調査2017』

第3節 現状の多摩市

多摩市が令和5年度(2023年度)より政策化した「多摩市被保護者次世代育成支援(スタディクーポン)事業」(以下、多摩市スタディクーポン事業)を開始し、子どもの教育格差の解消に取り組む公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン(以下、CFC)に事業運営を委託した。スタディクーポン事業は、子どもの教育格差の解消を目的に市内生活保護受給世帯の小学4年生~高校3年生を対象として、学習塾、通信教育等の支出に対して10万?20万円のクーポンを支給するというものです。

第4節 今後

多摩市はスタディクーポン事業を通じて教育格差を無くすことが目的と考えられます。

本事業は教育の充実さを求める子育て世代にとって非常に魅力的である。しかし、対象が生活保護受給世帯に限られている。年収区分による受給額に差を設ける必要はあるが、より幅広い世帯を対象にするべきだと考える。

第3章 今後の研究の方向性

今回、多摩市から発表されるであろうスタディクーポン事業に関する事業報告書を分析するとともに、本事業を幅広い年収の世帯に拡大することが可能なのかを検討する。

参考文献・リンクページ

- Photo AC「新緑に囲まれる向陽台」

https://www.city.inagi.tokyo.jp/kanko/inagishiphotogallery/h28backnumber/shinryokunikakomarerukouyoudai.html(最終アクセス日:2023年1月10日)

- 大西康之,『流山がすごい』,新潮新書,2022

- こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ(全体版)」https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f699fe5b-bf3d-46b1-8028-c5f450718d1a/7803b525/20230901_policies_hoiku_torimatome_r5_02.pdf,(最終アクセス日:2024/1/30)

- 多摩市 「多摩市人口ビジョン」https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/882/shiryo3-3.pdf,(最終アクセス日:2023/7/21)

- 多摩市 「コロナ禍①移動人口の動向(都道府県)」 https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/821/1217siryou7.pdf(最終アクセス日:2023/7/21)

- タウンニュース多摩版「待機児童数昨年よりも30人増」https://www.townnews.co.jp/0306/2016/06/09/335338.html,(最終アクセス日:2023/7/21)

- ベネッセ教育総合研究所「学校外教育活動に関する調査2017」https://berd.benesse.jp/up_images/research/2017_Gakko_gai_tyosa_web.pdf,(最終アクセス日:2024/1/31)

Last Update: 2024/01/31

©2024 MIHIRA Kazuomi All rights reserved.