化粧品廃棄の現状を考える

早稲田大学社会科学部4年

上沼ゼミⅢ 野村 彩莉

「化粧品」出典:PRTIMES STORY

章立て

- 第1章 研究動機

- 第2章 化粧品廃棄の現状問題

- 第3章 現状の取り組みと政策提言

- 第4章 まとめ

第1章 研究の動機

自分はコスメを集めるのが好きである。しかし、その集めたコスメをすべて使いきれるわけではない。私はここでそのような人はたくさんいるはずと思い、粧品のロスは大きいのではないかと考えた。

食品や衣服の廃棄はよく耳にするが、化粧品の廃棄はあまり耳にしない。なぜこの問題は耳にしないのか疑問に思った。

第2章 化粧品廃棄の現状問題

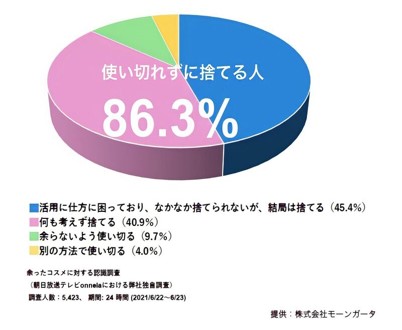

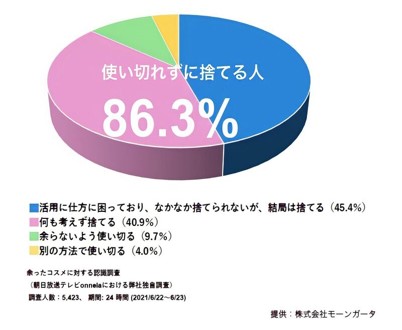

「余ったコスメに対する認識調査」出典:株式会社モーンガータ

株式会社モーンガータは、2021年、使わなくなった化粧品を絵具に変えて活用できる「SminkArt キット」を開発し、販売や各種団体とのイベント企画などを行っている。同社が独自に行った5,000人調査で、コスメを使い切れずに捨てるユーザーが、86.3%いることが判明。また、後に、生産過程などで化粧品メーカーから出る化粧品の中身(バルク)の廃棄量は、国内上位5社だけで年間約2万トンもあることが独自調査から浮き彫りになった。

メーカーや消費者だけでなく、店頭や小売での在庫やテスターも合わせるとさらに膨れ上がり、膨大な量のコスメが毎年廃棄されている計算になる。

一方、食品廃棄量は国内で年間523万トン、衣服廃棄量は国内で年間51万トン。これらは、化粧品ロス年間約2万トンと比べると、それぞれ260倍・25倍にものぼる。しかし、多種多様なラベル材料や機能性材料の設計および製造に特化し、グローバルに展開するマテリアルサイエンス企業であるAvery Dennison Corporationが、サプライチェーン上で発生する廃棄問題を調査し発表したリポート、「失われた1000億ドル サプライチェーンの無駄がもたらす本当のコスト」によれば、化粧品業界の在庫損失額が最も多く、年間の廃棄率は10.2%(内訳:過剰生産6.2%、商品の破損・期限切れ4.0%)と報告している。また化粧品は嗜好品であるという面からも、化粧品の廃棄問題について考える意義は大きいと考える。

第3章 現状の取り組みと政策提言

「sminkart」出典:Smink art

- 多用途で使用できる色材に変える

モーンガータ社は、化粧品を絵具へと変換する特許技術「magic water」を開発して手持ちの余った化粧品から絵具をDIYできる「SminkArt キット」や化粧品企業から買い上げた化粧品バルク(中身)から製造した絵具「SminkArt ときめくペイント」などの販売やイベント事業などを展開している。

「KOSE GreenBazaar エコを考える」出典:Maison KOSE

- 手頃な価格で提供

各化粧品メーカーは、シーズン中に売り切れなかった商品などの割引販売をおこなっている。サステナビリティの観点から、化粧品ロス削減の一環として割引販売が増えている。例えばコーセーは、MaisonKOSE(店舗とEC)で、お客さまに環境課題への理解を深めてもらいながら、シーズン中に売り切れなった商品をお求めやすい価格で提供する「コーセーグリーンバザール」を展開している。

「コスドネ」出典:Beaufa

- 無料で必要な場所へ提供

特定非営利活動法人ビーファは、2021年12月から『化粧品ロス』×『コスドネ〈R〉』ECOプロジェクトを開始した。同法人は、化粧品の過剰生産・過剰廃棄の抑制を提唱し、一方で余剰化粧品を、貧困 や格差で化粧品を自由に使えない国内・海外への方々、また、災害等で化粧品を 必要とする方々への物品の提供に活用することで、地球環境に優しく、 サスティナブルな社会に貢献し、ZERO WASTEを目指す新しい考え方、 その仕組みを構築する活動を行っている。

上記の取り組みのなかでも、「3.無料で必要な場所へ提供に着目する。」に関しては、以下のように、意義と問題点を指摘できる。

- 意義

- コスメが持つ本来の役割・力をそのまま他の地域に貢献・提供できる。

- 過剰生産余剰生産によりコスメを廃棄せざる負えない企業と化粧品を必要としているのに手に入れられない人達、お互いの相互利益になる。

- サプライチェーン上で発生する化粧品ロスの削減につながる。

- 問題点

- 国の肌質などに合わせて製造されることが多いため、日本以外の国への適用が可能か。

- 仕組みとして対象が企業、団体であるため各ブランド価値との兼ね合いの難しさ。

- 海外に持っていく費用・手間がかかる。

そこで、次のような対策を提言してみたい。

- 途上国へアップサイクルした文具の提供

文具を必要としている国に、化粧品をアップサイクルした商品を提供する。形を変えることで、各国が持つ化粧品の特性に応えて、必要としている場所に届けることができ、ロス削減につながる。

- 高齢者施設での化粧品の活用

まだ使用できる化粧品廃棄(期間限定品など)を、高齢者用施設等に提供する。「化粧」本来の効果を通じて、高齢者等の方々の心身機能やQOL(Quality of Life=生活の質)を維持向上させ、健康長寿をめざす「化粧療法(メイクセラピー)」に活用する。

第4章 まとめ

- 廃棄量の点からは、食品ロスなどに比べると、化粧品ロスはそこまで注目されていないというのが現状である。

- 最近は男性も化粧品を使う傾向があるが、すべての人が触れる食品に対して、化粧品は必ずしも全員が触れるとは限らないので、関心が薄い。

- しかし、サプライチェーンの無駄がもたらす「本当のコスト」の観点からは、化粧品業界の在庫損失額が最も多い(そのうち過剰生産が特に多い)。

- 化粧品ブランドの価値維持とイメージアップの兼ね合いが大切にした、政策対応が必要になる。

参考文献・リンクページ

Last Update: 2025/01/31

©Sari NOMURA All rights reserved.