学校給食は農業振興に寄与するのか

−いすみ市と木更津市の政策効果分析から−

早稲田大学社会科学部4年

上沼ゼミⅢ 寺田尚生

「配膳された給食のイラスト」出所:いらすとや

章立て

- 第1章 研究の動機

- 第2章 学校給食を取り巻く現状

- 第3章 先行研究批判

- 第4章 検証の対象

- 第5章 検証の方法

- 第6章 いすみ市、木更津市の政策効果分析

- 第7章 考察

- 第8章 政策提言

- 第9章 今後の課題

- 参考文献・リンクページ

第1章 研究の動機

本研究は、学校給食が地域農業の振興に寄与するかどうかを明らかにすることを目的とする。近年、学校給食は、物価高騰や給食事業者の経営悪化、給食費無償化政策の議論といった複合的な課題に直面している。この状況において、学校給食が地域農業振興に寄与できる可能性を検証し、その存在意義を再評価することは政策的意義が大きい。具体的には、地域農業の発展が食料自給率の向上、地域経済の活性化、さらには環境負荷の軽減といった社会的課題の解決に寄与する可能性を探る。本研究の成果は、学校給食が単なる教育的インフラとしてだけでなく、地域経済を支える重要な要素であることを示す基盤となるだろう。

学校給食は、単なる栄養補給の場だけではなく、日本の農業政策における地産地消推進の手段として位置づけられている(農林水産省「食料・農業・農村基本計画」)。しかし、学校給食が地域農業に具体的にどのような影響を与えるかは、定量的に明らかにされていない。本研究では、有機農業推進を目的に学校給食施策を導入している千葉県いすみ市と木更津市を対象に、その効果を比較検証する。

学校給食の政策的意義を再評価し、今後の給食費無償化や農業支援政策の設計に資する示唆を見出したい。

第2章 学校給食を取り巻く現状

2-1 学校給食の実施状況

学校給食は、子どもの栄養補給と健康保持・増進を目的とし、日本全国で広く実施されている。文部科学省の調査(2018年)によると、小学校の98.5%、中学校の86.6%で完全給食が実施され、約910万人の児童生徒が利用している。

2-2 学校給食に期待される政策効果

藤原(2018)は、学校給食は子どもの貧困対策として実施され始め、時代を経るにつれて多面的な効果を期待されるようになったと論じている。例えば、先ほど述べた「子どもの貧困対策」に加え、「災害対策」「農業政策」「教育政策」などである。

本研究は、学校給食の「農業政策」としての側面を切り出し、その政策的効果を検証する。第1章でも述べたとおり、農林水産省は地場農産物の活用等を通じて地域農業の活性化や食料自給率の向上、生産者と消費者の連携強化を目指している。文部科学省も、各自治体で地場産物の給食利用を推進するべく、定期的に全国調査を行い結果を公表している。このような政策・方針が、農業振興という視点で意義のあることなのか否か検証したい。

第3章 先行研究批判

千葉県いすみ市では、学校給食への有機米導入を通じて、有機農業者ゼロの状態から有機米産地化を実現した。鮫田(2022)はこの事例を分析し、以下の成果を報告している。

・有機米の農家数および生産量の増加

・残食の現象

・いすみ市の認知度向上とイメージアップ

・移住者の増加

・農産物のブランド化

・農業所得の向上

・新規就農希望者の増加

このうち、「有機米の農家数および生産量の増加」、「残食の減少」については、有機米導入前後のデータを比較しながら成果が示されていた。しかし、他の点については数字的根拠は示されておらず、因果関係の実証に乏しい。本研究では、アクセス可能な公開データを用いて、これらの成果の実証的評価を試みる。

第4章 検証の対象

(1)千葉県いすみ市

いすみ市では、2012年から「自然と共生する里づくり協議会」で、環境に優しい有機農業へ転換することを決めた。そして、2014年から有機稲作を本格的にスタートさせ、技術指導の第一人者をNPOから招聘するなどしていすみ市の土壌や気候条件に合った有機稲作技術体系を確立させた。その結果、2017年の秋には、市内の学校給食で提供する米の100%を有機米にすることに成功した。2018年以降は米以外の野菜農家との連携も強化し、有機野菜の供給増にも取り組んでいる。

いすみ市の事例で特筆できる点は、有機農法を始めるハードルを、学校給食を活用することで克服したという点である。有機農作物は、有機JAS認証を取得することによって初めて対外的に有機農作物として市場に出すことができるようになるが、認証を得るためには最低2〜3年はかかってしまう。したがって、有機農法を始めようとする生産者は、認証を得るまでの期間の販売先を確保することに苦労することになる。しかし、いすみ市では、市内で生産した有機米の多くを学校給食で買い取るという形をとったため、生産者は初期の販路に苦労することなく有機農法に転換することができたのである。このように、給食という規模のある市場を活用することによって新しい農法を確立させることに成功したいすみ市は、1次産業の課題解決に取り組む他の自治体にとって有用な先行事例となるだろう。

(2)千葉県木更津市

木更津市では、2019年から「オーガニックなまちづくり推進事業」を開始し、学校給食への有機農産物の導入を進めた。特に、有機稲作の普及を目的として、地元の農業団体や生産者と連携し、有機米の供給体制を整備した。学校給食での有機米の使用割合を段階的に増加させる方針を打ち出し、2021年度には市内の小中学校で提供される米の50%以上を有機米とする目標を達成した。さらに、2023年度には、学校給食の有機米使用率を80%以上に引き上げる計画が進行している。

第5章 検証の方法

(1)対象地域

第4章で述べた通り、千葉県いすみ市と木更津市を対象とする。

(2)対象期間

有機米導入を開始した時期が異なるため、それぞれに検証対象期間を設定する。

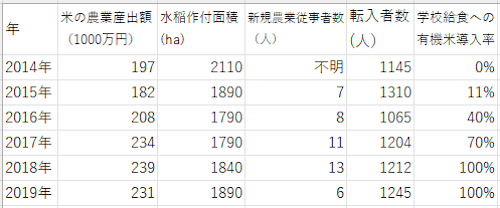

・いすみ市:2014年から2019年

※2015年から有機米導入を開始、2018年に導入率100%を達成。

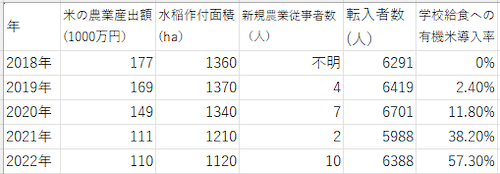

・木更津市:208年から2022年

※2019年から有機米導入を開始、2022年時点で導入率は57%。

(3)分析の指標

両市において、有機米導入率と以下のデータの相関関係を検証する。学校給食への有機米導入率は、鮫田(2022)や木更津市による報告(木更津市のオーガニックの取り組み」)から抽出した。

・米の農業産出額:市町村別農業産出額(推計)より抽出

・水稲の作付面積:作物統計調査より抽出

・新規農業従事者数:両市の調査、報告書より抽出

・転入者数:千葉県毎月定住人口調査報告書(年報)より抽出

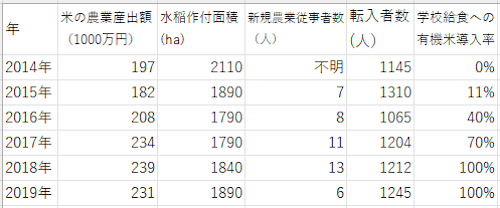

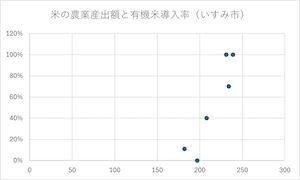

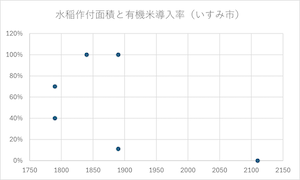

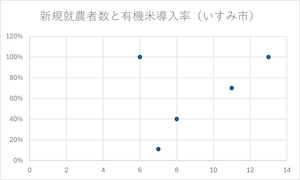

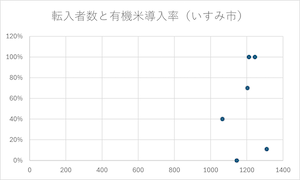

「いすみ市の抽出データ」

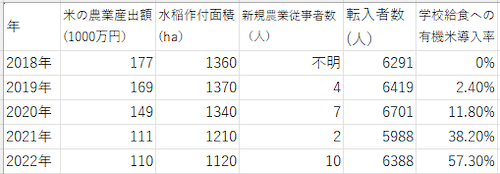

「木更津市の抽出データ」

第6章 いすみ市、木更津市の政策効果分析

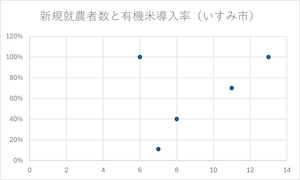

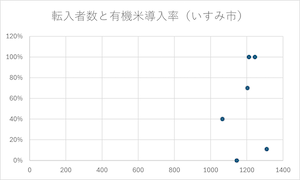

6-1 いすみ市における有機米使用率と農業指標の相関

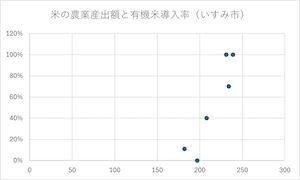

・農業産出額:強い正の相関(r=0.925)

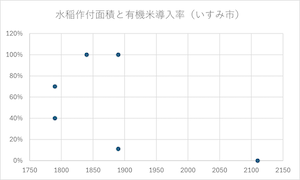

・水稲作付面積:弱い負の相関(r=-0.557)

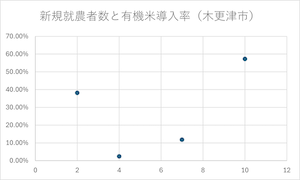

・新規就農者数:弱い正の相関(r=0.394)※2019年を除くとr=0.996

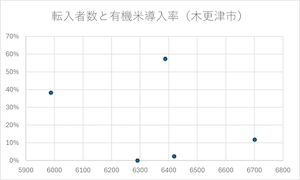

・転入者数:相関なし(r=0.153)

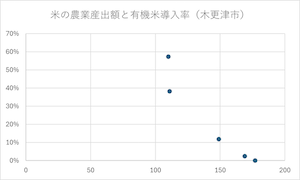

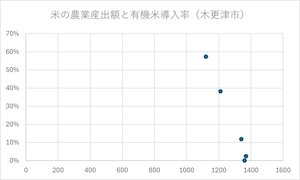

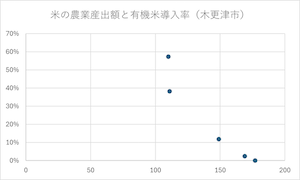

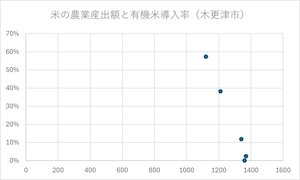

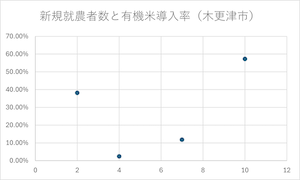

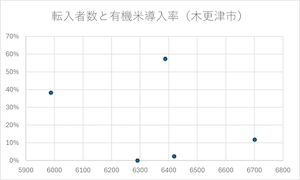

6-2 木更津市における有機米使用率と農業指標の相関

・農業産出額:強い負の相関(r=-0.955)

・水稲作付面積:強い負の相関(r=-0.994)

・新規就農者数:弱い正の相関(r=0.422)

・転入者数:相関なし(r=-0.319)

6-3 まとめ

上記の各相関関係から見られることは以下の通りである。

・いすみ市における有機米導入率と各指標の相関は、米の農業産出額を除いて正の関係は見られなかった。

・木更津市においては正の相関がほとんど見られなかった。

・両市ともに移住者数との相関はほとんどなかった。

第7章 考察

第6章でまとめた結果から、学校給食の農業に対する政策的効果について、2点の示唆が得られる。

第一に、学校給食の成果についてより詳細な因果関係分析が必要であるという点である。鮫田(2018)では有機米を導入したことによって移住者が増加したという成果が報告されていたが、実際には、転入者数と有機米導入率の相関関係は見られなかった。この違いは、移住者の定義の違いや移住理由の詳細な分析を省いたことなどが原因であると考えられる。いずれにおいても、検証の方法や視点によって結果が異なるという状況が発生しているため、学校給食の成果を明確に示すための分析方法を確立する必要がある。

第二に、自治体の支援体制や地域の特色によって、学校給食の成果が現れるか否かが異なるという点である。いすみ市においては農業産出額や新規就農者数のように正の相関が見られた一方で、木更津市では正の相関がほとんど見られなかった。この原因を探るためには両市の施策を詳細に分析しなければならないが、例えば「有機米を学校給食に活用すれば良い成果が出る」とは必ずしも言えないということが分かった。

第8章 政策提言

ここまでの研究から、学校給食政策が地域農業に与える効果は既存の公表データから評価することが難しいこと、効果は一様ではなく地域の特性や制度設計等に依存することが分かった。

これらの点を踏まえ、次のような政策を提言する。

まず、地域の特性に基づき、学校給食を活用した農業振興政策を展開することである。単に地場農産物を給食に活用するだけでは、農業に対する効果は限定的になってしまう可能性があり、農産物の流通促進やブランド化など他の施策と組み合わせていくことが必要である。例えばいすみ市は、学校給食による公共調達とブランド形成を並行して実践している。一般にブランドは短期間に形成できるものではなく、消費者に浸透するまでに時間がかるという難しさがある。いすみ市は、給食という安定的な買取先を農家に保証することで、ブランド形成に必要な時間を提供し、農家に給食以外の売り先を拡大する余力を与えていた。このように、単に地域の農家から農産物を買い取るというだけに留まらず、農産物のブランド化や販路拡大を睨んだ形で施策を展開しておくことが重要である。

次に、長期的にデータ収集し、評価体制を構築することである。これからの学校給食の価値やその費用の負担者を検討するためには、学校給食において地場農産物を活用することがどのような成果をもたらすのか、定量的に分析することが重要である。「地産地消」「消費者とつながることによる農家のやりがい」等を否定するわけではないが、給食無償化や給食の存在価値が議論されている今こそ、学校給食が地域経済や産業にもたらす効果を評価する視点を持つ必要がある。

最後に、学校給食と農業予算の連携を強化することである。現在、国会で給食費を全国一律で無償化することが検討されているが、安定財源の確保や公平性などが論点となっている。先に述べた二つの政策を通じて学校給食による農業振興効果を期待することができた場合には、学校給食に農業関連予算を取り入れるという方向性を検討することができる。教育予算だけではなく農業関連予算を取り入れることができれば、安定した財源を確保できる可能性は広がるし、農業振興という政策目的を組み合わせれば、給食利用有無の違いによる不均衡の課題も克服することができる。

第9章 今後の課題

本研究では限定的なデータを使って相関分析を行なったため、政策効果の因果関係を特定するためには、利用データの拡張や他の手法を用いた検証が必要である。例えば、市町村別農業産出額は農業産出額を市町村別の作付面積の割合を按分して推計したものであるt前、地域の農業の稼ぐ力を反映しているとは必ずしも言えない。また、新規農業従事者数も、本研究では農業全体の新規農業従事者数を用いたが、品目別の従事者数のデータを使うことができれば、より詳細に因果関係を明らかにすることができる。

参考文献・リンクページ

Last Update: 2025/01/31

©2024 TERADA Naoki All rights reserved.