拡大する社会格差

私は中学生のころから英語の勉強が好きで、学校で学ぶだけでは物足りないので、高校に入ったら英会話学校に行こうと思っていた。そして、高校1年生の時、駅前にある英会話学校を何件か周り、体験入学もさせてもらった。だが、入らなかった。正確には、経済的理由から入るのを諦めた。英会話学校は、本当にみっちり勉強したいコースに入るためには、けっこうな費用がかかるもので、私はその見積もりを見た瞬間、うちの家計では相当の負担になるだろうから諦めようと思った。アルバイトをしながら英会話学校に行くくらいなら、そのアルバイトの時間を英語の勉強に充てたほうがいいと考えて、結局NHKのラジオ英会話を3年間聞いた。もちろん、ラジオ相手では英会話の力はたいしてつかなかった。

その後も、大学に入り長期留学をしたいと思っていたものの、これも同じ理由で叶うことはなかった。それなら、可能な限りの時間をアルバイトにつぎこんで、それで貯めたお金で行けばいいじゃないかと言われるかもしれない。確かに、そうだ。毎日朝から夜まで働き、倹約生活を何年か続ければ、7桁のお金ぐらいは貯まっただろう。しかし、その分失うものは大きい。一度失った時間を取り戻すことはできない。私は、一度しかない貴重な大学生活のほとんどをアルバイトにつぎこむということはできなかった。

お金さえあれば、と私は何度も思ったことがある。経済的に恵まれた家庭に育っていれば、私の教育機会はもっと増えたはずだと。こう考えるのは、私の中のひがみ根性から来ているのかもしれないが、「親のスネはかじれる時にかじらないと」と言って海外留学する人と私の間に差があるのは間違いない。私には、かじるスネがなかったのだから。

そのような経験から、私は社会階層というようなものを意識するようになった。社会的・経済的上位層にいる親を持つ子どもは、教育の環境が恵まれていると実感していた。ただ、私の場合は、「英語を現地で学ぶこと」を諦めただけとも言える。学校教育に対して、不平等感を味わった訳ではないのだ。しかし私は、義務教育の段階から既に格差は生じているのだという考え方・研究があることを知り、ぞっとした。学校教育で生まれによる格差が生じているとしたら、それは放っておけない話である。

そこで、前置きが長くなったが、この章では東京大学大学院教育学研究科教授である苅谷剛彦氏の研究等を参考に、格差についての現状の分析から始める。その前にまず、経済格差が子供の教育にどのような影響を与えているか、2つの表を見ていただきたい。

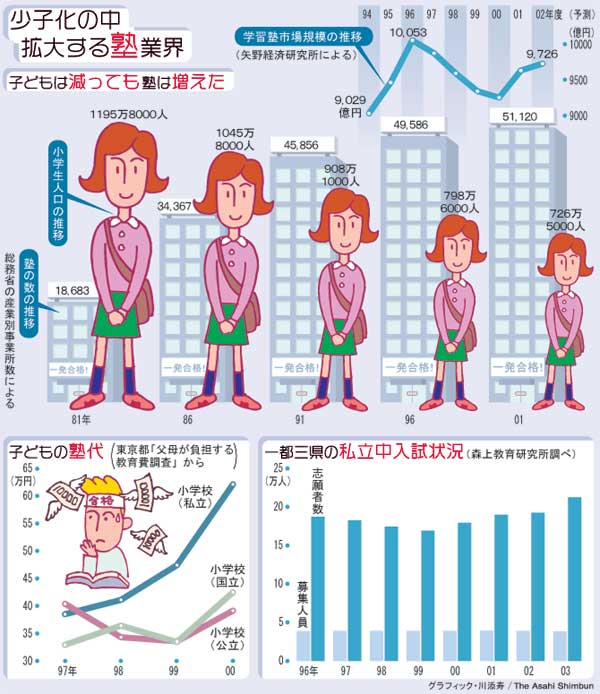

表1 塾に関するデータ

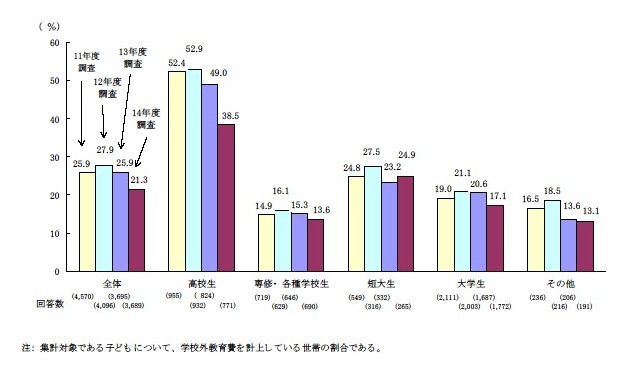

表2 学校外教育を受講している割合

(国民生活金融公庫総合研究所「学校外教育費用と入学祝いに関する実態調査」平成14年度より)

表1は、近年、塾の影響力が増えてきていることを示している。学校の授業を補完する役割としての塾が拡大しているのである。表1左下のグラフは、親が子どものために払う塾代が年々増えていることを示すデータである。次に、表2は塾・予備校などの学校外教育を受講している高校生と大学生の割合を表している。学校外教育を受講している子どもの割合は前年度比で4.6ポイント低くなり、2年連続で減少している。世帯の年収が減少傾向にあることから、学校外教育にかける費用を節約しようという傾向がみられると国民生活金融公庫総合研究所は指摘している。

塾は拡大するが、その費用を払えない家庭が増えている。つまり、教育にお金をかけられる経済的上位層の子どもが塾や予備校などに通って学校外での勉強に励み、費用を負担できない世帯の子どもは塾・予備校の恩恵を被ることができない。こうして、生まれによる格差は教育にも影響を与え、将来的に見れば社会階層は拡大の一途をたどることになるのである。

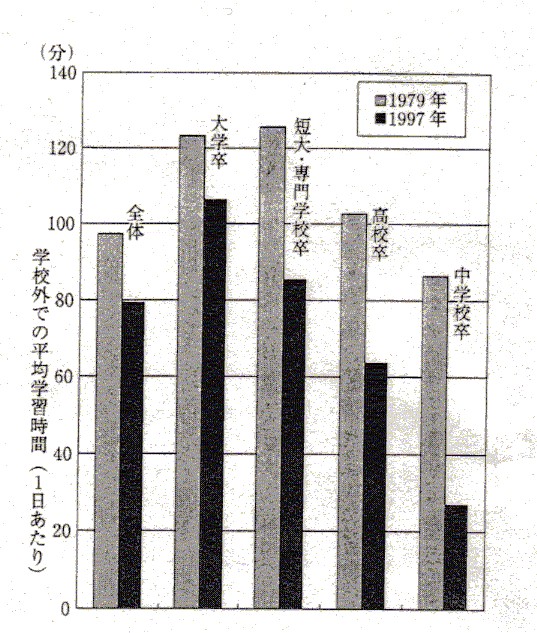

苅谷氏は、文部省がゆとり教育を推進してきた根拠である「過度の受験競争がわが国の教育をゆがめている」という「常識」を疑う。そもそも、子どもたちは勉強で忙しいどころか、学習時間は年々減少してきたことをデータで証明している。さらに、勉強しない子どもが増えていることには、親の職業や学歴といった社会階層に依存していると苅谷氏は考えるのである。表3は、苅谷氏の論文に掲載されているグラフである。

表3 母親の学歴別にみた、学校外での平均学習時間の変化(高校2年生)

(苅谷剛彦「学力危機と教育改革」『中央公論』1999年8月号より)

全体として学習時間が落ち込んでいる中で、母親の学歴の影響が79年に比べ、97年には強く出ていることがわかる。また、父親が専門・管理職である場合と他の職業の場合とを比べると、専門・管理職の子どもほど学習時間は長く、79年次からの減り方も少ないという。育つ環境が個人の知的能力に影響を与えることはこれまでにも指摘されてきたが、勉強しようとする努力にも影響を与え、その影響力が強まっているというのだ。

勉強へのプレッシャーへの減少というのは、少子化による受験の緩和もあるだろうが、苅谷氏は近年の教育改革の動向に目を向けるのである。ゆとり、個性化、多様化、生きる力といったそれ自体は反対しにくいスローガンのもとですすめられている改革が、社会全体として勉強軽視、知識軽視の風潮を生み、全体的な知的水準の低下と階層間格差の拡大をもたらしてきたのではないか。苅谷氏の論文は、次のように締めくくられている。

画一化を嫌い、個人の選択を尊重することは、どの集団にとっても同じ結果をもたらす訳ではない。異論の唱えにくい「個性重視」の名のもとで、教育の階層差が拡大する。その結果は、社会の不平等の拡大につながるかもしれない。勉強時間という単純な指標から、その兆しが見えてくる。平等を犠牲にすることをどれだけの覚悟の上で改革を進めるのか。日本社会の曲がり角は、教育の世界だけにとどまらないのかもしれない。苅谷氏は「インセンティブ・デバイド」(学習意欲格差)という概念で、日本が階層社会になることを説明する。「インセンティブ」とは、個人の外側にあってやる気を引き起こす誘引のことだ。仕事であれば昇進、給与など、学習であれば入試、学歴などがこれにあたる。全体的な傾向として、勉強することのインセンティブが見えにくくなり、学習意欲の平均的低下が進行しているという。

さらに、「ゆとり教育」が浸透し(ゆとり教育に関しては、次の1章に詳しい)、教育の場における競争を否定する考え方が広まった結果、下位の社会階層の子どもほど学習意欲が低くなる。社会階層が上位の家庭で育った子どもたちは、インセンティブを見抜き、塾や私学で意欲・学力を保持できる。また、同じような学習経験をしても、上位の社会階層の子どもたちは、興味・関心をもって内発的に取り組む傾向があると考えられる。全体的に学習意欲は低下しても、社会階層が上位の子どもには「歯止め」がきき、下位の子どもは逆に勉強を諦めることが「かっこいい」生き方と考えるようになるのである。

学力の階層間格差が広がるような傾向を生み出しているのは、社会制度や教育政策の問題だと苅谷氏は指摘している。それならば、これまでの教育改革が子どもたちにどういう影響を与え、文部科学省はどのような考えで政策を進めてきたのか。次章以降でそれらを検討したのち、現在行われている改革がどのような意味を持つのかを考える。