【 目次 】はじめに第1章 ニクソンショックの再来? 第2章 ニクソンショックと日本 ―ケーススタディ 第3章 日本発信型外交へ 第4章 いま必要なリーダーとは おわりに 参考文献・資料

私たちは毎日取捨選択を繰り返す。朝起きてから、夜寝るまで。例えば、電車の発車ベルが鳴っている時。 あと少しでドアが閉まりそう。あなたは今からダッシュして飛び込む?それとも見送って次の電車に乗る? いま私は、今日の電車のことよりもう少し複雑な日本の外交政策について考えている。 何が問題で、何が答えなのだろう?事実に対して、自分の考えを試してみる。 そうして、どんな問題と、どんな答えがより重要かを選ぶのだ。 幸運なことに、大学にはじっくり考えて選ぶ時間がある。ここが政府の選択と大きく異なる点である。 たびたび政府は迅速に決断し、行動しなければならない状況と向き合う。 物事の成り行きは速く、のんびり決めていては結果に影響を及ぼす機会を失う。 だが、大学にいる私にはもっとたくさんの時間があった。 この私の選択は、大学4年間の小さな積み重ねに加え、今まで出会った人・考え・場所があって存在する。 章立て この論文の第1章では、1971年のニクソンショックを振り返り、当時と今日の状況を照らし合わせる。 第2章では、ニクソンショックを受けて日本はどのように行動したのか、具体的に日中国交正常化の過程を分析することで、今日的含意を示唆する。 その後、第3章では、21世紀の日本の外交政策のかたちとして、「発信する外交」を提案し、アジアとつながる外交政策というテーゼを立てる。 第4章では、それを実現させるために運営の面から、どんなリーダーシップが必要かについて提言する。

世界を驚かせた1971年  1971年8月にアメリカのリチャード・ニクソン大統領(当時)は、

金とドルの兌換停止措置を発表した。同年7月にニクソンは、中国訪問を電撃発表している。

この2つの出来事はニクソンショックと呼ばれ、世界に衝撃を与えた瞬間として記憶されている。

1971年8月にアメリカのリチャード・ニクソン大統領(当時)は、

金とドルの兌換停止措置を発表した。同年7月にニクソンは、中国訪問を電撃発表している。

この2つの出来事はニクソンショックと呼ばれ、世界に衝撃を与えた瞬間として記憶されている。初めに、経済のニクソンショックについて ↑ニクソンのグローバル化? 背景を振り返ろう。当時、アメリカは貿易収支 ニクソンの顔がアジアや東欧に変化する が赤字続きだったために、外国によるドルの 蓄積が過剰に増えていた。しかしアメリカに は、外国が貯蓄しているドルと自国が貯蓄している金との差を縮める意志はもうなかった。 それが明らかだったことで、ドルの信用は侵食され、外国人は次々にドルを交換したいと思うようになった。 金とドルの兌換停止のアナウンスは、まさにそんな時だった。 ここでアメリカが戦後、リーダーシップをとってきたブレトン・ウッズ体制が崩壊し、国際通貨市場は変動為替相場制に移行する。 もう一つのニクソンショック もう一つのニクソンショックとは、訪中のアナウンスだった。 その背景には経済の問題に加え、冷戦という時代の特徴がある。 トルーマン・ドクトリン以来、アメリカの伝統的な原則の一つは、共産主義のイデオロギーがヨーロッパやアジアに浸透するのを防ぐこと。 そしてもう一つは、自由で独立した国家を維持するのを助けること。 しかし、ジョンソン政権時代にベトナム戦争への介入を拡大した結果、ベトナムでは泥沼化していた。 さらに、フランスの"force de frappe(核抑止論)"やドイツのブラントの"Ostpolitik(東方外交)"は、 アメリカに西側メンバーの利益は一致していないと気づかせた。アメリカの権威は揺らいでいた。 その上、一枚岩と思われていた共産主義国のソ連と中国は、僅かなイデオロギーの違いや国境問題で分裂していた。 このことは、世界のバランス・オブ・パワーにとって不安定要素だった。 ニクソンは大統領就任以前から中国と接触の必要性を訴えていた。 彼は、「中国のような大国を外交上の選択肢から除外することは、片腕を後ろで縛られるのと同じだ」と語っている。  ニクソン就任後、やはり、世界の安定を先導してきたアメリカが動いた。

当時のヘンリー・キッシンジャー国家安全保障特別補佐官は、北京を秘密訪問し交渉している。

中国側も、ソ連による侵略の可能性を脅威に感じていたため、米中の国益は協力体制で一致した。

そして1972年2月21日、ニクソン訪中が実現。彼は上海コミュニケに署名し、中国と和解した。

ニクソン就任後、やはり、世界の安定を先導してきたアメリカが動いた。

当時のヘンリー・キッシンジャー国家安全保障特別補佐官は、北京を秘密訪問し交渉している。

中国側も、ソ連による侵略の可能性を脅威に感じていたため、米中の国益は協力体制で一致した。

そして1972年2月21日、ニクソン訪中が実現。彼は上海コミュニケに署名し、中国と和解した。キッシンジャーは後に彼の著書『外交』でこの出来事を振り返り、 ニクソン政権のような「国益の計算に基づく」外交の重要性を強調している。 ニクソンとキッシンジャー(右) 現代版ニクソンショックの可能性 さて、1970年代は米中接近によって、日本は自分の国の立ち位置を決めかねていた。 ニクソン訪中は日本にとって「頭越し外交」だったからだ。 地政学的に、今日の日本にとっても、中国とアメリカは考慮しなければならない国であり続ける。 昨今、この二国間では協力関係が進んおり、2006年R・ゼーリック米国防副長官は中国の事を"responsible stakeholder(責任のある利害関係者)"と呼んで、 安全保障や貿易などにおいて国際社会にコミットし、大国としての責任を果たすように期待している。 また、中国の胡錦濤国家主席も同年のアメリカ訪問の際に、利害関係者として以上に、世界の平和や繁栄のためにアメリカと建設的なパートナーの関係を築く と伝えた、と人民日報は伝えている。 日本もまた、国際関係において他国の計算に入るようなbargaining power(交渉力)をもつ国であり続けたいと思う。 そのためには、まず国際社会においてどこにポジションを取り、 国際社会のためにどんな役割を果たすかというヴィジョンをもっていなければならない。 次に重要なのは、そのヴィジョンのためにどんな行動を取るかである。私が言う「発信する外交」はここから来ている。 ショックはいつでも訪れる。でも、21世紀日本はこうありたいという明確な像をもち、それにそって対応するだけだ。 言いかえれば、国益を追求すること。 さらに、ショックを受けるだけでなく、世界に歓迎される「ショック」を与えることも可能だ。 言いかえれば、国益を追求するだけではなく、国際社会に対して責任を果たすこと。 それが、成熟した先進国としての日本のあり方である。 平和を維持しようと願う国際社会において、日本国憲法の言葉で、「名誉ある地位を占め」るために、積極的に関わる国でありたい。

Pre-田中内閣の日本外交とニクソンショック 岸信介内閣から池田勇人内閣、そして佐藤栄作内閣に至るまで、日本の外交の柱は一貫して日米関係であった。 さらに1952年の日華平和条約の流れを汲み、台湾との親交を深めてきた。 当時、日本政府は「以徳報怨(徳を以て怨を報いる)」と言う蒋介石に恩義を感じていた。 ニクソンショックによる米中接近は佐藤政権の時代である。 2008年12月に公開された外交文書を受け、産経新聞はニクソン訪中直前の日本政府の様子を伝えた。 それによると、1972年1月の日仏協議で福田赳夫外相は、仏・シューマン外相にニクソン訪中に対する複雑な思いと、 日中国交正常化のためにフランスの仲介を願い出ていた。日中関係の新しい扉を開く意思があった。そのことがこの公開文書で明らかになった。 しかし、佐藤政権は決断しなかった。 辞任の意向を固めていた佐藤は、後任の自民党総裁として福田赳夫を支持し、日中問題については米中接近の状況をよく見守った上で、 ゆっくりと慎重に対応するよう福田に指示している。 佐藤によれば、日中復交は時期尚早であり、国交正常化に関しては中国の常任理事国入りの流れに身を任せるという姿勢だった。 佐藤が次期総裁に推したのは福田赳夫であったが、実際には、田中角栄の勝利を以て7年8ヶ月に及ぶ長期政権は幕を閉じた。 その際佐藤は、次の組閣人事や外交方針について細かく要望できず、もちろん、「日中問題はゆっくり慎重に」とは言えなかった。 日中国交正常化へ 実現の過程 政権のモチベーションは何か ~決断の段階 田中が日中国交正常化の実現を打ち出したのは、1972年7月6日の首班指名後の記者会見と翌日の初閣議のこと。 それまでの佐藤政権は中国との関係について決断しなかった。政策形成はどこから始まったのか。 田中の復交の決断の動機は何だったのだろうか。 第一に、田中自身が米中接近の状況を見て日中関係は重要課題と自覚したことを挙げる。 第二に、総裁選挙に条件付きで連合を承諾した三木武夫の影響もある。 第三に、しかし、内閣発足以前から自民党の田中に近い親中派議員が田中に持ちかけていた事実がある。その中心は古井喜実議員や田辺誠一議員らであった。 彼らが田中に国交正常化を持ちかけたことが、その実現へと田中を動かした一因でもある。 さまざまなアクターの関与 ~下準備の段階 では具体的に実行に移そうという時に、解決策はすでに進行していたように見える。 下準備とも言える。正常化の布石は、その過程に散りばめられている。一つの流れだ。 正常化の過程で特徴的なことは、先に述べたような古井や田辺らの自民党議員だけでなく、超党派の力が働き、極めて大きな役割を果たしたことだ。 まず、内閣発足直後の7月12日には、社会党の佐々木更三元委員長が訪中し、周恩来首相との会談で田中内閣の国交正常化への強い意志を伝えた。 更に、25日には公明党の竹入義勝委員長が北京を訪れ、日中共同声明の内容を話し合い、中国側の草案を持ち帰った。これは「竹入メモ」と呼ばれる。 こうして、野党の協力で「超党派外交」が行われたのだ。 しかし一方で、自民党内では必ずしも意見が一致していたわけではなかった。 親台派や岸・福田に近い議員は反対したが、田中首相は、内閣の行政事務について規定した憲法73条2項「外交関係を処理すること」という条文を出して主張して、 自民党総務会を振り切った。当時の自民党内には、田中の勢力が強くなっていたという背景がある。 外務省内部にも、特にアジア局と条約局にも台湾に配慮する声と、国交正常化を推進する声があり、組織は一枚岩ではない。 別枝行夫は、この状況下で国交正常化論者のアジア局中国課長・橋本恕が田中や大平外相に重用され、 中国側と秘密裏に接触した、と論文で書いている。 そして、当時の条約局条約課長・栗山尚一氏によると、条約局は中国が提示した復交三原則を履行することができるかどうか、 日華平和条約の問題をどうするのかなど国際法上の問題を事務的に審査し、日中共同声明の案文を作成した。 日本はそれまで中国との外交ルートがなかったために、栗山氏は、外務省は大平正芳外相から渡った「竹入メモ」しか判断材料がなく、 交渉がうまくいくか、正直「余り自信がなかった」と言い、日本の立場については田中首相の「政治的な選択」に任された部分が大きかった。 9月、田中首相はハワイでニクソン米大統領と会談し、田中の訪中について、 「アジアにおける緊張緩和への傾向の促進に資することとなることをともに希望し」、日米関係の強いきずなも確認し合った。 さあ、準備は整った。 田中の北京訪問 ~実行の段階  1972年9月、田中首相と大平正芳外相、二階堂進官房長官が中国を訪れ、毛沢東国家主席と周恩来首相と会談した。

9月28日田中と周恩来両首脳は、外相レベルで協議された日中共同声明の内容に最終的に合意し、29日に調印された。

この瞬間、日中の国交正常化は実現された。

当時、官房副長官だった後藤田正晴は、「田中さんのような決断力と実行力がなければできないことであった」と振り返った。

1972年9月、田中首相と大平正芳外相、二階堂進官房長官が中国を訪れ、毛沢東国家主席と周恩来首相と会談した。

9月28日田中と周恩来両首脳は、外相レベルで協議された日中共同声明の内容に最終的に合意し、29日に調印された。

この瞬間、日中の国交正常化は実現された。

当時、官房副長官だった後藤田正晴は、「田中さんのような決断力と実行力がなければできないことであった」と振り返った。この後貿易、航空、海運、漁業などの実務協定がなされ、 共同声明第7項の覇権条項の問題をが詰められ、1978年福田赳夫内閣のとき、日中平和友好条約が結ばれることになる。 いま、中国と国交があるのは当たり前のように思える。しかし、当時の日本は自国の国益にとって、中国との国交正常化は有益か、 そうだとしても、どれ位有益があるのか量りかねていたはずだ。 結果、今日の国際関係を見れば、日本にとってとても価値のあることだった。

受け身の外交から脱却 もし、現代にニクソンショックのような衝撃的な事件が起こったら、日本はどう対応するだろうか。 慌てることはない。日本は、日本の事情に関して現実的な理解をし、追求すべき国益に沿って行動すればよいのだ。 しかし、それ以前にもっと重要なことは、世界秩序の中で自分の国をどこに位置づけたいのか、 どんな地位を占めたいのかである。そして、その目標達成のためにどうしたらいいのか考え、行動することだ。 そういう意味で、受け身の姿勢で国家間関係を築くばかりではない、21世紀の日本の外交政策は「発信型」へと転換の時だ。 世界の中の日本の今 ここで、世界の中で現在日本はどんなポジションにいるのか、経済と環境の面から見て事実を認識することから始めたい。 ①経済

世界銀行によると、2007年国別GDPでは日本はアメリカ合衆国に次いで世界第二位。 しかし、今後の国内総生産の成長率の見込みは低く、将来中国やインドなど新興国に抜かれるという予測が出ている。 いずれ世界第二位を明け渡すことになりそうだが、一方で、その時期は予測より遅れるかもしれない。 日本経済新聞によると、OECDは2008年秋のエコノミック・アウトルックで、 「日米欧など先進国経済の減速を受け、高成長を保ってきた中国など新興国の経済成長も鈍ると予測」したと報じている。 出典: World Development Indicators database, World Bank,revised 10 September 2008 ②環境 次に見るのは環境についてだ。 地球温暖化の問題をはじめ、エコロジーの重要性は高まっている。 環境と共に生きる社会、持続可能な社会が求められている。 経済学者の神野直彦氏は、重化学工業の時代の衰退と、情報・知識の時代への転換を主張している。 神野氏は、「情報・知識の時代になると、情報・知識によって自然と人間との質料変換の最適化が追及される」 と言い、大量生産・大量消費ではなく、最適な資源の使用が追及されるようになることを指摘した。  国際政治もまた、環境問題とは向き合わずにはいられない。

地球温暖化問題について、国際社会では1992年の地球サミットにおける国連気候変動枠組条約を具現化し、

1997年に京都議定書が議決され、2005年に発効している。しかし、この枠組みは成功しているとは言えない。

モニターや強要するメカニズムがないし、コストがかかる割に、目に見える効果は将来的だからだ。

加えて、発展途上国に制限がないことも、先進国の不満を買った。

国際政治もまた、環境問題とは向き合わずにはいられない。

地球温暖化問題について、国際社会では1992年の地球サミットにおける国連気候変動枠組条約を具現化し、

1997年に京都議定書が議決され、2005年に発効している。しかし、この枠組みは成功しているとは言えない。

モニターや強要するメカニズムがないし、コストがかかる割に、目に見える効果は将来的だからだ。

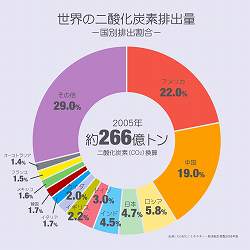

加えて、発展途上国に制限がないことも、先進国の不満を買った。さて右のグラフを見ると、最大の二酸化炭素排出国はアメリカと中国である。 日本はというと、世界の中で4.7%を占めている。世界で四番目に多く二酸化炭素 出典:EDMC/エネルギー・経済統計要覧2008 を排出する国として自覚し、環境に対して責任を負わ なければならないと思う。 アジアとつながる ここで私は、これからの外交政策について、一つのテーゼ(基本となる方針や計画)を主張したい。 それは、アジアが一体となって緊密な協力体制を築くことだ。 実現のためには、日本は第一に、そのことがいかに日本にとって有益かを理解し、 第二に、アジアの国々にとってもまた、望ましいことだと主張してコンセンサスを築くこと、 第三に、参加国のメンバーと協力して組織化するという過程が必要だ。 経済でつながる  右のグラフを見てみよう。

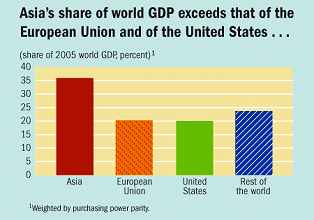

右のグラフを見てみよう。IMFが発行しているFinance & Developmetによると、中国、日本、インド をはじめとするアジアの世界におけるGDP占有率は35%に上り、アジア全体の経済はアメリカやEUに差をつけている。 また、将来アジアのシェアは逓増することを指摘している。 しかしながら、それは中国やインドといった新興国の成長のおかげであり、アジアの中のシェアを見てみると、 日本のシェアは伸びていない。 出典:Finance & Developmet, IMF しかし、アジアが一体になれば最大の力になる。アジアにおける経済協力には価値があることがわかる。 経済のパワーに比例して、交渉力が増すのは明らかだ。 それに、アジアの他の国にとっては、依然として日本のシェアが大きいことは無視できない。 環境でつながる 現代の経済成長を語るとき、無視できないのはエコロジーである。よくこの二つは対立する。 先進国は国内においてもさることながら、とりわけ発展途上国との意見の違いで綱引きがある。 2008年の洞爺湖サミットでは、G8と新興国の首脳が地球温暖化問題について意見を交わしたが、 中国とインドは温室効果ガスの抑制に取り組む方針を示したが、具体的な数値目標の設定については拒んだ。 地球温暖化は、科学的な知識と社会的な選好が交差する複雑さを映し出している。解決にはどのようにしたらいいのだろう? そこで、1990年代末に書かれた米本昌平氏の論文「知的フロンティアとしての『地球環境』」からヒントをもらおう。 「国際政治が地球の環境容量の有限性を『発見した』」。 米本氏は国際政治のアジェンダとして地球環境問題が浮上してきたことをこう表現した。 つまり、社会科学が地球環境に結びついたことを意味している。 その上で彼は、国際政治において重責を課されることになった地球科学の分野の仕事に着目し、 日本が環境問題を旗印にアジアに関与していく場合の方法を提案した。 環境汚染は国境を超えることを理解した上で、米本氏の提案は日本の資金・技術・人材を発展途上国の環境対策ために使うことだ。 しかし、そう簡単にはいくまい。 彼によれば、その日本の資源を使うときに考慮すべきは、途上国に働きかける論理であり、 途上国に受け入れるよう納得させることの難しさと、それを軽減させる日本の新しいドクトリンの必要性を強調した。 環境省と経済産業省の共同による「アジア経済・環境共同体」構想は、米本氏の言う「新しいドクトリン」になるか。 「アジア経済・環境共同体」構想概要 <http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=11474&hou_id=9759> アジア地域間関係への懐疑論 より多くの国が一つの枠組みに参加すれば、よりコストもかかる。 合意形成には時間がかかるし、それは心理的にもストレスを与える。 例えば、アメリカやロシアも含めた六カ国協議。 忍耐強さが必要な過程に我慢できなくなり、代わりにもっと狭い範囲の関係、例えば二国間関係を求めるようになる。 そもそも、かつてアメリカのクリントン大統領は、APEC(アジア太平洋経済協力)に積極的な姿勢で、 アジア太平洋地域における多国間機構を目指していたが、アジア諸国にプレイ・ダウンされた。 アジアに多国間機構をつくることに対して、キッシンジャーは次にように分析している。 「アジア諸国は潜在的超大国に猜疑心をもち、その国に大きな発言力を与えるような枠組みを欲していない」と。 このような見解を広く持っているアメリカは、アジア各国と二国間関係においてアジアと関わり続けてきた。 ヨーロッパとは異なり、アジアでは共同体は不可能だという懐疑論があることは事実であるが、 結局のところ、私たちの意志次第である。描かない夢は実現しない。 アイディアでつながる 日本には、もっといろいろなシナリオを用意しておく必要がある。 「発信する外交」の本質は、アイディアや価値観の発信にある。 私が主張するアジアとの協力体制は、アイディアの一つであり、 それをアジアの国に発信し共有できたならば、協力できるチャンスはより高まる。 逆に、アイディアが分かれれば、争いが起こりやすくなる。 日本と中国あるいは韓国との歴史観の違いからくる対立は、その例である。 これについては、私たちは教育によって歴史を学ぶのはもちろん、歴史観に違いがあることもまず理解しなければならないと思う。 一方で、この視点のいいところは、アイディアは変化することが可能という点だ。 私たちは他国との関係の中で、学習したり話し合いをすることで、 考えを一歩進めたり、修正したり、または新しい代替案を生みだすことで、考えを変えることができる。 その上で、私のアイディアはアジアとの強い協力体制である。 それをアジアの国々と共有するには、それを発信し、惹きつける日本のスポークスマン的存在が必要だ。 それはたった一人じゃなくていい。政治家や官僚だけでなく、外国と関わる企業で働くビジネスマン、文化交流をする子供、 国を越えてディスカッションする知識人、そしてアメリカ留学中に、韓国や中国やベトナムの友だちと机を並べて勉強した大学生の私 …など、このアイディアに集まる限り、もっと広範な人々がスポークスメンだ!

あなたはリーダーの経験がある? 最後に、「アジアとつながる」という一つの案は、どのように国内外の人々を惹きつけ、実現可能になるのか 論じてみたいと思う。 多くの人は、さまざまな組織の中でリーダーシップを発揮した経験があるはずだ。 大学サークルの幹事として、先輩アルバイトとして、就職活動でのディスカッションリーダーとして、 仲間内で旅行する時の企画役でもいい。 私は記憶にあるものでは、これまで小中学校の児童・生徒会や高校のバレーボール部主将、大学旅行サークルの合宿幹事、 オレゴン大学では政治学の授業でグループ・プロジェクトのまとめ役などを経験した。 はっきり言って、そのうちのいくつかの経験では、私のリーダーシップは下手だった。いい結果も出なかった。 その原因は、自分の意思を押しつけるような威圧的なリーダーシップだったからだと今わかる。 では、どんなやり方がうまくいくのか。 ジョセフ・ナイの「リーダー・パワー」論 最近、ジョセフ・ナイは著書"The Powers to Lead"を出版し、新しいリーダーシップのあり方を提言した。 彼は、「リーダシップは、社会全体にもっと幅広く分散して存在している」と言う。 つまり、人々はある所ではリーダーになり、またある所ではフォロワーになる。 だから彼は、一人のリーダーを頂点とするヒエラルキーは、現代ではフラット化し、社会に埋没していると話す。 リーダーは、①リーダー②フォロワー③両者が相互作用を及ぼす状況、というリーダー・シップを構成する要素の一部に過ぎない。 では、リーダーは何を学び、集団の一員として何をするのか。 ナイが定義するリーダーとは、「人間の集団が共通の目標を設定し、それを達成する手助けをする存在」である。 その時、リーダーに欠かせないのは、"Contextual Intelligence(状況把握の知性)"である。つまり、情勢を判断する力のことだ。 状況把握の知性は、リーダーが時には自分たちの提案を押し付けず、提案が受け入れられるために待ち伏せすることを可能にする。 「窓が開く」時に備えて。 また、成功を手に入れるには、状況によっては、フォロワーたちに広く意見を求め、決定に参加させる方法を選択することが必要である。 同時に、単独で素早い決断をした方がいい場合もある。その点からも、状況把握の知性は非常に重要である。 発信型外交に必要なリーダーは ナイのリーダー論から、政治のリーダー一身に非難や賞賛を帰属させるのは適当でない。 それは彼の言葉で「心の慰め」にしかならない。 私たちは国民レベルで、外交にコミットメントすることができる。 つまり、先に書いたようにスポークスマンとしての個人である。 いま、市民の力は今日とても強くなっている。 大事なのは、大地に足をつけ、私の、あなたの、手の届くところから語り始めること。 さらにフォロワーとして、私たちがリーダーを選ぶ時にはリーダーとしての資質を評価し、適切な判断を下さなければならない。 そのためには、ぜひ『リーダー・パワー』をご覧いただきたい。 インテリジェンスの力 ~加藤周一は語る 先日、NHKのインタビューに答えた加藤周一の言葉がとても印象に残った。 それは、「専門化が進んで、全体として人間的に行く先を指示できる人がいない」ということ。 彼は、「少しでもいいから、広い意味で知識人は思想的影響を及ぼすことが大事」であると語った。 そのためには、ナイも言ったように加藤も、第一に事実認識、何が起こっているのか理解することであり、 第二に、ではどうしようかと人間的に考えることだと強調した。この言葉もまた、リーダーに必要な資質を考えるときに心を打つ。 リーダーも一つの条件 もっと強いアジア地域間協力体制の政策が実現するには、リーダーは一つの条件でしかない。 リーダーに近い立場にいる人や、公共アジェンダとして浮上するレベル、日本が持っているカード(経済・技術・人材)、 それから国際情勢など多くの変数がある。実現可能になるには、条件がそろっていなければならないことも記しておく。

「アジアに目を向けることこそ日本の国益」。 そう主張していた故・後藤田正晴氏の言葉に強く惹きつけらたことが、この卒業研究の入口になった。 後藤田さんは戦争の時代を生き抜き、2005年9月に91歳で亡くなった。 戦争を戦った世代は次々にこの世を去っている。そうして、世代は移り変わる。 日本の文化や価値観も徐々に変化していく。しかし、後藤田氏はその変化する先を、すでに見つめていたのだと私は思っている。 彼が定義する「政治」とは、「国民が当面している、又は願っているその時々の政治課題を国民より半歩か一歩ぐらい先を見ながら、 その政治課題を的確にとらえて、それを解決するための政策をつくる。そして、それの理論づけをする。 さらにその解決策を国民に周知徹底させて、理解と支持を求めながら、逞しくその政策を実行すること」である。 後藤田氏は日本の民主政治において、的確な状況判断をし、権力を慎重に扱い、有効に使いこなすことができる優れた政治家だった。 私は、後藤田さんと同じく戦争の時代を生きた祖父から、このような言葉を贈られた。 「私が微力ながら国政の端ッコを支えているんだとかすかなプライドを心の奥へ入れて、努力する姿でありたいと想え」。 私は大学を卒業して、また新しいステージへ進む。私の心は穏やかだ。この卒業研究を祖父に捧げる。

"Nixon as Globe," "President Nixon and Henry Kissinger." Pictures. Picture History. Kissinger, Henry. Diplomacy. New York: Simon & Schuster,1994. (キッシンジャー/岡崎久彦 監訳『外交〈下〉』日本経済新聞社、1996年) 神保謙、「シャングリラ・ダイアローグ2006」、第8回レビュー(06年)、安全保障論のススメ、 <http://web.sfc.keio.ac.jp/~kenj/security/> "China, U.S. more than stakeholders but constructive partners: Chinese FM." People's Daily Online. 23 Apr. 2006 <http://english.peopledaily.com.cn/200604/23/ eng20060423_260464.html> 「【外交文書公開】対中政策で仏に仲介要請 ニクソン訪中前に日本政府」、産経ニュース 22 Dec. 2008 <http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/081222/ plc0812220039004-n1.htm> 栗山尚一、「論説 日中国交正常化」 <http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/ 2065/2382/1/A03890546-00-074A40039.pdf> 「田中総理大臣とニクソン大統領の共同発表 1972年9月1日」、日米首脳会談関連資料 集、データベース『世界と日本』 社会経済生産性本部・21世紀へのメッセージ刊行委員会 編、『後藤田正晴 二十世紀の 総括』、生産性出版、1999年 "Gross Domestic Product 2007." World Development Indicators database. 10 Sep. 2008. World Bank.<http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/ GDP.pdf> 野見山祐史、「中国など新興国の経済成長も鈍る OECD経済見通し」、NIKKEI NET、28 Nov. 2008 <http://www.nikkei.co.jp/kaigai/eu/20081125D2M2503O25.html> 神野直彦、『地域再生の経済学 豊かさを問い直す』 中公新書、2002年 「世界の二酸化炭素排出量‐国別排出割合‐(2005年)」、EDMC/エネルギー・経済統計要覧 2008年版、 引用:JCCCA Web <http://www.jccca.org/content/view/1040/ 781/> "Picture this: Asia's Role in the World Economy." Finance and Developmet. Jun 2006. IMF. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2006/06/picture.htm> 「サミット閉幕、MEN首脳宣言『新興国も温室ガス抑制』」、Yomiuri Online、10 July. 2008.<http://www.yomiuri.co.jp/feature/20080625-3057808/news/20080710- OYT1T00103.htm> 米本昌平、「知的フロンティアとしての『地球環境』」、中央公論 日本 環境省、「『アジア経済・環境共同体』構想について」、報道発表資料、23 May. 2008 <http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9759> Nye, Joseph S. The Powers to Lead. Oxford University Press, 2008.(ナイ/北沢格 訳 『リーダー・パワー』、日本経済新聞社、2008年) 「加藤周一 1968年を語る ~「言葉と戦車」ふたたび~」、ETV特集、NHK教育、 14 Dec. 2008 |